(実写とCGの挟間で)アバターはアニメーションの夢を見るか?

少し陳腐なタイトルかなと思いつつ、いちおう記事の趣旨を表してはいるし他に思いつかないので、このままのタイトルで投稿することにする。

この記事は映画「アバター・シリーズ」の感想でもないし、大それた批評でもない。この映画を観たことをきっかけに、「映画の映像表現って、これからどうなっていくんだろう?」ってことに関心が向いて、それについて私が感じたことを書き連ねていくものになる。

ということでここから本題になるのだが、先日、映画『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』(以下『アバターWoW』と記す)を劇場で観てきた。感想としては、「海の映像が凄かった」ことに尽きる。〈*1;記事本文後に補足あり、以下同様〉

そして、その「海」のシーンの中でも、特に海中でのアクションシーンと沈没する船舶からの脱出シーンは、宮崎駿(1941-)の演出によるTVアニメシリーズ『未来少年コナン』へのオマージュを色濃く感じた。〈*2〉

監督のジェームス・キャメロン(1954-)は、かねてから宮崎へのリスペクトを公言しており、この作品へのオマージュがあることに不思議はない。

一般に宮崎と言えば「空(=飛翔)」の人というイメージが強いと思うが、その宮崎が監督(演出)としてかかわった作品で、「生身の人間」による海中でのアクションシーンが物語を強く駆動する作品は、『未来少年コナン』が白眉だろうと思う。〈*3〉

そうした経緯から、映画の鑑賞後、書棚に『シネアスト 宮崎駿―奇異なものへのポエジー』という本があったことを思い出して読み返した。

著者はステファヌ・ルルー(St´ephane Le Roux)というフランスのアニメーション映画研究者、邦訳の出版は2020年、原著は2011年の出版となっている。〈*4〉

著者のルルーは、宮崎の「映画演出家」としての才能や技量が「(実写映画の監督と比べて)言及されていないこと」に対しての違和感を持っており、本書は主にその観点からの宮崎論になっている。

このジャンルのファンは彼(引用者注:宮崎駿を指す)のヴィジュアルな豊かさを讃え、評論家は彼のテーマの密度を誉めるが、彼が同時に、たぶん何にもまして真の映画演出家であるということを強調することがあまりにしばしば忘れられているのだ。

なお、私はキャメロンにも宮崎にも特別に強い思い入れはない。加えて、いわゆるアニメファンでもないので、それらの人物や領域について大した知識は有していないことを先に申し上げておく。

また、本記事において「映画」といった場合は、特に断りがない場合は「フィクションとしての劇映画」をさしている。

1.アニメーションと実写の差異

まずは、『アバターWoW』を語る補助線として、ルルーの述べる「実写映画とアニメーションの差異(あるいは得手と不得手)」を整理しておく。

①「トリック」への関心とリスク

私自身もそうなのだが、『アバターWoW』の観客の多くは、その映像の「凄さ」に感嘆の声を上げているように思う。海中を泳ぎ海面から跳躍する巨大なクリーチャー(生物)の映像や、70代のシガーニー・ウィーバーが14歳の(外見的には青色の顔の)ナヴィの少女を演じる驚きなどだ。

クリーチャーもナヴィも架空の生物であるから、CGあるいはVFXによって製作されていることは観客にとっても自明であり、そこでは観客は「凄い! こんなことまでできるんだ」という驚きを感じることになる。

一方、「CGやVFXを使わずに、こんな映像が撮れるんだ」という驚嘆を生み出す作品もある。記憶に新しいのは、昨年公開された映画『トップガン マーヴェリック』だろう。〈*5〉

どちらの作品でも、公開前のプロモーションにおいて、これらの点が強調されていたことから、それらが(映画の興行側からは)「映画の魅力=集客のフック」になると考えられているはずだ。実際、私自身にとっても、そうした「驚き」は(特にファンタジーやアクション系の)映画鑑賞の醍醐味でもある。

一方、上述のルルーは、実写映画のそうした「楽しみ」を認めつつも、それらは言わば「トリックや視覚的手品の技」だと述べ、映像制作者側から見ると「リスク」にもなりえると、アニメーション作家のグリモー(1905-1994)の言葉を引きながら指摘している。

制作者にとっての「リスク」とは、観客が「トリックの謎解き」に夢中になりすぎ、「(映画で描かれている)世界への没入」を妨げる場合があるということだろう。

実写では想像的クリーチャーや超人的アクションはつねに疑惑の目で見られる。私たちは後ずさりしてそれを求める。トリックや視覚的手品の技あって俳優が人間を演じる私たちの階梯の世界に不可能なものを挿入しているのだということが心の片隅に残る。モンタージュがどれほどたくみで、トリックをごまかす特殊効果のクオリティがどれほどのものだろうと、やはりトリックは公衆の強い関心事となる。しかもそれは映画観客の楽しみのひとつでもあり、「しかしいったいどうやったんだ」という熱のこもった表現に要約できる。

(太字強調は引用者による)

(グリモー) しかし、実写は定義上、私たち自身の世界を反映し、公衆がとくにトリックがどうやって実現できたのかに興味を抱くというリスクが起きる。

(太字強調は引用者による)

ただしルルー自身は、2010年のこの原稿の執筆時点で、こうした「トリックへの観客の過剰な注目」は、いずれ時間が解決するだろうとも述べており、それは2022年の『アバターWoW』で、概ね実現されたのかもしれない。仮に我々観客が、グリモーの言うように「トリックへの好奇心によって、物語への没入が妨げられ」たとしても、それは鑑賞開始からのせいぜい10分ほどのことで、「時間(=慣れ)」が解決してくれたようには思う。

たぶんデジタル合成映像は、いつの日にか現実の俳優とデジタルの存在を信憑性のある仕方で共存させることができるようになろう。たとえば『パンズ・ラビリンス』〔二〇〇六年〕のなかではギレルモ・デル・トロはたしかにいい線をいっている。 しかしそれ以前に、公衆がトリックに慣れ、テクノロジカルな出来栄えを考えずに受け容れるには十分な時間努力しつづける必要があるだろう。監督たちがさまざまなトリックの可能性の広がりを証示するのではなく、それを忘れさせることができるようになる必要もあろう。

(太字強調は引用者による)

また一方で、ルルーは「いい気になって、ガジェット的なポテンシャルを誇示すること」については、警鐘を鳴らしてもいる。実際、ドローン撮影が普及し始めた頃には「これ見よがし」なドローン映像が挿入される映画が少なくなかったように思う。ルルーの言を借りれば、「ガジェット的なポテンシャル追求の自己目的化」といったことになると思うが、こうした懸念については今後も、映像制作者側のセンスが問われ続けることになる。

「本物にする」と考えてデジタルの顔にリアクションやミミックを詰めこみすぎることはかえってわざとらしさをあらわにしてしまう。同様の論理で、自由の罠に陥ったカメラがいい気になってそのなかを動きまわりすぎる美術背景も問題で、真のシネアストならそうした手法をすっかり自分のものとし、ガジェット的なポテンシャルをいろいろ明示するのではなく、それらを美学的な企てに統合するべきだろう。

(太字強調は引用者による)

②「時制操作」の自由度

また、両者の違いに対するもう一つの視点として、アニメーションは、一人の人物の過去と現在を書き分けることが容易だという点がある。

例えば実写映画において、20代の登場人物の現在と小学生時代の回想シーンを描こうとした場合、一般的にはいわゆる子役を起用することになる。その場合、観客は「大人の俳優から子役に代わっ」たことを意識せざるを得ないし、ついつい「子役が、大人の俳優に似ているか否か」といったことに関心を向けがちだ。しかしアニメーションであれば、そういった「リスク」は、ない。(最近で言えば、『THE FIRST SLAM DUNK』は、そうした過去映像のフラッシュバックを有効に用いていた)

思い出・夢・内的生の不意の瞬間が客観的現実のうちに侵入するというシーンはそのように考えられる。その種のもので『おもひでぽろぽろ』〔スタジオジブリ、一九九一年〕 はいまだこえられていない傑作である。ふたつの水準の現実の共存、たとえばワンショットにおける現在と思い出の共存が一方と他方との境界もなく、特殊効果とか演出手法によってもたらされる視覚的区別――映像の読解におけるヒエラルキーをもたらす――もなく、それ自体として獲得されている。

こうしたアニメーション表現の利点を、「時制操作の自由度が高い」といってもよいだろう。高畑勲(1935-2018)の『おもひでぽろぽろ』のような、現在と過去が単一ショット内に共存する演出とまではいかなくても、たとえば、一人の登場人物の7才、12歳、25歳をそれぞれ演じる俳優が交互に切り替わるような編集は、よほど注意深く行っても実写映画では不自然になるだろうが、アニメーションではおそらくそれが可能になる。〈*6〉

また、「時制」とは直接的には異なるのだが、「子役の演技」の問題もある。たとえば、同じく高畑の映画『火垂るの墓』の節子は4歳、『となりのトトロ』のメイも4歳という設定だが、いずれも、実写映画で子役に演技をさせることは、(仮に、4歳程度に見える7~8歳の子役がいたとしても)相当難しいだろう。〈*7〉

それに加えて、ルルーは、仮に子役が素晴らしい演技をしたとしても、特殊効果と同様に「どうやって撮影したのだろう」という、「トリックへの関心」を呼び起こすリスクもあると述べている。

アクションないし非合理的なものという主題とはまったく異なった主題についてだが、『火垂るの墓』における高畑のアプローチを導いているのも同じ確信である。 幼い節子の信じられない自然さは、おそらく子役によっては到達できなかっただろう。 もしシネアストがそれに成功したとしても、観客は、つまるところ凄い特殊効果の場合とやや同じようにどういう方法でこれほどの演技を得ることができたのかと問うたことだろう。まず問題になるのはつねに「トリック」なのだ。

(太字強調は引用者による)

③「写実」と「想像」の等価性

この3点めが、アニメーションと実写のもっとも根源的な差異になるのだが、つまりは「現実感を担保できるレベルが異なる」ということになる。

実写の場合は「実際の世界に存在するもの=写実的な映像」と、「実際の世界には存在しないもの=想像によって生み出された映像」の差を、観客が明快に認識している(してしまう)ということだ。

もう少し端的に説明すると、アニメーションの場合は、もともとがすべて非現実(虚構)なので、「描かれた人間(現実の存在)」と「描かれた怪物(非現実の存在)」が等価になる。それに対して実写の場合は、「俳優の演じた人間(現実の存在)」と「CGで作られた怪物(非現実の存在)」が、観客から見て等価にはならないということだ。

つまり、「生身の俳優」と「非現実の存在」が、明らかに区別されてしまうことで、後者の「非現実性」がより顕現化すると言ってもよい。

前項で例としてあげた『おもひでぽろぽろ』の、現在と過去が共存するショットにおいても、観客が自然に受け入れられるのは、そもそもの前提が「アニメーションの世界=非現実のもの」である故に、逆にその虚構性を「現実的な場面」として受け入れるという面があり、人間の心理における認知構造として、非常に興味深い。

ルルーの言葉を借りるならば、「人間も怪物や精霊と比べてよりほんとうでも、より嘘でもない。現実的なものとそうでないものとのあいだに本性の差異を看取することができない」ということになる。

彼らはこう考えているのだ。アニメーションはその原則において現実をその反対物から差別せず、人間から伝説的生き物、毎日の行動からありえない離れ業、可感的世界から驚異的なものの濫入にいたるまで(不)可能なものどうしの平等をもたらす。

描かれているという本性から、動画の世界は存在論的に現実的なものから切り離されており、私たちの世界を模倣してもはっきりそれから区別される。かくして写実的な人物や出来事も、そうではないものと同じくまったく同じ度合いの(非)信憑性を呈しながら、いわば「同等に」苦楽をともにするかたちで見いだされる。人間も怪物や精霊と比べてよりほんとうでも、より嘘でもない。現実的なものとそうでないものとのあいだに本性の差異を看取することができないのだ。

また、こうした複数の表現形態の「現実感レベルの差異」について、劇作家で演出家の鴻上尚史(1958-)は、その著書の中で「リアリティの幅」という言い方で説明している。鴻上によれば、「リアリティの幅が狭い」とは、「観客がリアルだと感じるための条件が厳しい」ということであり、それは広い順から「小説>マンガ・アニメ>演劇>映像」となる、つまり、「(実写の)映像が、観客がリアルだと感じるための条件が最も厳しい」ということになる。〈*8〉

鴻上は、(舞台上で俳優が演じる)演劇と(映画などの)実写映像の差を、「ピーターパン」の飛翔シーンを例に、演劇ではワイヤーが見えていても問題ないが、映画ではそれはあり得ないと指摘する。

舞台では、ピーターパンは身体をワイヤーで吊るされながら、空を飛びます。観客はワイヤーが見えていても、ピーターパンが飛び上がった瞬間に歓声を上げます。

けれど、もし映画のピーターパンで、背中のワイヤーが見えていたら、観客は失望はしても、絶対に歓声は上げないでしょう。

僕はこの状況を、映像は「リアリティの幅が狭い」と表現します。観客がリアルだと感じるための条件が厳しいということです。

「リアリティの幅」は「小説>マンガ・アニメ>演劇>映像」の順番に狭くなっていくと、僕は思っています。(もちろん、どんなものにも例外はありますから、これは一般的な法則です)

CGの製作費用が安くなった結果、SFやファンタジーなど、従来ではなかなか描けなかった映像作品が続々と生まれています。一般的な映像作品には、観客を納得させるだけの映像のリアリティが必要だからです。

また、アニメ・マンガと実写映像の差について、「14歳の少女がフォークリフトを操縦するシーン」を例に、観客は「アニメ・マンガでは受け入れる」が、「実写では受け入れられない」といった興味深いエピソードを、(知り合いの映画監督から聞いた話として)披露している。

アニメにもなった探偵マンガでは、犯人の14歳の少女は、フォークリフトを使って死体の処理をした、という展開でした。実写化のために、犯人役の少女がフォークリフトの運転席に座った瞬間、スタッフ全員が「これはない」と思ったそうです。

マンガで読み、アニメで見た時は何の疑問も浮かばなかったのに、実写化、つまり生身の人間で映像化した時に、「この少女がフォークリフトを操作して、死体を運んで処理するなんて、ありえない」と感じてしまったのです。

マンガやアニメに比べて、実写の映像は「リアリティの幅」が狭いのです。

2.『アバターWoW』が成し得たもの

①「新映像技術博覧会」としてのアバター・シリーズ

さて、では、『アバターWoW』は、その映像で何をなし得て、何をなし得なかったのか。それを、前章の論点を参照しながら見ていくことにする。

記事冒頭の感想で私は「海の映像が凄かったことに尽きる」と述べたが、その中でも特に印象的だったのは、海中での活動シーンになる。これらの多くは実際の巨大な水槽で撮影されたようだが、特に沈みゆく船舶からの脱出シーンの躍動(運動)する映像は特筆すべきものだった。〈*9〉

キャメロンは、ハイフレームレートなどの撮影および映写技術、CGやVFXなどの映像作成技術に莫大なリソースを投入していると思われるが、それらの成果が「技術博覧会」として映像制作者から参照され、映像表現の進化を牽引していくことは間違いないだろうと思われる。

前章であげた「トリックによる(観客の物語への没入を阻害する)リスク」は、ルルーも言うように「時間(=慣れ)」が解決し、私もその「没入への阻害」を、ほぼ感じることはなかった。

『アバターWoW』のようなブロックバスター映画が、絶対的多数の映画観客における「新奇な映像体験への慣れ」を創出している側面があり、その意味でも、この作品が映画というカテゴリー(もしくは産業)全体に果たしている貢献は大きいと言える。

②「時制」への挑戦

もう一つの特筆すべき点は「70代の俳優が14歳の役を演じた」ということだろう。これの意味するところも非常に大きい。当初は私は、シガーニーがこの役を演じる必然性がまったく理解できなかったのだが(役柄として母親と娘の両者を演じているという結節点はあるにせよ)、これは制作側の「技術的なチャレンジ」だったのだということであれば、一定の納得はできる。

前章の事例を引き合いに出すならば、(あまりに極端な例だが)「シガーニー・ウィーバーが、実写版の『火垂るの墓』で日本人の4歳の少女を演じ」ることも、技術的には可能だということだ。

実際、今作でのジェイク一家の末子であるトゥクの年齢は7歳との設定のようだが、映像制作技術的には、この役をシガーニーが演じることも不可能ではなかったはずだ。(ちなみにトゥクを演じたTrinity Blissは、2009年生まれとのことで、撮影時にはおそらく10歳前後だったと思われる)

将来的なそうした可能性(具体的な俳優と役柄の話ではない)を視野に入れたキャメロンが、予算規模の大きい本作で技術的チャレンジを行ったということが、今作でシガーニーが14歳の少女を演じた背景にあるのだろうと私は考えている。(他にも興行におけるマーケティング的な利点、端的に言えば「話題作り」の側面もあったかもしれない)

なお、『アバター』シリーズにおいては、今作の「2」と次作の「3」が、俳優陣の年齢的な成長を視野に入れて同時に撮影されたと報道されているが、ひょっとすると4作目以降は、こうした、モーションキャプチャー+CGによって、1人の俳優が、同じ役柄の、例えば14歳と28歳を演じ分けるような映像が実現されるのかもしれない。

それであれば、今現在のアニメーションがある程度は自然に行えている、「少年時代と青年時代が頻繁に切り替わるモンタージュ(映像の繋ぎ)」が、実写映像においても(子役を使わずに)可能になり、映像表現の幅が広がることになるのかもしれない。

③「現実と想像の融合」の可能性

『アバターWoW』によって、「実写+CG」による映像のクオリティレベルが格段に高まり、実写とCGアニメーションの境界がなくなりつつあることは、おそらく間違いがない。

これまでにも実写映像にアニメーションのキャラクターが合成された映画は存在したが(例えば最近では2021年公開の『トムとジェリー』)、映画における、現実世界と想像上の世界のボーダーレス/シームレス化の流れが、一気に加速していくということだ。

たとえば、映画の一つのジャンルとして、実際の犬や猫を主人公とする「動物映画」というものがある。有名なところでは、1974年に第1作が公開され世界的にヒットした「ベンジー」シリーズなどだろう。

2020年には、主演のハリソン・フォードとフルCGの犬がバディを組む『野性の呼び声』という映画も公開されている。〈*10〉

これまでもファンタジーの世界では架空の動物がペットのように描かれることはあったが(例えば『グレムリン』におけるモグワイ)、ああした「想像上の生物」ではなく、「実在する生物種の映像をCGで作り上げる」ということになる。(横道にそれるが、それにより動物愛護上の問題も気にする必要がなくなる)

こうした主役級の「動物」を、「本物と見分けがつかないようなCG」で制作した場合に、それがどのような影響を及ぼすのか、私には今は想像ができない。上記の『野性の呼び声』の感想などを見ても、「かわいい」という肯定的な声と「なじめない」という声と、いずれもあるようだ。

明らかなアニメーションの「トム」や「ジェリー」には(擬人化されていることもあり)素直に「かわいい」という感情を抱けても、「フルCGのリアルな犬」には戸惑いを覚えるというのが、今の我々の「リアル(な感情)」なのかもしれない。

こうした問題が、将来的には「慣れ」によって次第に受け入れられるのか、やはり「本物の犬」がそこに存在するというエンドース(裏付け)がないと「主人公(犬)」に愛着を持てないのか。

人間型ロボット開発におけるいわゆる「不気味の谷現象」に近くもあり、哲学的な疑問になっていくのでこれ以上の深入りはやめておくが、興味深い問題でもある。

また、別の視点では、写真が残っている歴史上の人物(たとえば坂本龍馬でも中原中也でもよい)をCGで作り上げ、それを「主役」として、生身の俳優が演じる映画世界に投じることもできるようになるだろう。原理的には、CGアニメのキャラクター(CG坂本龍馬)を主役に、その脇を生身の俳優が支えるような構造になる。

『アバターWoW』のように、モーションキャプチャーを使って、生身の俳優がCG坂本龍馬を演じることも、もちろん可能になる。こうなると、それはアニメーションなのか実写(生身の俳優の演技)なのか、境界はますます曖昧になっていく。

現在、アニメーションの登場人物に「声」をあてる声優のことを「CV(Character Voice)」と呼ぶことがあるが、ことによると近い将来には、CG坂本龍馬を演じる俳優を「CM(Character Motion)」などと呼ぶようになるのかもしれない。

こうした意味で、『アバターWoW』の技術的な達成は、まったく新しい(それが良いものか否かは分からないが)「劇映画」の世界を開くことになるかもしれない。

ただし、それらの技術を仮に「ドキュメンタリー映画」に転用すれば、それは「フェイク映画」になりかねないという危険もはらむ。後世において「まさに『アバターWoW』がパンドラの箱を開いた」と評されることがないように、私としては祈るだけだが。

3.『アバターWoW』が成し得なかったもの

『アバターWoW』の映像については驚嘆すべきレベルにあったことは間違いないが、ではこの作品について、本来的な「映画」としてのクオリティがどうであったかということについては、私は幾分かの疑念を抱いている。(ただしここではいわゆるストーリーについては論の対象としないことを予めお断りしておく)

端的にいうならば、それは撮影における「ショット」の観点、そして俳優の「演技」の観点である。それぞれに見ていく。

①「ショット」の観点での物足りなさ

率直に言って、『アバターWoW』について、「(CGなどによる)トリックとしての凄い映像」は数えきれないほどあったのだが、「これしかないという見事なショット」を、私は見いだせなかった。

これはひょっとすると、「凄い映像(トリック)」に、文字通りに「目を奪われ」たことが理由かもしれないが、それでも、3時間を超える作品で「このショット、凄いなあ」とほれぼれとさせてくれる瞬間を、私は上映時間中に持ち得なかった。

映画における「見事なショットとは何か」については、著名な映画批評家である蓮實重彦(1936-)の受け売りになるのだが、私なりに要約すれば、「構図、光線や色彩、被写体とキャメラとの距離、被写体の生なましさ、そうしたものが完璧に組み合わされた、これしかないという完璧なショット」だということになる。〈*11〉

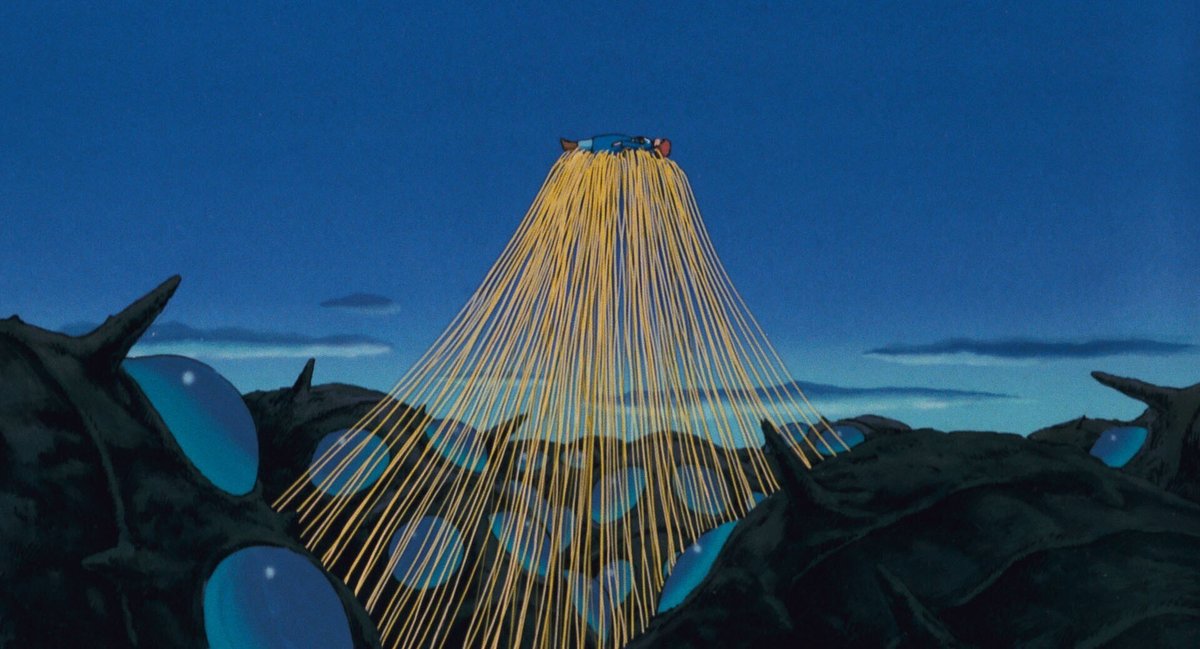

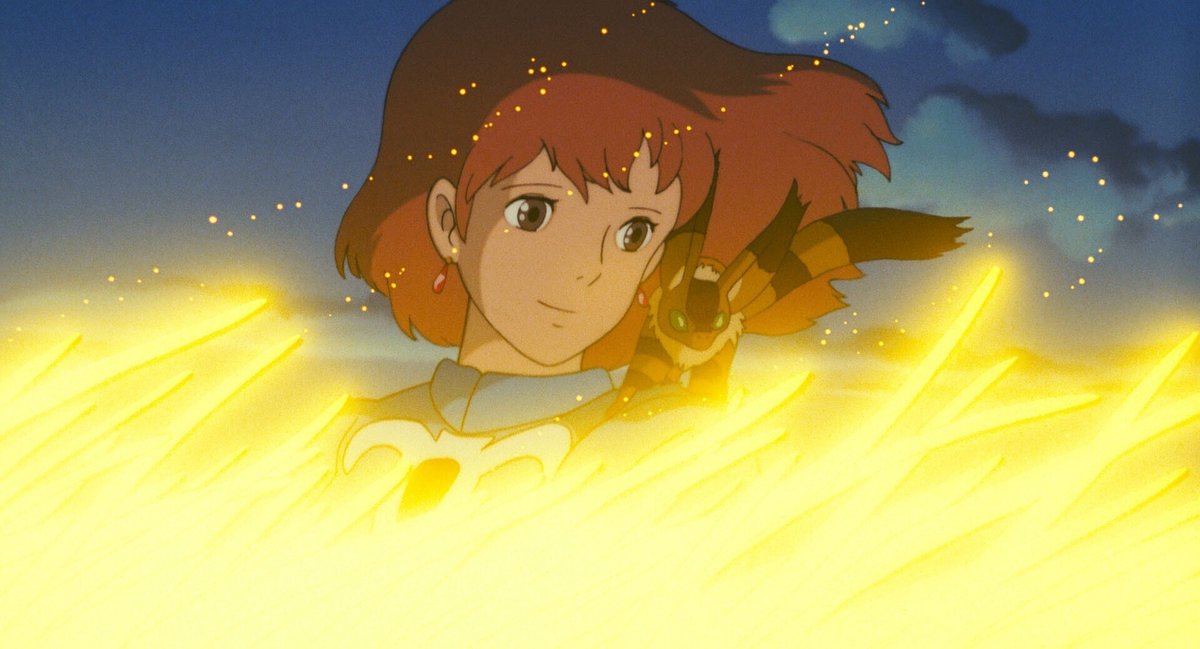

たとえば、前掲のルルーの著書の中では、宮崎のフィルモグラフィーの中から選りすぐられた「見事なショット」として、『風の谷のナウシカ』の冒頭「ナウシカがメーヴェを着地させて、ユパと合流する場面」の単一ショット、『となりのトトロ』において「サツキとメイのいるバス停にトトロが現れる場面(複数ショットによるシーン)」があげられている。

いずれも、これらの映画をご覧になったことのある方においては、(記憶が薄れておぼろげではあっても)「ああ、あそこか」と思い出される方が多いと思う。それだけ、「優れたショット(シーン)」であったということだ。〈*12〉

しかし残念ながら、劇場で『アバターWoW』を観ていて、そのように心を動かされる「ショット」は見いだせなかった。(繰り返すが「トリックとしての凄い映像」は、数限りなくあった)

願わくは、CGやVFXの進化が、映画表現(キャメラによる撮影あるいは演出)の後退につながらないようにあってほしい。〈*13〉

②「演技」の観点での物足りなさ

2点目は、俳優たちの演技の面での物足りなさになる。これについては、主要な役柄のほとんどがナヴィの「青色の顔」であったことが、私の感情移入を妨げた面もあったかもしれないが、それだけでは無いようにも感じている。全体として、俳優たちの演技が「大味」というか、ティピカルな、あるいは記号的な表象(表情や動作)に留まっていたように見えたということである。

ひょっとするとこれは、キャメロンが「パフォーマンス・キャプチャー」と呼ぶテクノロジーの現時点での限界なのかもしれないが、もう少し「演技の本質」に近いことに起因しているようにも思える。

この映画では、ナヴィたちが登場するほとんどの場面の撮影において、おそらく俳優たちは顔中に下のようなマーカーを張り付けた状態で演技をしているはずだが、このことが俳優たちの演技に影響をしたのではないか、ということだ。〈*14〉

もちろん、高い技術を持つ俳優たちであるから、「そんなのは関係ない」のかもしれない。「演技」には複数の方法論が確立されており、それらを学んで身につけていれば、撮影時の俳優の外観、あるいは諸々の状況は、俳優の演技に大きく影響しない、とする見方もあるのかもしれない。〈*15〉

とはいえ、顔中にマーカーをつけた状態の俳優を相手に、自身の役の感情を内面化し、相手役の感情とインタラクションすることが、従来通りにできるものなのか。それは難しいのではないか。(俳優経験のない私の憶測にすぎないが)それ故に、どこかティピカルで記号的な演技に落ちついてしまったのではないか。私にはそのように思えるのである。

そうした意味でやはり、「映像技術的なチャレンジ」と、「俳優たちの最高の演技を引き出す演出(および撮影環境)」を両立するには、もうしばらくの時間がかかるのかもしれない。

③「生なましさ」或いは「(自然な)存在の気配」の欠如

これについては、自分でも「言いがかり」に近いとは思いつつ、一応、ここに記しておく。被写体の「生なましさ」、あるいは「(自然な)存在の気配」についてである。

「生なましさ」という言葉遣いもまた蓮實からの借用なのだが、蓮實は近刊の『ジョン・フォード論』において、フォードの撮る「馬」の生なましさ(引用文においては「存在の気配」とされている)について、かなりの紙幅を割いて語っている。

『香も高きケンタッキー』の冒頭の数ショットで見るものを魅惑し、あらぬ錯覚へと導き入れたのも、「ただそこにいるだけでよかった」ともいうべき馬たちの「存在の気配」 にほかならない。 (略)ジョン・フォードの真の偉大さは、走っている馬のみならず、立ち止まっている馬をも視界におさめ、思わず手をのばして触れずにはいられなくなる毛並みの艶にキャメラを向けることで、その稀薄だがどこかしら生きていることの色気を漂わせてもいる 「存在の気配」を、人間のそれにも劣らずにスクリーンに漂わせる術を心得ていたことにある。

キャメロンによって創造され、『アバターWoW』の画面に映し出されたトゥルクン(クジラをモデルにしたと思われる大型の海洋生物)の迫力に驚嘆しつつも、蓮實が『ジョン・フォード論』で述べたような、「生なましさ」や「存在の気配」が、ナヴィやスカイピープル(地球人)、あるいは創造されたクリーチャーには、感じられなかった。

別の言い方をすると、ああした異形の生物たちが、「悪目立ち」していた故に、蓮實の言うような「生なましさ」や「生きていることの色気」、(良い意味での)「そこにいるというだけの存在」の感じを感じにくかったということなのかもしれない。

言葉は悪いが、革新的な技術によって作り上げられた「凄い映像」を、これ見よがしに「どうだ凄いだろう!」と提示されている感覚を(そうした映画作家のメタ・メッセージを)、私は感じてしまっていたのかもしれない。

それに対して、というわけでもないのだが、(アニメーションと実写という違いがあるにせよ)ルルーは、宮崎の演出における美点の一つを、ある種の「慎ましさ」にみているところがある。これはいわば「これ見よがし」の対極にある態度だと言ってよい。(著書では、その例として『天空の城ラピュタ』の飛行装置の、「観客への提示の仕方」が取り上げられている)〈*16〉

もう少し説明すれば、それは、自らが創造した「奇異なもの」の、その「奇異さ」を徒に誇示することなく慎ましやかに、言いかえれば「ただ単にそこに自然にあるもの」として観客の前に提示する、ということだ。そして、そこからこそ、その映像に「ポエジー」が生まれるというのがルルーの主張であろう。

最後に蛇足にはなるが、おそらくその、ルルーの言う「ポエジー」は、蓮實の言う「生なましさ」「存在の気配」から生まれているのであろうと私は読みとっているが、それはまあ一つの私見にすぎない。

おわりに

ここまで、キャメロンの『アバターWoW』を題材に、そしてルルーによるアニメーション論を補助線に、私なりの「これからの映画」について感じたことを綴ってきた。そうした中で思ったことが一つある。(あるいは妄想といってもよい)

ジェームス・キャメロンが、実写(+CG)で、『未来少年コナン』や『風の谷のナウシカ』をつくったら、どのような映画になるのだろうか。あるいは、宮崎駿が、アニメーションで『アバターWoW』をつくったら、どのような映画になるのだろうか。

どちらもオリジナルへの思いが強いほど、受け入れにくい作品になるのかもしれない。しかし、『アバターWoW』のラスト近くでは、そのまま『ナウシカ』の「金色の野」と受け取れるシーンがあったし、大型生物との交感などは、ナウシカと王蟲の関係性にも近い。

『アバターWoW』のCGやVFXの技術陣による映像のクオリティで、海外キャストによる、「漫画版ナウシカ」のストーリーをベースにした「実写版」が作られるようであれば、ぜひ見てみたいと考えてしまった。

タイトルは『シン・風の谷のナウシカ(三部作)』。監督はもちろん、庵野秀明。いかがだろうか。

(了)

*注釈・補足

*1

『アバターWoW』の「ストーリー」については評価が分かれるようだが、端的に私の感想を言っておくならば、物語要素が過剰に感じられ、私の「好み」ではなかった。私は基本的にこの映画を、異星間(異生物種間)の「戦争アクション映画」として(言うまでもなく「帝国主義・覇権主義の大国vs.独立小国」の分かり易い構図に乗っかって)、その「ドンパチ」を中心に楽しんだが、それはこの映画の楽しみ方としては邪道にすぎるのかもしれない。

*2

『未来少年コナン』は、1978年に放映が開始された、宮崎駿の演出によるテレビアニメシリーズである。

本文に引用した画像は「第8話 逃亡」からのキャプチャになるが、批評家の切通理作は、この場面について、キャメロン監督作品の『タイタニック』を引き合いに、著書で以下のように述べている。

『タイタニック』の数倍感動させられる、『コナン』前半最大のヤマ場だ。宮崎はコナンのクソ力で鉄板が変形し、抜け出せる状態になったのを見せておきながら、ほとんど同時に拘束具自体がはずれ飛ぶ様をダメ押しする。もはや「脱出する」という目的すらも突き抜けた描写をすることによって、「こんなこと、あり得るの?」ということ自体をカタルシスにする。水面に上昇するくだりでも、勢いついてロケットのように浮上するのがダイナミックだ。

*3

批評家の切通理作は著書の中で、「水中を泳ぐこと」と「空を飛ぶこと」は、宮崎の中のどこかで一つにつながっていたとの見方を示している。

もともと、水中を泳ぐということと、空を飛ぶということは、宮崎の中のどこかで一つにつながっていた。様々なバリエーションで描かれる飛行場面はまるで空を泳いでいるようだった。実際、「水中を進むように描け」と宮崎は指示を出していた(「ロマンアルバムエクストラ 魔女の宅急便」所収、原画マン新留俊哉インタビューより)。

*4

「シネアスト(cinéaste)」という言葉は、一般にはあまり使われないかもしれないが、もともとはフランスの映画研究者による造語とのこと。この書籍では「映画演出家」といった意味で用いられている。

*5

『トップガン マーヴェリック』の操縦席の撮影シーンについては以下の記事が詳しい。

*6

たまたま最近観た、『離ればなれになっても』という2020年公開のイタリア映画(実写映画)は、主要な4人の登場人物の16歳から56歳まで(1982年から2022年まで)を描いた物語だったのだが、主要キャストは、(おそらく)10~20代までとそれ以降で別々の俳優を起用している。調べたところでは、ヒロイン役のジェンマを演じているのは、Alma Noce(1999年生まれ,撮影時20歳前後)とMicaela Ramazzotti(1979年生まれ,撮影時40歳前後)であり、おそらく前者が10-20代を、後者が30-50代を演じている。この映画の非常に重要なシーンに、「(過去の)10代のジェンマが、マンションの階段をかけ上がる中で、現在の年齢(おそらく40代)にモンタージュされ、そのあと部屋に飛び込んで、ある相手役に駆け寄り抱擁しあう」というシーンがある(以下トレイラー映像の1分20秒あたり)。外見的に似た俳優をキャスティングしていることもあり(外国人俳優の見分けをつけにくい日本人観客の私の目から見ると)このシーンのモンタージュはとても自然で、劇場での鑑賞時には俳優が切り替わったことをまったく意識しなかった。(ただし、ひょっとすると、この一瞬のシーンに限っては40歳前後のMicaela Ramazzottiが10代のジェンマを演じている可能性もあるが、映像を一時停止してみても私には判別できなかった)。

また、この作品の監督のフェイスブックには、2人の俳優によるジェンマをモーフィングでつないだGIFアニメ画像がアップされており、この2人の切り替わりは、映画の「売り」の一つだったのかもしれない。

Gemma dal 1982 al 2020. La sua storia che riflette la nostra. #gliannipiùbelli #13Febbraio — Alma Noce / Micaela Ramazzotti

Posted by Gabriele Muccino official on Thursday, February 6, 2020

*7

「子役の演技」の問題について、ルルーの著書では、高畑本人が次のように語っていると紹介されている。

(高畑) なぜ本物の俳優を使わないのかと、人からしばしば質問されます。私の映画、とりわけ『火垂るの墓』と『おもひでぽろぽろ』は非常に現実に近いので、たしかに私が同じ話を本物の俳優によって演出することもできたでしょう。 しかし、彼らが節子と清太と同じくらいよくできるとは私は思いません。 [・・・] 際立った才能に恵まれていたとしても、少女では、みなさんが知っている節子に匹敵することはできないでしょう。 私が求めるものに到達するには、何百回も撮りなおさなければならないでしょう。私はほんとうの子供殺しになってしまうでしょう。

なお、節子役の声優については、当時5歳の女児が選ばれ、(声の収録後に絵を完成させる)プレスコ方式で制作されたという(ウィキペディアより)。

また、『火垂るの墓』は2008年に実写でも映画化されており、その際は節子役を、2002年生まれの子役が演じているようだ(未見)。

また、大きく話は逸れるが、英国ロイヤルシェークピアカンパニー(RSC)の演劇公演『My Neighbour Totoro(となりのトトロ)』では、大人の俳優が4歳のメイを演じていたようだが、(未見だが)これは見事な「演劇的リアリティ」として成立させたのだと推察するが、通常の手法による実写映画では無理な手法であろう。

(舞台衣装デザイナー中野希美江)サツキとメイの衣装は、草木の自然色を基調とした舞台美術との調和を考えつつ、「花」をモチーフとした鮮やかな色を選択した。大人の俳優が4歳のメイを演じるため、「子供のシルエットをコメディーにならないように、自然に作ることが大変でした」。

https://www.yomiuri.co.jp/culture/stage/20230331-OYT8T50097/

*8

やや文脈が異なるのだが、「演劇的リアリティ」について、文芸批評家の前田愛(1931-1987)が以下のようなことを記しており興味深い。

現在の前衛的な演劇、たとえば野田秀樹、あるいは北村想でもいいわけですけれども、これらの前衛演劇は、実に奇想天外な場面が次々に早いテンポで展開していく。しかしその奇想天外な場面を何が支えているかというと、生身の俳優がたしかにそこに存在しているということ、これが一番基本的なリアリティであって、そこに生身の人間が現前しているという状況、これさえ疑わなければ、どのような奇想天外なシチュエーションも受け入れ可能になる。

*9

『アバターWoW』の撮影方法や映像技術については以下の記事が詳しい。

*10

以下の記事では、ハリソン・フォードが「セットで一緒に仕事をする犬がいないときでも、バックには人間の代役がいたんだ。彼はすばらしい元シルクドソレイユの体操選手で、犬の動きを忠実に勉強して、私たちのために犬の動きを再現してくれました」と語っている。

YouTubeの映像によると、実際の犬によるモーションキャプチャーと合わせて、「人間による、犬のモーション・キャプチャー」も行われていたようだ。この人物はTerry Notaryといい、Wikipediaによると『アバター(2009年)』にも「Banshee (uncredited)」で出演している模様。

*11

蓮實の語る「ショット」については、こちらの別記事にまとめている。興味のある方は参照されたい。

また、実写映画における、私にとっての「見事なショット」は、以下の記事で事例をあげて紹介しているので、参考までリンクを貼っておく。

*12

宮崎の演出による卓越した2つのシーン(ショット)は、ルルーによって、以下のように論じられている。

『風の谷のナウシカ』において先に喚起したシーンの最後で、ナウシカは王蟲の激怒を鎮めたあと地上のユパ師に合流する。まさに着地の瞬間、この映画のもっとも美しいショット、もっとも複雑で教示に富んだショットのひとつがあらわれる。 砂丘の頂きにいるユパ師を示すロングショット後、彼の背後からのウェストショットで、メーヴェにぶら下がったナウシカが奥から近づいてくるのが見える。そしてこのマシンに対する運動のカットつなぎが少女を側面から呈示する。その操作を横移動撮影がフォローし、彼女は地にふれる瞬間、メーヴェを放りだす。その同じショットにおいて、ナウシカが砂地を滑って着地の衝撃を和らげながらユパ師に急いで抱きつこうと彼のほうにあるカメラへ向きを変えるというすばらしい運動が始まる。

このショットが放つ力は非常に強い。まず、このショットは主役の呈示をなす。 十二分の上映後、私たちがはじめて彼女の素顔を、しかもクロースアップで見いだすのはここにほかならない。絶対に実写ではこのようなショット、とくに着地と移動撮影のタイミングや画面内での軽業の実行全体を撮るのはむずかしいだろう。付随的問題を加えることもできよう。スタントを利用する必要があるが、そうすると同一ショットでマスクをはずすことができなくなろう。

期待する効果を生みだすために単一ショットが有効だということを宮崎は完全に自覚している。

バス停へのトトロの到来はこの精神によって同じく写実的である。自転車の通過後、全景ショットが背景のなかの少女たちの小ささを際立たせる。左/上へ大きくはずれたフレーミングになっており、闇に呑みこまれる弱い光の暈に彼女たちは囲まれて見える。 サツキが妹をおぶると、同じショットに戻る。 何も生じないショットの反復によって宮崎は時間を宙づりにする。するとモンタージュを通し、強い俯瞰によって眺めのアングルが打って変わる。 電灯が映像の端に巨大に見え、傘のバラ色の点と対比されており、彼女たちはいっそう小さく弱く見える。そのとき一匹のヒキガエルが寄りのショットで映像をよぎるが、それを位置づけることはできず、どの方向へ行こうとしているのかも、サツキの主観ショットを通して見ているのかもわからない。 この空間的揺らぎ――私たちはどこから見ているのか――が叙述の弛緩を強め、かくしてほとんど自然にトトロはここを選んで足音を響かせはじめる。

*13

映画監督の三宅唱へのインタビュー記事において、インタビュアーの吉田伊知郎は「無声映画からトーキーへの移行により、それまでに成熟していた映画表現が後退してしまった」との見方を示している。

サイレント映画の末期は、映画表現が円熟に達していただけに、トーキー初期の映画を観ると、声が出ることにかまけて、表現が後退したと思えてしまう。

*14

シガーニー本人はもちろん、今作の撮影技法による自身の演技へのネガティブな影響は否定し、「演技の基本に戻りました。セットも照明もない空間で、衣装も髪もメークもしない。あっても小道具が少しだけ。そこでの演技は純粋なんです。自分の演技を忠実に、正確にすることだけが大事なんです」と語っている。

また、こうした撮影での俳優の演技の「必要性」についても、「この技術ではこれまで以上に、俳優が必要とされるんです。モーションキャプチャーは演技のエッセンスを記録します。黒いスーツを着るのは最良の俳優でなければならないし、力強く正確な演技をしなくてはいけない」とも語っている。

「パフォーマンスキャプチャ」の詳細は、以下の記事、および記事中にリンクされているYouTube動画に詳しい。

動画の中で、サム・ワーシントンは「CGスタジオでは想像で演技をする。恥も恐れも感じない。ただリアルを追求する」と語り、ケイト・ウィンスレットは「CG撮影には慣れてる。でもスクリーンのない空間で演じるのは初めてよ」と語っている。

キャメロン監督は「俳優を理解することが監督の重要な役目だ。カメラワークやエキストラは後回しさ。俳優への配慮を優先させる。そうしないとこんな映画は撮れない」と語っている。

どれも撮影手法や演技の環境についてのネガティブな発言ではないのだが、俳優や撮影班を何らか制約し、あるいは負荷をかけざるを得ない撮影手法なのは確かだろうと思う。

*15

代表的なものには、スタニスラフスキー・システム、メソッド・アクティング、マイズナー・テクニックなどがある。

*16

ルルーは、宮崎の演出の「奇異なものを提示する際の慎ましさ」について、『天空の城ラピュタ』の飛行装置の事例を用いて、以下のように述べている。

『天空の城ラピュタ』のなかでは、キジのような形態をしたありえない飛行装置――私たちの過去には見当たらず、未来から来たにしてはレトロすぎる――について同様のことがいえる。演出はその面食らわさせる外見を強調しない。たとえば仰角や音楽によるパンチの効いた句読法を伴った急な後退移動がその到来を華々しくしたりはしない。 アーティストの想像力からこれほど空想的なマシンが生みだされながら、彼がそれを見いだす観客へのインパクトに頼ろうとしないとは、いやはや! それどころかこの機械が雲間を飛ぶ様子はまったく平凡にみえる。これらの世界は非現実的性格を帯びているにもかかわらず、そのなかへ入り込むことが奇妙に慎ましく簡素なモードでなされるのだ。