PBLってなんだろう?

今私は国際バカロレアの認定校であるサニーサイドインターナショナルスクールで小学5/6年生の担任をしており、PBLの実践を日々迷いながら模索しています。これまでに1年間、PYPのカリキュラムで7ユニット、MYPのカリキュラム(数学)で4ユニットの実践をしてきました。

このnoteでは様々なPBLの考え方を参考にしながら、私自身の探究の実践(PBL)の振り返りを行なっていきます。

◎ 私が参考にしているPBLの考え方

・国際バカロレア

・ハイテックハイ

・フィンランドの現象ベース学習(phenomenon-based learning)

様々なPBLの実践について実際に見たり、学んだりしてきて「これがPBL!」というような正解のようなものはなく「型=手段」のようなものだと思っています。このnoteでは、様々な教育メソッドの中でPBLがどのような考え方で実践されているのかをまとめていけたらと思います。

「そもそもPBL(問題解決学習)とは何か?」

問題解決の過程において、反省的思考reflective thinkingが働き、それによって新しい知識や能力、態度が習得されるとする学習の方式。課題解決型学習ともいう。1910年にアメリカのJ・デューイが『われわれはいかに考えるか』How We Thinkのなかで述べている。

知識を注入するだけの教授法、系統学習に対して、学習者の生活や要求に応じ、日常的な生活事態を足場にして、問題解決problem solvingを行わせ、学習者の諸能力を高めようとする方法で、人間が問題場面に遭遇したとき、問題解決のための思考に対応する学習指導の過程が重視される。しかしその過程は多様で、一定した様式はない。

導かれた結論は、最終的な結論ではなく、その成立に対する鍵であるとデューイは考えた。そして新しい事態のなかで難点が解明され、混乱が整理され、障害が克服され、反省的思考によって提起された問題が解決される。したがって問題解決における反省的思考の機能は、あいまいと疑いと葛藤と不安とがある程度経験される事態を、脈絡のある安定した調和のある一つの事態へと転換することにある、といっている。

引用:日本大百科全書(ニッポニカ) リンク

ここで強調されているのは、PBLの目的は「問題解決の過程において、反省的思考reflective thinkingが働き、それによって新しい知識や能力、態度が習得される」学習指導の過程が重要であると言われています。例えば、地域にある課題を解決するアイデアを出す課題の中で、「這い回る経験主義」と言われるPBLになってしまうことは起こりうると思います。そうならないためにも、自戒の意味を込めて、課題を解決するプロセスの中で、反省的思考reflective thinkingが働き、それによって新しい知識や能力、態度が習得されるように、設計者が学習者にアプローチしていくことが重要になります。

また、PBLには一定した様式(型)はないと書かれており、様々な教育実践からどのようにPBLが行われているのかをまとめていけたらと思います。

・国際バカロレアの考えるPBL

「国際バカロレアが大切にしていること」

「国際バカロレア(IB)は、多様な文化の理解と尊重の精神を通じて、より良い、より平和な世界を築くことに貢献する、探究心、知識、思いやりに富んだ若者の育成を目的としています。

IBのプログラムは、世界各地で学ぶ児童生徒に、人がもつ違いを違いとして理解し、自分と異なる考えの人々にもそれぞれの正しさがあり得ると認めることのできる人として、積極的に、そして共感する心をもって生涯にわたって学び続けるよう働きかけています。」

「その中で国際バカロレアで大切にされている学力観とは何か?」

「PBLを行う上で、どんな教育的なアプローチをしているのか?」

この考え方を実現するために「概念型探究」というアプローチが国際バカロレアの学校では行われています。

概念型探究とは、生徒が転移可能な概念的理解を言語化し、他の探究モデルが提示するスキルおよびストラテジーを培うことを助けるような、探究学習のひとつの形である。

ここで、具体的な私の授業の実践(5/6年生)を紹介できたらと思います。

【Central idea】

他者とのやりとりにおいて認識と偏見が影響を与える

【重要概念】視点、関連、責任

【関連概念】認識、偏見、公平、インクルーシブ、コミュニケーション

【教科の枠を超えたテーマ】

私たちは誰なのか

【探究の流れ】

- インクルーシブと尊厳を高めあう関係

- 偏見、平等、公平とは

- コミュニケーションへの影響

【ATL】

・コミュニケーションスキル(情報交換スキル)

・リサーチスキル(メディアと情報の倫理的な使用)

【学習者像】

・Communicator

・Open-minded

PBLの枠組みでいうと、学習者が問題解決の過程において、反省的思考reflective thinkingが働き、それによって新しい知識や能力、態度が育まれるためのアプローチを大切にしています。IBのアプローチでは、新しい知識の部分が上のカリキュラムのCentral idea(≒概念的理解)、能力がATL、態度が学習者像に当てはまりまると私の中で認識しています。

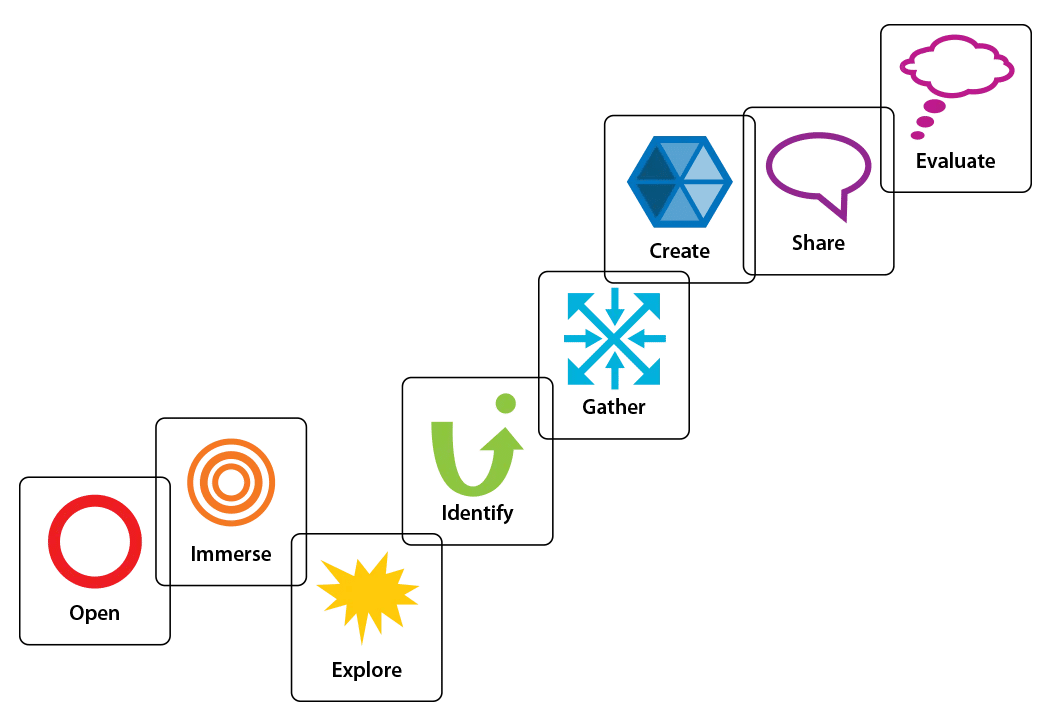

「では、どのようにして反省的思考を働かせながら、知識を構築していくのか?」についてもう少し具体的に紹介できたらと思います。私のPBLのアプローチとしては、Guided Inquiry Designを参考にしています。

ここからは、概念的理解を構築していく重要なプロセスである、「Gather」のフェーズからまとめていきます。

形成的評価では、ATLスキルの「リサーチスキル(メディアと情報の倫理的な使用)」にフォーカスして、情報のリサーチを行ってもらいました。そして、ペアになり9つの事例が情報として集まってきました。まずは、それぞれがリサーチした情報をシェアして、1つ1つの事例を理解する時間があります。ここで終わってしまうと、個別の情報を知る段階で、別の場面で応用できる概念的理解までは到達していません。

そこで、次の段階は知識を構築する(Create)のフェーズに入っていきます。ここでは、概念的な問いをもとに、友達がリサーチした複数の情報からパターンを見つけ、言語化を行っていきます。

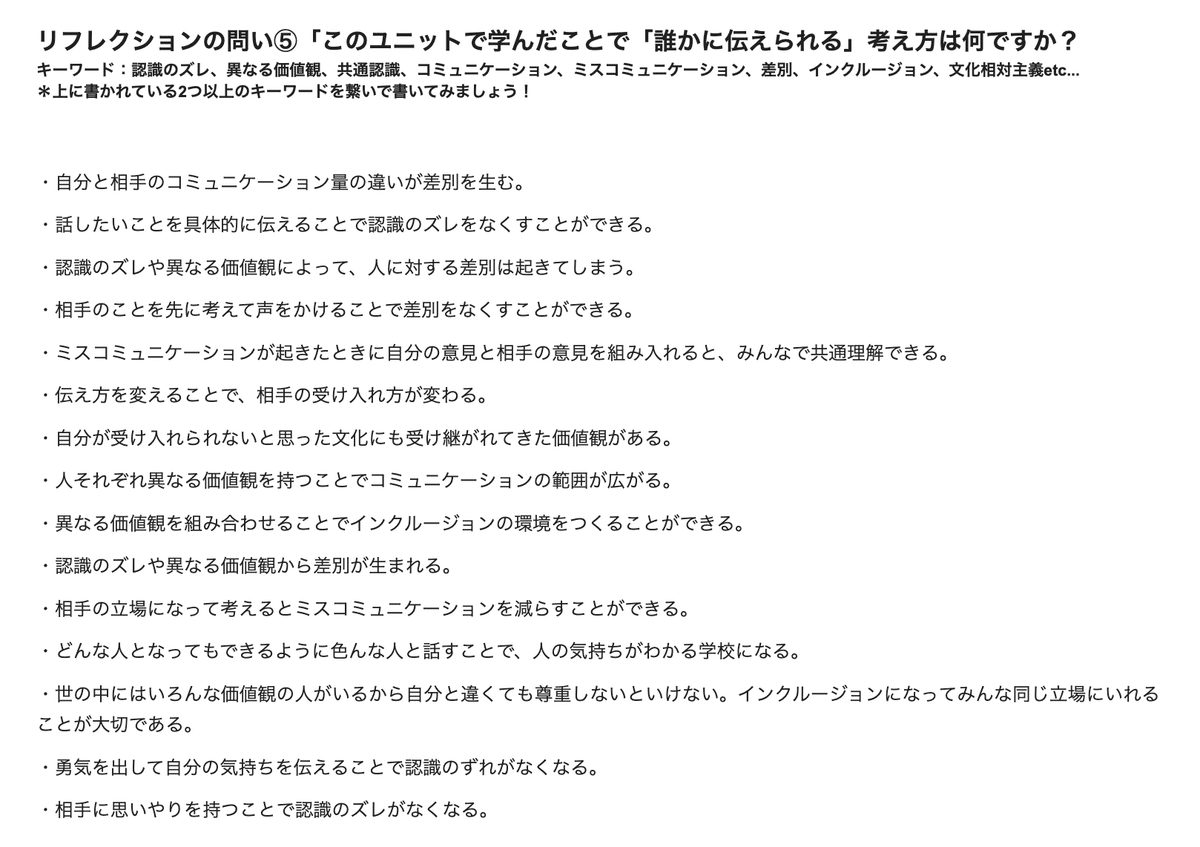

最終的には、ユニットで学んだことが、日常生活の別の場面で転移できることが重要になります。そこで自分たちの生活の文脈とつながる次のような問いについても考えてみました。

▼ その他の問い

・生活をしていると、自分が知らない考え(価値観や認識)を持っている人とコミュニケーションをすることが多くなってきます。そのときに、あなたの何気ない(悪気のない)一言や行動で誰かを傷つけてしまったことに気づいたときに、どのようなコミュニケーションにチャレンジできそうですか?

・スポーツデイに向けて、1人1人の考え方(リセスタイムや練習/勝つことへの考え方や価値観)が異なる中で、チーム全体のモチベーションを高めていくために、どのようなコミュニケーションが大切だと思いますか?

最終的には、自分が学んだことをこのユニットについて学んでいない人に届けるための作品をつくる課題を出しています。その課題をエキシビジョンというカタチで社会に向けて発信を行うところまでを行っていきます。

・HTHの考えるPBL

「High Tech Highが大切にしていること」

公正(equity)を実現する

「では、High tech Highが考える公正とは何か?」

上の写真のように、子どもたち一人ひとりに同じ環境設定を行う平等の考え方ではなく、子どもたちのバックグラウンドにも目を向けて一人一人に合わせた学習環境(課題設定や課題のアウトプットの方法)を整える考え方を大切にしています。

「HTHにおけるPBLの定義とは何か?」

子どもたちが発表の成果物をつくって社会に向けてアウトプットするまでの一連のプロジェクトを、デザイン・計画・実行することで得る学び。

HTHでは公正を実現するために、PBLというアプローチを行っています。

「PBLを行う上で、どんな教育的なアプローチをしているのか?」

これについては、現在ハイテックハイの大学院で探究プログラムを探究している平岡さんのnoteを紹介できたらと思います。

noteのリンクはこちらになります!

・Finlandの考えるPBL

フィンランドで行われているPBLとは、Phenomenon Based Learning(現象ベースの学び)になります。フィンランドの学校では、年間のカリキュラムの中に最低でも1回はPBLを行うことが義務付けられています。

「では、フィンランドにおけるPBLの定義とは何か?」

Phenomenon-based learning implies that holistic real-world phenomena are studied as complete entities, in their real context, and from different perspectives (of different school subjects) at the same time.

現象ベースの学習とは、ホリスティックな現実世界に起きている現象が、実際の文脈で、同時に (さまざまな教科の) さまざまな視点から、完全な実体として研究されることを意味します。この学びによって、将来必要となる重要な横断的なスキルを習得することです。

フィンランドで行われているPBLでは「将来必要となる重要な横断的なスキルを習得」が目的としてあります。

「では、横断的なスキル(コンピテンシースキル)とは何か?」

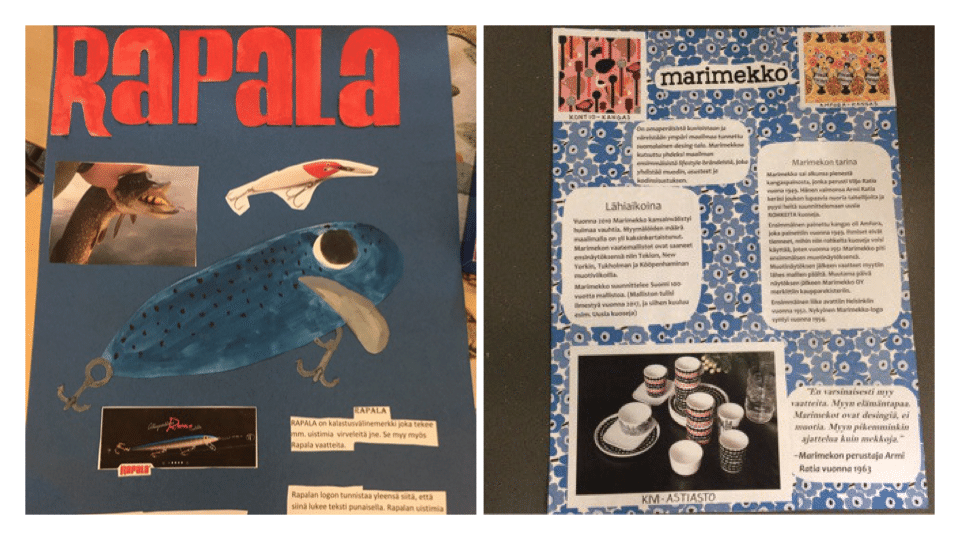

ここで、私が実際にフィンランドの学校現場で見たPBLの実践の紹介ができたらと思います。

・期間:2017年10月15日から10月20日

・学年:6学年(50名)

・テーマ:フィンランド独立100周年に向けて

・プロジェクトの概要:

今世界で活躍するフィンランドの会社がつくっているプロダクトの魅力を、世界で広げるためのプレゼンをつくる。

・アウトプットするもの:ポスター / iMovieでコマーシャル

・TC :ICTスキル/ワークライフスキル/思考etc…

・授業時数:45分×15コマ

実際にこのプロジェクトは、フィンランドの職員室の対話の中で生まれました。フィンランドの持続可能な社会を考えた時に、今フィンランドには世界に誇れる素晴らしいプロダクトはあるけど、グローバルにシェアされていないのは、フィンランド人の発信下手なパーソナリティも影響しているのではないかと考えました。そこで未来の社会をつくっていく子どもたちにプレゼンテーションするスキルは大事になってくると考え、このプロジェクト学習が発足しました。あくまでもこのプロジェクトは、フィンランドの社会問題を解決するためのプロジェクトではなく、未来を生きる子どもたちにとって必要になってくるスキルにフォーカスしたプロジェクトでした。

全体的な印象としては、知識の習得というよりは現実社会に起きている問題を解決するために必要なスキルを身につけることにフォーカスしているような印象を受けました。

最後に

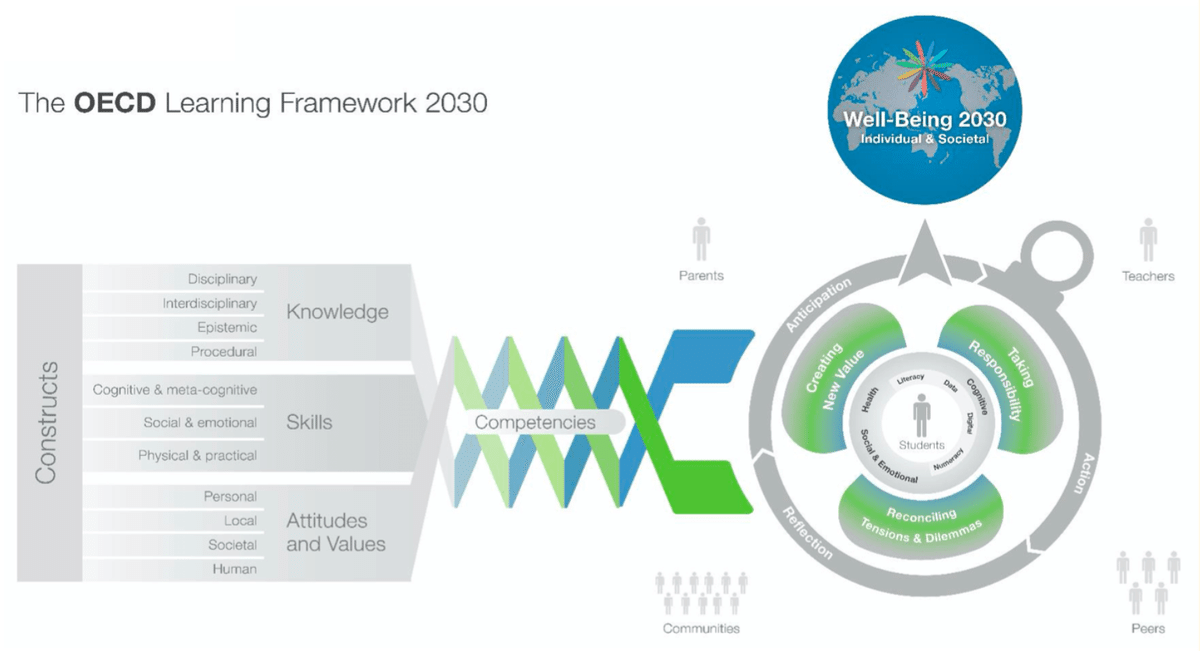

今世界で探究学習について様々な実践がされている中で、今回のnoteではフィンランドとHigh Tech Highと国際バカロレアのPBLについてまとめてみました。これらのPBLはOECDが示しているLearning Framework 2030と重なる部分が多くあります。

例えば、Knowledgeの部分に書かれている「Interdisciplinary(学際的な学び)」という部分は、国際バカロレア(PYP)、High Tech High、フィンランドのPBL全てのカリキュラムの考え方に共通するものになります。学際的なカリキュラムでは、教科カリキュラムではなく、教科を融合させたカリキュラムになっている特徴があります。日本でも近年カリキュラムマネジメントの考え方が学校現場に入ってきており、海外の実践事例からも学べることがあると思います。

また、スキルの部分では、国際バカロレアではATL、フィンランドの教育では横断型のスキルとして子どもたちが実社会に出た時に問題を解決していくための力を身につけることが大切であると書かれています。これも日本では「生きる力」が意味している考え方と近いと思います。

最後はアクションの考え方です。国際バカロレアではユニットで学んだことを別の文脈でも応用できる理解を育むことを大切にしており、HTHではプロジェクトはExhibitionで終える等、学校で学んだことを社会に開いていく考え方も共通する考え方だと思いました。

さて、今回のnoteではPBLについて様々な教育プログラムの事例を挙げながら考えてみました。「PBLの先に何があるのか?」あくまでもPBLは手段であり、PBLを通して子どもたちにどのような知識、スキル、態度を身につけられるのかを日々自分自身も振り返りながら実践を重ねていけたらと思いました。

いつも読んでいただきありがとうございます。