フィンランドのPhenomenal Learningを紐解く【Transversal Competence編】

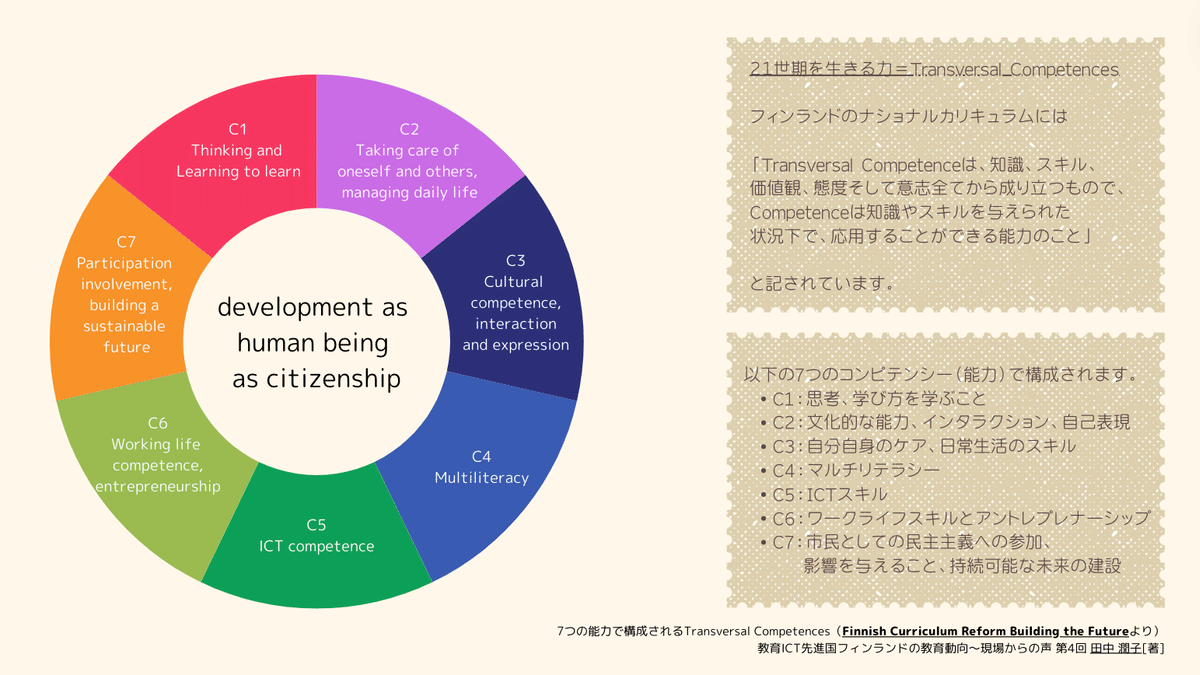

今回のnoteのキーワードは「Transversal Competence」です。日本語で訳すと「広範囲的な能力」または「横断的な能力」と訳されます。2014年にフィンランドで改定された新しいナショナルカリキュラムにおいて、7つの横断的な能力が定義づけられました。私なりの解釈では、日本の学習指導要領における「生きる力」のようなものかなと考えています。

日本の学習指導要領で定められている「生きる力」

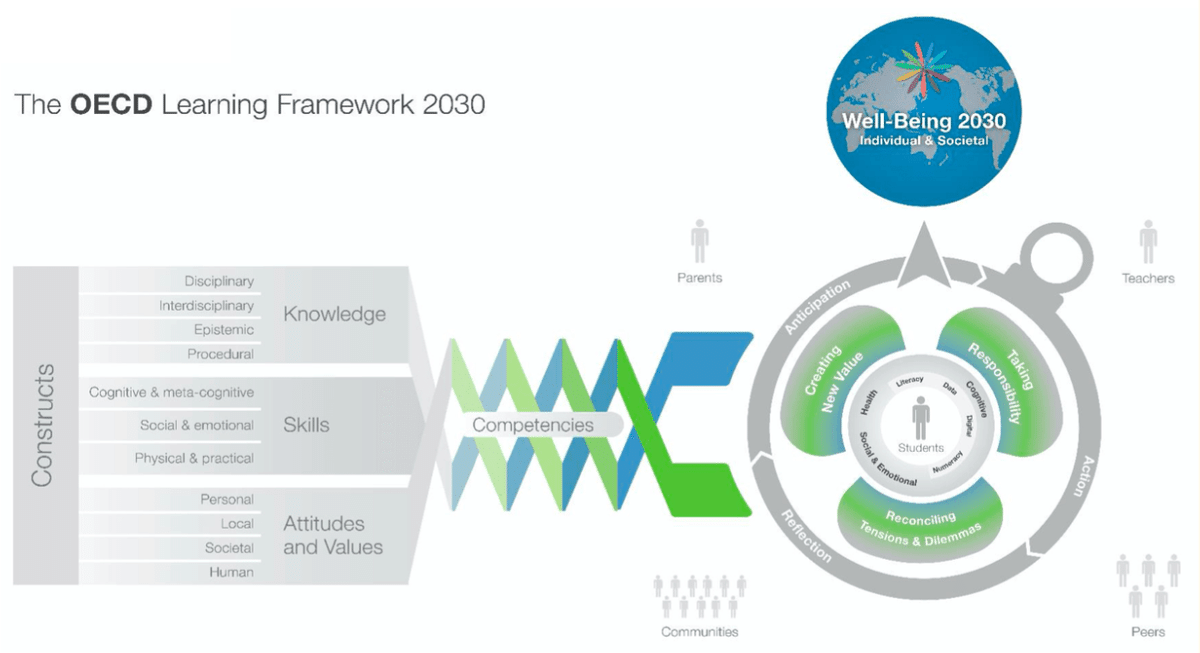

OECDで定められている「コンピテンシー」

コンピテンシーの概念は,単なる知識及びスキルの獲得以上のものであり,複雑な要求に応えるために知識やスキル,態度及び価値を動員することを含む。

OECD が DeSeCo(「コンピテンシーの定義と選択))プロジェクトにおいて定義したキー・コンピテンシーに立脚して,Education 2030 プロジェクトでは,さらに,3 つのコンピテンシーのカテゴリーを,「変革を起こす力のあるコンピテンシー」として特定したが,これらは,若者が革新的で,責任があり,自覚的であるべきという強まりつつあるニーズに対応するものである。

・新たな価値を創造する力

・対立やジレンマを克服する力

・責任ある行動をとる力

フィンランドのナショナルカリキュラムが定めているコンピテンシー

フィンランドのコアカリキュラムには7つの横断的なコンピテンシー領域について説明しています。これらは教育の目的を体現し、生活のあらゆる場面で必要とされるコンピテンシーを反映しています。コンピテンシーは知識、スキル、価値観、そして意欲から構成されています。

教育の目的とは…

↓ GTP研修のログ

ここからは、フィンランドのナショナルカリキュラムが定めているコンピテンシーについて、フィンランドGTP7&8thの皆さんと理解を深めていくプロセスのシェアができたらと思います。

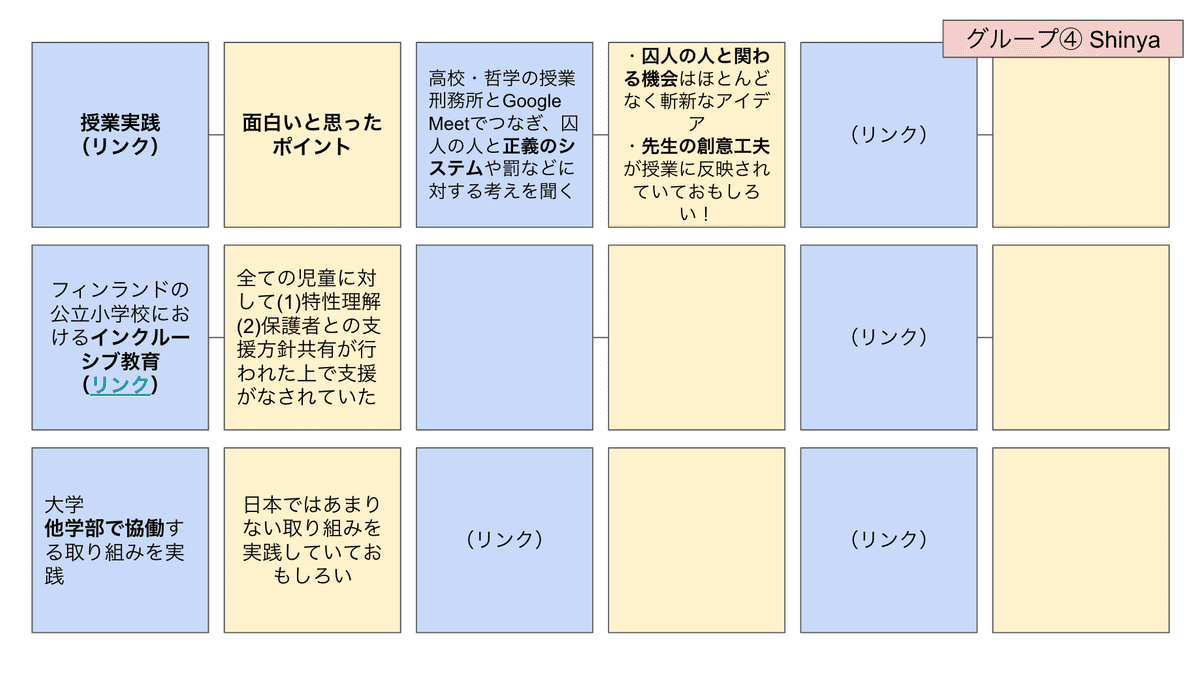

・STEP❶ フィンランドの面白い教育(授業/環境設定)のシェア

ここでは、約20名のメンバーで、フィンランドの面白い教育実践の情報をインターネットや本でリサーチしてもらい情報を持ち寄るところから始めました。ここで出てきた事例が、フィンランドのカリキュラムで大切にされているコンピテンシーとの繋がりを深める事例になっていくと思います。

・STEP❷ 7つのコンピテンシーの理解を深めるワーク

理解を深めるためのアプローチとして、言葉の定義だけでなく、なぜそのコンピテンシーが必要なのかという一歩深いフェーズで考えながら、相手に説得するための写真を見つけてもらいました。

C1:思考、学び方を学ぶこと

▶︎ 切り口

テーマ① 探究的な学び

>批判的思考、Creative and Insightful thinking

テーマ② 学び方を学ぶ

>自己学習のコントロール、自己の強みと自己の適切な学習戦略の発見、自己の学習経路(Learning Path)をつくる

テーマ③ 学習コミュニティ

>コラボレーションスキル、共同学習、知識構築

思考と思考の学び方のスキルは、生涯学習の基盤を提供します。これらのスキルには、「観察を行うこと、情報やアイデアをリサーチ、評価、編集、作成、共有すること」(FNAE, 2014, p. 20)が含まれます。これらのスキルには、新しい知識を集め、創造する能力、矛盾する情報を管理する能力、自己の考えを形成する能力が含まれます。重要なスキルには、物事を複数の視点から考え、自己の思考方法を刷新する能力も含まれます。学習の喜びは、ゲーム、遊び、芸術、身体活動などの多様な教育・学習方法によって支えられます。分析的な思考スキルに加えて、子どもたちは想像力を活用し、倫理的思考を育むように導かれます(FNAE, 2014)。

C2:文化的な能力、インタラクション、自己表現

▶︎ 切り口

テーマ① 文化的な出会い

>文化的アイデンティティの形成、文化を経験し解釈すること

テーマ② 感情的スキル

>自己認識、自己管理、社会的認識、関係スキル、意思決定への責任

テーマ③ 文化的参加

>パフォーマンスとプレゼンテーションスキル、文化的参加と貢献

文化的コンピテンシー、相互作用、表現とは、教育が学習者の世界への理解を社会的、文化的、宗教的、哲学的、言語的に多様であることをサポートする方法を指します。基礎教育は、子どもたち自身のアイデンティティの形成をサポートし、他者のアイデンティティや人権を尊重するようにサポートするべきです。教育は学習者に様々な形態の芸術、文化、文化遺産の経験を提供し、それが個人やコミュニティのウェルビーイングにとっての重要性を理解するのを助けます(FNAE, 2014)。

C3:自分自身や他者へのケア、日常生活のスキル

▶︎ 切り口

テーマ①日々の生活の管理

>タイムマネジメント、消費者意識、デジタル世代の自己調整スキル

テーマ② よく機能する社会の一員であること

>ウェルビーイングと健康の促進

テーマ③ 日々の生活の安全とセキュリティ

>一般的な安全と危険な状況での振る舞い、個人情報

このコンピテンシーは、健康、安全、人間関係、移動、交通に関連しています。目的は、学習者がますます技術化する日常生活の中で行動し、個人の財政や消費を管理し、自分自身や他の人々の生活に与える影響を理解することをサポートすることです(FNAE, 2014)。

C4:マルチリテラシー

▶︎ 切り口

テーマ①コミュニケーション

>コミュニケーションの形式と動機、自己表現

テーマ②マルチメディアとコミュニケーション

>マルチメディアコンテンツの解釈と創造

テーマ③ 特定の文脈や状況において必要とされるスキルや能力(Contextual Skills)

>文化と美学、学問的な知識

目的は、学習者が様々な異なるテキストを通じて、解釈、作成、価値判断を行う能力を促進すること、ならびに周囲の世界を解釈し、その文化的多様性を理解する能力を促進することです(FNAE, 2014)。

C5:ICTスキル

▶︎ 切り口

デジタリゼーションと学習

テーマ①探究ベースのクリエイティブラーニング

テーマ②実践的なスキルとプログラミングスキル

テーマ③ テクノロジーを使うことへの責任と安全性

テーマ④ デジタル社会における社会的相互作用とネットワーキング

ICTコンピテンシーは重要な市民スキルおよびマルチリテラシーの一部と見なされています。目的は、学生の実践的な能力、責任、情報管理、創造的な活動、相互作用やネットワーキングをサポートすることです(FNAE, 2014)。

C6:ワークライフスキルとアントレプレナーシップ

▶︎ 切り口

テーマ①ワーキングライフへの準備

>変化する社会への理解、起業家精神

テーマ②職場における社会的相互作用

>プロジェクトにおける協働と仕事、ネットワーキング

テーマ③ 実践における職業生活

>職業経験と起業家精神

この目的は、学生が仕事と労働力に対する肯定的な態度を形成し、学校や余暇で身につけたコンピテンシーが将来のキャリアにどれだけ重要かを理解し、学校外のさまざまな関係者と協力し、親交を深めることをサポートすることです(FNAE, 2014)。

C7:市民としての民主主義への参加、影響を与えること、持続可能な未来の建設

▶︎ 切り口

テーマ①影響を及ぼす方法

>学校環境の改善、学校外への影響力と学校外での活動

テーマ② 社会の構造とルール

>民主主義の社会での生活、意思決定への責任、ルールと同意

テーマ③未来の創造

>環境を守ること、持続可能な未来の建設、あなたの将来への選択肢

目的は、学生が自分の学習を計画、実施、評価することに参加し、協力して作業することを学ぶことをサポートすることです。加えて、民主主義、意思決定、責任を実践し、自分自身の選択や行動が自分だけでなく、地域環境、社会、自然に与える重要性を認識することを学ぶことを目指しています。さらに、持続可能な未来を向上させることも目的としています(FNAE, 2014)。

・STEP❸ 7つのコンピテンシーを持っているロールモデルを見つける

次のワークとして、コンピテンシーの解像度を更に高めるために、それぞれのコンピテンシーを持っているロールモデルを現実世界から探すワークを行いました。実際にワークをやってみると、意外とグループワークを一緒にやっていた人が「ワークライフスキルとアントレプレナーシップ」のコンピテンシーを持っているロールモデルなのではないかと話しているチームもありました。以下のチームはロールモデルを1人ではなく、複数のロールモデルを出しており、ここの共通性を見つけることでより解像度をあげていけそうだと思いました。

・STEP❹ コンピテンシーを構成する5つの要素を掘ってみる

あるチームでは、コンピテンシー6のワークライフスキル・アントレプレナーシップを深めており、ワーク❸で出てきたロールモデルには、どんな知識、スキル、価値観、態度、意思があるのかをインタビュー形式で掘っていきました。

コンピテンシーの概念として重要だと考えられるのは、知識やスキルが与えられた状況下で応用できる能力だと思います。例えば、どれだけ海外の教育の先進事例を知っており、海外において教育実践ができたとしても、日本の社会の文脈で応用できるかというとそうではありません。自分が持っている知識やスキルを別の文脈に応用できるというのはとても難しいように思えます。だからこそ、コンピテンシーとは知識やスキルといった二次元的なものではなく、そこに価値観、態度、意思などが加わった多次元的なものだと考えられます。

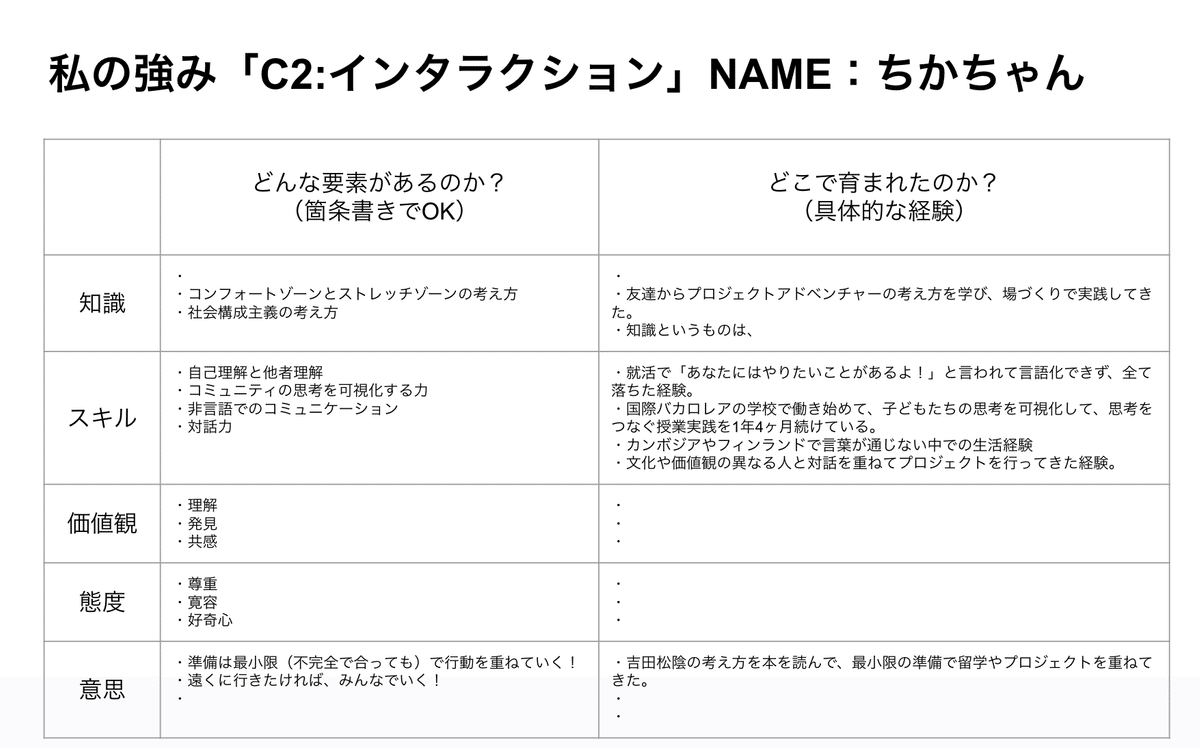

・STEP❺ 自分のコンピテンシーをふりかえる

ここまで、さまざまな角度からコンピテンシーを深めてきたので、いよいよ自分自身の経験とコンピテンシーの理解を繋げて考えていきます。ここでは、フィンランドのナショナルカリキュラムに定義されているコンピテンシーの定義を確認しながら、自分自身の経験を振り返り、シェアするワークを行いました。自己理解ワークを通したコンピテンシーの理解を深めるワークです。

・STEP❻ 7つのコンピテンシーと授業づくりを繋げる

フィンランドGTPでは、実際に現地での授業実践を通してフィンランドの教育への理解を深めていきます。ここで大切にしているのは、クリエイティブラーニングの考え方で、授業づくりを通してコンピテンシーの概念的理解を深めていくことです。

フィンランドのカリキュラムに書かれている「コンピテンシー」の探究は今後も続いていきます。フィンランド教育の考え方とIBの考え方は重なるところが多くあるので、近々勉強会のようなこともできたらいいなと思っています!

・STEP❼ それぞれのコンピテンシーを構成する5つの要素

このワークでは、引き続き自己理解のワークを通してコンピテンシーの概念を深めていきました。自分自身の強み、或いは弱みだと思うコンピテンシーを構成する知識、スキル、価値観、態度、意思とは何かについて、それぞれの構成要素と、それを育んできた具体的な経験について振り返りながら言語化するワークを行いました。

このワークの中で印象的だったのが、これから教員採用試験を受ける方の声でした。自分自身は、「C7 市民としての民主主義への参加」のコンピテンシーが高いと思っていたけど、このコンピテンシーを構成する要素を言語化する難しさを感じ、自分自身が理解できていないことを子どもたちに育むことはできるのだろうか?と気づきを話していました。

自分自身も、現場の実践として差別や偏見についてユニットを通して学習し、知識の部分で理解を深めても身の回りの状況に転移させる難しさを感じていました。学習者が学校で学んだ知識やスキルが身の回りや現実社会で応用できるようにするにはどうしたらいいのか?このヒントになる考え方がコンピテンシーの概念に含まれているのではないかと考えています。

また、今回のスピンオフ研修を終えて、こんな声も上がってきました。

・自分自身の弱みと思っていた部分も、誰かにシェアをすることで強みの要素を発見することができた。

・そもそもコンピテンシーを構成する価値観と態度の違いとはなんだろう?

・知識やスキルは価値観にどのように影響するのか?

・それぞれの構成要素はどのように関連しているのか?

・具体的に子どもたちが知識、スキル、価値観、態度、意思を育めるようにするために、教師はどのように授業や学校生活の中でアプローチできるのか?

一緒に参加した人の疑問からスピンオフ研修での学びが連続し始めています。コンピテンシーの探究は続いていきます!

・STEP❽ コンピテンシーを構成する5つの要素の違いとは?

・それぞれの定義

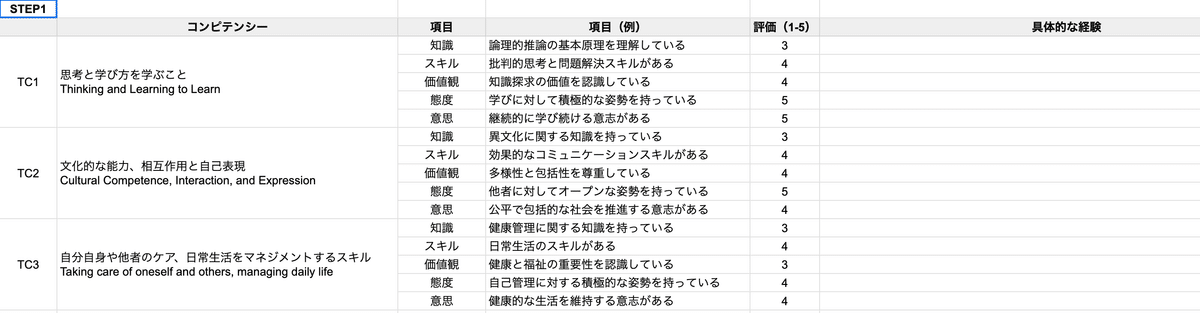

まずは、自分自身を構成しているコンピテンシーの構成要素のバランスを自己理解するためのワークを行い、自身の経験から価値観と態度と意思の違いについて概念的に整理していくワークを行いました。

・自己理解ワーク

7つのコンピテンシーを構成する5つの要素のバランスを自身の振り返りを通して数値化し、傾向の分析を行いました。以下の資料が、コンピテンシーを構成する5つの要素のバランスになります。

私の結果の上の表から分かることは、自分自身は知識やスキルよりも態度や意思等のマインドの部分が比較的高くなっていることがわかります。確かに私の傾向として知識やスキルを蓄えてから行動するというよりは、自分と同じような価値観を持ったコミュニティで、共感するビジョンに向かってまずは行動する傾向があるように思います。結果として、自分のスキルや知識が伴わず上手くいかない経験も多くありますが、実現したいミッションがある環境に身をおくことで自分自身に足りないものが明確になり、それが次のアクション(学習含む)につながることはよくあると感じました。

コンピテンシーとは、知識や能力が与えたれた状況下で応用(行動)できる能力と定義されており、学校で学んだ知識やスキルを現実社会に応用(アクション)するには、知識とスキルだけでなく、価値観、態度、意思も合わせて育んでいくことが必要だと考えられています。

少し具体的に考えると、「学校の英語のテストで知識もスキルも高いスコアを出している人=海外で生活できる」という方程式が必ずしも成り立たない状況は想像しやすいと思います。ペーパーテストなどの入試問題を解く力と現実社会で応用できる力には重なる部分もありますが、重ならない部分もあると思います。その重ならない部分がその人の育んできた価値観、態度、意思なのかなと思います。海外で生活するには、自分が持っている価値観とは異なる価値観を持っている人の考え方を受け入れ(多様性という価値観)、その上で価値観や考えの異なる人とコミュニケーションを重ねていく姿勢(態度)を持ち続けることも重要になるのかなと思います。

「では、ここで言われている価値観と態度と意思という概念にはどのような違いがあるのでしょうか?」

グループに分かれてそれぞれの経験から言語化していきました。

このワークを通して、話題になったこと

・知識やスキルを土台にして価値観や態度、意思が育まれるのか?或いは、価値観や態度、意思が育まれた先に行動があり、行動のプロセスの中で知識やスキルが育まれていくのか?

・知識やスキルというのは目にみえるカタチで評価できる=他者と相対的に比較ができるが、態度、意思、価値観は個人の中にあり、目にみえるカタチでの評価が難しい=主観的な評価になってしまう。そもそも態度、価値観、意思とは評価するものなのか?

・知識やスキルというものは行動するためのものであり、行動する中で身についていくものでもある。行動の結果として、行動が強化されたり、軌道修正していくったりすものでもある。価値観というのはその土台にあるもので、態度は行動の結果変わることもある。

・自分が持っている価値観の先に意思が生まれ、態度≒行動につながる。その結果知識とスキルが身につき、また新たな価値観と出会い、このサイクルが繰り返されていく?

次回は、知識とスキルと価値観と態度と意思とアクションの関係性(つながり)を図や絵などで表現するワークを行います。このコンピテンシーを構成する要素1つ1つの理解を深め、さらにそれぞれの関係性を明らかにし、子どもたちがコンピテンシーを育めるような授業づくりを考えていくことが、学習者にコンピテンシーを育める教員のコンピテンシー育成につながるのではないかなと少しずつ方向性が見えてきた気がします。

一人では深められない概念も、共に学ぶ人がいることで共通言語を育み、コミュニティとしての理解が次第に深まってきているのを感じます!このフィンランドでの海外教育実習も海外に行って新しい視点を得て終わりではなく、日本の社会の中でも応用できるコンピテンシーを育めるような研修設計をしていくことがミッションだと考えています。

コンピテンシーの探究はまだまだ続いていきます!

moimoi!!!