PYPにおけるATLの重要性

「そもそもATLとは何か?」

私なりの解釈としては、IBの教育で大切にされているATL(Approach to learning Skills) とは、文部科学省が提唱している「生きる力」のようなものではないかと考えています。この変化の激しい時代の社会の中で「学習」という概念が「受動的に与えられるもの」から「能動的に学んでいくもの」という風に変化しているのは徐々に浸透してきているように思えます。「では、子どもたちが変化の激しい時代を生き抜くために、学校を卒業し社会に出たときにも汎用できるスキルとはどのようなものなのでしょうか?」「また、そのようなスキルはどのようにして子どもたちに育ませることができるのでしょうか?」このnoteでは、私がPYP校で実践を通して考えてきたことをシェアできたらと思います。

また「国際バカロレア(IB)の教育とは?」のドキュメントの中にもATL(学習の方法)については以下のように書かれております。

学習の方法に対する私たちの焦点は、学び方を学ぶことが児童生徒の教育の基本である、 という信念に基づいています。相互に関連するスキルの5つのカテゴリーのねらいは、全年齢のIBの児童生徒が、良い質問をし、効果的な目標設定を行い、自身の願望を追求し、それを達成する決意を持った、自己調整が可能な学習者になるための力を与えることです。これらのスキルは、児童生徒に自身の学習をアクティブでダイナミックなプロセスとして捉えるよう促し、客観的な判断を支えるものとなります。

こちらが具体的な5つのATLスキルになります。

▼ 5つのATL(Approach to learning Skills) スキル

・Self-management Skills(自己管理スキル)

・Social Skills(社会性スキル)

・Research Skills(リサーチスキル)

・Thinking Skills(思考スキル)

・Communication Skills(コミュニケーションスキル)

さらに5つのATLスキルはサブスキルとして以下のように細分化されています。

私が勤めているPYP校では、上記の14個のサブスキルを年間の6ユニットの中で、バランスよく全てのサブスキルにフォーカスできるようにカリキュラムを組んでいきます。平均すると1つのユニットの中で2-3個のフォーカスするATLを事前に子どもたちにルーブリックと共に提示し、なぜこのATLが社会に出たときに必要になってくるスキルなのかを自分自身の具体的な経験も提示しながらATLスキルの背景にあるものをセットに必要感を子どもたちに伝えることを大事にしています。

面白いのは、このATLというものが変えることで子どもたちへの学習のアプローチが大きく変化してくるということです。さらに、このATLを定めるときに、子どもたちの今の現状を見たときにどんなスキルを伸ばしたいのかを授業の設計者が見とることも重要だと感じています。

例えば、今のクラスから以下の状況を教師が見とったとします。

授業でグループワークをしていると、プロジェクトを積極的に前に進めていける友達に頼ってしまい個人のスキルが伸び切れていない現状がおきています。

このクラスの状況を見とったときに、個人のプロジェクトを進めていくスキルを高めていく必要性を感じました。そこで、ATLスキルの中の「自己管理スキル>管理・調整スキル」にフォーカスして個人プロジェクトとして総括評価課題を行いました。以下が事前に子どもたちに提示したルーブリック評価になります。

子どもたちは課題を進めるときに、ルーブリック評価を毎回確認しながら、自分自身のプロジェクトを進めていく上で自分自身のスキルをどのように働かせることができているのかを客観的に学習のプロセスを振り返ることにつながっていました。

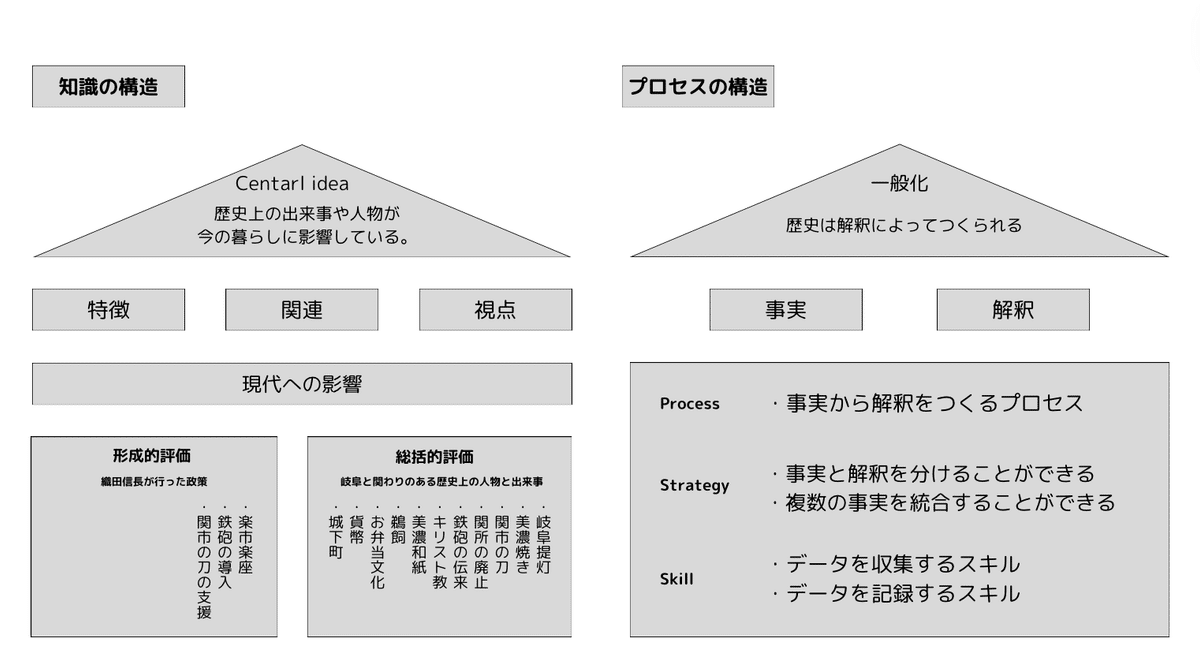

また、ATLはユニットの学習とも深くつながっていると考えています。ここでは、ATLスキルを高めることで深い学びにつながっていった実践を具体例として挙げながら説明をしていきます。PYPの学校では、概念型のカリキュラムを取り入れており、知識の構造とプロセスの構造をどちらも設計します。以下が、ユニット4のカリキュラムになります。

この歴史のユニットでは、大きく2つの概念的理解を子どもたちが構築できることを目指していました。

<知識の構造>歴史上の出来事や人物が今の暮らしに影響している。

<プロセスの構造>歴史は解釈によってつくられる。

ここでのポイントは知識の構造の一般化に子どもたちを導いていくためには、子どもたちに「事実から解釈をつくる」スキルを育ませることと「歴史は解釈によってつくられる」という理解が必要になるというところでした。

このリサーチスキルについては形成的評価課題でフォーカスしてアプローチを行いました。リサーチする中でこの情報は「事実なのか?解釈なのか?」を考えている姿から、ネットの情報を見たときに何が事実で何が解釈なのかを一度立ち止まって考える姿が変化として見られるようになりました。

ここで育まれたスキルを応用させて総括課題に取り組んでいきました。子どもたちは、「事実から解釈をつくるプロセス」を通して、学習者が歴史的事実から解釈を作り出せるパフォーマンス課題を出しました。今回のパフォーマンス課題は、岐阜と関わりのある歴史的な人物や出来事が現代に与えている影響について、自分でリサーチした歴史的事実を統合して解釈したことを新聞にまとめることでした。

自分でもまだATLについてはまだまだ理解が足りていないところがあると感じつつも大切なのは、教師が意図的に学習へのアプローチを設計し学習者に事前に共有し、学習者自身も振り返ることでメタ認知していくことが重要であることだと思います。

「IB地域セミナーin九州地方」の学び

最後に、ATLの重要性について「IB地域セミナーin九州地方」のパネルディスカッションで聞いた話をシェアして終わりたいと思います。

キーワード「ATL」

"どのように日本の学習指導要領との整合性をつけているのか?"

教員はATLを授業の課程の中で児童生徒のATLスキルが強化できるようにしている。これについては、高校1年生の段階でオリエンテーションで伝えている。自立した学習者になるために5つのATLがある。生徒が定期的に、タームごとにATLにどのような成長があったのかを生徒が自分で評価し、自分の学習を効果的にどのように高めていくのかを考える機会がある。成績を上げることが目的ではなく、汎用性のあるスキルを高めることで、結果としてスコアが取れる考え方が重要である。IB教育のポイントや得たものについて、生徒は、自分の人間性が変わった、自分のことを好きになった、自分自身のOSが上がったという声が生徒から出てくる。具体的にATLについてどのようにアプローチをしていくのかについては、教員間でディスカッションし続けることが重要である。

キーワード「全人教育」

それぞれのATLスキルをどのように授業の中で高めていくのか。単元を通じて、どんなスキルを身につけるのかを生徒と共有している。それがどのように授業を行うことで、発達したのかを事前、途中、事後に自己評価をしていく。自分のためにだけに知識を学ぶのではなく、知識を世の中に役立てるプロセスの中で、ATLを高められるように授業設計をしていく。

このようにATLスキルは小学校段階だけでなく、発達段階に応じて中学校、高校へと繋がっていくものでもあると感じました。

「子どもたちが変化の激しい時代を生き抜くために、学校を卒業し社会に出たときにも汎用できるスキルとはどのようなものなのでしょうか?」「そのようなスキルはどのようにして子どもたちに育ませることができるのでしょうか?」子どもたちが学校を卒業した姿を想像しながら学習へのアプローチも授業内容と同じくらい考えて設計していきたいと思いました。

いつも読んでいただきありがとうございます。