探究型学習や生徒主導学習で学力を伸ばすための【カリキュラムマネジメント】

今私は国際バカロレアの認定校であるサニーサイドインターナショナルスクールで小学5/6年生の担任をしており、概念型探究をどのように実践しているのかをまとめていけたらと思います。まだまだIB教員2年目の実践ログなので、どのような場面に難しさを感じながら概念型探究の授業にトライしているのかについてまとめていけたらと思います。

前回のnoteでは、探究型学習や生徒主導学習で「学力」が低下する統計的なデータを示しました。詳細は以下のnoteにまとめてあります。

学校で目指している学力というものは、学校によっても定義は様々であると思うので、私の学校で目指している学力についても定義した上でこのnoteを読んでいただけたらと思います。

◎ 私たちの学校で考えている学力(私の解釈)

① 概念的理解

各教科における理解を深め、児童生徒がつながりを見出し新しい文脈へと学びを転移することができる。

② 学び方を学ぶ

学び方を学ぶことが児童生徒の教育の基本である、という信念

こちらが今回のnoteの目次になります。

Unit3のカリキュラム

【Central idea】

経済は社会を形作る

【重要概念】関連、原因、変化

【関連概念】経済、金融、政府、企業、家計、経済活動、公平、平等

【教科の枠を超えたテーマ】

この地球を共有する

【探究の流れ】

- 政府、企業、家計を一括りにした経済社会全体の動き

- 政府の政策、規制、介入の役割

- 経済成長が社会構造に与える影響

【ATL】

・リサーチスキル:メディアリテラシースキル

・思考スキル:転移スキル

【Learner Profile】

・考える人

探究型学習と概念型学習の違いとは?

「そもそも探究型学習と概念型学習の違いとは何か?」

概念型探究の実践(pg.10)によると、探究型学習においては、「問いを立て、それに答え、意味を構築する」というプロセスに生徒が積極的に関わり、これは「教師が(講義、個別指導、実演などを通して)」生徒に伝える」というアプローチが主軸となる直接的指導に見られるような受け身の学習とは異なると書かれています。

上の図の「指導と学習の連なり」において、「規定的なアプローチ」と「自由なアプローチ」という表現は、生徒が単元内の内容とデザインの構築にどの程度関われるのか、また教師が全体的にどの程度の枠組みを提供するのか、ということを示しています。ここで注意したいのは、自由なアプローチというのは「教師によるサポートがまったくない」ということを意味するのでは決してないということです。これには、ファシリテーターとしての教師の役割がしっかり組み込まれています。

一方で概念型学習とは、教科の中で、また教科を超えて転移することのできるアイデアを構築することを中心に学習が構成されている。

概念型探究とは?

さて、IBでは探究型学習でもなく、概念型学習でもなく、概念型探究のアプローチを行っております。では、具体的にどのように授業設計をしているのかをまとめていけたらと思います。以下の図が概念型探究のフェーズの図を表しています。こちらの図は、概念型探究の実践の書籍の図をもとに作成しています。

ユニット3の学習では、1学期のユニットの振り返りを生かして、探究型学習の要素をより調べるフェーズで取り入れること、整理するのフェーズでより個人の知識やスキル(概念的理解を支えるもの)を伸ばせるようにアプローチをしていけたらと考えています。

ここからは各フェーズごとにどのようにアプローチをしているのかをまとめていきます。

フェーズ1:導入する①

授業の導入は、経済のユニットの導入部分ということで最近新札に変わったことを話題に行いました。本物の新札の1万円札と旧札の1万円札を配って、実際に観察を行い、新札を見て、見えたもの(事実)、考えたこと(解釈)、疑問に思ったことを書き出してもらいました。

また、今年度は、5/6年生が複式学級であり、現6年生がミクロ経済を昨年度学習し、実際に修学旅行で日本銀行を訪れているので、今回のマクロ経済のユニットに入る前に、事実的な知識を共通理解するために、6年生に日本銀行について昨年度学んだことをシェアする時間を設けました。この新札は学習の中心になっていくと考えています。この新札に描かれている渋沢栄一は日本初の銀行を設立しただけでなく、様々な種類の会社設立にも携わった人物でもあるので、なぜ日本銀行を設立したのか等、今後のマクロ経済を理解するためのキーワードの種まきにもなりました。

フェーズ1:導入する②

マクロ経済の導入の前に、ミクロ経済の基本知識を理解する必要があるので、ミクロ経済の「家計」につなげるワークを行いました。このワークでは、5日間で3万円を予算に生活をする具体的な資金計画をエクセルを用いて、立ててもらいました。この辺りは高学年の家庭科の単元と融合した内容になります。この架空の設定に対してご家庭にフィードバックをもらう課題を出すと、返ってきたFBは「実際に実行したら。」というものでした。今、実行に向けて準備を始めています。

フェーズ2:方向づける

この頃、教室の中では実際に導入②で計画したものを実行したい気持ちになっていました。そこで、実際にお金の出所は「家計」になるので、「これから予算を相談する家計のお金はどこからきて、どこへいっているの?」という問いを投げかけました。最初は、上の図のように私の家計をモデルに、子どもたちに質問を投げかけてもらい、その質問に答えるようにして方向性を定めていきました。そして、子どもたちから出てきたキーワードである「銀行」について、子どもたちがどのような知識をすでに持っているのかを確認しました。子どもたちにとって「銀行=お金を預ける(保管の機能)、貸し出す場所」という特徴については知っており、なぜ銀行が存在するのかについては言語化できる人はいませんでした。「銀行=◯◯◯するためにある」ここがこのユニットの肝になってくると思いました。

フェーズ3:調べる

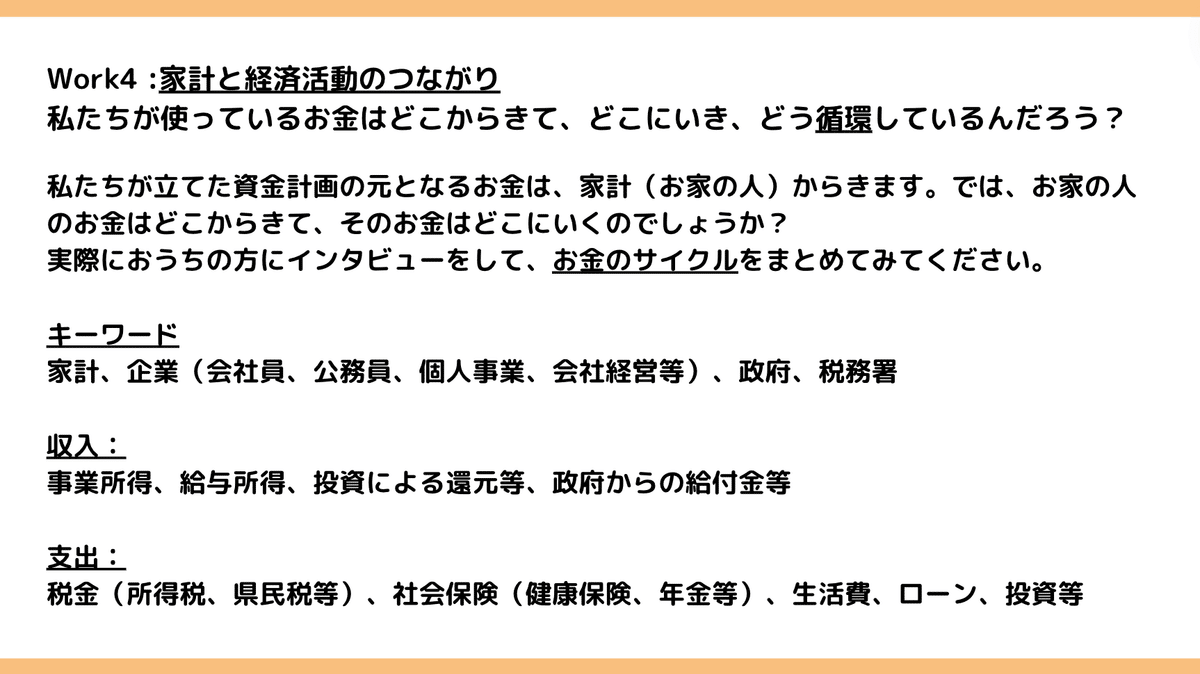

緑の本によると、この事例を調べるフェーズにおいて重要なのが、調べることそのものが目的ではなく、様々な事例を調べることにより、幅広い知識ベースがつくられ、これがユニットの後半の自分自身がつくりあげる理解を裏付ける基盤になることです。ここでは、ケーススタディのアプローチとして、「足場を組んだケーススタディ」を行いました。ここでいう、クラス全体で1つの事例を探究したのが、導入②の私の「家計」の事例になります。その中で、この単元に繋がる概念を確認したので、その概念につながる別の事例として、各家計にリサーチをしてきてもらいます。

さて、ここからはいよいよリサーチに入って行きます。方向づけるのフェーズでは、私の「家計」を1つの事例にインタビュー形式で掘り下げてもらいましたが、ここからは18人1人1人が家族にインタビューを通して、それぞれの家計において、お金がどこからきて、どこにいくのかを情報収集する課題を出しました。問いの出し方としては、リサーチする情報量が負荷にならないように「家計のお金はどこからくるのか?」次に「家計のお金はどこにいくのか?」という風に、半分ずつに分けてリサーチ課題を出しました。いわゆる教科書の事例ではなく、実際に各家庭を事例に用いることで、家計や各家庭のお金の大元にある企業や会社の多様な事例を扱うことを大事にしました。

この調べるフェーズでは、教員が事例を選ぶのではなく、子どもたち自身が各家庭でインタビューを行うことで、「問いを立て、それに答え、意味を構築する」というプロセスに生徒が積極的に関わ関わることができたという点では、探究的な学びの要素を含むことができた気がしました。

学校では、1人の事例ではなく、クラスメイトの他の事例とつなげる学習を行いました。3人で1つのグループをつくり、3つの家計の事例を1つにまとめる学習活動を設定する中で、様々な形態の家計について理解を広げる時間にしました。

フェーズ4:整理する

この整理するフェーズでは、ブランスフォードが「熟達者の知識は、重要な概念を中心につながり、整理されている」と語っているように、インタビューを通して見えてきた「経済の循環」を構成しているパーツの役割やつながりを思考を整理するツールやストラテジーを活用して整理していきます。今回は、「欠けているモノ」というグラフィックオーガナイザーを用いて整理していきます。手順は上の資料にまとめています。

土日に調べた情報をもとにLEGOブロックを用いて情報を整理していきます。

左側にあるものが、上から国、県、市町村というようにLEGOブロックの大きさで規模の大きさを表現し、黄色のブロックが税金を表していました。右側にあるのは、企業や家計を表しているようです。

このチームは、親会社と子会社の関係も表しているように見えました。様々な企業形態が出てきて、チームによって特色があり面白いです。

ここから思考を促す問いを用いて「もし◯◯◯がなかったら?」という問いを用いて、そのパーツの役割や、そのパーツが経済活動全体、他のパーツに与えている影響について言語化する中で、理解をつくりあげる(一般化に向けた)ワークにつながっていきます。

最終的には、それぞれの経済活動を構成するパーツの役割についてまとめ、LEGOを動かしながら経済の動きを動画で撮影しながら説明するワークを行いました。

子どもたちの探究は続いていきます。

いつも読んでいただきありがとうございます。