鎖国って嘘やったん?

① デジタルデータベース📸で江戸を検証

国立国会図書館デジタルデータベースで

無料で見れる

浮世絵に次ぐ浮世絵etc……

面白いったらありゃしない

今の若者が羨ましい

でも

法政大学名誉教授

田中優子さんが

鎖国って鎖国ってほんとに

呼んでいいの?

と公言なさるのと

巷の高校生が

「先生 鎖国 うそちゃいますか?

浮世絵 デジタルコレクション見ました?」

って学校で盾突くのとは

わけが違う

私も 学生時代

戦国時代に編纂された

雅な新古今和歌集

おかしいって先生に言って

黙っとれって言われた口やったから

でも

少年よ 大志を抱け

真相を知りたかないか?

デジタルコレクションは宝庫だ

② 日本初❣️水玉模様を身につけた伊達な男

最近 若い男の子に

「よっ 伊達男❣️」って言ったら

「それ なんすか?」って言われ

年を感じさせられ 撃沈⤵️したとこ

伊達(だて)メガネの「ダテ」

伊達に歳とってないetc.

格好だけでない

という意味で

使われる「伊達」の語源が

洒落男 伊達政宗

信長、秀吉、家康 3人の天下人と

同時代を生き

秀吉や家康からも一目置かれた

「独眼竜」= 奥州の覇者

縁起が悪いと言われた黒の戦装束に

軍を統一し

戦う前から勝つ

かの有名な三日月の兜

.....

必死な自分が悲しかった 🤓

漆黒を背景に月が浮かぶ...

どんなにか

戦場で敵を圧倒したことでしょうか

菊池寛 「形」が思い起こされるし

どうしても

ダース・ベーダーが頭にちらついてしゃあないが

ちょっとそれはスルー

しまして

日本で初めて水玉模様の服を着たの

誰だかご存知ですか

もちろん 誘導的に

この伊達男 政宗です

レディースでなくてメンズ ⁉️

水玉を用いて

夜空の星を表現🌟

水玉って星やってんね 笑笑

着物の柄とした

政宗を何度も処刑にしかけた豊臣秀吉も水玉

今度は

水玉=火山の噴火岩

政宗の南蛮風の羽織も披露⬇️

首周りにはフリルも付いていたそう

(上⬆️秀吉のも)

これが桃山ー江戸の衣装ですよ

おしゃれですね

豊臣秀吉の朝鮮出兵に御供した伊達政宗

1613 慶長遣欧使節派遣も

伊達政宗

スペイン メキシコ ローマへ

めちゃくちゃグローバルではないか

彼が生きたのが

1567ー1636

江戸時代が 1603-1868

政宗は江戸初期まで生きたことになる

年代 覚えといてくださいよ

③ 鎖国に「島🏝️」模様?

そして

鎖国 1639ー1854

でも

おかしいのが

島模様の流行

いまでいう縞模様は

フィリピンやインドネシア、インドから

輸入されたから 「島」模様

マドラスチェックなどのチェック柄も含め

鎖国中に流行しているのだ

呉服屋で売られてる着物も

中国「呉」の服 ですよ

常識は非常識である

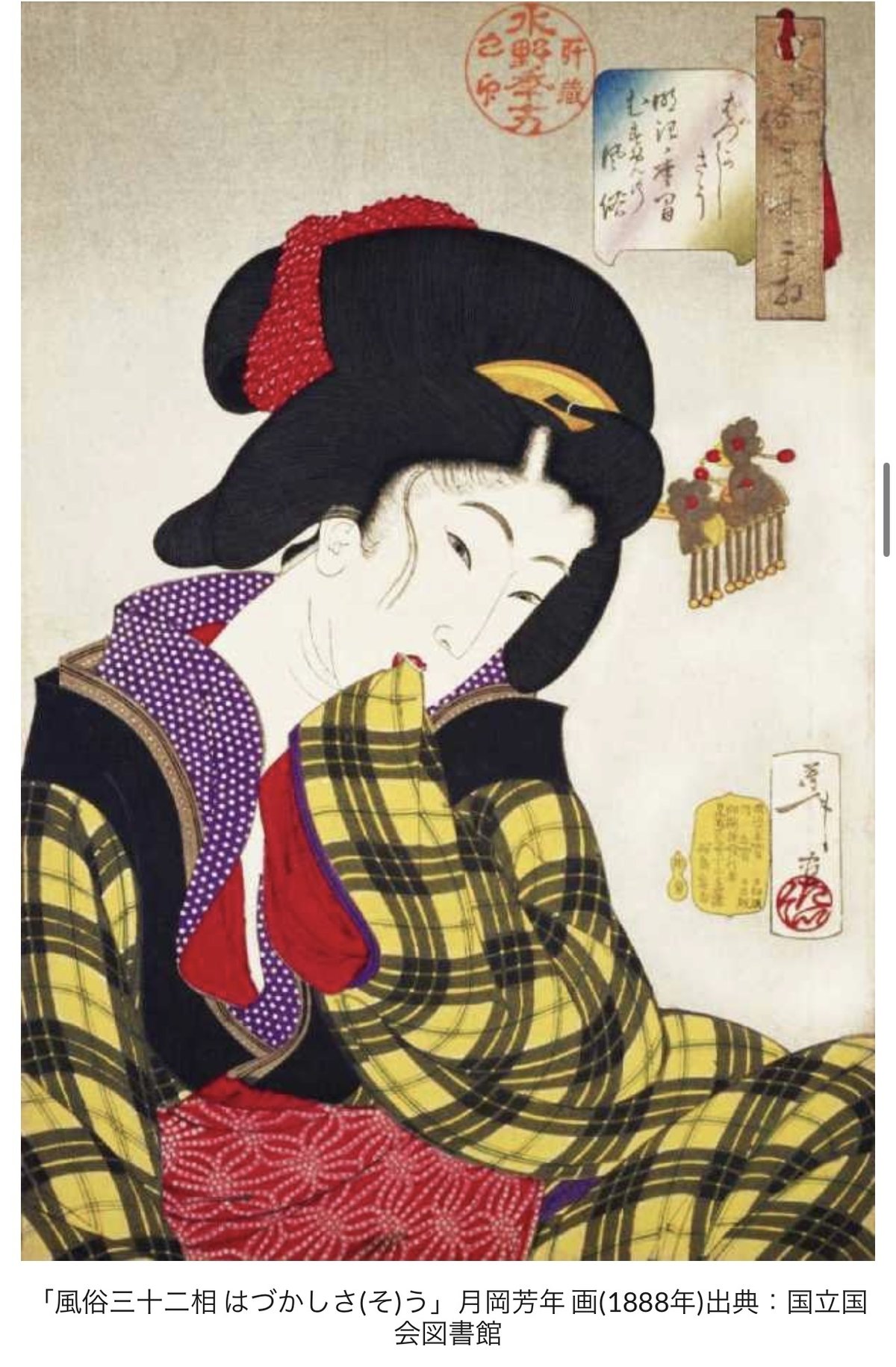

⬆️左は男

江戸ってほんとに男女の境界がルーズ

でも男女ともにおしゃれですね

戻ります💦

鎖国真っ只中の浮世絵画家⬆️

(1725-1770年)

鈴木春信 が

島=縞模様の着物を着る男女を描いてる

どう捉えたらいい?

国内外ゆるゆるに

いろんなもん

入ってきてる感あるんやけど⁉️

国を閉ざして (1603 鎖国開始)

もはや200年

なんでこれほど

バリエーションに富んだ縞=島模様が?

少しご覧ください

歌川国芳 国貞 豊国

月岡芳年...

④ グローバリゼーション🌏の中の江戸?

田中優子著

「グローバリゼーションの中の江戸」

このタイトルに絶叫しませんか

鎖国なのにグローバリゼーション?

江戸がグローバル?

鎖国中に「島模様」?

さらにおかしいのが

ガラス系

金魚鉢 ポッペン ワイン?グラスまで

浮世絵に描かれてるのは知ってたし

日本には飛鳥時代からガラスは

存在してたって歴史で学んだ

でも最近 ビゴーの風刺画見てて

明治初期には既に

みんなグラサン🕶️かけて

大流行

江戸時代の浮世絵には

既に眼鏡屋もあって

眼鏡かけてる人もいっぱい描かれてる (later ⬇️)

そして

その眼鏡屋で売られてるのは

眼鏡👓だけでなく

あらゆるレンズ系

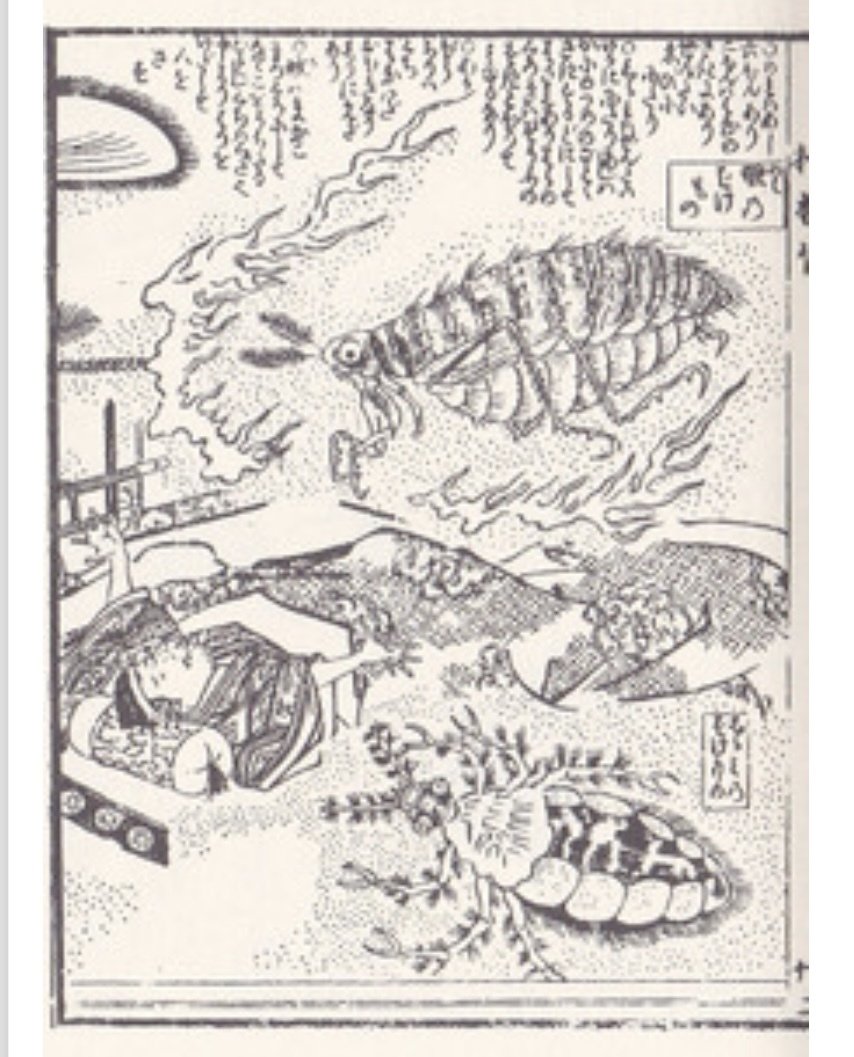

この絵 見てください

SFマンガ In 江戸

つまり……❓

つまり

顕微鏡まで

In 江戸

あるあるやん

これらのマンガ

下記

蘭学者 森島中良がオランダ人から聞いた話

紅毛雑話をベースにしたもの

めっちゃ グローバルーーー❓

でも 考えてみたら

1774 「解体新書」

杉田玄白らによって

顕微鏡 使って

書かれたの

1774

鎖国中ーーーーーーやん⁉️

解体新書 杉田玄白 前野良沢

って覚えたけど 鎖国中とまで

考えんかった

⑤ ガリレオの天体ロマン🔭と9歳少年の覗き🔭のロマン〜ルーズな江戸

調べてみると

望遠鏡も日本に

1613年に既に

インポートされている

1608年にオランダで望遠鏡が発明されるやいなや

ガリレオ・ガリレイ (1564-1642) は

すぐに 自前の望遠鏡を作り

ロマンを天体に求めた

んで

ガリレオとは違い

世乃介くん 9歳

は ロマンを女に求めた

三島由紀夫の「午後の曳航」の

息子ー母親 覗きに

驚いてる場合じゃないか

子どもの覗き already in 江戸

in

1682 井原西鶴『好色一代男』

「世乃介、四阿屋の、棟にさし懸り、

亭の遠眼鏡を取持て、かの女を偸間に見やりて、わけなき事どもを、見とがめ、ゐるこそおかし」

いつの世も変わらんねぇ

日本初の覗きかしら?

1682で

望遠鏡 子どもが遊びに持って出れた

ってこと?

めちゃくちゃ世俗的になってるっていうこと

高価なもんの持ち出し

普通 お父ちゃんお母ちゃん

許してくれんけんねえ

こんなんもあった

葛飾北斎による⬇️

次の絵が1800年

既に

めっちゃ世俗すぎての 北斎による風刺画

⑥ 眼鏡👓に見る夢見🥽の浮世

イギリス東インド会社が

通商許可を得るため

家康に接見

望遠鏡を献上したことから 最初は

幕府の要職者を中心に

そして

国産化→大量生産が可能となり

徐々に一般の人々にも流通

し始めたそうだ

望遠鏡🔭

顕微鏡🔬

そして

下の絵 とくとご覧あれ

みんな眼鏡👓かけてます

江戸は 眼鏡👓大流行

明治は サングラス🕶 大流行

奉公人たちがガーガー

眼鏡👓かけて寝ています

各々 楽しい夢を見てくれてるようで

アップがこれ⬇️

ある者は富士🗻登山

また

ある者は相撲見物

眼鏡🥸かけて

みんな夢見💕心地で

誰も休みをくれと言わなくなったそうです

だって富士山行ったとこ

相撲見たとこですやん

というコメディ

江戸の想像力恐るべし

考えてみたら

浮世絵=浮絵

レンズを覗いてこその

大道からくり=

浮絵=眼鏡絵

子どもが楽しそうにレンズを覗いていますよ

後ろには遠近法をいかした

西洋の街並みが広がっています

よく見てください

洋装=スカート履いてます

この遠近=浮絵が

こう⬇️なってく

⑦ 鎖国の開放性?TSUTAYA様❤️ありがとう

鎖国 〜1854

江戸時代〜1868

この鉄道の絵は 1875

この絵は何年か不明

だが

1867年大政奉還により

15代将軍徳川慶喜が

政権を朝廷へ返上したんだよねぇ

坂本龍馬とか

歩いて

日本全国行脚してたよね

その8年後がこれ⬆️???

1868-9

まだ戊辰戦争やってたんだよね?

白虎隊の悲しい集団自決があったり

その6ー7年後これ?

もうわからない

上記は

田中優子著

「グローバリゼーションの中の江戸」を

底本として

国立国会図書館

東京大学

早稲田大学などの

デジタルコレクションアーカイブからの

情報である

最後はもちろん

田中先生の次の言葉で締めましょう

江戸幕府に「国を鎖す」意志を感じることは、難しいのです。北斎の絵にあったように、この時代から、庶民は日本の歴史上初めて、江戸へ移動する外国人たちと接触することになったのです。江戸で蘭学が盛んになったのも、日本人の学者たちと、オランダ東インド会社船に乗船してくるさまざまのヨーロッパ人医師たちとの、江戸での接触の結果でした

最近では

北斎とシーボルトが日本で会ってたのこと

わかったしね⬇️ (別稿参照)

江戸って

こうやって見てきたら

いろんな意味で開放的で

境界がルーズなんです

男⇄女

日本⇄外国

現実⇄夢

鎖国?

国を鎖してた?

閉鎖的な江戸?

アーカイブは逆を

指示しているような気がします

閉鎖性よりも開放性 ❗️❗️❗️

ゆっるゆるなお江戸〜❤️

これが私がデータベースから得た

江戸のイメージ

小中高校 授業における

デジタルデータベースの活用

希望します❣️

さて

鎖国 どうやって教えましょうか⁉️

田中優子先生の著書を読んでいると

生きてて良かったって思えました❣️

上記書 おすすめです

そして 最後に❤️

まさに last but not the least

上記で紹介したような

多くのデジタルデータベースが

今 国会図書館にあるのは❓❓❓

もっちろん 誰のおかげ?

今年の大河ドラマ

「べらぼう」の

版元=蔦屋重三郎(蔦重)=TSUTAYA

さまの先見の明のおかげです😂

田沼意次の自由な経済政策で花開いた

町人文化で浮世絵師たちを世に紹介し

松平定信の寛政の改革で

お上に絞められながらも

信念を貫き通した彼がいたからこそ❣️

desu🤗

以下 関連稿も❤️

また よろしぅに💕