ピカソから学ぶ、良い真似について

凡人は模倣し天才は盗む

ピカソの有名な言葉で、スティーブ・ジョブズも影響を受けたと言われています。

この言葉を解釈すると、

・表面的な模倣をするな

・自分で考え、本質まで分析した上で模倣をする

といった感じでしょうか。

何もまねしたくないなんて言っている人間は、何も作れない

こちらは、サルバドール・ダリの言葉です。

ピカソ、ダリの言葉から、アーティストは真似から偉大な作品を生み出していることがわかります。

具体的な作品をもとに整理していきたいと思います。

ビジネスにも、このアーティストの良い真似をする視点は活かせるはず。

ピカソはどんな真似をしたのか?

さて、ピカソはどんな真似をしていたのでしょうか。

キュビズムの代表作「アヴィニョンの娘たち」を例にみていきましょう。

この作品、一度は見たことあるのではないでしょうか。作品の説明は省きます。

「アヴィニョンの娘たち」は複数の参照元があるようです。

①尊敬するエル・グレコ《第五の封印の扉》から真似る

こちらは尊敬していたエル・グレコの作品。

構図は、この作品からヒントを得ていたのではないかと言われています。

ピカソはエル・グレコ「第5の封印」のどこからインスピレーションを受けたのだろうか?エル・グレコの作品をよく見ると、中央左側で黄色い布を背景とした数人の殉教者の立ち並ぶ姿が見られるが、この部分が構図的にもピカソ「アヴィニョンの娘たち」に相通ずる

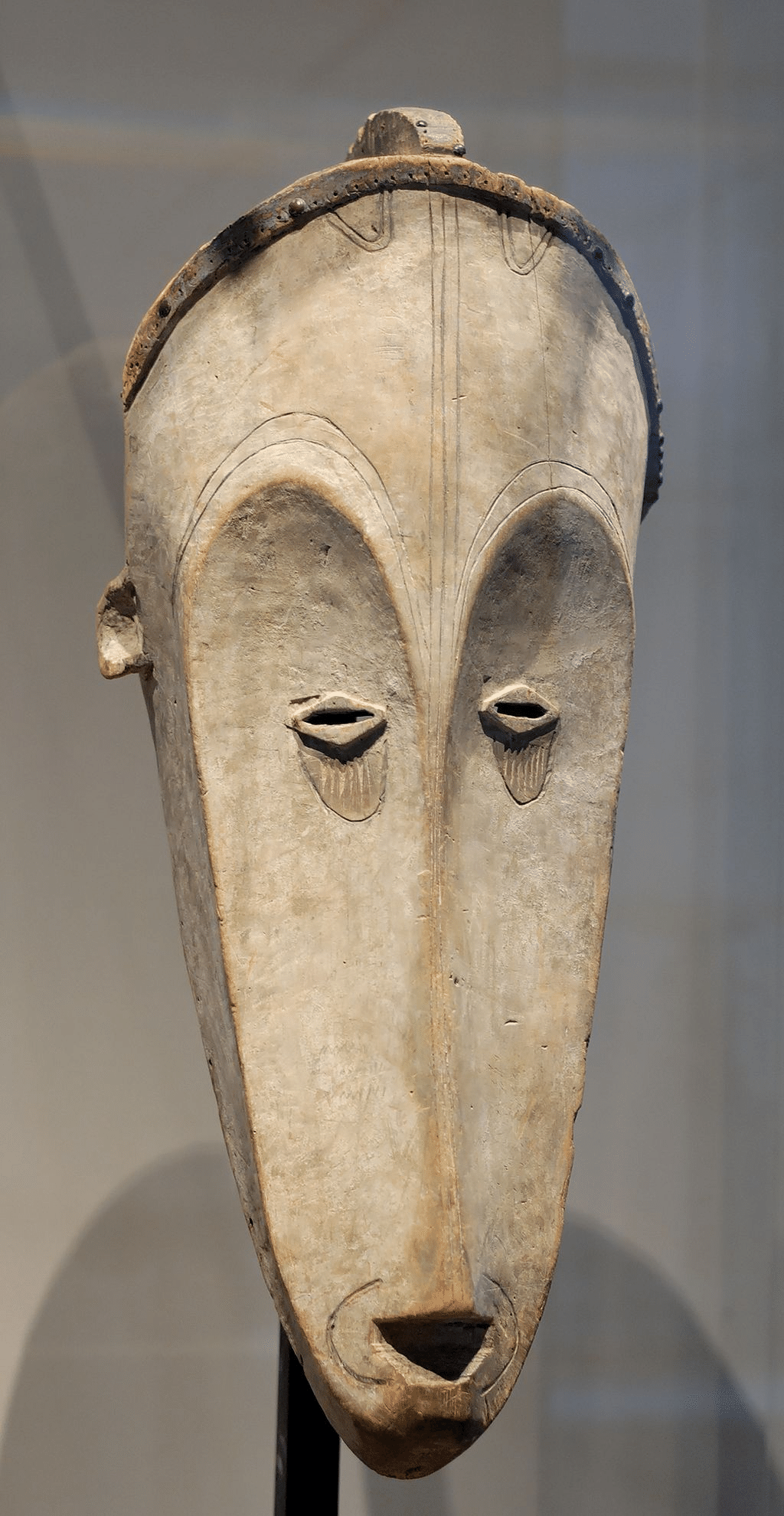

②アフリカ美術から真似る

また、アヴィニョンの娘たちに登場する女性の表現はアフリカ美術から影響を受けていたようです。

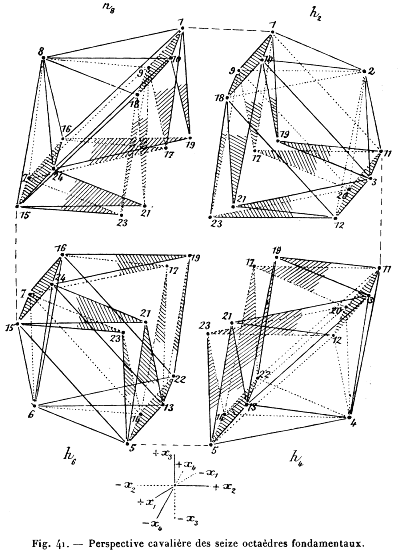

③ジュフレの『四次元の幾何学に関する初等論』から真似る

最後に、キュビズムの独特の表現は「幾何学」からヒントを得たようです。

アヴィニョンの娘たちが生まれる過程で、複数の参照元からインスピレーションを得て作品が生み出されていることがわかります。

よく言われることですが、ゼロからアイデアをひらめいて作っているわけではない。

ピカソのアビニョンの娘たちの参照元を読み解くと、表面的な真似(パクり)と、良い真似との違いを考えるヒントが得られます。

良い真似は、この2つの条件を満たすこと

①複数の参照元から真似る

②遠いところから真似る

(アフリカ美術や幾何学など)

一方でパクリは、

特定の参照元から表面だけ真似る

ビジネスでは、表面的に競合の施策だけを真似ても、単なるパクりなので、差別化もできなければ持続的な成長にはつながらないのと一緒ですね。

もう一つ、自分の軸を持って真似る

もう一つ重要なのが、真似をする時に自分の軸があることだなと最近考えています。

自分の意志とか、強いこだわりがないと、表面的な模倣になってしまいやすい。

ビジネスだと、ビジョンや理念などといった要素が近いでしょうか。

夏目漱石の「模倣と独立」に書かれている言葉が、表面的な模倣と、自分で考えることについての違いを言い当てています。

いくらオリヂナルの人でもイミテーションの分子を何処かに持っている。イミテーションの側に立って考えると、これはどういう人がイミテーターかというと、要するにイミテーターというものは人の真似をする。それだから自分に標準はない。あるいはあっても標準を立て通すだけの強い猛烈な勇気を欠いているか、どっちかなのである。しかしながらインデペンデントの側の方は、自分に一種の目安がある。

夏目漱石は、イミテーション(模倣)とオリジナル(独立)を対比して、自分に目安や貫き通す勇気もなく、表面を模倣するだけではダメだと言っています。

ピカソの場合は、現実を綺麗に写した絵画ではなく、全く新しい絵画の可能性をきり開こうといった意志をもってキュビズムを創り出していた(はず)

ここまでの話をまとめると、

良い模倣をするためには、自分の軸を持てているか?と向き合う必要ありということです。

良い真似とは何か?

まとめます。

良い真似3つの条件

①複数の参照元から真似る

②遠いところから真似る

③自分の軸を持って真似る

この3つの条件をもって真似ることができると、パクリではない「良い模倣」ができるのではないかと考えています。

模倣する対象や組み合わせ方を工夫することで、面白いアイデアをつくることにも役立つはず。

Twitterで先日につぶやいたこと。

アイデアに困ったら、この3つの「●●ージュ」呪文を唱えれば解決します

— 黒澤 友貴 (@KurosawaTomoki) July 30, 2021

①オマージュ(尊敬する対象がもっている要素を組み合わせる)

②マリアージュ(相性が良い要素同士を組み合わせる)

③コラージュ(異なる複数要素を組み合わせる)

こういった、アーティストの思考や生き方から学ぶ取り組みとしてアーティストトレースを実験的に行っていたりします!With臼井 隆志さん

ご興味ある方は、ぜひご一緒できたら嬉しいです!

過去のアーティストトレースの記事はこちらのマガジンにまとめています。

以上、最後まで読んでくださりありがとうございました!

アーティストから学ぶ思考シリーズは、発信頻度を高めていきたいと思います!