障害児には療育が必要で保育は必要ないのか?

障害を持つ子どもたちは、重ければ重い程専門の事業所等へ通われていると思います。

自閉傾向が強かったり、知的に重度だったり情緒不安が強かったりすると、健常児集団では、正直子どもも大人もきつかったりするので、やはり環境や大人の人数や必要な配慮が必要です。

なぜ必要かというと、療育的指導とか何のかんのではなく、「自分らしく安心して生活ができる」からです。

この子どもも親も「安心して生活ができる」これが、基盤としての最低限必要なことです。

この基盤がなければ、伸びようとする子どもたちも伸びることが出来ない状況を作ってしまいます。

この状況があっての療育の効果が発揮されるというものです。

で、障害のある子どもに対しての療育(今は、発達支援という)は必要でしょう。いろいろな凸凹があるので、子ども自分だけの力では伸びるための踏ん張りがどうしてもきかない。

その踏ん張りを助けてあげる必要があります。

っていう療育の必要性があるっていう前提で本題に入ります。

では、障害児には「療育」こそが必要で「保育」は必要ないのかってことです。

以前の記事でも使用したスライドを今回も使います。

詳しい説明は上の記事を読んでください。

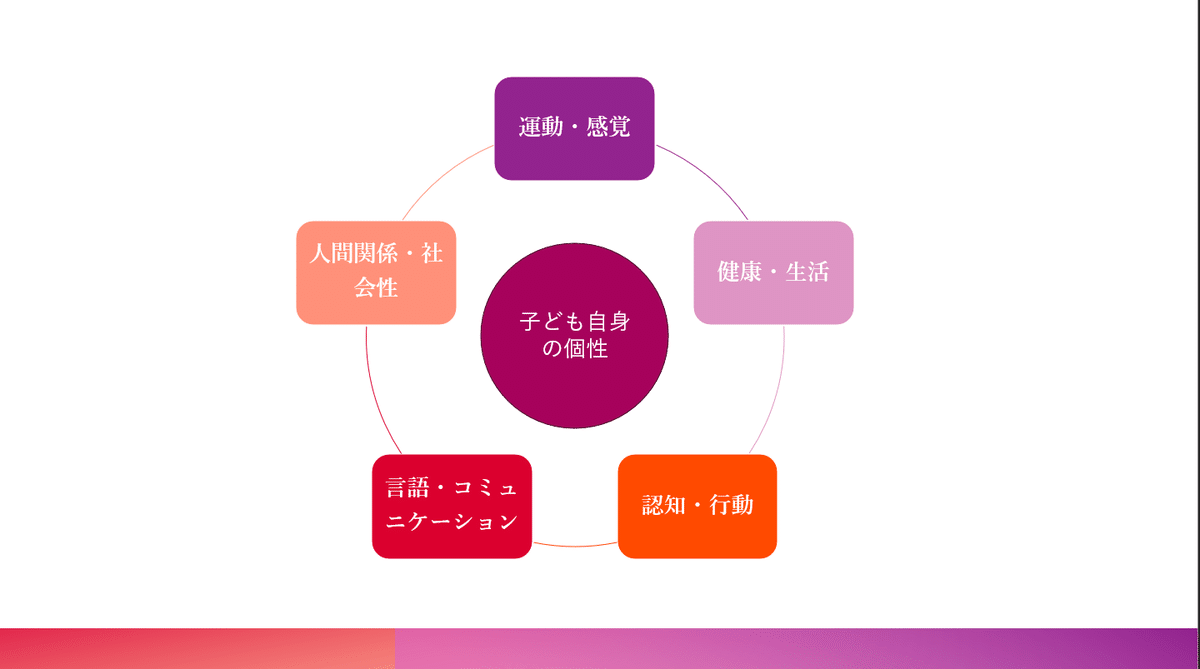

スライドの5領域の部分の凸凹が、発達しにくくしている原因です。

なので、療育というはその凸凹の凹の部分に対して手だてを講じるわけです。

でも、実はそれだけではダメなんです。

言葉を出すために、絵カードや口の訓練として舌の動きを改善したり唇の動きを出すためにバンゲード法だけでしていても、言葉は出ません。

何故か?

それは、楽しかったことを伝えたいという”気持ち”が育っていないから。

”楽しい”と思っても伝えたいと思う”人”がいないから。など

そこに、その子ども自身が「伝える」という手段を使おうとしなければ言葉は出ません。

では、そんな思いはどこからやってくるのか?

それは、間違いなく豊かな生活でしょう。

豊かな生活を送るという事は、図のスライドの真ん中になる子ども自身を伸ばすことだからです。

中心のその子自身が大きくなろう!大きくなろう!!ってしないと、ダメなんです。

子ども集団での生活。

それは、保育です。

この大切な保育があってこその専門的な療育なのです。

この二つは切っても切り離せません。

どちらも大切なのですが、何故か療育の方を重要視してしまいがちです。

確かに、特別なスキルが必要ですが。

保育もめちゃめちゃ難しいスキルなんですよ。

私のつたない記事を読んでくださっている保護者の皆さん。支援者の皆さん。

毎日生きる、生活=保育が土台となっていることを再認識してほしい。

専門的知識がない、保護者の皆さんがイライラすることも多いかもしれませんが、「でも可愛いね」とか、「いっぱいご飯食べてほしいな」とか当たり前の生活が保障されないとダメなんです。

何故か、というと「子ども」だからです。

私は、保育が療育だし、療育は保育なのです。

目で見えない物もたくさんあります。

耳で聞こえない物もたくさんあります。

感じることでしか理解できない部分もあります。

でも、そんな世界で今でも子どもたちと一緒に笑って泣いて、怒り合える毎日が楽しくてしょうがないです。