神代文字に浪漫を

先日、群馬県の三夜沢「赤城神社」に行ってきました。

目的は「神代文字」と呼ばれる石碑を見に行くためです。

神代文字と称されるものには、神話や古史古伝に深く結びつき神代に使用された文字であると主張されているものと、後代になって神代文字の一種とみなされるようになったものとがある。

主に神社の御神体や石碑や施設に記載されたり[1]、神事などに使われており、一部の神社では符、札、お守りなどに使用するほか、神社に奉納される事もあった。また、機密文書や武術の伝書のほか、忍者など一部の集団で秘密の漏洩を防ぐために暗号として使用されたという。江戸時代の藩札の中には、偽造防止のため意図的に神代文字を使用したものもある。

鎌倉時代のころから朝廷の学者によって研究されたほか、江戸時代にも多くの学者に研究されたが、近代以降は現存する神代文字は古代文字ではなく、漢字渡来以前の日本に固有の文字はなかったとする説が一般的である。その一方で、神代文字存在説は古史古伝や古神道の関係者を中心に現在も支持されている。

明治のころまでは、単に「古い時代にあった(未知の)文字」という意味で「古代文字」と呼ばれるものもあり、遺跡や古墳、山中で発見された文字様のものがそう呼ばれた。この例としては、筑後国で発見され、平田篤胤の著書で有名になった筑紫文字、北海道で発見されたと主張されたアイノ文字等がある。

所々、雪が残った境内には御神木がズラリと立ち並びヒンヤリとした空気が漂ってました。

神代文字(じんだいもじ、かみよもじ)は漢字伝来以前の日本で使用されたとする文字の総称。江戸時代から議論の対象となったが、現代ではいずれも後世の創作とされ、実際に古代に使用された文字とされるものは発見されていない。

上記のように神代文字は「後世の創作」だとする否定派の意見が多いように見受けられますが、私は肯定する側にいたいですね。「何をもって肯定派とするの?」と聞かれればその道の専門家ではないので口ごもってしまいますが、ズバリどうよ?って問われたら「浪漫があるからだ!」ですな。古代、漢字の渡来以前に使用されてた!って証拠が出てきたら歴史が覆るんですよ?スゲ〜ことですよね?

散歩友達と良く議論する内容の中でも「歴史の改ざん」についてはお互いの意見は合致します。その時代々々によって国を治めた権力者たちは自分たちの都合のいいように歴史を塗り替えて来たんだろうと。神代文字もその「歴史の改ざん」に巻き込まれたのではないか?と。(浅い知識で突っ込みどころ満載でしょうが専門家の方、大目にめてくださいね)

画像ではほぼ判別不能だと思いますが、今回の目的の神代文字が刻まれた石碑です。色々な角度で撮影を試みましたがこの画像が私の精一杯です。<m(__)m>

刻まれた文字はハングル文字に似てるような。

阿比留文字で刻まれた神代文字は「マナヒトコロノナレルユエヨシ」と読むみたいです。

この石碑を探すのにかなり時間がかかってしまいました。「えっ?こんなところにあったのぉ!?」って。まさに灯台下暗し。神社に向かう目的は人それぞれなんで私以外はほぼ素通りでしたし。場所はあえて言いませんので探してみてくださいね。灯台下暗しですよ~!??

前橋市指定文化財

神代文字の碑(じんだいもじ)

一般に日本民族は漢字が伝わる以前は、文字というものを知らなかったとされているが、伝説ではそれ以前に神代文字と呼ばれるものがあったといわれ、現在はっきりしているものだけでも数種類にもなります。この碑文は復古神道を体系づけ実践化し、又「神字日文伝」(かむなひふみ)の著作者で神代文字肯定者の一人でもある江戸時代の国学者平田篤胤(ひらたあつたね)の養子鐵胤(かねたね)が、上部の神文については、鐵胤の子延胤(のぶたね)が撰文し、書は篤胤の門人権田直助(ごんだなおすけ)によるものです。神文については、対馬国「阿比留家」(あびるけ)に伝わる神代文字(阿比留文字)で書かれ、復古神道の遺物として重要なもので明治3年3月に建てられました。

平成十一年三月

前橋市教育委員会

石碑を探していたら御神水が!「このお水は神域からの尊い湧水です。 水道水のように減菌消毒などはしてありません。」という看板があるが、あちこち探し回ってかなり喉が渇いていたので有り難くゴクゴク飲まさせていただきました。非常に美味ぁ~いっ!!!ご近所の方だろうか?次々と御神水を汲み来る方が絶えません。……そうですよね!だって美味しいんだもん!!

※自己責任で飲んでね

漢字は何て読むんだろう?? ↓ ↓ ↓

灑水器?しゃすいき?

定義

灑水に用いる香水を入れた器。

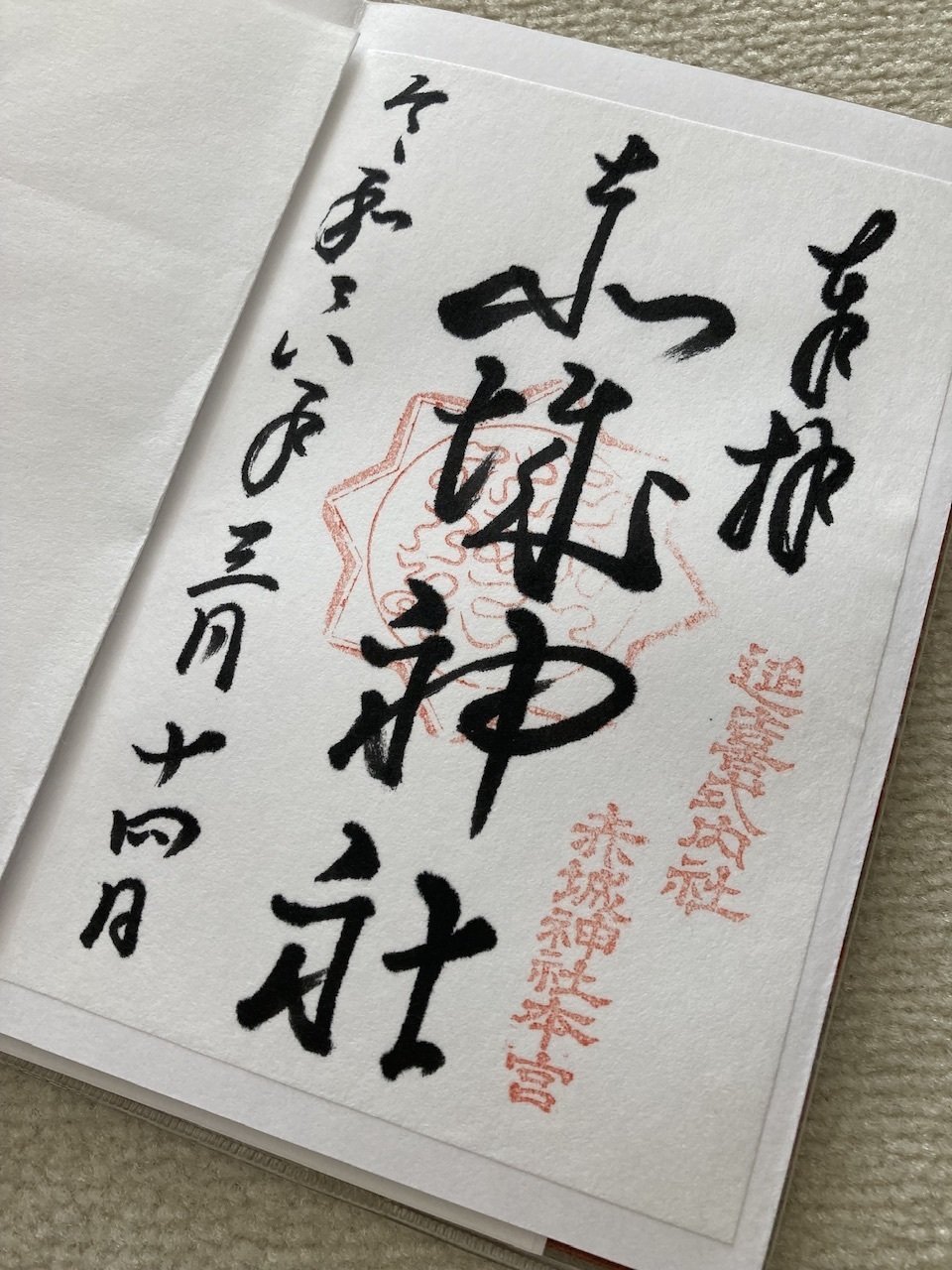

気持ちながらのお賽銭を入れてお祈りした後、妻の趣味である御朱印帳に「御朱印」を書いてもらう為、社務所に向かいました。

残念ながら「書き置き」にて初穂料500円となっており神職の方にお声掛けして日付を書いていただきました。

次の古代文字探しはどこにしようかな?

決まったらまた報告しますね!

最後まで読んでいただきありがとうございました♪

いいなと思ったら応援しよう!