変わりゆく世界秩序③-01ガザ🇵🇸ジェノサイド💀の真相[欧米メディアの歪み]

変わりゆく世界秩序③-01ガザ🇵🇸ジェノサイド💀の真相[欧米メディアの歪み]

岡真理先生が、イスラエル🇮🇱のガザ侵攻🇵🇸以来、日本のメディアが

『カバーリングイスラム』という、中東やイスラーム世界で起きる出来事を

「報道することを通じて、むしろ積極的にその内実や本質を聞い隠してしまう」

と言う手法を使っていると指摘されていますが、

『カバーリングイスラム』と言う手口は、一体何なのか?

見ていきたいと思います。

『カバーリングイスラム』とは?

『カバーリングイスラム』。

カバーには「報道」という意味と、「隠蔽する」という意味があります。

中東やイスラーム世界で起きる出来事を「報道することを通じて、

むしろ積極的にその内実や本質を聞い隠してしまう」と言う

欧米🇺🇸🇪🇺や日本🇯🇵のメディアがよく使う手法です。

エドワード・サイード🇵🇸という比較文学者が、既に1981年の時点で

描いていた名著「イスラム報道」を通して、

欧米🇺🇸🇪🇺🇯🇵メディアの「欺瞞と手口」を見ていきます。

🇯🇵マスコミ📺の「レッテル貼り」によって

「別人のように得体の知らない不安や恐怖を感じる危険な存在」と描かれたり

🇯🇵政府や🇯🇵行政や🇯🇵企業が都合の良い「イメージ像」を作り上げ

差別やヘイトを自己正当化する「解釈の社会集団化」は

割と、日本社会🇯🇵のアチコチで見られます。

特に、行政や知識人と🇯🇵マスコミ📺がグルになって

・不登校児や引きこもりのイメージ悪化

・イジメ被害者のイメージ悪化や隠蔽工作や捏造

・発達障害児のイメージ悪化

など、実態とかけ離れた「イメージ像」が描かれて

「解釈の社会集団化」をしている例も見受けられます。

また、最近では、🇵🇸ガザ虐殺💀を止めようとする国々や勢力を

「イスラム過激派テロ集団ヒズボラ💣」

「テロ支援国家💣の危険なイラン🇮🇷」

「独裁的なプーチン大統領率いるロシア🇷🇺」

などのように描いて、矛盾を露呈しています。

今回は、エドワード・サイードの「イスラム報道📕」を通して、

どのように「マスコミによってステレオタイプが作られていくか?」

を見ていきます。

イスラム報道 | サイード | ステレオタイプから脱却して他者と向き合う方法

ステレオタイプの暴力に飲み込まれない方法

本日紹介するのはこちら

「イスラム報道」です。

この本は異文化に対するイメージが

メディアを通じてどのように作られるのか?

を解き明かした名著なんです。

ネット空間だけじゃなくて外国人労働者の方など

異なる文化に暮らす人との繋がりは、

これからさらに増えてくると思うんですけど、

そんな時にこの本は思考の道標となってくれると思うんです

本書の3つのまとめを確認していきましょう。

1つ目は西洋はロマン的感能的な東洋を礼賛する

様々なコンテンツを作り出してきたけど、

背景には東洋と西洋の間には「本質的な違いがある」

という見方が反映されてるということです。

2つ目はイラン革命、アメリカ大使館選挙事件をきっかけに

大量の番組が放送されて、極度に一般化された

イスラムのイメージが、さらに強固になっていったことです。

そして3つ目は異なる文化に暮らす人を、

解釈が容易な単一の存在としてではなく、

自分たちと同じように日々を生きている人々と意識することが、

対話の可能性を残して、暴力の連鎖に至らない方法の1つかもしれない

ということです。

この本の作者は「エドワード・サイード」という

パレスチナの比較文学者で、パレスチナ問題に長年関わってきました。

著作も多いので、気になった方は、是非手に取ってみてください。

またピアニストとしても有名で、イスラエルとアラブ双方から音楽家を集めた

オーケストラの創設にも関わっているんです。

彼の名前は「オリエンタリズム」という本によって

大きく知られるようになりました。詳細は後ほど紹介するんですけど、

20世紀を代表する著作の1つで、幅広い分野に多大な影響を与えたんです。

それでは本書📕を少しずつ読み進めていきましょう。

この本のテーマの1つは

「異なる文化に暮らす人々に対して抱くイメージはどのように作られるのか?」

というものです。

例えばこちらの写真にあるようなイスラム世界に暮らす人々に対して、

みんなはどんなイメージを思い浮かべますか?

実は共通したイメージを持つ人が多いのではないでしょうか?

この本では、そうしたイメージは、報道機関が新聞やテレビなどの

メディアを通じて、作り出していることが明らかにされています。

つまり、アメリカ🇺🇸であればCBSなどの大手放送会社📺や

ニューヨーク・タイムズなどの新聞紙📰といったマスメディアが

イスラムのステレオタイプのイメージを作り出しているということなんです。

作り出されるのは「イスラムの否定的なイメージ」になります。

例えば、

「銃を持っている顎髭を生やしている」

あるいは「猪突猛進する狂信的なテロリスト💣」

といったようなものです。

先ほどみんなに聞いた時のイメージと

近しいものがあるのではないでしょうか?

この本はイスラムに限らずステレオタイプや極論が

突きつけてくる暴力に、飲み込まれないようにすることの大切さと

そのヒントを伝えてくれていると思うんです。

本書📕の時代背景の紹介

詳細に入る前に、まずは本書のテーマに深く関わる

当時の時代背景を確認したいと思います。

歴史が苦手な方も是非聞いていただけたらと思います。

元々イラン🇮🇷では、第一次世界大戦前に石油が見つかっていたんですけど、

イランの民族主義者モサデク🇮🇷は、イギリス🇬🇧の石油会社の

国有化を行って、🇮🇷大衆からの大きな支持を受けて

選挙で圧勝したんです。

ところがCIA🇺🇸と合衆国🇺🇸の策略によってクーデター💣が勃発。

モサデク🇮🇷は逮捕👮されました。

そして皇帝モハンマド・レザー🇮🇷は、

アメリカからの支持の見返りとして

石油の利権を英米🇬🇧🇺🇸などに譲渡💰したんです。

イラン🇮🇷の人々にとって、

これは大きな裏切り行為だと見なされました。

ここで登場するのがホメイニ師🇮🇷です。

反体制派の指導者のホメイニ🇮🇷を中傷する記事が

きっかけで暴動が発生。皇帝🇮🇷は国外に退去しました。

これがイスラム教を原動力とした「民主主義革命」

「イラン革命🇮🇷」なんです。

アメリカ🇺🇸がお前立てしていた体制が崩れたので、

イラン🇮🇷はアメリカ🇺🇸からは敵視されれる存在になりました。

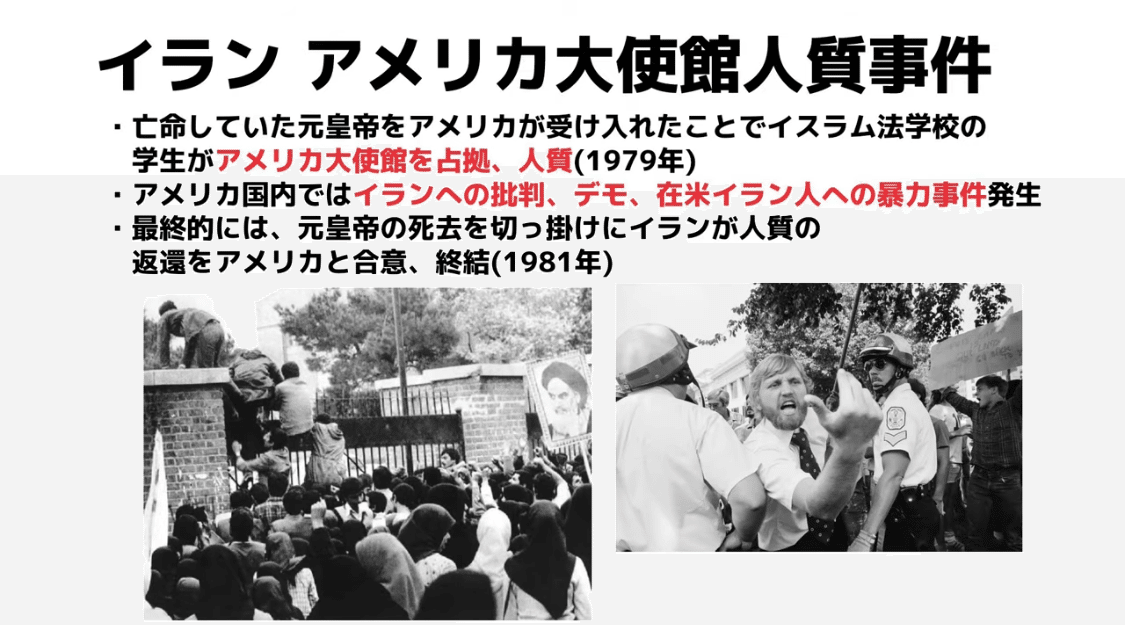

そしてこの後に発生したのが、アメリカ大使館人質事件🇺🇸です。

これは亡命していた🇮🇷元皇帝を、アメリカ🇺🇸が受け入れたことで、

イスラム法学校の学生🇮🇷がアメリカ大使館🇺🇸を

占拠して大使館員を人質にとった事件です。

アメリカ国内🇺🇸ではイラン🇮🇷への批判やデモ、

在米イラン人🇮🇷への暴力事件が発生しました。

最終的には🇮🇷元皇帝の死をきっかけにして、

イラン🇮🇷が人質の交換をアメリカと合意して終結しました。

そして、🇺🇸人質事件が発生してから、

アメリカ国内🇺🇸では大量の特別番組📺が放送されたんです。

ABC🇺🇸の公式チャンネルが当時の映像を動画化📺してるんで、

興味がある方は是非YouTubeで見てみてください。

全く別の国🇮🇷のことを書いてるような🇺🇸🇫🇷報道

サイード🇵🇸はここで非常に興味深いことを言うんです。

🇺🇸人質事件を描いた新聞をアメリカ🇺🇸とフランス🇫🇷で比較すると、

全く別の国🇮🇷のことを書いてるようだ、と。

これはどういうことかと言うと、

アメリカ🇺🇸のマスコミは宗教的、原理主義的で過激、

という極端に一般化されたイスラムに則った

断定的な報道を行ったのに対して、

フランス🇫🇷の新聞ル・モンドは、複雑な🇮🇷政治や🇮🇷社会や🇮🇷歴史を

総合してイラン🇮🇷の状況を正確に位置づけようとして

無理にはっきりした判断は下さなかったんです。

このため2つのメディア🇺🇸🇫🇷が伝えるイラン🇮🇷像が、

大きく異なるものになったんです。

次に、アメリカ🇺🇸のマスコミ📺が伝える

そうした「一般化されたイスラムが、どのように生み出されたのか?」

を知るために、サイードの著書「オリエンタリズム」

を紐解いてみたいと思います。

ドラクロアの絵画、

ノーベル文学賞を受賞したナイポールの作品、

映画ポカホンタスなど、

西洋においては、長年ロマン的、感能的な東洋を

褒めたえるような作品が作られてきました。

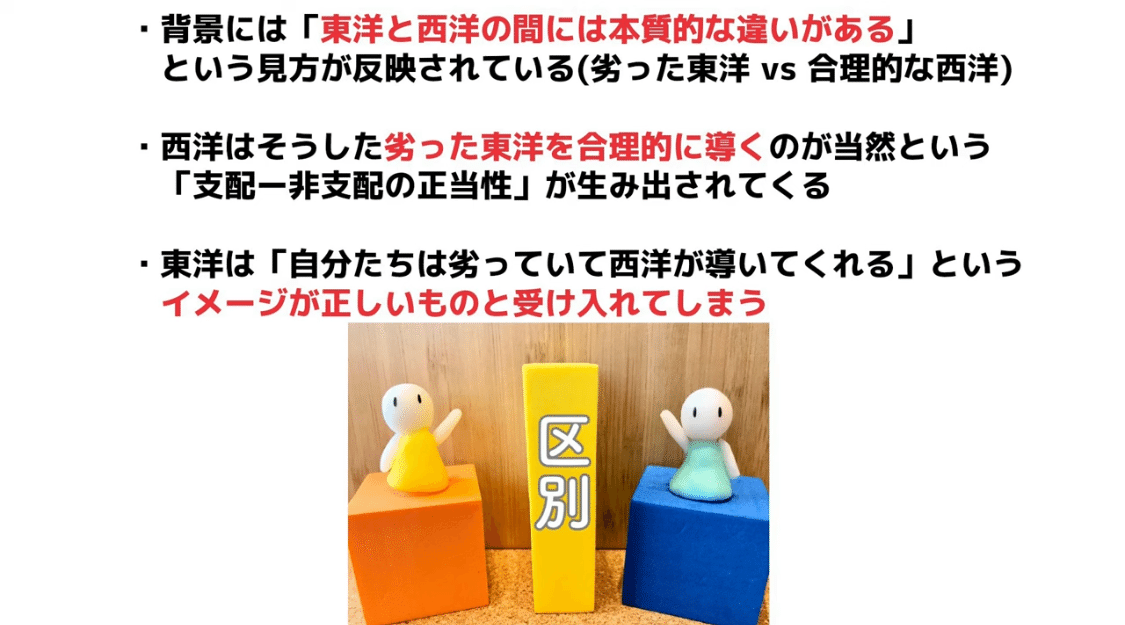

こうした作品には、東洋と西洋との間には、

「質的な違いがある」という見方が

具体的には「劣った東洋」と「合理的な西洋」という

見方が忍び込んでいるとサイードは考えました。

そして西洋は「劣った東洋を合理的に導くのが当然」

という「支配-非支配の正当性」が生み出されてくると。

また「自分たちは劣っていて西洋が導いてくれる」という

見方を長い間受け取り続けることで、

そうしたイメージが正しいものなんだと

「東洋が受け入れるようになる」と考えました。

ここでアメリカ🇺🇸とヨーロッパ🇪🇺のイスラム体験を比較してみると、

アメリカ🇺🇸はヨーロッパ🇪🇺と違って、

イスラム地域からは地理的に遠くて文化の接触も少ないことが分かります。

トム・ソーヤの冒険のマーク・トウェイン🇺🇸や

白鯨のハーマン・メルビル🇺🇸のように

イスラム地域の旅行者のような限られた人たちがいたくらいでした。

その結果、アメリカ🇺🇸のイスラムに対するイメージは

ヨーロッパ🇪🇺以上に「抽象的で受け売りのもの」になって

「得体の知らない存在🇮🇷」として「不安や恐怖を感じるように」

なっていったんです。

このことは現地の取材体制📹を見るとさらにはっきりします。

ニューヨーク・タイムズ🇺🇸の特配員が

イスラム地域の言語を知らず、イスラム地域に住んだことがなくて、

仮に良い仕事をしても短期間に別の地域に移動させられるのに対して

ル・モンド🇫🇷の特派員は、アラビア語が堪能で、

1人の特派員が四半世紀張り付いて

中東地域を報道し続けているんです。

こうやってみるとイスラム地域に関する両者🇺🇸🇫🇷のの理解の差と、

記事の内容が大きく異なる理由が分かりますよね。

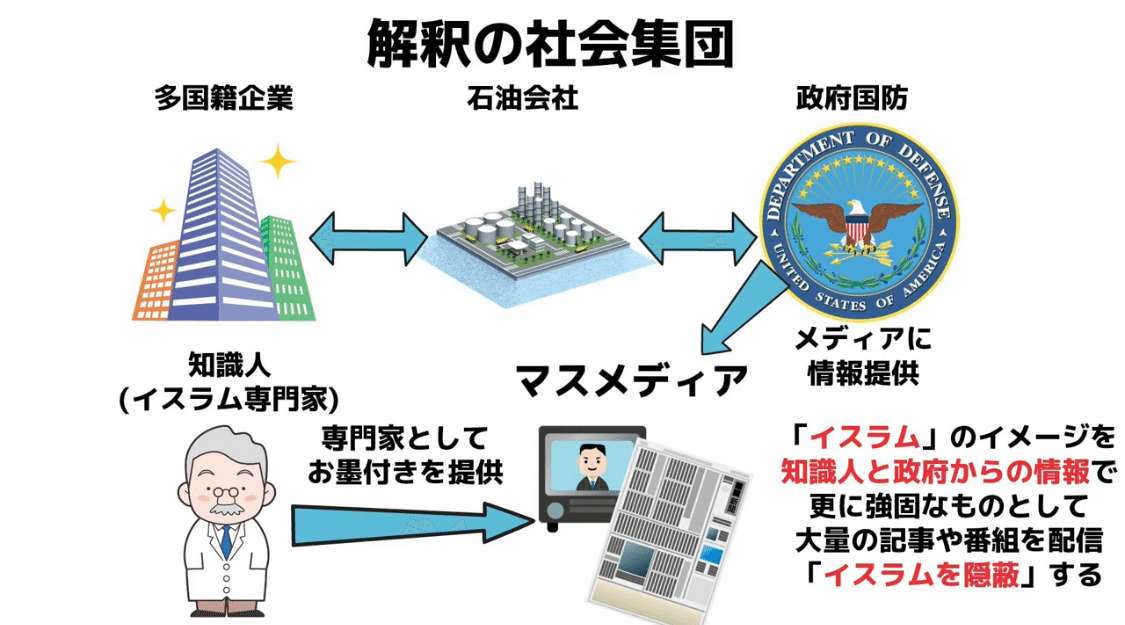

🇺🇸政府関係者と🇺🇸知識人に取材をし「解釈の社会集団化」する構造

そして、アメリカの特派員🇺🇸が誰に取材をするかというと、

現地の人々🇮🇷ではなく、現地に駐在する

アメリカ政府関係者🇺🇸になります。

🇺🇸政府は他国籍企業や石油会社とつながりを持って、情報を管理します。

またイスラム専門家である知識人🇺🇸は、

マスメディア📺に対してお墨付きを提供します。

こうしてイスラムのイメージは知識人🇺🇸と

🇺🇸政府からの情報で、さらに強固なものになって、

その上で大量の記事📰や番組📺を放送することで

イスラムを隠蔽するんです。

こうした一連のプロセスをサイードは

「解釈の社会集団」と言ったんです。

カヴァリング・イスラーム

このプロセスで「隠蔽される」のは、

本来イスラムは多様な社会や歴史や文化があって

暮らしているのはごく普通の人だという当たり前のことです。

そうしたことが覆い隠されて、宗教的原理主義は危険💣

というレッテルが貼り付けられることで、

そのレッテルでイスラムを解釈するようになるんです。

ちなみにレッテルが人の心にどのような影響を与えるか?

は心理学で研究されてきた深いテーマなので

どこかで取り上げたいと思います。

今まで「異文化に暮らす人のイメージがどう作られるのか?」

を見てきたんですけど、

ここで異文化の人が「自分たちのことをどのように語れるか?」

を見ていきたいと思います。

具体的な事例として、「王女の日🇸🇦」という

ドキュメンタリーを取り上げたいと思います。

これはサウジ家🇸🇦の若い王女が平民の男性を愛するんですけど、

王家の慣習に違反したことがきっかけで、

2人とも処刑された💀💀という、実話に基づいた

ドキュメンタリー映画になります。

アメリカPBSテレビ🇺🇸📺が放送する際に、

サウジ政府🇸🇦がフィルムの公開に反対を表明しました。

サイードはこの一連の状況を

次のように解釈したんです。

「ニュースや映像を作って配信できるということ」は、

「西洋の文化的な力に由来する特権である」と。

そしてそうした「文化的システム」を持ってない

サウジ🇸🇦は、いや実はそうじゃないんだ

それはこういうことなんだと

効果的に伝える場所📺も持っていなかった。

そのため、ひたすらフィルムの放映📺を

頭から阻止するといった文化的に信用を失う道を選ぶしかなかったんだ、と。

今までの内容を1度まとめてみたいと思います。

①西洋はロマン的感能的な東洋を礼賛する様々な

コンテンツを作り出してきたけど、

背景には、東洋と西洋の間には本質的な違いがある

という見方が反映されているということ。

②そして、東洋との接点が薄いアメリカは抽象的で

受け売りの極度に一般化されたイスラムのイメージを持って

イスラムに対する恐怖を覚えるようになったこと。

③イラン革命やアメリカ大使館選挙事件を

きっかけにして、アメリカの政府や企業は

マスメディアに対して情報を提供して

イスラムの専門家知識人はイスラムのイメージの正しさに

お墨付きを与えて、結果として大量の番組が

放送されてイスラムのイメージはさらに強固になっていった、ということ。

④「ニュースや映像を作って配信する」という

文化的なシステムを持ってない東洋は、

自分たちの言分を語る術が限られていて、

対話ではなく暴力的な手段に訴えてしまう、ということです。

ここまでの内容を見ると、

異なる文化や社会に暮らす人々を極度に一般化して

単一の存在と暴力的に捉えてしまうのではなくて、

異なる文化においても、自分たちと同じように

普通の人々が暮らしているということ

単一の存在などでは決してなくて、

多様な歴史や言語を持ち合わせているという

当たり前のことを忘れないことが

対話の可能性を常に残して

暴力の連鎖に至らない方法の1つ

かもしれないと解説猫は感じました。

皆さんはどう思いましたか?

🇯🇵マスコミ📺の「レッテル貼り」の例

「カバーリングイスラム」のような手口はよく見られ、

古くは「公安の監視対象である危険な共産主義者🇯🇵」から始まって

「テロ支援国家💣の危険なイラン🇮🇷」

「独裁的なプーチン大統領率いるロシア🇷🇺」

「テロ支援国家の金正恩率いる北朝鮮🇰🇵」

「独裁的な習近平国家主席が率いる危険な中国🇨🇳」

「独裁的で野蛮なトルコ大統領のエイドリアン🇹🇷」

「独裁的で不法な選挙で当選したベネズエラのマドゥーロ大統領🇻🇪」

などなど、凶悪な悪人として描かれる一方、

パレスチナ人🇵🇸を大虐殺💀💀💀している

イスラエルのネタニアフ🇮🇱や裏金議員💰には

配慮したニュースの描き方をするなど、

善悪が倒錯した🇯🇵報道📺が多々見受けられます。

本当かどうか?再検証が必要な事態になってきています。

アメリカ🇺🇸のCIAやNEDによる政権転覆やクーデター

アメリカ🇺🇸のCIAやNEDによる政権転覆やクーデターについてはこちら。

アメリカ🇺🇸が自分たちの”気に入らない左派政権ができる”と

クーデター💣や経済制裁💰の貧困化による工作🕵️♂️で、

政権転覆させてきたことがわかります。

また、PR会社が欧米メディアを使って、ある特定の国を悪党に仕立て上げて

攻撃する手口は「戦争広告代理店」の著書に詳しく載っています。

エドワード・サイードの著書

変わりゆく世界秩序🌍シリーズまとめ(INDEX用)

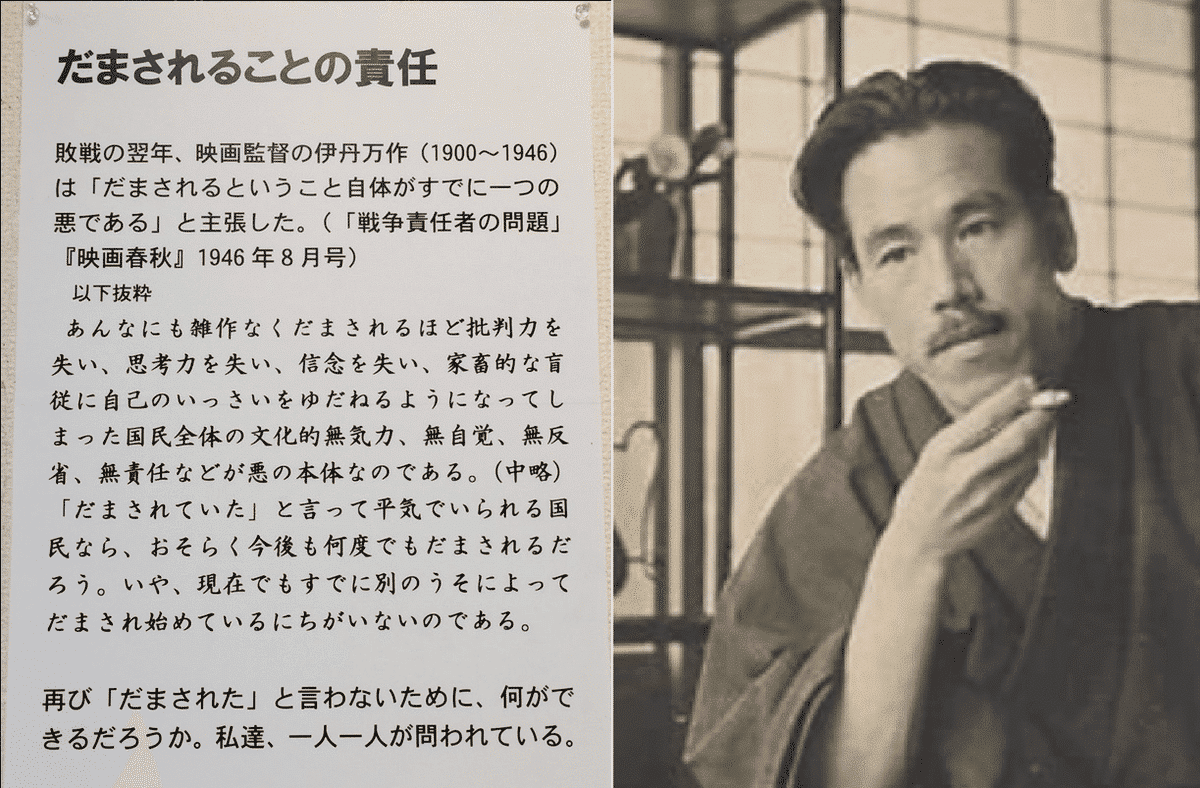

伊丹万作「騙されることの責任」

もちろん、「騙す方が100%悪い」のは紛れもない事実である。

その上で更に「騙されることの責任」を考えよう。

もう一つ別の見方から考えると、いくら騙す者がいても誰1人騙される者がなかったとしたら今度のような戦争は成り立たなかったに違いないのである。

つまり、騙す者だけでは戦争は起らない。騙す者と騙される者とがそろわなければ戦争は起らない。一度騙されたら、二度と騙されまいとする真剣な自己反省と努力がなければ人間が進歩するわけはない。騙されたとさえいえば、一切の責任から解放され、無条件で正義派になれるように勘違いしている人は、もう一度よく顔を洗い直さなければならぬ。

伊丹万作「戦争責任者の問題」より