【祝文庫化】『失われたものたちの本』著者が贈る〈本と物語〉がテーマの作品集!――『キャクストン私設図書館』訳者・田内志文あとがき全文公開

『キャクストン私設図書館』訳者あとがき

田内志文

本書は、二〇一五年にイギリスで刊行されたNight Music: Nocturnes Volume 2に収録されている四編を邦訳したものです。本来は全十三編からなる短編集なのですが、今回は、本や物語をテーマとする四編を邦訳刊行することになりました。ちなみに短編集と書きましたが、本書収録の「キャクストン私設図書館」と「裂かれた地図書――五つの断片」は短編というよりノヴェラ(中編)というほうが適切な長さになっており、短いものから長いものまで実に巧みに書きこなす、コナリーの筆致をお楽しみいただけるのではないかと思います。

まず、著者のジョン・コナリーについて少々触れておくとしましょう。コナリーはアイルランドのダブリンで生まれ、ダブリンシティ大学でジャーナリズムの修士号を取得。フリーランスのジャーナリストとして〈アイリッシュ・タイムズ〉紙の記事を書いていたのですが、その仕事に嫌気がさしてしまったのが、小説の執筆を始める動機になったそうです。

ジャーナリストをやめたコナリーは、バーテンダー、公務員、ウェイター、ロンドンの百貨店ハロッズの雑用係と数々の仕事を渡り歩きながら小説を執筆。そうして一九九九年、デビュー作となる〈チャーリー・パーカー・シリーズ〉の第一作目、Every Dead Thingを出版するとその年のブラム・ストーカー賞で最優秀新人賞に、二〇〇〇年にはバリー賞最優秀英国ミステリ賞にノミネートされ、同年に私立探偵小説を対象とするアメリカの文学賞、シェイマス賞において最優秀新人賞を受賞しました。ちなみに、アメリカ国外の作家が同賞を受賞したのは、これが初となる快挙だったそうです。

さて、このEvery Dead Thingは日本でも北澤和彦氏に翻訳され、二〇〇三年に『死せるものすべてに』の邦題で講談社文庫より刊行されました。そして二〇〇五年にはシリーズ第二作Dark Hollowも『奇怪な果実』として邦訳刊行されたのですが、残念ながら同シリーズの邦訳はここまで。コナリー自身の邦訳も、アンソロジー以外では『失われたものたちの本』(The Book of Lost Things)が東京創元社から刊行される二〇一五年まで途絶えてしまいます。

しかしコナリーはその間にも、アガサ賞やアンソニー賞など、主にミステリ関連の文学賞に次々とノミネートされて六回の受賞に輝くなど、作家として華々しいキャリアを積み重ね続けています。本書に収録されている「キャクストン私設図書館」も二〇一四年にエドガー賞およびアンソニー賞の最優秀短編賞を受賞。日本では二〇一四年、富原まさ江氏の翻訳で『BIBLIO MYSTERIES III』(ディスカヴァー・トゥエンティワン刊)に「カクストン私設図書館」のタイトルで収録されており、今回が二度目の邦訳になります。

そんな業績を持ちながらも日本ではまだまだ知られていないジョン・コナリーですが、訳者としては正直なところ、もっと多く邦訳されてほしい作家です。それはコナリーが、どう見てもただ者ではない作家だからです。物語を作る力も、それを文章にする力も、並大抵のものではないと感じます。『失われたものたちの本』を翻訳してから、なぜこんなすごい作家が日本ではほぼ無名だったのかと頭を悩ませたのですが、それはもしかすると、日本の読書事情にも原因があるのではないかと思うようになりました。

日本では小説が、まずそのジャンルから語られることが少なくありません。インターネット上のレビューサイトなどを見ていても、最初に作品をジャンル分けするところから始まるような投稿も数多く見受けられ、「もしかしたらこういう背景が、コナリー作品にとっての壁になるのかな」という印象を受けます。いや、もしかするとコナリーに限らず、日本ではジャンル分けしづらい多くの海外作家にとっての壁なのかもしれません。たとえば『失われたものたちの本』でコナリーのファンになった方がコナリーの著作一覧を見ると、「え、ファンタジー作家じゃなかったの?」と驚かれるのではないかと思います。本書を読み、抱いていたイメージとずいぶん違うと意外に思われる方すらいるのではないでしょうか。たとえばファンタジー作家やミステリ作家、はたまたホラー作家としてひとつのジャンルに留まることのないコナリーのような作家は、ともすれば日本では評価されにくい側面があるのかもしれないと感じます。コナリー自身は、自分が表現したいものを書くにはミステリ小説という形式がもっとも適していると考えているらしく、英国の老舗書店FOYLESによるものを始め、数々のインタビューでは影響を受けた作家としてロス・マクドナルド、ジェイムズ・リー・バーク、エド・マクベインの名を挙げてはいますが、彼が単純にミステリ作家という枠組みに収まる作家でないのは、本書を見ただけでも明白でしょう。

コナリーの作品からは「こういうジャンルであればこういう仕掛けやお約束を使って、こういう展開で……」といった、ジャンルに特化した定石などにはまったく目もくれずに飛び越えていくような、力強く、そして潔い想像力の羽ばたきを感じ、それが彼の作品が持つ最大の魅力なのだと実感します。そしてここに、伏線やどんでん返しを巧みに仕掛ける作家的手腕とは大きく違う、作家としての、なんの混じりけもない、より純粋な生の根幹を感じさせられてしまうのです。無論、ジャンルというものをまったく意識していないわけではないのでしょうが、それを読者に感じさせないのが非常にうまい作家なのです。

次に思いつくのは、日本においては読みやすい作品、分かりやすい作品が評価される傾向がある点です。本書に収録されている四編の中でも「裂かれた地図書」は顕著なのですが、コナリー作品は、決して読みやすいとはいえません。文章もあちらこちら複雑で長いですし、物語の時系列も入り組んでいたりして、「一読してさっと頭に入る」という作品ではないように感じられます。デビュー作邦訳版の『死せるものすべてに』のオンライン・レビューを検索しても、「分かりにくい」「読みにくい」という感想がいくつも出てくるのですが、おそらく本書でも、同様の印象を持つ方が少なくないのではないかと予想しています。

しかしこれは当然、作品の質が低いということではありません。むしろ「だからこそ面白い」のです。今さら書くようなことではありませんが、他人の頭の中とは読めないもの、分からないものです。だからある意味では、他人が書いた作品もまた読めない、分からないものであるのが自然だともいえますし、それが文化的、思想的な土壌のまったく違う外国のものとなれば、「分からなくて当然」とまでいえる部分もあるわけです。ここはおそらくコナリーにとって、ひいては海外小説にとって、普遍的に立ちはだかる壁となっているのではないかという気がします。

こうしたことは「特定ジャンルの分かりやすい小説」が求められる傾向の中ではマイナスにもなりえますし、だからこそデビュー作が日本で今ひとつ評価されなかったのではないかとも思えるわけですが、一方では「分からないからこそ面白い」という大きなアピール・ポイントになっているともいえます。たとえば、娯楽として探検ごっこをするのであれば、何があるか分かっている、もしくはどんなことが起こるか想像がつく歩きやすい森のほうが楽しいかもしれませんが、本格的に冒険の興奮を味わうのであれば、何が飛び出してくるか予想もつかない、どんな場所かも分からない、そして決して歩きやすいばかりではない森のほうが、純度の高い冒険ができるに決まっています。コナリー作品は、なんの期待や予測も抱くことなく足を踏み入れ、踏み出していかなくては存分に味わうことができない森のようなもの。何が飛び出してくるか分からない曲がり角を曲がり続けていく緊張感を持ちながらページをめくってこそ、なのです。

さて、本書収録の四編がどれも本や物語を題材としているのはすでにご紹介したとおりですが、ここでほんの少しだけ解説をしておきます。このあとがきから先に読んでいる方がいらっしゃいましたら、まずは本編に戻っていただくほうがいいかもしれません。

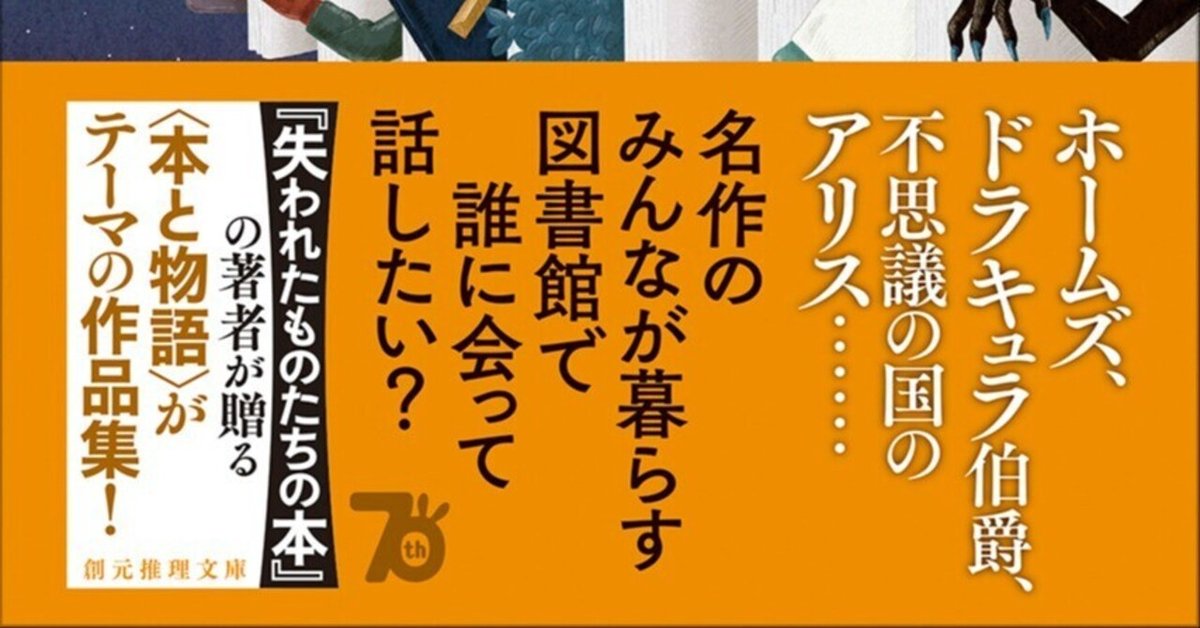

四編のうち二編はタイトルをご覧いただけばお分かりのとおり、〈キャクストン私設図書館&書物保管庫〉で起きる奇妙奇天烈な事件についての物語で、まったく異なるできごとを描きこそすれ、地続きの世界を描いた小説です。両者ともに、コナリーの物語愛が存分に表現されている小説なわけですが、面白いのは「こうだったらいいのに」が許されなかった表題作の「キャクストン私設図書館」に、それが許される「ホームズの活躍:キャクストン私設図書館での出来事」と、二編が両極端な性質を持っていることです。また、前者がアンナ・カレーニナという小説の中の女性の運命に対してスポットを当てている一方、後者はシャーロック・ホームズというよりも、むしろ作者のコナン・ドイルにスポットを当てているのです。無論、ただ小説として読んでもじゅうぶんに楽しめるのですが、僕がとにかく好きなのは、両作ともに、作品や登場人物に対してコナリーが抱いている気持ちや不満がしっかり浮き彫りになっているところです。先にも書いたように、コナリーは特定ジャンルの作家として読者におもねるようなことをあまりしない作家なわけですが、「ホームズの活躍」を、「ああ、そういう性格だからこそ、こういう不満を持ったんだろうな。そりゃあ腹が立ったろうな」などとコナリーの気持ちを想像しながら読むと、格段に面白さが増すように思います。一方の「キャクストン私設図書館」では、アンナ・カレーニナに心惹かれるバージャー氏が描かれるわけですが、これも、ともすればコナリー自身の心情を反映したものかもしれず、非常に切なく感じられます。個人的には、この〈キャクストン私設図書館〉という舞台を使い、他にもあらゆる登場人物についての物語を書いてほしい、読んでみたいと思わずにはいられません。

「虚ろな王」では、『失われたものたちの本』の物語を牽引する重要な登場人物である、ねじくれ男のドラマが描かれます。これは原書にして数ページ程度の掌編なわけですが、その短い中に、物語の持つ不条理が描かれており、このねじくれ男というトリックスターを決して純然たる悪として捉えてはいないコナリーの想いがあらわになっているといえるでしょう。未読の方は、ぜひとも『失われたものたちの本』をご一読ください。

そして「裂かれた地図書」ですが、これはおそらく、本書の中でもっともコナリーらしい作品といえるかもしれません。不条理で、ダークで、何が真実で何が虚構なのかまったく分からない混沌を描いた強烈な作品といえます。本というものをひとつの宇宙として捉えるコナリーだからこそ描くことのできる人智を超えた地図書の物語を読むと、「やっぱりコナリーは、そもそも分かりやすくある必要なんて感じてないんだろうな」ということがよく分かる気がします。

このように、まったく違う性質を持つ四つの物語が本書には収録されているわけですが、どうかお楽しみいただけるよう祈っています。

また、本書を読了後、そこに登場した古典作品の数々を改めて読み返してみるとなかなか楽しいので、ぜひともお勧めします。アンナ・カレーニナに対する想いの中にもまた新たな感情が湧いてくるのに気づきますし、〈シャーロック・ホームズ〉シリーズでも、本書に書かれたことを思い出すと思わずニヤニヤしてしまうような箇所がちらほらあること請け合いです。それに、ドラキュラ伯爵にせよハムレットにせよ、やはり元の物語に書かれている主人公としての生彩ある姿を知っていると、本書に登場する彼らがよりはっきりと見えてくるようなところは当然あるので、未読の作品がある方は、ぜひともこれを機会にそうした古典作品に触れてみてはどうでしょうか。

最後になりましたが、今回もとても幸せな仕事をさせてくださった編集者の佐々木日向子さんと、文庫化に際して尽力してくださった毛見駿介さん、素晴らしい装画を描いてくださった齋藤州一さんに、そして、その装画を使い素晴らしいカバーを作ってくださったデザイナーの藤田知子さんに、心からの感謝を捧げたいと思います。ありがとうございました。

* * *

■田内志文(たうち・しもん)

文筆家、スヌーカー選手。コナリー『失われたものたちの本』『失われたものたちの国』、ジャクソン『10の奇妙な話』、スティーヴンソン『新訳 ジキル博士とハイド氏』、オーウェル『1984』など訳書多数。

この記事は2024年10月刊のジョン・コナリー/田内志文訳『キャクストン私設図書館』創元推理文庫版「訳者あとがき」を全文転載したものです。(編集部)