戦略的高校受験で「数学先取り」を進めてきた新中1生と保護者への伝達事項

こんにちは、「戦略的高校受験」を提唱する東京高校受験主義です。

いよいよ増えてきましたか。こんな相談が10件を突破しました。

「中学数学を小学生のうちに全て終えました。中学校進学にあたって、どのように数学の学習を進めていけばいいでしょうか。」

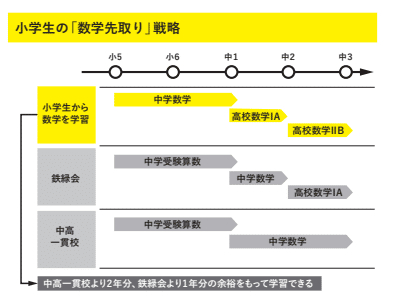

小学生の「数学先取り」は戦略的高校受験の最高峰です。だからこそ、安易にこの道に進むべきではないということは繰り返し伝えてきました(公立中学校進学予定の平均学力層は、小学校算数の四則計算や図形・割合と比を徹底する方がはるかに有益です)。

とはいうものの、私のもとに相談にくるご家庭は、もともと、中学受験勉強で疲弊したくない、公立ルートに魅力を感じる、小学校高学年は習い事やスペシャルな体験活動に打ち込みたいという理由でこちらにくるので、学力的には高めの子たちも多いです。おそらく中学受験していれば、日能研や四谷大塚で偏差値55程度の私立中学校は目指せていた層。

中学受験を撤退して、戦略的高校受験を選択するご家庭も増えています。この場合、算数の偏差値がNやYで55を超えていれば、習い事に打ち込んだり、小学生らしい日常生活を送りながら、「数学先取り」を進めることも可能です。

本日は、戦略的高校受験で中学数学の範囲を終えた新中学1年生が、中学以降でどのように学習を進めていけばいいのかを詳しく解説していきます。

「思考力の鍛錬」×「高校数学先取り」のバランス配分

理系難関大学進学を前提とした数学の学習ロードマップは「思考力の鍛錬」と「進度」のバランスが大切です。このどちらかが崩れると、理系難関大進学のハードルが上がります。

中学受験しない余裕を生かした「数学先取り」によって、進度面で時間切れとなるリスクはゼロになりました。そうなると次に課題となるのは「思考力の鍛錬」です。

中学数学は、中3相当の「三平方の定理」を終えることで、ようやくその土台が整います。この後は、基本的には、次の二つで「中学数学の土台固め」と「思考力の鍛錬」をしていくことを推奨します。

① 全国公立高校の入試問題

② 図形(平面・立体)を中心とする難関高校受験数学

①によって、中学数学の全範囲の復習を網羅的におこない土台をしっかりと固めていきます。公立高校の共通問題(都立自校作成問題、埼玉県の学校選択問題、大阪府のC問題など除く)でおおむね8割以上安定的に取れるようになれば合格です。決められたペースで進めていきたいところです。ちなみに、共通問題も侮れませんよ。正答率が1割を切る問題も普通に混ざりますから……。

最初のうちは「時間オーバー」は許容しても良いでしょう。公立の問題はけっこう時間との戦いになります。これに関しては、時間配分や練習を積めば自然と時間内で戦えるようになっていくはずです。

それよりも、制限時間をオーバーしたとしても、おおむね8割をクリアできているかの方が大切です。何校か解いてみても5~6割以下しか取れない場合、進度面の先取りはストップして、しっかりと中学数学の練り直しを行いましょう。このケースで怖いのは、中途半端に「数学ができる」と過信してしまい、中学校ベースの数学の勉強が疎かになることです。丁寧に「二度塗り」していきましょう。

それから、保護者かペースメーカーの先生が必ず丸を付けてください。子どもに丸を付けさせると高確率で誤魔化します。

このあとがポイントですが、難関高校受験数学の華である「図形」を中心に、本格的に「思考力の鍛錬」モードに突入します。

中学受験算数と比べて影の薄い難関高校受験数学の世界ですが、ここできちんと鍛錬すると、難関中学受験組と遜色ないレベルに数学的思考力が昇華します。しかも、高校数学と直結していることが魅力です。

私の教え子で、高校受験の実力養成ルートから難関国立理系大に進学した子達の多くが「高校受験で培った数学力がめちゃくちゃ役に立った」と語ります。谷津先生のサイトをご覧ください。彼らが早慶大や医学部の入試問題を「高校受験数学で解いた」と語る意味が分かると思います。

谷津先生(元SAPIX教務部長)の「高校受験数学で解く大学入試問題」

https://note.com/juken_2003/m/mb05f80065fe3

一方、突き抜けた学力層の子はこのステージをスルーし、進度を進めることに専念して大丈夫だと思います。判断の目安として、駿台中学生テストの過去問を購入してみてください。数学偏差値58以上を取れていたら、①~②はスルーして、高校数学に突入して無問題です。

難関高校受験数学の「定石」を学ぶ網羅系解説本。

まずはこの一冊から。

“公式化せずに、考え方や着眼点、解く手順に重きを置いている”

公立共通問題が安定的に取れるようになってきた人に授ける「次の一手」

その一つ上のレベル

“『神技』で体系的に学び『最強ワザ120』を類題演習として使うのがお薦め”

図形を中心とする難関高校受験数学を一通り習得すると、事実上、高校数学IAの半分を終えたことになります。難関高校受験数学は、高校数学と密接につながっています。

中1からゆっくり、丁寧に「高校数学IA」を進める

中1から高校数学に挑戦する高揚感で、本人は胸が高鳴ることでしょう。高校受験ルートで数学先取りをしてきた生徒は、私の観測範囲内では、最上位層だけではなく、小学校内容は問題なくこなせる程度の準トップ層も多く見受けられます。

だからこそ、ここからはより一層慎重になるべきです。せっかく中学受験しない余裕を生かして数学を進めてきたのです。この時点で相当な進度的余裕があります。焦らず、じっくり、丁寧に。高校数学IAの内容を1年半~2年計画で習得していくつもりで構いません。

高校数学で理系ルートから外れてしまう生徒は多数存在します。原因はさまざまですが、特に進学校では「進度」の問題が大きく影響します。この現象は高校受験ルートだけでなく、中学受験ルートでも見られ、実際、ある中高一貫校専用の個別指導塾では、高速カリキュラムについていけずに苦戦する生徒が後を絶ちません。

数学先取り戦略を進めると、進度面はだいぶ余裕が出ます。その余裕を生かしましょう。

もちろん、数学が相当得意な子は、短期間で全範囲を周回するといった戦術を取っても構いませんが、普通の子にはおすすめできません。「石橋を叩いて渡る」方針でいきましょう。

〔「スタディサプリ」のような映像教材を使うのもイイですが、高校数学は

近年、講義口調の良質な自主学習教材が激増。こうした紙の講義本を利用するのもおすすめ。映像授派も一度トライしてほしい。〕

何をモチベーションに学ぶのか、誰がペースメーカーを担うのか

「何をモチベーションにするか」と「誰がペースメーカーを担うのか」は、今後の学習で大切な視点です。

前者について、最もお手軽な方法は「数学検定」です。

ただし、英検と同様で、取得はあくまでも参加賞の「トロフィー」であって、習得したことの証にはなりません。

そうすると、やはり「模試」です。飛び級で数学だけ受けるというのは現実的ではないので、例えば、高1の模試をメルカリなどで入手してやってみるのもいいかもしれません(偏差値も出るとモチベーションアップ!)。

また、「医者になりたい」「科学者になりたい」といった明確な進路目標が本人にあるならば、この学びが夢の実現に直接つながっていることを意識させたいですね。

次に誰が「ペースメーカー」を担うのかという問題です。

都内の数学専門塾とか、飛び級が可能な塾に通っている人は、塾がペースメーカーを担ってくれるので、問題ないでしょう。保護者がペースメーカーを担ってきたケースでは、そろそろ「外注」を検討しても良いと思います。例えば、週1回90分とかでいいので、理系大学生に家庭教師を頼んではどうでしょうか。対面はもちろん、オンラインも安価でおすすめです。

家庭教師の先生に、高校数学のペースメーカーを担ってもらい、学習範囲の質問、定着の確認、カリキュラムの進捗管理を並行して依頼すると良いでしょう。

家庭教師の先生には「たくさん褒めてあげて欲しい」と伝えましょう。定期テスト前は進度を止めてもらったり、柔軟に対応してもらえるといいですね。

高校受験対策の進学塾にいつから通い始めるか

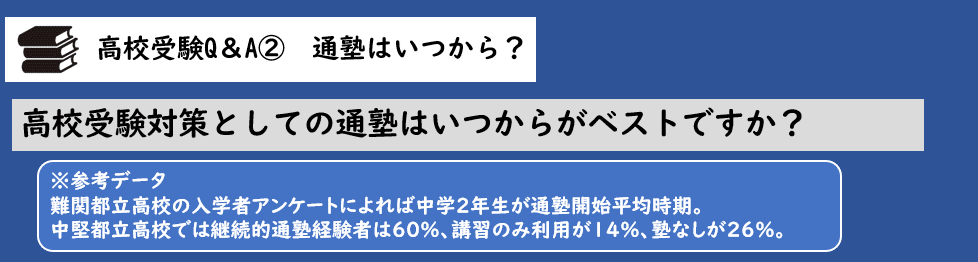

次に、高校受験対策の進学塾にいつから通うのかという問題です。

以前、「高校受験の塾選びスペース」をXで開催したときに、こんな話をしました。

高校受験は難関高校受験に強い実力養成型の大手進学塾ですら、中学1年生の進度はゆるくて遅い。これは、3年間の通塾必須の中学受験とは違い、高校受験の通塾開始平均時期は中2で、中3から通い出す自立学習組も少なくないため。中1から進度を飛ばすと、途中入塾組が付いてこられなくなってしまうので、本当は飛ばしたいけど配慮せざるを得ないのです。

つまり、難関高校受験志望の学力優秀層が、中1春から大手の実力養成型の塾にしっかり通う必要性は薄い。開成や早慶附属を目指すなら中2からは通ってほしいが、高校受験ルートの東大合格数トップの都立日比谷や都立西でいいのなら、中3からの通塾開始組も散見されます。

勉強習慣のない子や、公立中で上位3分の1に入らない学力層は、中1春から塾に通うことの効果は非常に大きいのですが、数学先取り戦術を進められている時点で、少なくとも上位3分の1には入っているでしょうし、自立的な学習習慣も身についているはずです。

そうなると、中1春からバリバリ高校受験対策の進学塾に通うことは、かえって、本人の自立学習を阻害し、数学学習が進まなくなる恐れがあります。

ですから、少なくとも中学1年の間は、高校受験対策の塾に頼らず、学校の授業を基盤にしながら、通信講座や映像授業、参考書、学習コーチングなどを上手に組み合わせる学習法をおすすめします。

高校受験の大きなメリットは、基本的に中学校の学習内容で対策できる点と、大学受験向けの先取り学習(特に英語と数学)が、難関高校受験での実力向上につながる点にあります。この学習スタイルでも、中学3年の夏から塾に通い始めれば、東京で言えば日比谷高校や西高校、地方の公立トップ校に十分届く実力を養うことができるのです。

都立進学指導重点校の優秀層には「中学受験しない代わりに中3までに高校数学を全部終えてしまった」という在校生が、思った以上にいるなという印象です(←重要情報)。

先日も西高校に在学し「高校数学を全部終えていました」という在校生にインタビューしたのですが、彼らは高校受験に過度に重きを置かないことが共通しています。

高校受験は中学校の授業内容と入試問題がほぼ一致しているため、長期間「受験勉強モード」になる必要はなく、おおむね実力に見合った高校に進学できます。筑駒や開成といった超難関高校を真剣に目指す「受験ガチ路線」へ逸れることさえなければ、中学3年の夏期講習以降に塾通いを開始しても、十分に実力に応じた高校に合格できます。これこそが、高校受験の隠れたメリットであり、特殊な受験勉強に莫大な時間を割く必要がある中学受験とは、全く異なる受験形態と言えるでしょう。

何割かが到達するであろう超難関高校受験のパラドックス

今でも様々な掲示板やSNS等で引用されるこちらの投稿ツリーが、その全てを物語っています。

最難関高校受験の不都合な事実は、開成を本気で目指すほど、東大が遠のく可能性があるという高校受験生のやる気を削ぐような現実があること。一方、セルモという個別塾に通うある子は、日比谷より上は目指さず、中3以降は戦略的に高校数学を進め数ⅡBの序盤まで修了。どっちが東大合格に近い?(続)

— 東京高校受験主義 (@tokyokojuken) September 10, 2024

高校受験のトップ層は早慶附属志望と進学校志望で二分します。前者は高校受験全力で。一方、後者は二つの選択肢の意識を。

— 東京高校受験主義 (@tokyokojuken) September 10, 2024

①高校受験の世界でさらなる高みを目指す

②高校進学後を見据えた勉強に移行

「戦略的高校受験」としては②を推奨。特に理系は、最難関高校受験をスルーして②を推します。

卒業生を含む開成の新高と昨年に話をしたとき、数学の進度差の話になりました。やはり入学後に苦労している子も多い。ところが、中学生の間に高校数学を独自に進めていた子も少なくありません。高校から開成に入るなら、これぐらいの余裕が欲しい。

— 東京高校受験主義 (@tokyokojuken) September 10, 2024

ここだけの話、開成高校と、日比谷高校男子の今春の東大現役合格率はほとんど変わりません。29%、推定25%(卒業生からの情報)です。東大・医学部志向の高校受験のトップ層は、日比谷を合格圏に仕留めたら、9月以降は高校数学を進めるほうが賢明。超難関高校受験をスルーするのも「戦略」です。

— 東京高校受験主義 (@tokyokojuken) September 10, 2024

難関高校を目指した勉強は、基本的には大学受験にもプラスに働くはずです。

ところが、東京のようにその「頂点」が高すぎる場合、大学受験へと続く一直線から外れてしまい、超難関高校に向けて勉強するほど難関大学が遠のくという逆転現象が起きるのです。この現象を私は「超難関高校受験のパラドックス」と呼んでいます。

東京におけるその境界線は、日比谷を中心とした都立進学指導重点校群と、開成・筑駒などの超難関高校群との間に位置しています。前者は全ての生徒が努力する価値がありますが、後者に挑戦する場合は、慎重な判断が求められます。

高校受験ルートで数学の先取り学習を進めてきた生徒の中には、いずれこのステージで進路選択に迷う者が一定数出てくるでしょう。その際はこのパラドックスをしっかり意識しておくことが大切です。

少なくとも、東大理系や医学部、東京科学大、旧帝大を高校受験ルートから目指していくのであれば、超難関高校受験はスルー推奨。都立進学指導重点校やエリアの公立トップ校で環境としては十分です。

中学受験とはまったく事情が異なりますので、注意してください。

〔お知らせ〕「塾選びガイド」「東京の高校受験ルートの入門書」販売中です

史上初、中学受験をしない高校受験ルートの入門解説書

『戦略的高校受験のすすめ』(学研)5版突破しました!

都民向けですが、今回の「小学校の数学先取り戦術」といった全国の高校受験ルート・公立ルートのご家庭にも参考になる情報がたくさんあります。

東京の塾選びに関する専門的な知識は『東京の高校受験 塾選びの鉄壁』を。塾選びに一番詳しいと自負する私が、上位校合格に強い46の塾を解説しています。市販の書店やWebサイトには掲載されていない唯一無二の情報です。なんとなく近くの大手塾に通わせようかと思っている人に、絶対に読んでいただきたい内容です。

〔お知らせ〕「小学生の数学先取り」などの専門ルームが豊富なオープンチャットを運営中です

LINEのオープンチャットで、東京を中心とする高校受験ルートの1300人以上の保護者が集まる情報交換の場を運営しています。

各大手塾ごとの専門ルームや、「不登校の高校受験」「小学生の英語学習」「小学生の数学先取り」「偏差値50未満の高校受験」「発達障害の高校受験」「小学生保護者広場」「中学生保護者広場」といった多様なトークルームを用意しています。

参加希望は、XのDMもしくはメールよりお願いします。

tokyokokojuken@gmail.com