大学生が等身大の思いで綴る【齋藤精一×太刀川英輔】クリエイティブという難題

「クリエイティブの役割と本質とは何か」

初めまして、またはお久しぶりです!二郎系ラーメンが好きだけど、最近健康に気を使い始めて食べるのを控えている明治大学2年の桐生と申します。

この頃一気に冷え込んできていて、家の中に引きこもりがちな桐生です。

皆様の引きこもりのひと時などにこの記事を読んでもらえたらとても嬉しく思います!

さて、みなさんは「クリエイティブの役割、本質とは何か」と聞かれた時に、なんと答えますか?

私はといえば、ひとえにクリエイティブに対するイメージを語るならば、創造性やデザインといったことばが頭に浮かぶぐらいです。

それを使って、いろんな問題を解決していくのがクリエイティブの役割なのではないかと考えています。

クリエイティブの役割や本質とは何か・・・

これだ!と言えるものを見つけるのは難しく思います。

だからこそ、業界の最先端を行く人たちは「クリエイティブの役割や本質」についてどのように考えているのか気になりませんか?

今回の記事は大きく「クリエイティブとデザイン思考とは」というテーマについて、先日行われたとある講演会を参考に書いていこうと思います。

特別講師のライゾマティクス・アーキテクチャー代表の齋藤精一さんと、NOSIGNER代表の太刀川英輔さんから聞いた話をもとに、僕の考えを述べつつ、みなさんと考えていけるような内容となっています。

この記事によって、クリエイティブの重要性とデザインの必要性について、みなさんが具体的なイメージを持てれば幸いです。

こちらが今回の記事の構成です。最後までお付き合いくださると嬉しいです!

① ライゾマティクス・アーキテクチャー齋藤精一氏の考える「クリエイティブの役割」

② 最先端をかけるNOSIGNER代表太刀川英輔氏の「デザイン思考」

③ 公開ブレスト:「目に見えないインフラの価値を可視化するために、どのようなグランドデザインを考えますか?」

④ まとめと桐生の感じたこと

今回の講演会について

東京地下ラボPRESENTS『クリエイティブの力で都市インフラの未来を考える』〜見えないものから見えるものまで〜

この講演会は、クリエイティブの力で下水道の魅力を発信する東京地下ラボというプロジェクトが主催した講演会です。

東京地下ラボの活動について気になる方はこちら↓↓

まずはゲストの紹介です。今回来ていただいたゲストはカンヌ国際広告賞をはじめ多数の広告賞を受賞しているライゾマティクス・アーキテクチャー代表の齋藤精一さんと、『東京防災』でグッドデザイン賞金賞など、国内外のデザイン賞を数多く受賞しているNOSIGNER代表の太刀川英輔さんです。

それではそろそろ、本編に入ります!

①ライゾマティクス・アーキテクチャー齋藤精一氏の考える「クリエイティブの役割」

齋藤精一氏「今となっては、世の中がとても複雑になっています。超複雑系構造をしているんです。だからクリエイティブの力で、そのボーダーを超えて問題に取り組むべきなのです。」

そう語るのはライゾマティクス・アーキテクチャー代表の斎藤精一さん。

齋藤さん曰く今や東京という街は、ものづくり、行政、その土地のコミュニティなど、すべてが切り離せない要素となって関わり合っているというのです。

すべてのものがインターネットを介して繋がっているということです。

IoTやスマートシティといった言葉が流行っていることからも、私たちでも理解できますよね。

今までは交わらなかったものとクリエイティブを交わらせる。そうすることによって初めてその真価が発揮されるというのです。斎藤さんはいわば、クリエイティブとの「つながり」をデザインすることを重要と考えています。

例えば、齋藤精一さんは3D都市データのデジタルインフラ化が整備された未来について考えていくプロジェクト「3D City Experience Lab.」を、経済産業省と『WIRED』日本版と協働で行いました。

これにはどういった意義があるのでしょうか。

みなさんは自動運転に関心はありますか?車の運転を機械が担い、人間は何もしなくても車が勝手に動いてくれるというものです。

そして、それを実現するためには「3D化された地図情報」が不可欠となります。

ですが、今やGoogleマップが覇権を握っていて日本の力ではどうしようもできないのではないかと、齋藤さんは思ったそうです。

そこで、鉄道会社同士のボーダーを超えて、渋谷駅全体を3Dデータに起こし、

各々の会社のつながりをデザインしてみせました。

伝統的な派閥のある社会で、こういったボーダーを超えて、繋げていくというのはとても難しいことです。ですが齋藤さんはこの難題を、クリエイティブを媒介することによって解決しているのです。

これはいわば、今までの固定観念の枠を超えて、交わることがなかったものを交わらせるということです。人間は普段の日常で、ついつい決まりきったものを選択し続けてしまうという性質があります。

なぜならそれは今まで「問題が無かった」選択肢だから。

しかし、問題がない選択肢というのは、同時に変化も起きにくいのです。

つまり、「問題がある」ことと「変化」は紙一重で、イノベーションを起こすには不安を抱えながらも意識的に、「問題があって」交わらなかったものを交わらせる必要がある、ということです。

皆さんもそういった経験はありませんか?

普段よりも少し頑張って、違う行動をしてみる。

普段ならば参加しないコミュニティに参加してみたり、普段ならば行かない教授のところへ質問しにいってみたり。

きっとそんな時に、新しい縁が生まれたり、変化が生まれたはずです。

私も、ふとした時の小さな頑張りで、いろいろな縁とめぐり会えたと感じています。

齋藤さんの思考は、デザインにおいてイノベーションを起こすだけではなく、日常におけるイノベーションを起こすことにも共通していると感じました。

② 最先端をかけるNOSIGNER代表、太刀川英輔氏の「デザイン思考」

太刀川英輔氏「僕はデザイナーとしてすごい活躍したいとかは全くないんです。社会に刺激を与えるようなすごい発明とか、イノベーションが起きるような発想の哲学を教えるために、デザイナーをやっているんです。」

太刀川さんは常に、

デザインというものを社会構造にどう組み込んで、どう社会に刺激を与えるのか

を考えているそうです。それを前提として、クリエイティブを通していかに社会でイノベーションを起こすのかを日々模索しているそうです。

実は太刀川さんも、齋藤さんの考える、クリエイティブと社会を繋げる重要性に対して考え方が同じでした。

その代表的なものが「東京防災」です。都内にお住まいのみなさんの家にも届いたはずです。

今まで、災害防止の取り組みと、クリエイティブは無縁と言っても良いほどでした。

しかし、うまく作用しない災害防止の取り組みを、ハックしたいと考えた太刀川さんは「災害とクリエイティブ」を掛け合わせました。

なんと、キャラクターや漫画などのエンターテイメントを織り交ぜ、防災の取り組みをわかりやすくかつ楽しく伝えました。

そして次は、太刀川さんの持つ注目するべき「デザイン思考」についてです。

太刀川さんのデザイン思考とはどういうものなのか。

太刀川さんは、椅子を例にとって解説します。

椅子をデザインするとしたら、カッコよくデザインしたいと思いますよね。

みんな「デザインしたい!!」とばかり考えてしまうわけです。

しかし、最も重要なのは「骨盤と椅子の関係」です。

ついつい見かけのデザインばかりに凝りすぎてしまうのですが、一番忘れてはいけない本質は、

「骨盤が最も楽に座れる椅子の形状とは何か」

を追い求めることです。

とてもシンプルですが、プロのデザイナーでも、サンプルを作って初めて座りづらいことに気づくことも多いというのです。

つまり、太刀川さんのデザイン思考とは、「常に本質を見失わない」ということです。

私自身、まさにこのケースに陥ってしまって、気づけずにいることが何度もあります。

今回の下水道の映像アイデアについても、より面白いものを作ろうと考えすぎてしまい、「見えない下水道の魅力をどう伝えるか」という本質からずれてしまっていました。

「本質を見失わない」 ということは簡単なことではなく、常に意識し、取り組まないといけないと実感させられます。僕自身、太刀川さんのお話を聞いてとても実感しました。

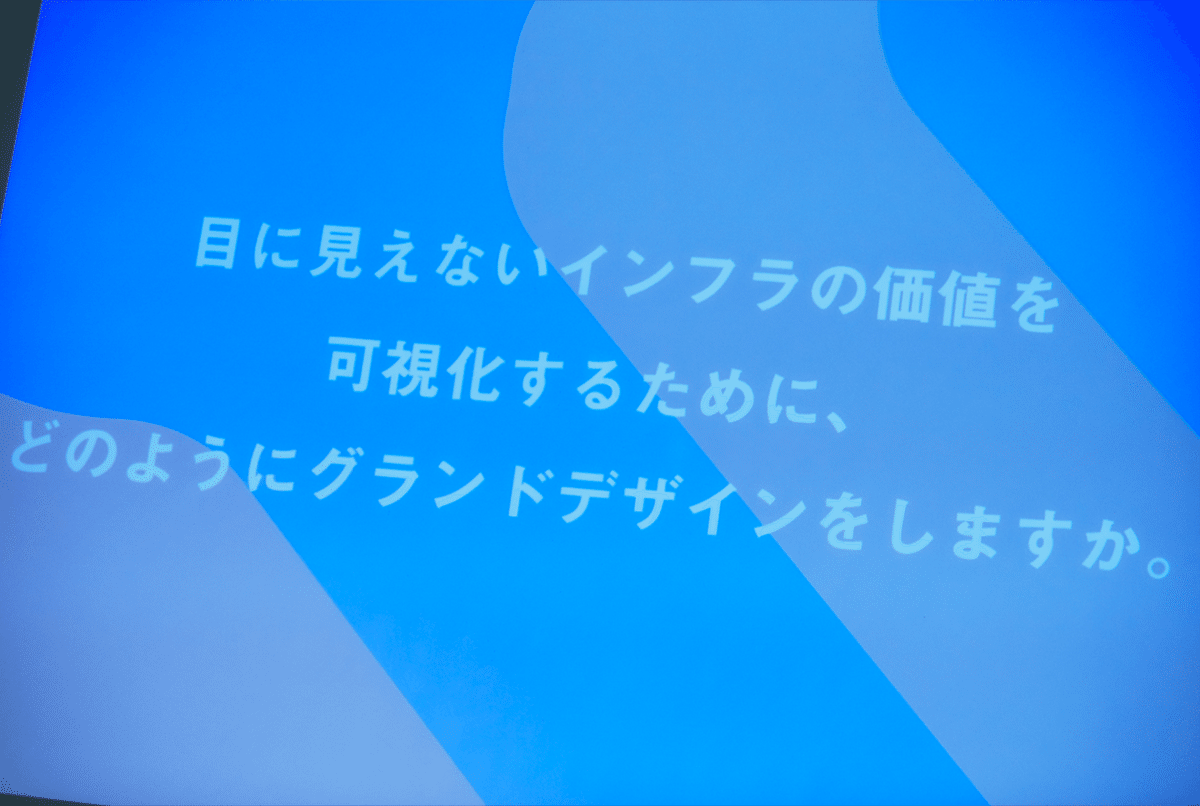

③ 公開ブレスト:目に見えないインフラの価値を可視化するために、どのようなグランドデザインを考えますか?」

改めてですが、今回のプロジェクトは「下水道という見えないインフラの価値を可視化するためには、どうしたら良いか」ということを問うものです。

そこで太刀川さんは、そんな課題を抱える会場の人たちにとってヒントとなる、ある思考プロセスを投げかけました。

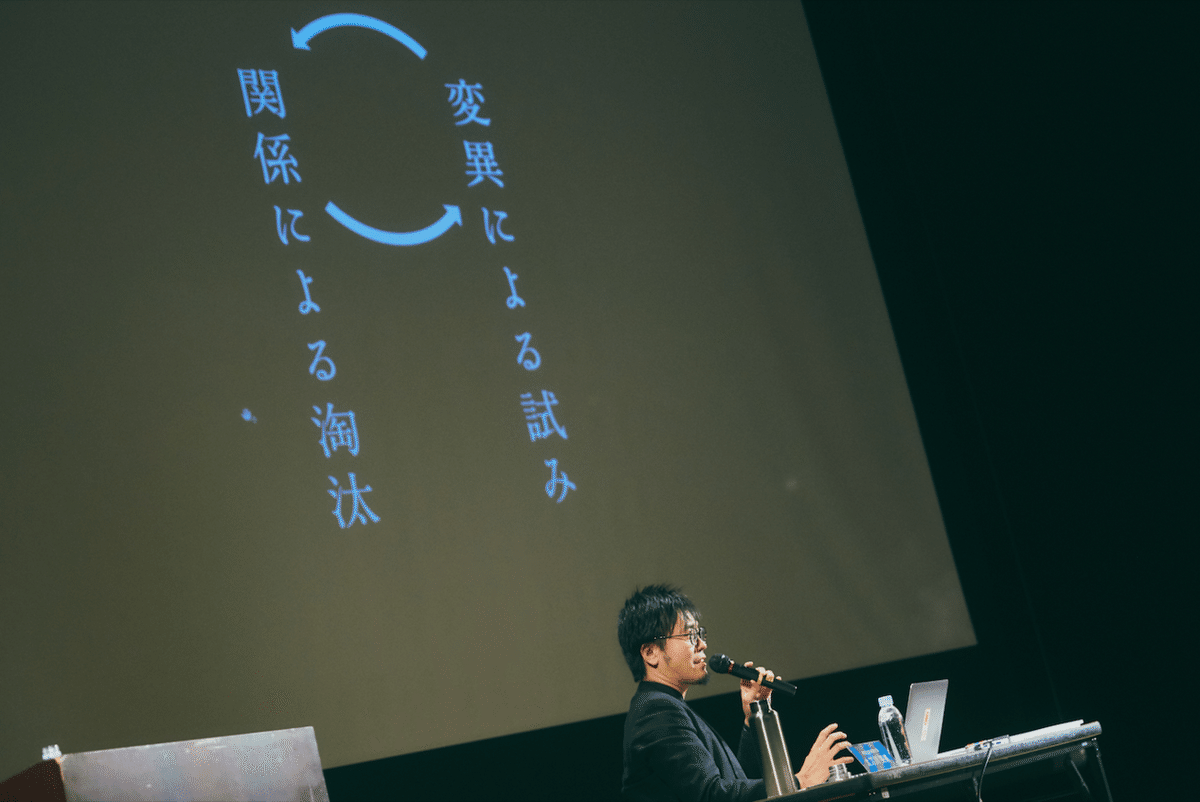

それがデザインの「進化思考」です。

太刀川さんが言うに、イノベーションが起きうる状況というのは、生物学的進化が起こる状況ととても似ているというのです。

一体どういうことなのか。

生物はそれぞれ少し違った遺伝子で生まれてきて、選ばれたり淘汰されたりする。

その後選択された個体が、最も最適な個体。デザインも同じだというのです。

その過程に至るためにはまず、様々なアイデアの型により、アイデアをできるだけ考えます。

要素を引いたり、つなげたり、代入したり、反転させたり、組織化したり。

100案作って98案捨てられる人間になれば、洗練されたデザインが生みだせるようになると言います。

このプロセスは、あらゆる思考の対象に応用できると感じました。漠然とブレストするのではなく、パターンを出し尽くして、検討して、削っていく。

そうすることで、いつもとは一味違うアイデアが生まれるのではないかと感じました。

そのプロセスを経て、太刀川さんと齋藤精一さんは、東京地下ラボにどのように適合してきたのか。

その時出た案の1つに「浄水水族館」が出ました。

下水道の施設を水族館にしてしまうというものです。

これはまさに、下水道の地下空間の中に「水族館」というエンターテインメントを代入し、イベント施設へとつなげたものです。

下水道を知ってもらうにはどんな広報プロジェクトよりもまずは「見てもらう、知ってもらう」ということが、お二方の経験則的にも最も重要だそうです。

確かに、百聞は一見にしかずという言葉もありますが、いくら平面の媒体で説明されても記憶に残るか残らないかの瀬戸際といった感じがします。

実際に「体験」することで、脳のいろんな部分が刺激され、下水道のイメージも変わり重要性にも気づけるのではないかと、僕も感じました。

④ まとめと桐生の感じたこと

今回の記事をまとめると

1、齋藤精一さんは、クリエイティブと縁がなかったところにもつなげることで変革を起こすことに成功している。

2、太刀川英輔さんは、デザインをする際には「そのものとの関係性を常に意識する」ということを前提とし、本質を常に追求して洗練されたデザインを作っている。

3、型によってアイデアをとことん出して、検討し淘汰された後のデザインはいつもより飛躍する。

という感じでした。

アイデアを出したり、ものを考える方法というのは、正解が無く、悩みがつきものですよね。

私も東京地下ラボの参加者として、良いものを作ろうと考えるほど「迷い」という悩みに陥ってしまいます。

齋藤精一さんのクリエイティブの役割の考察というのは、まさに今回のプロジェクトに当てはまっていて、東京都下水道局という組織には今まであまり関わらなかったクリエイティブが関わり、何か変革が起きるんじゃないかと、僕もワクワクしています。

太刀川英輔さんは、デザインのプロセスを抽象的に捉えて生物学的進化と紐づけてより明確に説明していました。「デザインする」という言葉自体が曖昧だと感じていた私ですが、このような紐付けかたをされると思考が明確になり体系化されていくのだなと感じます。

今回の講演が、東京地下ラボの参加学生に大きなインスピレーションを与えることは間違い無いと思います。私もまだまだ、アイデアを出す作業を精一杯やっていきたいと思います。

さて、今回は「クリエイティブとデザイン思考とは」について考えてみました。私桐生は、今回の記事を書いていて改めて、最適解はあるけど正解はないのだなと感じてしまいました。笑

そして、「本質を見失わない」というシンプルな課題が一番難しいものだなとも、改めて思いました。

皆さんはどうでしたか?

この記事が少しでもあなたの考えを動かすきっかけになったなら嬉しいです!

今回はそろそろお別れのお時間です。是非「すき!」や「シェア」の方お待ちしているので、よろしくお願いします!

最後に昨年の東京地下ラボの活動についての記事です。興味のある方は是非!

(私桐生の参加した作品も載っておりますので、お願いします!)

では今回はこの辺で!また次の記事でお会いしましょう!

広報チーム・明治大学2年生の桐生でした!