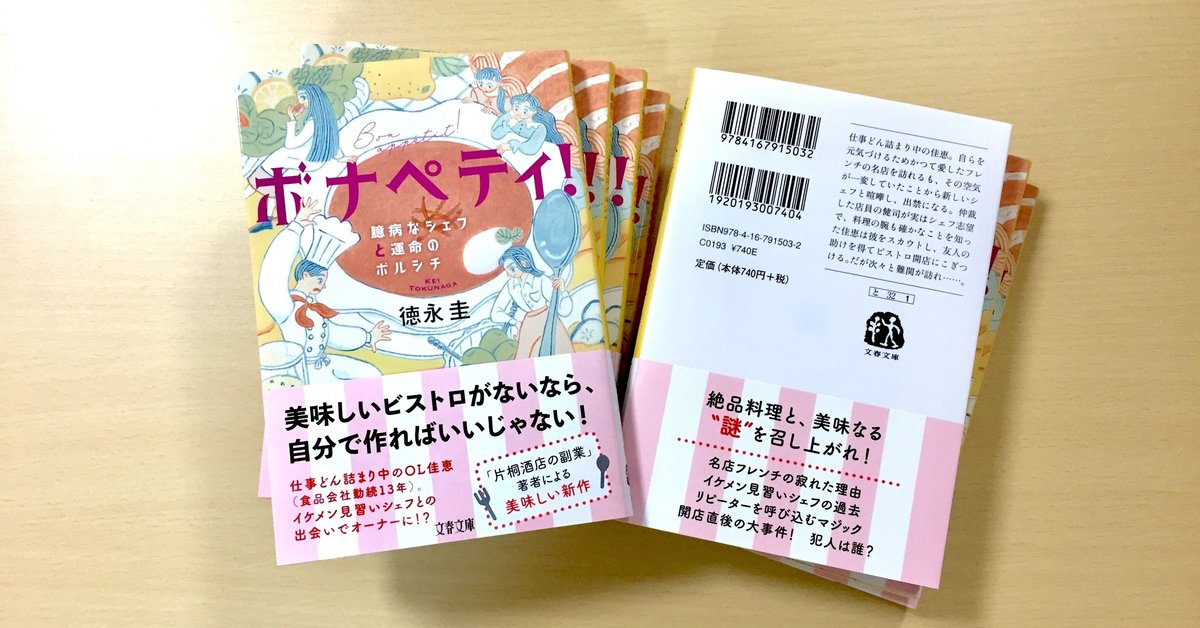

『ボナペティ! 臆病なシェフと運命のボルシチ』 試し読み 1(全8回)

1章 ―― Entrée(アントレ)

ガタン、と軋んだ音がして、身構える間もなく重心を持っていかれた。

一瞬遅れて、背中に別の誰かの重みがのしかかる。とっさに右足を半歩出し、奥歯を噛み締めて踏ん張った。ひとかたまりの乗客が右へ左へ揺さぶられるさまは、まるで棹の寒天がふるえるみたいだ、と意識を逃がすように佳恵は思う。

午後六時過ぎ、乗車率百五十パーセント超えの京王線。

彼女・長谷川佳恵の本日のモチベーションは、今から四時間ほど前にはすでに折れてしまっていた。新卒で入社してから、ほぼ十三年。負けず嫌いな性格のまま突っ走ってきたけれど、そのキャリアの中でも、ここまでポッキリいったのははじめてかもしれない。

手すりをつかんでいた腕に力を込め、揺れに合わせて身体を引き戻す。つま先のすぼまったパンプスの中で、親指と人差し指が悲鳴を上げている。

九月も下旬を過ぎ、車内の冷房は切られてしまっているようだが、満員電車の中の蒸し暑さったらなかった。

ああもう。こんな最悪な日くらい、ラッシュの時間帯の前に帰りたかったのに。

「……あの野郎」

ついドスのきいた声を発してしまい、斜め前に立っていたサラリーマンがぎょっと振り向いた。

佳恵は素知らぬふりで顔を背けて、また寒天の一部と化した。

――いったんペンディング、だそうだ。

部長から溜め息交じりの内線がかかってきたのは、佳恵が明日に控えた社長プレゼンの最終確認に追われていたときだった。

我が社の定番商品であるカレールウ、そのリニューアルの一環として、新たな派生品をラインナップに加えよ――そんな社長の鶴の一声が響き渡ったのが、今から半年前のこと。そして、その企画担当に指名されたのが、昨年チームリーダーという肩書きを得た佳恵だった。以前から隣のチームを率いていた、あの半藤――通称・半魚人ではなく。

――……はァ!? なんですかそれ。

ばさばさっと資料をぶちまけながら、佳恵は大声を上げていた。

本当に、部長の言っている意味がわからなかったのだ。佳恵が明日の社長プレゼンのため、先月からしばしば会社に泊まり込んでまで追い込みにかかっていたのは企画部のメンバーなら誰でも知っている。

そのプレゼンを、直前になって保留にする?

嘘でしょ、そんなの。このタイミングで待っただなんて……と抗議しようとしたが、受話器から聞こえる声は苦々しい。

――ともかく、これからどうするかは明日の社長会議で上層部が判断するそうだ。

――待ってください。なんで突然そんなことに……!

――知らん。訊いてくれるな。経営陣の考えなんて俺にもわからんよ。

でも、とさらに言い募ろうとして、佳恵ははたと思い出す。

“枕を濡らしたくなくば、半魚人に刃向かうことなかれ――”

嘘か真か、脳裏をよぎったそんな噂に動揺していると、まるでその隙を突くようにブツッと電話を切られた。佳恵は思わず受話器を耳から遠ざけた。

その後、不可抗力だとは思うものの、仕事をする気は完全に失せてしまった。

まさか、奴が本当に?

受話器を手荒に戻し、隣のチームの机に目を走らせる。が、女子社員の“生理的に無理”ランキング一位に輝き続けているあの魚っぽい顔の男は、そういうときに限って不在だった。

幼少から目をかけられてきた甥という立場を利用し、専務にあることないこと吹き込む。そんなことくらい、あいつには朝飯前だろうけど……。

あの半魚人め。戻ってきたら問い詰めてやる、と佳恵は苛つきながら待っていたのだが、そのうちに奴の顔を想像しただけで吐き気がし始め、『市場調査 直帰』とボードに書き殴ってオフィスを飛び出した。

営業部時代から馴染みのあるスーパーに顔を出し、気晴らしに店内をうろつき、店長と雑談し……。できる限りの気分転換を図ってみたけれども、こうして家に帰る段になっても心は晴れない。考えれば考えるほどむしゃくしゃする。

こういうときは――あれだ。

肉(あれ)の力を借りるっきゃない。

強くうなずき、じゅわんと染み出る肉汁を思い描いたとき、乗客の頭上を掠めるように次の駅のアナウンスが流れた。

すし詰めの電車はホームに滑り込み、雪崩を起こしたように佳恵も押し出された。

=====

ふたたび乗客を詰め込んで動き出した列車を見送り、佳恵は駅のホームに突っ立っていた。

本来ならばここで乗り換えなのだが、すぐにそちらへ向かわなかったのは、たしかこの近くにいいビストロがあったなと思い出したからだ。

ホームからの階段を下り、そのまま改札を抜ける。おぼろげな記憶を頼りに、駅前の商店街を進んでいく。

あの店に最後に行ったのは、一昨年の秋くらいだったっけ。

そのころ佳恵はまだ、チームリーダーとして多忙を極める前だった。企画職として舌を磨くのだという口実半分、趣味半分で食べ歩きをしていて、ある日たまたま市場調査帰りに見つけたのがその店――《ルージュゴルジュ》だった。

店構えはそう大きくはなく、その控えめさがかえって隠れ家っぽくもあり、肩肘張らずにゆったりと食事ができた。肝心の味も申し分なかったし、ワインも取り揃えられていて、そうそう、ビストロってこうじゃなくちゃね、と感心したことまで思い出せる。

ああ……。

うかつに記憶をたどってしまったせいで、口の中は今や、湧き上がった唾で決壊寸前だった。あの店で味わった牛ほほ肉のワイン煮、舌の上でほろほろと崩れていく感触を思い描いたら、半魚人に苛立っているほうが馬鹿らしくなってくる。

それよりも肉! そして酒!

美味しい食事には、悲しみや怒りを吹き飛ばす威力がある。それが佳恵の信条だ。

ところが――。

息を切らして角を曲がった矢先、目に飛び込んできた店はなんともうら寂しい雰囲気をまとっていた。

「え……?」

間の抜けた声を発しながら、看板を仰ぎ見る。

そこにはたしかに、『Rouge-gorge』(ルージュゴルジュ)と書かれていた。木製のドアも隣の出窓も、記憶の中の店そのままだ。

しかし掃除が隅々まで行き届いていないのか、窓枠はうっすらと埃をかぶり、壁の下のほうには跳ねた泥がこびりついていて、これが本当にあの活気にあふれていた店? と首をかしげたくなるありさまだった。

佳恵は入り口のドアを前にしたまま、数十秒ほど躊躇した。

明かりは灯っているから、営業中ではあるんだろう。そこで今日はやめとこうか、とはならなかったのは、とっくに腹が臨戦態勢だったからだ。せっかくこの店のために途中下車までしたのに、今さら引き下がるなんて!

意を決し、ドアの隙間から店内を覗き込むと、正面奥のテーブルには先客がいた。

――よかった、お客さん入ってるんじゃない。

「いらっしゃいませ!」

駆け寄ってきた青年に案内され、佳恵は窓際の席に着いた。

=====

その数分後、佳恵はなんともいえない後悔に沈んでいた。店先で抱いた嫌な印象は、やはり気のせいではなかったのだ。

ディナーの時間帯だというのに、店内は空席だらけ。以前は平日でも、予約で席が埋まっていることがよくあった。なのに佳恵を除けば、奥のテーブル席のカップル、それに壁際の隅のひとり客しかいない。

賑やかならいいというものでもない――とは思うけれども、ここまで静かだと客としてもいたたまれなかった。せめて気の利いた音楽でもかければいいのに、と思う。

佳恵は手を上げ、先ほどの青年を呼ぶと、ひとまず様子見のつもりで注文していった。

「赤のグラスワインとグリーンサラダ。あ、それと田舎風テリーヌも」

「かしこまりました」

注文を復唱し、どこかおどおどした様子で回れ右した彼は、ギャルソン服ではなく白のコックコート姿である。コック見習いなのかもしれない。

顔立ちは綺麗で、いかにもアイドル風という感じではあったものの、いかんせん線が細いのが残念、と佳恵は思った。制服で見映えするには、ある程度の筋肉が欠かせないのよねー。

だけど由布子(ゆうこ)なら……と、昔から男の趣味が正反対な友人を思い浮かべたところで、そのおどおどくんの声がした。

「は、はい。少々お待ちください」

厨房から「おい!」と呼ばれたと同時に、客からお冷やのお代わりを頼まれたらしい。

一瞬迷ったあと、先にピッチャーを取りに行った彼を眺めながら、佳恵は脱線しかけた意識を引き戻した。

それにしたって、とあらためて店内を見やる。

席は三十以上あるのに、給仕はあの彼だけなの? こっそり首を伸ばし、奥をうかがってみたけれど、他にスタッフの姿はない。

彼だけでホールを回せるということは、いつもこんなふうに閑古鳥が鳴いているんだろうか。あの繁盛店が? そんなに味が落ちたってこと……?

眉をひそめ、考え込んでいると、

「お待たせしました」

おどおどくんがワインとサラダを持ってくる。

続いて運ばれてきたテリーヌも交え、緊張気味に口に含んだが、意外にも味は悪くなかった。

ワインは値段相応、サラダのドレッシングも正統派といった感じである。テリーヌも臭みがなく、肉の旨味が感じられ、もし連れとの会話が弾んでいたりすれば充分美味しいと思えたかもしれない。

なのにどうして……。

ますます不可解に思い、見やった厨房の奥では、気難しい表情のおっさん――さっきのだみ声の主だろう――がフライパンを振っていた。一見して、五十は過ぎていそうな感じだ。コックコートよりも八百屋の前掛けのほうが似合いそうだが、顔に見覚えはない。

ここの店主ってたしか、わりと若かったんじゃない?

ふと思いつき、スマホで『ルージュゴルジュ シェフ』と検索してみると、あっけなく数年前のインタビュー記事が見つかった。

“新進気鋭のオーナーシェフ 人気店の経営に迫る!”

そんなあおり文句の下に写っていたのは……白い歯を見せた四十歳前後の爽やかイケメン。

――やっぱり。

佳恵は得心顔でうなずいた。

もしやと思ったとおり、いま店を仕切っているのは、以前のオーナーシェフではないということだった。

気がつくと、おどおどくんはいつの間にか厨房へ引っ込んでいた。

奥のカップルも言葉少なで、盛り上がりに欠けている。店の隅にいる中年女も、お菊さんのような暗い面持ちで口の中のものを噛み締めていて、陰気臭さがこちらまで伝染してきそうな雰囲気だ。

要はつまり、佳恵が忙しさにかまけて足を遠のかせていた二年のうちに、なんらかの理由でシェフが替わったのだろう。

新シェフの腕も悪くはなさそうだが、以前のオーナーみたいに社交的ではない。手が空いたら厨房から現れ、気さくに客に話しかける。そうしたもてなしに満足していた常連客ほど、離れるのは早かったのではないか。

シェフが替わったあと、はじめて店を訪れた客も中にはいただろうけれど――リピーターになる見込みは薄そうよね、と佳恵は思った。このビストロらしからぬ居心地の悪さでは。

佳恵はグラスワインを呷りながら、じわじわと悲観的な気分に襲われた。すぐに飲み切ってしまい、今度はハーフボトルで注文してふたたび呷る。

また一軒、この世からいい店がなくなってしまった。

どうしてこんなにも、ろくなレストランがないんだろう。くつろげる空間に、手頃な値段のアラカルト。気が向いたときにふらっと立ち寄って、美味しいものを呑み食いしたい。そんな大それた願いでもないのに、なんで……。

――ハハッ、気晴らしにまで失敗してるぞこいつ。

耳元で半魚人に嘲笑われている気がして、またイラッとくる。

「……そうだ」

こうなったら、余計なことは考えずにひたすら呑むとしよう。

佳恵は気を取り直すと、テーブルの端にあったメニュー表をたぐり寄せた。しばらくさまよっていた視線が、“チーズ盛り合わせ”の上でふと止まる。

『チーズのない食事は、片目しかない美女のようなもの』――。

そうのたまったのは、昔のどこかの美食家だったっけ。正式には、フレンチでは食事のあと、つまりデザートの一番目としてチーズを味わうものらしい。

だけどそういうお堅いルールは、佳恵の性には合わない。今日はがっつり腹を満たそうとか、今日はまったり呑みたいとか、気分に合わせてゆるく楽しんでこそのビストロよね。俺は俺、あんたはあんたで好きにしようぜ、って感じ。

「すいません」

「あっ……はい!」

片手を上げると、おどおどくんが急ぎ足で寄ってきた。

「このアラカルトの、チーズ盛り合わせをひとつ。あと、別のワインも試そうと思うんだけど」

残り少なくなったボトルを指差し、佳恵はワインリストに手を伸ばしたのだが、なぜか彼は慌てた様子で口ごもった。

「え……と、シェフに確認してきます」

確認? 何を?

そう訝しむ間もなく彼は厨房へ駆け込んでいき、一分と経たず戻ってくる。

「申し訳ありません。その、チーズなんですが、ちょっと今いくつか切らしてまして……。ハードタイプしかないそうなんですけど、それでも大丈夫ですか」

はぁ?

佳恵は耳を疑った。ハードチーズしかない?

それじゃあ“チーズ盛り合わせ”とは言えないじゃないの。ソフトチーズからハードチーズまで、数種類を少しずつ味わえるようにしてあるのが一般的な“チーズ盛り合わせ”だろう。それにワインにチーズといったら、ド定番中のド定番。それを切らすなんて……。

ここビストロよね!? と飛び出しかけた言葉を、ぐっと抑え込む。

いくら食べ歩きが趣味だからといって、厄介なクレーマーにはなりたくない。だが一瞬迷ったあと、佳恵はこらえきれずに訊いていた。

「こういうことってよくあるの? このお店、前は品切れどころか、定番からお勧めまで取り揃えられてたと思うんだけど」

「はぁ。今はシェフの方針で」

「シェフ? それって、あの名の知れたオーナーシェフじゃあないわよね。前のシェフはどうしたの」

「それは……」

うろたえるように肩を揺らし、厨房をうかがってから、彼は一段声を低めた。

「一昨年の暮れに、急に体調を崩しまして。当分治療に専念しなきゃいけないとかで、いくつか持ってた店は続けられないからと、それぞれ知り合いに譲ったと聞きました」

なるほど。その知人のひとりが、あの厳つい顔のシェフってわけか。

それにしたって、本来の《ルージュゴルジュ》らしさを蔑ろにする相手に店を譲らなくても……。佳恵は元シェフに同情しつつも、憤りを禁じ得なかった。

「じゃあとりあえず、あるぶんだけでも――」

再度顔を上げたとき、奥のカップルの席の近くで「おいっ!」と大声がした。

見れば、あのおっさんシェフが青筋を立てて厨房から出てくる。一直線に向かっているのはカップルの席だ。佳恵と同じく、おどおどくんも何ごとかと目を見張っている。

「あんたら、喧嘩売ってんですか」

「……え?」

「そのデザート。お気に召さなかったようで」

唇をひくつかせ、シェフが顎でしゃくってみせたカップルのテーブルには、食べ残しのデザートプレートがあった。

ぐしゃぐしゃに崩されたまま、食べかけのタルトタタンとガトーショコラが残っている。半分ずつ交換し、それでも食べきれなかったのか、崩れたうえに溶けたアイスまみれになっている。きれいな食べ方だとはお世辞にも言いがたい。

カップルの男もそれを察し、作り手本人を前に気が咎めたらしく、

「ええと、すいません。俺たちもう腹いっぱいで……」

と言い訳を口にしたのだが、シェフは無視しておどおどくんを呼びつけた。

「おい、ニシダ。今すぐ皿を下げろ」

「え、でも……。まだお飲み物が」

「いいんだよ。全部下げちまえ」

シェフは吐き捨てる。「こっちは料理を作る。お客はそれを食べる。その関係ってのは対等であってしかるべきなんだ。なのに近ごろの客ときたら、テーブルに出されたら最後、何をしてもいいと思ってやがる。腹いっぱいになったってんなら、そりゃあ仕方ないけどな。だからってこんな汚ねえ食べ方があるかよ」

カップルはますます萎縮し、気まずい静けさが店内に満ちる。だが、

「何よそれ」

シェフの態度にカチンときた佳恵は、勢いよく口を挟んでしまった。

あ、まずい。

“れ”のあたりでそう思ったけど、もはやあとの祭り。

厨房に戻りかけていたシェフは歩みを止め、ゆっくりと振り向いた。

→次回に続く