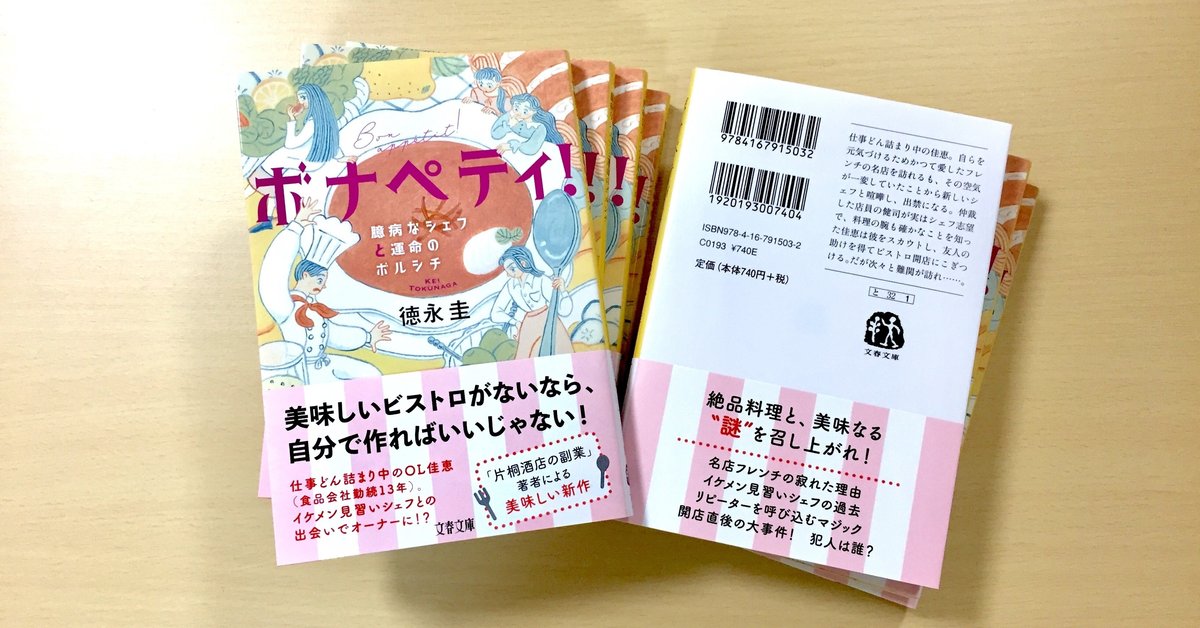

『ボナペティ! 臆病なシェフと運命のボルシチ』 試し読み 4(全8回)

* * *

日曜日。佳恵はすっかり馴染んだ由布子宅にて、ケーキをつついていた。

東急溝の口駅から由布子一家の住むこのマンションまで、歩いて十五分。高校時代からの友人である彼女が結婚し、娘を産み、ここへ移り住んでからもう三年になる。

今日は手土産を買い忘れてしまったので、駅からの途中にある洋菓子店に立ち寄った。買ったのは彼女が好きそうなイチゴタルトと、自分用のオペラ。それから彼女の娘のひなたには、小ぶりのショートケーキだ。

「……あ、失敗した。このタルトだったら、ダージリンのほうが良かったな」

由布子は果物っぽい香りのするルイボスティーに口をつけたとたん、眉をひそめてキッチンに戻っていく。

「貰いものだったんだけど、賞味期限が近かったのよねー」

佳恵は「ふぅん」と気のない相づちを打ちつつ、切り分けたオペラを口に放り込んだのだが、そこでふと、窓際にぶら下がっていたモビールに目を引かれた。羊のマスコットのあたたかみが、子どものいる家によく似合っている。

「それ、先月のハンドメイドのイベントで買ったの。可愛いでしょ」

由布子も佳恵の視線に気づいたようで、ティーポット片手に嬉しそうに言った。

「このティーカップも、その前のイベントで見つけたもので……あ、ひなたー。テレビ見るんなら先にオモチャしまってねー」

娘にも忘れずに声をかける彼女は、もうすっかり母親の顔だ。

高校卒業から十七年。顔を合わせればすぐ、あのころのノリに戻れてしまうから、意識することはそれほどないのだが……いつの間にやら、かたや仕事に追われる会社員。かたや子持ちの専業主婦。

なんか不思議なもんよね、と思いつつ、佳恵はもぐもぐとオペラの甘さを味わっていた。

大学卒業以来、都内のコンサルティング会社に勤めていた由布子が仕事を辞めたのは、その娘を妊娠したのがきっかけだった。

想像以上につわりが重く、しばらく主婦ライフを楽しむのもいいか、と彼女なりに気持ちを切り替えたらしいのだが、安定期の暇つぶしにベビー用品を手作りし出した――かと思いきや、ハンドメイド即売会なるものにハマったらしい。

そしてそのブームは、産後四年経った今なお続いているようだ。

――私がよく行くのは、横浜で開催されてるものなんだけどね。そこの常連さんで、私の好みにドンピシャなアクセサリー作家さんがいるのよ。しかも同い年だから話しやすくって……。

と、ピアスやネックレスを自慢げに見せられたこともある。それはたしかに、そっち方面に興味の薄い佳恵から見ても完成度が高く、ていねいに手作りされているぶん、市販のものより愛着が湧くんだろうなと思った。

私だったらアクセサリーより、食べ物のほうに断然興味があるけれど。

「そういえば、私、脱サラするかも」

佳恵がつぶやいたのは、由布子がタルトを胃に収め、満足そうにティーカップを口に運んでいたときだった。

「ん゛んっ!?」

と変な声を出して、由布子が激しくむせる。

「やだ、大丈夫?」

「だ……大丈夫? なのは佳恵のほうでしょう! 今度は何、何を思いついたの」

語気を荒らげた由布子に、テレビを見ていたひなたが不思議そうに振り返る。

「いや、別にねぇ……。たいしたことではないんだけどさ。実はこないだ、ちょっと嫌な目に遭っちゃって」

佳恵はダージリンで喉を湿らせてから、先日のビストロであった出来事を由布子に話した。贔屓の店がなくなってしまった辛さとか、そのあたりも端折らずに説明したのだが、聞き終えた由布子は呆れ顔で首を振った。

「それ、私も出禁が妥当だと思う」

「ええっ、なんでぇー!?」

「むしろ私、お店の人たちに同情するわ……。あのね佳恵、私らもういい大人でしょう。たしかに悲しいことだし、残念なのもわかるけど、そういう店には二度と行かなければいいだけじゃないの」

「えー、けどさぁ」

「いい? 佳恵は常々、自分を基準に考えすぎなのよ。どうせネットの口コミも評価悪いだろうし、放っといてもつぶれるって」

今日も由布子の言うことは正論なのだが、佳恵は釈然としない。

「で、なんでそのビストロの話から脱サラになるの?」

「ああ、そうそう。そのことがあってさぁ、私、なんか呆然としちゃったんだよね。あれだけ常連客がいた店なんだから、私と同じ悔しさを味わってる人も絶対いるでしょう? だったら世のため、世の食道楽のため、その代表である私がいっちょひと肌脱いで――」

「脱いで?」

「いい感じのビストロでも作ろうかなー、って」

はあぁ…………と、空気の抜けるような溜め息の音がした。

「……相変わらず、佳恵の発想は豊かだよね」

由布子はローテーブルに肘をつき、こめかみを揉んだ。

「だって私、マンション買うつもりでけっこう貯めてたしー。よく考えたら、飲食業の経験もあるじゃん。イケると思うんだよね」

「どのあたりで『イケる』と思えるのか、よくわからないけどね」

こめかみを揉む指の動きは、ますます速くなる。

出端をくじくようで悪いんだけど、と由布子は一度言葉を濁し、窓の向こうを遠く見つめた。

「うちの旦那のお兄さん、それで何年か前に痛い目を見たのよね」

「え。それ、飲食店を始めたってこと?」

「ううん、業種は違ったんだけど。もともと輸入食品の会社に勤めてて、ある程度人脈もできたからっていうんで、独立して店をオープンしたのよ。ほら、よくあるじゃない? オシャレ系の調理器具とか食器とか、キッチンまわりの雑貨を扱ってるお店」

「……ああ」

少し考えて佳恵はうなずく。「パスタ入れるだけの瓶とか、食パン入れとくためだけの卓上ケースとか、ああいうのを売ってるとこね。そんなん、買ったときの袋でいいじゃんってツッコみたくなるけど」

まあね、と由布子は苦笑する。

「だけど、それでも、お義兄さんにとっては昔からの夢をついに叶えたってことだったみたい。小さくてもいいから自分の店を持つんだって、それこそ社会に出たころからずっと考えてたんだって。誰にも相談せずに動いちゃうような人だから、うちの旦那もオープン直前になるまで知らされなくて」

「ロマンチストなのねぇ」

と佳恵は頬を掻く。「けど、それで痛い目見たってことは……」

「うん。お義兄さんも頑張ってたみたいなんだけど……ね。結果的には一年ももたなかった。借入金の返済もまだ続いているし、ようやく明るい表情を見せるようになったのもごく最近の話なの。起業とか独立とか、かっこいい感じでもてはやされてはいるけれど、やっぱり気軽に手を出すものじゃないよなって旦那とも話してたとこだったのよ」

由布子は伏せていた顔を持ち上げ、まっすぐに佳恵を見る。

「だからね、佳恵」

「はい?」

「店を持つって、根本的に、『イケると思うんだよねー』とかそういうノリで決めるものじゃあ全然ないの。佳恵は甘いのよ! 甘すぎる!」

さっき食べてたオペラの千倍甘ーい! と、佳恵は鼻先に指を突きつけられたのだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?