薩摩琵琶は50/50(フィフティ・フィフティ)

琵琶と同様のルーツを持つ他国の楽器の多くは、器楽的に発展し、ギターやシタールのようになりました。

一方、日本の琵琶は物語を引き出すための、伴奏楽器として進化を繰り返してきました。

薩摩琵琶の歌と伴奏がどのように共存しているのか、私の経験を基にお話しします。

伴奏の役割

薩摩琵琶は、語りの間に合いの手を入れます。

講談師が張り扇で間を取るように、語りと琵琶を交互に繰り返して物語を進めます。

また、琵琶の曲はイントロにあたる『謡い出し』(『弾き出し』とも言う)以外は、決められた歌の文句の後に演奏されます。

これは、琵琶歌の強調したい場面を情景描写するためです。

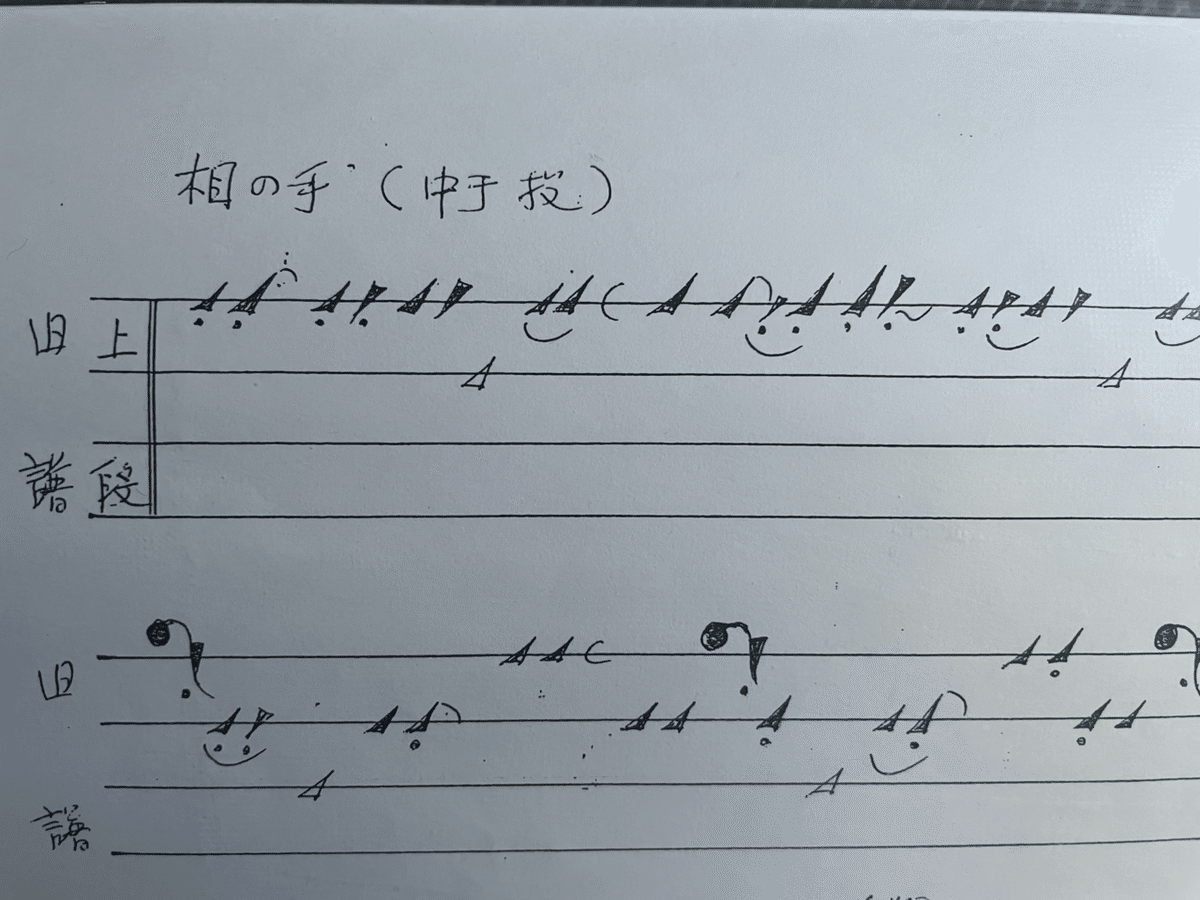

琵琶の曲、インストゥメンタルのことを弾法(だんぽう)と言います。

語りで情報を伝え、弾法でイメージを膨らませるといったところでしょうか。

弾法は歌った文句に合わせてフレーズや間を変えて、物語を表現する役割を担っているわけです。

そして、そのフレーズは歌った際の節回しに合わせて選択されます。

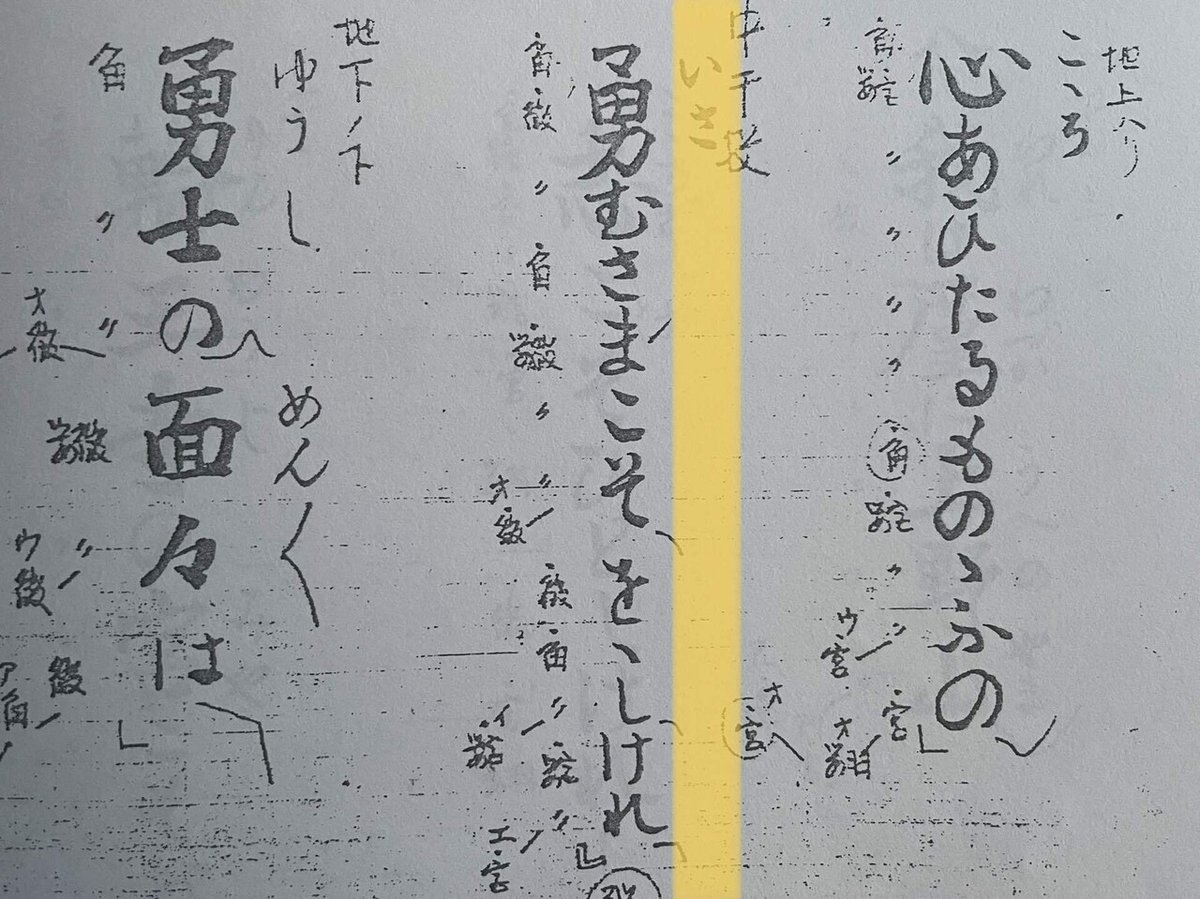

例えば、「彰義隊」という歌で以下の文句が出てきます。

"勇む様こそ雄々しけれ"

この文句は『中干投げ』という節回しで歌われて、歌の後に『中干投げ』の弾法が入ります。今から戦に向かうという大事な場面で、歌われるため、力強いフレーズが入ります。

このように、琵琶歌では歌に決まった旋律系が入ると弾法が入るのが基本です。

ここは強調したいというところで、メロディアスに歌い、その文句を描写するためのインストゥメンタルが入るのです。

琵琶と歌はどちらが重要?

琵琶を弾く人間にとって議題にあがることが多いのが、"琵琶(楽器)と歌(声)はどちらが重要なのか"ということです。

「彼の声は良いですね」「琵琶がよく鳴っているなぁ」と演奏会に足を運んだ方々の感想も、人によって分かれるところがあります。

私の尊敬する安田幸吉先生の著書「永井重輝とその門流」の中で、安田先生が師匠の永井先生に、琵琶と歌はどちらが難しいかを訪ねた記述があります。

永井先生は次のようにおっしゃったようです。

弾法は根気と練習で上達するはずであるが、歌はその人の喉の生まれつきがあるから、弾き方よりは難かしいと云えるだろう

また、この本には安田幸吉先生の言葉で次のように記されいます。

美声で、綺麗な歌なら、何も琵琶歌をやる必要はない。

老齢者の場合、技で力の不足がカバーされる。否、わざが力であるかも知れない。

これは琵琶人にとっての金言だと私は思っています。

同じく尊敬している薩摩琵琶の名手である萩原龍洋先生は著書「注解薩摩琵琶歌集」の中で、このように語っています。

私は節をつけるなら浪曲をやった方が良いと云っている。

薩摩琵琶の語りは、調子を意識して無理に作る必要はないし、調子をつけて歌いたいなら浪曲をやった方が良いということであります。

私の流派である士弦会は、宗家の普門院紫城先生が歌の節も研究しており、薩摩琵琶の謡い方については厳格な型があります。

どの先生もどちらが重要か、ではなく物語を薩摩琵琶らしく表現すると言うことを伝えていると思います。

薩摩琵琶は50/50(フィフティ・フィフティ)

私の師匠である森園史城先生に、かつて以下のことを教えてもらったことがあります。

「薩摩琵琶は琵琶と語りの調和が大切で、楽器と演奏者の関係は50/50 (フィフティ・フィフティ)なんです。」

私の演奏に関して、琵琶と語りがバラバラであることを指摘していただいた際の発言であったと記憶しています。

この言葉を聴いて、私なりの薩摩琵琶の在り方が鮮明に見えてきたことを覚えています。

著名な先生や師匠からの教えを受け、薩摩琵琶の歌と伴奏について私は以下のように考えています。

"歌が上手いだけであれば、琵琶を弾かなくても良い。琵琶を弾くだけでは何も表現できない。薩摩琵琶は語り手と楽器が対等な関係であり、演奏者の調和を持って、琵琶歌は成立される。"

琵琶歌、楽器、語りの調和を、薩摩琵琶弾奏家が一人で行うことに表現者としての醍醐味があるのです。

薩摩琵琶を聴く際には、曲と語りの関係、文句の意味や弾法が入る箇所を意識して、ご鑑賞いただければ幸いです。

いいなと思ったら応援しよう!