3/31発売『暗殺の森』UHD+Blu-rayについて②

年末からこちら、制作の作業を進めておりました『暗殺の森【4K修復版】』UHD+Blu-ray、いよいよ発売が迫ってまいりました。権利取得前の準備段階から含めると、およそ1年間にわたって取り組んでいましたので(いつもいつもこのことを考えていたわけではないにしろ)、「ようやく!」という感じで感慨もひとしおです。加えて、新年度の「午前十時の映画祭」でも、10〜11月にかけて全国の映画館で上映されることが決まりました。こちらの配給については自分の勤める会社のテリトリーではないのですが、上映に使うDCPは、今回のUHDやBlu-rayのために日本で色を直した映像、そしてオノ セイゲンさんのリマスターした音声を使って作られる予定ですので、映画館の大スクリーンと豊かな音響で味わう愉しみも待っています。

さて、その「色を直した」という話、前回の投稿を多くの方が読んでくださいまして予想以上の反響をいただきました。その時はまだ自分自身の想像、妄想も含めてつらつらと書いてしまったわけですが、海外のサイトに同じ問題について懸念を示し、取材も含めて記事化されている方がありましたので、今回はそれをご紹介したいと思います。まず最初はFilmmaker Magazineの、ビンガム・ブライアントという筆者の投稿。これがアップされたのが、僕たちがIMAGICA EMSの部屋で『暗殺の森』の色の確認をしていたまさにその日、2022年12月15日というのも、何かご縁を感じます。

最近、Google Chrome等、ブラウザの翻訳機能もなかなか馬鹿に出来なくなってきてますので、より詳しく知りたい方は上記サイトを翻訳して読んでいただきたいのですが(専門用語も多いので未熟な翻訳機能ではさらに分かりにくいところもありますが)、記事の主眼は以下です。

・ここ10年の映画のデジタル修復において、それを行うラボの「署名」とも言えるような色の傾向を示す場合がある。

・顕著なのはフランスのエクレール(Eclair)の鋼のような青色に寄る傾向と、イタリアのリマジネ・リトロヴァータ(L'Immagine Ritrovata)のセピア、黄色に寄り、全体に薄暗い、という傾向である。

上記サイトに行くと、エクレールとリトロヴァータ、それぞれが修復した作品からのキャプチャー画像が並んでますので、「こういうことか」と分かっていただけると思います。前回の投稿で、僕は「彼らにはこれが黄色に見えてないのではないか」ということを書きましたが、どうもそんなことではないようです(この記事を書いた人がどこの人かは分かりませんが。アメリカ人?)。それで彼は業界の2人のカラリスト(色を調整するプロフェッショナル)にも話を聞きに行っているのですが、一人はNYのシネリック(スコセッシの財団の仕事や、日本の溝口健二や川島雄三作品の一部を修復している)の人、もう一人は、今回の『暗殺の森』も修復したリマジネ・リトロヴァータのシニア・カラリストで責任者であるジャンドメニコ・ゼッパ。実はエクレールは2019年にリトロヴァータに買収されたので、ゼッパ氏はエクレールの方の責任者でもあるそうです。彼はすでに16年この仕事をしており、その前は映画研究をしていた人で、彼の目指すところは世界中の多くの修復ラボの人も口にするように「その映画が最初に劇場公開された時のフィルムの状態に出来る限り近づける」ことで、当時の公開プリントが残っていれば、それも参照すると。彼は自分たちの仕上げたものに「黄色い」傾向があることは認識しているのですが、それは当時のコダックの上映用フィルムの特性を反映させたものだ、と説明しています。

これに筆者であるブライアント氏は「同意できない」と書いています。たくさんの映画を観てきたけれど、黄色く見える映画もあったかもしれないがそれは極めて少数派だと。映画のデジタル修復に関する書籍From Grain to Pixel(この本はクリエイティブ・コモンズで、PDFが無料で配布されています)の著者ジョヴァンナ・フォサッティの言葉を引いて、「当時のプリントを参照してもある特定の色が褪色しているので、信頼できる指標にはならない」と。ゼッパ氏もその危険性はもちろん意識はしているようなのですが……。

シネリックの人もゼッパ氏も認めることには、ラボでの仕事はその中で完結しがちで、業界の横のつながりや情報交換もなく、もっと公の議論が必要なんだけど、ラボ同士が競合関係にあること(どこだって仕事を取らないといけないわけですから)が、それを阻害していると。

この記事の中で言及されている、この問題を2021年に指摘しているもう一つのサイトがあります。これを運営しているレミー・ピニャティエッロというフランスの工業デザイナーは、自分が買ったフィリップ・ド・ブロカの『リオの男』(1964)Blu-rayの色味に違和感を感じ、自前のBlu-rayのレビュー・サイトを立ち上げたのでした。こちらの記事では、近年、エクレールやリトロヴァータで修復された作品について、それをリリースする会社が独自に色をやり直す例があることも指摘し(まさに今回、僕たちが『暗殺の森』でやったことです)、それぞれのラボが修復を手掛けた作品の一覧と、それをどこのレーベルが改変したかの一覧表も付けています。

2021年にはMUBIのサイトにロバート・ドラッカーという人も、やはり修復時の色の問題について書いています。ここでは英米でクラシック・フィルムのBlu-rayを出しているArrow Filmsのジェイムズ・ホワイトの言葉を引いています。「映画の修復に本当の終わりというものはない。新しい道具や技術が映画をもう一度修復する新しい理由を生み出してしまうからだ」。

最初のブライアント氏の記事に戻れば、彼はとにかく各国の映画アーカイブや技術者の組織がこの問題にもっと着目し、議論を重ね、問題のある(と思われる)ラボが、なるべく早い段階で、よりまともな色に仕上げるようになることを望んでいます。なにしろ映画の修復には大変な労力もお金もかかり、すべての映画が修復の対象になるわけでもないので、限られたリソースを無駄に費やすのは良くないと。

映画の修復、特にオリジナルに忠実な色の再現というのは、本当に難しく(正解が見極めにくく)、まだまだ過渡期にあると言えましょう。その意味では、最近「大映4K映画祭」で公開され、Blu-rayも発売された、大映の超初期のカラー映画、吉村公三郎監督の『夜の河』(56)や、同じく大映で小津安二郎が監督した『浮草』(59)、どちらも撮影監督は宮川一夫ですが、これらの色彩の再現に、資料的、科学的なアプローチで腐心したIMAGICA EMS(今回の『暗殺の森』の色調整もお願いしました)の作業などは本当にリスペクト出来るものだと思います(修復のプロセスは各々のタイトルにリンク張ってあります)。

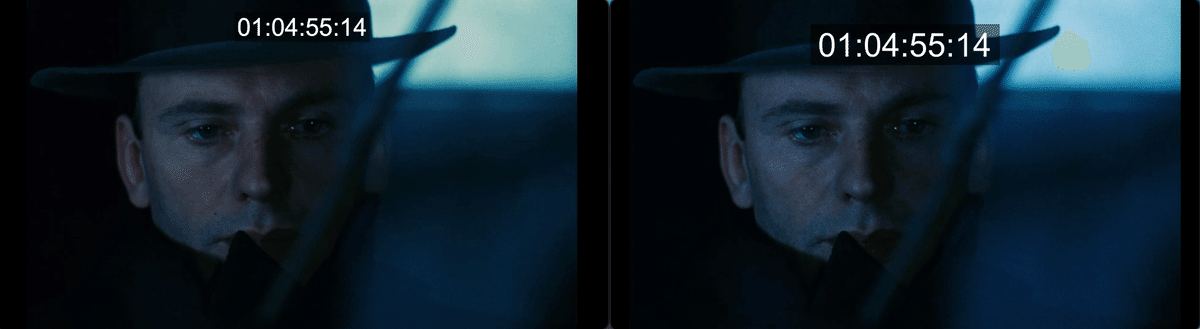

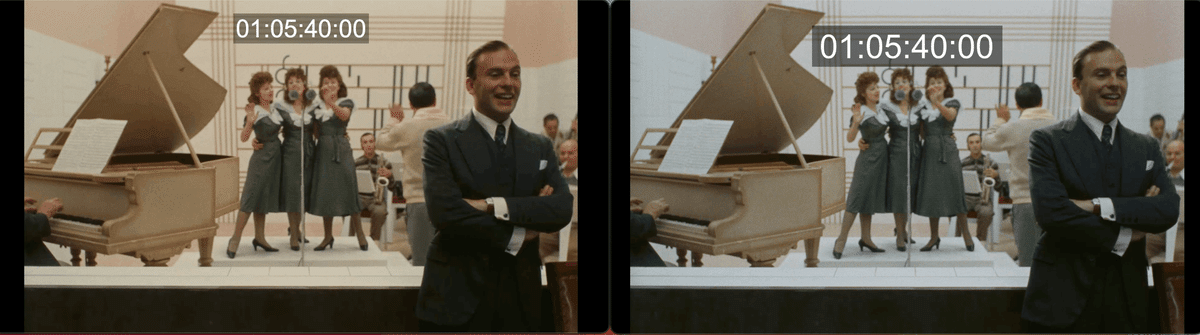

さて、『暗殺の森』に話を戻しましょう。今回、イタリアから来たマスターがどれくらい黄色かったのか、それをどれくらい抜いたのか、before - afterを以下にお見せします。

というわけで『暗殺の森【4K修復版】』UHD+Blu-ray、3月31日発売です。本編もいいのですが、封入特典として、POSTER-MANこと小野里徹さん入魂の28ページの解説ブックレット(15,000字!)、さらに初回限定ですが、その小野里さんのコレクションのスチルを厳選して冊子にしたフォト・ブックレットも付きます。どうぞよろしくお願いいたします。