減薬を始める方、減薬中の方 色々な視点から回復のための準備と環境整備をしよう

これまでに向精神薬を減・断薬して回復した人々を100人くらい取材してきた中でそれらの人々が共通にしていたことを整理して『ゆっくり減薬のトリセツ』は編集されています。一応ステップごとに並べてありますが、どこからスタートするか?どこに着目するかは読者のみなさん次第です。

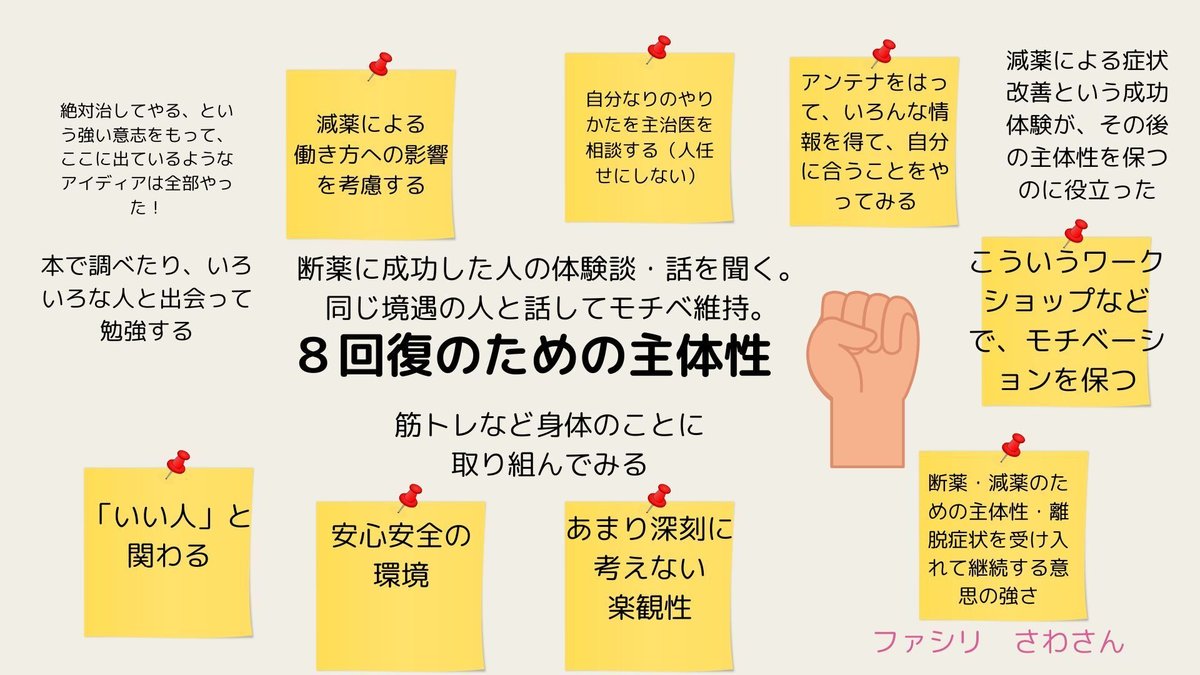

そこでカフェの第3回目は、これまでに向精神薬を減・断薬して回復した人々を100人くらい取材してきた中でそれらの人々が共通にしていた8つの項目についてみんなで話し合ってみることにしました。

話し合いの手法は、ブレイクアウトルームを4部屋作りそこでオンラインワールドカフェをやってみることにしました。

まずこのレイダーチャートの説明です。取材では中心が0で一番外側が100%とした場合、この8項目がどのくらい満たされているかの実感を本人にお聞きし、点で繋ぐということを

かなり多くの方で調べてみました。

もちろん全てが満たされた正八角形の人などはいません。

出来た図形の面積が大きい方がより回復が順調に進むことは確かだと思います。でもその形はみなさん違います。

紫色はある回復者の方の例ですが、回復者の中にもいろんな形の人がいました。

例えば良い精神科医に出会えることはラッキーなことですが、減薬を丁寧に支援してくれる精神科医が全くいなくても他の条件を満たすことで回復が進んでいる方もいました。

そこで今回は回復のための環境条件も多種多様だなということを考えてくことを目的に、参加者の皆さんにこの8テーマについてグループで話し合ってもらいました。

話し合いの方法は8〜9名ずつ4つのブレイクアウトルームに入っていただき2テーマについて話し合っていただく方法で、ルームを変更して2回繰り返す方法で行いました

どんな精神科医が必要?

精神科医にみなさんが望むのは、やはり「話を遮らずにちゃんと聞いてくれること」や「薬についての説明を丁寧にしてくれること」だと思いますが、実際にはなかなか理想の先生は見つからないものですね。医療経済上一人の患者に15分以上時間をかけると病院は赤字になるそうで、いわゆる3分診療が一般的な状態のようです。

減薬に関しては、多くの精神科医は知識や経験がないとわりきって自分で勉強していくことが現実的なのかもしれません。医療側の事情についてはトリセツにもあります

2どんな食生活が良い

脳腸相関という言葉もあるようにメンタルの健康には神経伝達物質を作る原料としての栄養が大切という話はかなり一般的になってきています。

⭕️糖質を控えめにする

⭕️ミネラルを多く摂取する

⭕️タンパク質を多くする

⭕️添加物を避ける

といったあたりが基本かと思いますがみなさんの話し合いの中でもそういった話題が出てきたようです。

減薬と栄養に関しては次回9月25日のテーマにしますが、以下に概要があります。

3どんな運動や療法が良い?

運動に関しては歩くことが最も身近に実行でき健康を維持する効果も高いことが伺えます。話し合いからは、歩く際に何か目的をもう一つ持つことが継続につながるといったアイディアが出ました。

参加者でドクターのせきちゃんからは以下が良いという情報が出ました!

こころのケアワークアウト

4メンタルや薬について話せる人や場

医療のことを話す時の身近な相談役として薬剤師さんを上げる方がいたようです。「薬剤師さんは副作用のことしか知らない」という意見もありますが、薬剤師さんを減薬の支援者としてこちら側に巻き込むという手もトリセツに書いてみました。

また幻聴のある方はヒアリングボイシスといったグループや、民間のカウンセラーさんなどを利用する方法がありそうです。

話せる場所は必要だが、「意見を押し付けずにただ聞いてくれる場所が理想」という声も聞かれました。

オープンダイアローグのように「聴く」と「話す」を分ける

話し合いの手法も魅力的ですし、今後カフェでは当事者研究やWRAPなどの手法も試してみたいと思っています。

5家族の理解・家の環境

お子さんが精神疾患に罹患して、親御さんが患者会や家族会などでお子さんのために一生懸命に勉強したり、回復方法を探している姿をたくさん目にします。私の実家もそういった状況でしたのでよくわかります。

ただ私はきょうだいなので親とはちょっと立場が違う感じです。きょうだいしまいの会というのにも参加したことがありますが私にはあまり居心地の良い場所ではなかった気がします。

親御さんは必死で情報を収集するがお子さんのご本人自身はそういったことにあまり関心がなく、親として学んだことを色々試してみたが「その効果の本人の状態はよくわからない」という場合も多いように思えます。その一方で同居している家族や親との関係があまりよくなり子どもの方が主体的になって独立することが回復のきっかけになることもありますね。

それぞれ状況が異なるわけですが、家族の問題はとても複雑で個別性の高いものだなと思います。親の立場、この立場でいつか話し合いができたら良いかなと思うのです。

6打ち込める趣味や活動など

色々な趣味や活動の話が出ましたね。アート作品を作ったり音楽や、小説を書くなど、クリエイティブな活動やスポーツなど色々なものが出ました!その人が夢中になれる楽しいものが回復を助けるための支えになることは間違いなさそうです。講演会などで自分の闘病体験を話したことをきっかけに、ベクトルが回復の道に向かったという方も何人かお会いしています。

7経済的な安定

経済的な問題はシビアですね。お金をかけずに生活を楽しむ工夫はみなさん色々しているようです。また自立支援医療や

障害年金、生活保護など制度を利用していくことも重要なポイントですが、体調が不安定な中働いて賃金を稼ぐということになるとやはり大変なようです。またもし完全に断薬した場合には福祉のサービスをどうするのかという問題も気になるところですね。

これまで服薬してきた薬を減らしていく、あるいは断薬して回復していくということを考えた場合には、特に本人の主体的な覚悟がないと難しいのだろうという印象があります。

自分に合う方法を自分で探していくためには、それまで医師や家族などに委ねていた意思決定を1つずつ取り戻していく

行為だからだと思います。

そういったモチベーションを維持するために同じ経験をした仲間と話したり、情報を自ら集めるといった行為自体も、回復の原動力となる気がしています。

8つの項目についてみなさんと色々話しアイディアを出すことができました。最初に書いたようにこの8つを全部完璧しようと頑張る必要はないと思うのですが、減薬の量など数字的でテクニカルなことだけに固執しているより、少し視野を広げ、いろんなことに目を向けてみるのが良いのではないでしょうか?

減薬に取り組む医師のインタビューはこちらです

昨日も参加してくれたせきちゃんこと関原芳夫医師のインタビューはこちらです↓素敵な先生ですぜひ読んでね

いいなと思ったら応援しよう!