Special Education during Pandemicまとめ②データとコラボレーション

少し時間が空いてしまいましたが、前回に引き続きウェビナーのまとめをアップしたいと思います。

今回はSPED弁護士であるJack D. RobinsonとWayne D. Steedmanの話した

内容を一緒にして要点をまとめてみました。

同じく弁護士のPiper Paul氏のまとめた内容は主に保護者のアンケートによるDistance learning中の困りごとに関するデータだったので、割愛させていただきます。気になる方はぜひウェビナーのビデオをご覧ください→リンク

保護者へのアドバイス:データについて

前回の記事でWright氏が不十分であったSPED教育の補償に関して

お話しした際、データをとれ!と締めくくっていましたが

Robinson氏とSteedman氏が詳しくどう言ったデータなのかを説明してくれました。

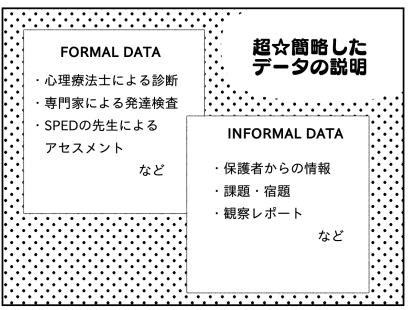

予備知識として療育におけるデータを簡単に分けると上記のようなFormal AssessmentとInformal assessmentによるデータがあります。

お子さんのIEPを作成・見直しするのは全て発達検査やInformal assessmentからの情報、IEPゴールに関するデータに基づいて決めていきます。

コロナ禍だからこそ、お子さんの学習のサポートには

データがより大事と言うことでした。

それは保護者のつけた記録も含まれます!

そんな中、保護者からあった弁護士団への質問がこちら:

学校側から保護者のとったデータじゃ使えないと言われたらどうしたらいいの?

弁護士軍団からのアドバイスは

データ・記録の取り方や必要なサポートについてペアレントトレーニングをしてくれるよう頼む

療育に関するサポートをしていた中、お子さんの学習のサポートに必要なRelated Service(関連サービス)の中でペアレントトレーニングがあまり活用されていない印象を受けていたのですが

9月に学校に戻れる保証がない今、ペアレントトレーニングを活用して学校とのコラボレーション・連携を強くしていくことが大事!

と言うアドバイスを聞いて「そうだよな〜100%まだ言い切れないもんな」と思いました。

今現在感じている家での困りごとが、夏休み〜新学期もずっと続くと

ご家族の負担がとても重い!!!

使えるものは有効活用していけってことですね、弁護士団!

どんなことを先生やIEPチームに伝えたらいいのか、

アドバイスをまとめたものと私なりに解釈したのがこちら↓

コミュニケーションは必ずメールで!

今時メールが主流ではありますが、電話口で話したことだったり、

ビデオカンファレンスなどで話し合った内容は書き留めてメールすべし。

初めてSpecial Educationに関するワークショップに参加した時から今回のウェビナーでも、ものすごく強調されていました。

メールも証拠・データとして扱うとは・・・さすがアメリカ!と思った。

私の場合、口頭での会話の内容は「今日はありがとうございます、今日のミーティングではこのようなことを話し合って、プランはこうすると決まったと理解していますが確認お願いします」みたいな感じで折り返すようにしています。

英語で書くのが難しかったら逆に先生に「今日話し合った内容をまとめたものをメールしてくれませんか?」って聞くのも手ですね。

「聞くより、読む方が得意なんで!」って言い訳も使えます。

お互い敬意を持ってコミュニケーションする

もう一つウェビナーで大事ですよって繰り返されていたのが

コラボレーションを意識してコミュニケーションをすること。

自分の子どもの学習が、障がいを理由に放置されたり、不適切な対応をされたら怒りますよね。ちなみに私は人様のお子さんでも内心ブチ切れてます。

でも喧嘩腰になってしまうと、IEPチームとして機能しなくなってしまう。

学校側も頑張ってくれているから・・・お世話になっているからあまり口うるさく言いたくない。

と、よく日本人の保護者の方だけではなく、たくさんのサポートしてきたご家族からよく聴きました。

しかし、正すことは正すべき。

そう言う場合、相手に敬意を見せつつも、問題点をはっきり指摘し、協力を頼むことを意識してコミュニケーションをすると、多少は円滑にお話が進みます。

例えば・・・

IDEA法のなかで保護者は学校の先生や専門家たちと対等なパートナーとして

扱われているわけなのですが

専門家じゃないし、知識もないのに気が引ける・・・

と感じるのは普通だと思います。

だけど、子どもの成長を願うと言う点では、専門家だろうが保護者だろうがゴールは一緒であることを全面に押し出して進めると、個人的には少し気が楽です。

わからないところはその都度説明を求めることも大事かと思います。

学年度が終わる前に必要ならEvaluationをリクエスト

少しそれますが今回の投稿でウェビナーは全てまとめたいので。

別にいいかなーと言う方はここまでで良いかと。

家庭でのオンライン学習に切り替わったことにより、学校で得られていたサポートがない今、新しい環境での学習に必要なニーズを理解するのに必要であれば学年度が終わる前に一度Evaluationをリクエストしてみるのも手出そう。

今は全てがリモートだから、Evaluationは無理

と学校からの返答があっても、

オンライン学習が全くうまくいっていない場合、見直しは必須です。

新学期の学習環境が不確定なのだから今から見直しするのは無駄ではない

との弁護士軍団の見解。

備えあれば憂いなしってことかな?

学区のスタッフによるEvaluationの整備ができていないのであれば、Independent Education Evaluation(IEE)をリクエストしてみてはとのアドバイスがありました。

IEEとはもし学区に必要なEvaluationやアセスメントを行える専門家がいなかった場合、学区外の専門家に委託したりすることです。

そのほかにも学区が行なったアセスメントの結果に保護者が納得しなかった場合など、リクエストする場合もあります。

この場合も保護者は学区にアセスメントの費用の負担をリクエストできます。

ただし学区側が行なったアセスメントは適切であったと主張する場合、法的手続き(Due process)により裁判官の意見を求めることもありますが、

よっぽどのことがない限りそこまでは行かないんじゃないかな。

さて、難しい内容だったのでうまくまとめられたかはわかりませんが、

とりあえずウェビナーのまとめはこれで終わりたいと思います。