ロールアップ戦略事例【株式会社技術承継機構】

以前「グロース市場における今後の対応」を読んでいた時、

「今後、企業間の統合が進むだろうな」

と考えていた中で、【株式会社技術承継機構】の目論見書が目に留まったので、気になる箇所を書き留めておきます。

同社目論見書、非常に学びの多い資料です。

◆ロールアップ戦略の定義

グロース市場には、小規模なシステム会社やコンサル会社などが多く、それぞれが営業部門・管理部門などを持っていて不経済。もちろん社会において必要な事業をそれぞれ営んでおり、ロールアップを行って大きな会社を作っていくことも必要。

ロールアップ戦略とは、PEファンドがしばしば用いる戦略で、既存の投資先において、連続的に新たな買収を行う行為や、また買収後に連続的に既存の投資先と統合する行為を通じて、シナジー効果による利益の拡大(バリューアップ)を追求することを指します。この戦略は、「比較的に小規模の会社が多く存在・分散してる業界」において実行され、買収先は主に同業種かつ比較的小さな規模の会社になり、具体的には、市場のパイを確保(規模の拡大)や統合による一括効率化(規模の経済)を実現していくことで、収益拡大を図ります。また、ロールアップ戦略を用いる際は、最終的にキャピタルゲインを獲得することを目指し、主なエグジット方法としては、IPOやM&Aが用いられます。

https://nipponci.com/article/glossaries/6330/

小規模事業者が多数存在する業界で、M&Aを繰り返しながら規模を拡大して規模の経済による競争優位と収益力を達成し、しかるべき規模で拡大できた段階で株式公開(IPO)する戦略

後半の説明が分かりやすいですが、ロールアップ戦略とは小規模事業者が多数存在する業界で、M&Aを繰り返し、成長する戦略です。

最近ですと、

・エンターテインメント業界の株式会社GENDA

・物流業界の株式会社ハマキョウレックス

・食品業界の株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス

・国内IT・DX業界の株式会社SHIFT

などの企業が事例として取り上げられます。

今回採り上げる株式会社技術承継機構は、2022年3月、互いのM&A手法を学ぶため、株式会社SHIFTと資本業務提携し、23,400株(発行済株式の0.3%)、1053万円の出資を受けています。

◆株式会社技術承継機構の事例

2025年2月5日、株式会社技術承継機構は、東証グロース市場に上場予定です。

これに伴い同社「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」が閲覧できるため、この資料から、ビジネスモデル等、気になる部分を書き留めておきます。

★経営戦略

中小企業の事業承継は日本における社会課題であり、当社は国内事業承継M&Aという成長市場におけるユニークな企業であります。当社が製造業の譲受に特化している理由としては、日本の製造業は世界中で高く評価されており、グローバルに勝負できる業種であること、国内の製造業には優良企業が数多くあること、他業種と比較してM&A市場における買い手候補が少ないと考えていること、といった点が挙げられます。また当社は自社を製造業における連続買収企業(Serial Acquirer)と位置付けており、米国Danaher(ダナハー)社や英国Halma(ハルマ)社、スウェーデンIndutrade(インデュトレード)社を参考にしております。過度の統合に拘らず、個社の自主独立性を尊重する一方で管理・改善はしっかり行う体制を敷いています。

海外のベンチマーク企業の名前を明確に挙げていて、特にダナハー社について、「米国Danaher社のDanaher Business System(DBS)をモデルにバリューアップ手法を仕組化した当社独自のマニュアル」として制作したNGP(NGTG Growth Program)を買収後のバリューアップの中核に置いていると言及しています。

ダナハー・コーポレーションは医療診断機器・水質検査・試薬・歯科医療機器・分析機器など幅広い産業向けの機器・ソリューションを提供する企業グループ。

ダナハーといえば30年で400件を超えるM&Aと、その手がけた買収の多さで知られる。

DBS(ダナハー・ビジネス・システム)というM&A後の仕組み的なオペレーション改善アプローチによって収益を改善させ続けることで成長した。

・・・

ダナハーはほとんど事業を売却しておらず、買収先のブランドもほとんど残したままだ。

ダナハーの買収戦略の中核の1つは、優れたブランドを持つ(粗利益率は高い)が経営がうまくいっていない企業を、利益体質に変えるソリューションによって改善すること(改善できるポテンシャルの大きい企業を選んでいること)。

・・・

DBSは、もともとはダナハー傘下のジェイク・ブレーキ(現在はダナハーから企業分割されたフォーティブ傘下のJacobs Vehicle Systems)の経営危機を脱するために学んだ日本の品質管理活動(トヨタ生産方式)をベースとして独自に最適化したカイゼン・ツール。

無駄を排除して(リーン生産方式)業務効率の持続的な改善を仕組み的に行うツールやノウハウのようなもの。

「ダナハー【DHR】買収⇒カイゼン(DBS)⇒利益体質化⇒補完買収⇒持続的成長で数百社の実績」https://www.americabu.com/danaher

<ダナハーの8つのKPI>

①中核事業の成長、②営業利益率の改善、③運転資本(WC)利益、④投資資本利益率などの財務基準、⑤顧客の納入・デリバリー、⑥顧客体験を測定する外部品質などの顧客対応基準、そして残り2つは⑦社内補充率(管理職の社内の候補者の比率)、⑧定着率。

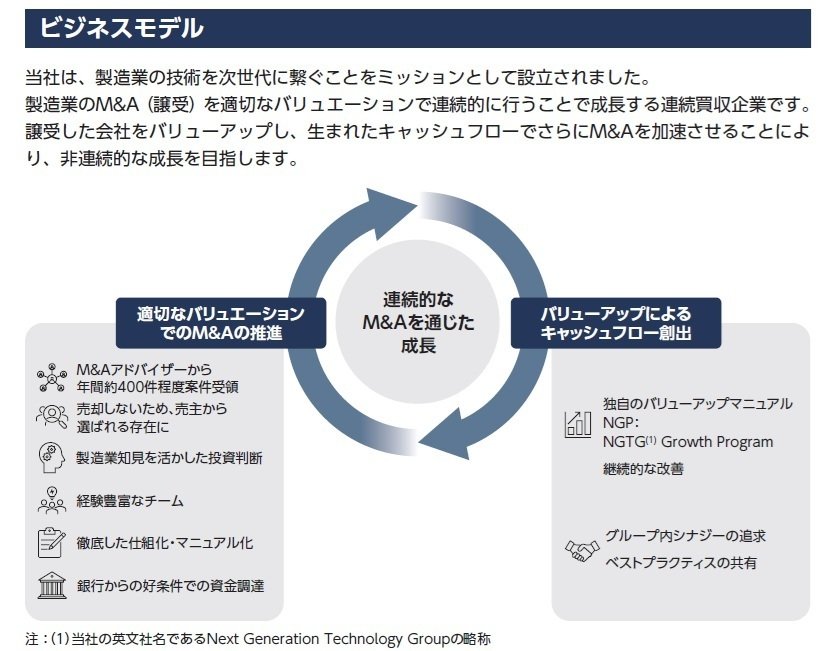

★ビジネスモデル

加えて、個人に頼ることなく誰でも当該業務を遂行できるよう、マニュアル化と情報共有を常に進めております。このような仕組化の徹底により、M&Aの各プロセスを少人数で効率的に実行することが可能になっております。

譲受企業の企業価値向上については、NGTG(注) Growth Program(NGP)の推進による譲受企業の売上と利益のオーガニックな成長(既存事業の拡大や効率化による内的成長)を追求しています。NGPは、米国Danaher社のDanaherBusiness System(DBS)をモデルにバリューアップ手法を仕組化した140項目以上におよぶ当社独自のマニュアルであり、譲受先の成功例・失敗例を基に週次でアップデートしております。

これにより、担当者が誰であってもEBITDAマージンの向上、企業価値向上に向けた施策の実行が可能となり、効率的かつ効果的な成長支援ができるようになっております。NGPを通じたグループ内でのベスト・プラクティス共有に注力しております。

海外事例も参考にしたマニュアル化・標準化を推し進め、スケールする仕組みを作っています。

★成長支援策パッケージ

NGPの具体的な内容については以下のとおりです。

NGPとは当社が譲受企業において提供可能な様々な成長支援施策パッケージであり、既存譲受企業において効果のあった改善の取組等をリスト化したものです。当該リストは、各譲受企業における試行錯誤を通じて、常により効

果のある内容へ週次で定期的に更新しています。譲受以降を3つの期間に分けて、それぞれの期間に適した施策を譲受会社の経営陣と相談しながら、譲受企業の状況に応じて導入しています。

当社は譲受企業の売却が必要な買収ファンド(PEファンド)と違い、超長期目線での会社支援を行っております。一方でスピード感を持って各種の施策を実行していくことが肝要と考えております。

・・・

第1ステップ(譲受~半年後):上場企業に必要な管理体制の強化及び、現状把握&現行事業の足腰強化

・全社員との面談により会社の現状把握を最優先しつつも、現状把握と同時進行で打てる施策についても順次導入

・チャットツール、ビデオ会議等のITシステム導入による業務効率化促進

・必要に応じて組織体制の見直し等を実行

・事業計画の策定

第2ステップ(半年後~二年後):第1ステップで把握した状況を踏まえて策定した事業計画の実行

・管理体制がきちんと機能しているかのモニタリング

・自社の改善を通じた収益力の強化

・会社の強みと課題に応じた、営業強化、製造現場改善、研究開発促進、人材採用強化等の幅広い成長支援メニューを会社の状況に合わせて実行

第3ステップ(三年目以降):安定的な成長と更なる取組

・海外進出、他社との連携を含む会社の拡大

・NGTGのM&Aアドバイザーとのつながりを活用し、周辺領域におけるM&A対象企業の探索及び提案を推進

上記の各ステップにおいては多方面から各社のニーズに合致する支援を提供しております。

具体的には、

①営業における新規顧客獲得のための営業戦略立案やウェブサイト刷新やウェブマーケティング、

②開発・製造における製造コストの削減やオペレーション最適化、整理整頓はじめ5Sの徹底、

③人事における採用強化、頑張った人が報われる効果的な人事制度策定、従業員教育プログラムの拡充、

④経営管理における必要に応じた組織再編、意思決定プロセスの変更、予算や設備投資計画の策定、経営数値の管理強化、

⑤ITにおける各種SaaSなど業務効率用ITツールの低コストでの導入、自社の生産管理システムやAIを用いた画像検査装置、IoTを用いた現場管理システムなどの開発・導入

などが挙げられます。

◆傘下企業の規模感

同社傘下の企業は比較的規模が小さく

・株式会社豊島製作所マテリアルズシステム事業部 年商19.9億円

・株式会社豊島製作所部品事業部 年商23.7億円

・株式会社東洋マーク 年商4.9億円

・FAシンカテクノロジー 年商4.9億円

・エムエスシー製造株式会社 年商3.8億円

・株式会社篠原製作所 年商6.2億円

・京和精工株式会社 年商5.4億円

他、年商規模10億円弱の企業が大半を占めており、同社の連結従業員数523名、10社で構成されていることを勘案すると、1社平均50名程度の中堅・中小企業で構成されているようです。

この規模感の場合、グループ各社の従前の総務・経理・人事といった管理部門の人材は、多くて5名程度、営業部門も多くて5名程度の組織が想定されます。

また、製造業の場合、設備投資・製造人員採用投資が優先されるため、製造分野以外の部分、特に教育・管理分野への投資を行うことが単独企業として劣後されることが多く、同社の5つの成長支援策パッケージは、有効に機能することが想定されます。

特に、経営管理、採用、人材教育、営業については、短期間で目に見えてプラスの効果が期待でき、これが従業員の賃金アップの原資となる可能性もあります。また、同社HPのオーナーインタビューにあった補助金申請サポートも、新規事業開発における投資原資を得る上で、目に見える取り組みだと納得感がありました。

◆上場企業他社比較

同社の年商110億円を勘案し、個人的に気になる連続M&A実施(ロールアップ戦略)上場企業と比較してみます。

7318 セレンディップ・ホールディングス(年商197億円)

7369 メイホーホールディングス(年商103億円)

因みに、先に事例で上げた企業の直近年商は以下のとおりで、同社110億円からの乖離が大きいため、今回は上記企業と比較してみます。

・株式会社GENDA(年商556億円)

・株式会社ハマキョウレックス(年商1405億円)

・株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス(年商497億円)

・株式会社SHIFT(年商1106億円)

★3社比較

セレンディップ・ホールディングスと技術承継機構は、製造業を中心としたロールアップ戦略を採用している点で、似た企業だと言えます。

メイホーホールディングスについては、技術承継機構とは業界が異なりますが、売上規模・従業員規模が近い、ロールアップ戦略を採用している企業です。

技術承継機構については、他の2社と比較し営業利益率の高さが目に留まります。

収益性の高い企業を傘下におさめていること、本部人員が8名と、スリムな管理体制であることが要因ではないでしょうか。

◆個人メモ

以前に比べ、M&Aがより身近な存在になりつつあります。

これは、M&A仲介事業者の増加や地方銀行による事業承継の積極的な推進が背景にあります。

その結果、ロールアップ戦略を活用してIPO(新規株式公開)を達成し、非連続的な成長を目指す企業が今後さらに増加していくと予想されます。

そのような中、同社は目論見書において次のように述べています。

「リスクの高い赤字の再生案件には取り組まず、売上高に対してEBITDAマージンの高い収益性の高い企業を、適切なバリエーション(企業価値/EBITDA倍率)で譲受することを最優先に考えています。」

この姿勢により、同社の信用力が向上することで、より魅力的な企業の買収が可能になると推察されます。

しかし一方で、上場維持基準の制約を踏まえて、買収ファンドや事業会社との買収にかかる競争の激化が懸念されます。

加えて、少子高齢化による労働力不足という国内環境の厳しさも、同社の成長戦略に影響を与える可能性があります。

これからも、同社をはじめとする複数のロールアップ戦略を採用する企業に注目し、どのような戦略的特徴を持つ企業が成長を遂げるのかを注意深く観察していきたいと思います。

いいなと思ったら応援しよう!