【CANYON】最新エアロードのヘッドまわりが特殊過ぎて詰みかける◎2023年02月21日更新

広島県広島市にある『動く』自転車屋【サイクルサービストグト】のnoteをご覧いただきありがとうございます。

『快適長持ち系自転車安全整備士』ノーリー(店長)です。

今日(執筆時点)は勤労感謝の日ですね。

多くの人の労働でこの世が回っているわけで、働く多くの人に感謝します。

そして自分自身とともに働いてくれる『物』にも感謝するのもいいんじゃないでしょうか。

私なら工具等の道具類、それから全ての愛車にも感謝の気持ちを新たにしています。

自転車ユーザーの皆さんも、ぜひ愛車に感謝し労ってあげて下さいね!

さて、今回の記事は【CANYON】(キャニオン)の最新AEROADの修理記録です。

「特殊にも程があるだろ!」

というツッコミを入れずにはいられない、エアロード。

スペック表に表れない部分もご紹介します。

専門用語も多くなってしまうので、少々マニアックな内容です。

■今回の患『車』

リア12速のULTEGRAを装備した

【CANYON】(キャニオン)

AEROAD CF SLX8 DISC(エアロード シーエフ エスエルエックスエイト ディスク)。

当店に入院した直後はまともに写真を撮れる状態ではなかったので、車体紹介は作業完了後(掃除やコーティングの前段階)の写真を使っています。

入院中の写真もこの記事で公開しているので、興味がある方はこのまま読み進めて下さい。

ステムとハンドルバーが一体化しただけではなく、トップキャップ(ヘッド玉当たり調整に使う部品)すら付いていません。

そういう仕様です。

こうなるとハンドルまわりにアクセサリーを付けるとなると、もはやレックマウントしか選択肢が無いのでは?

レックマウントなら適合するアクセサリーも多いので困ることは無いでしょう。

ちなみに当店でもレックマウントの取り扱いがあります。

この夏に登場したばかりの新型ULTEGRA。

リア12速になり、セミワイヤレス化されました。

ブレーキホースもフル内装(内通タイプ)で、必要最小限しか露出していません。

以前、当店ブログでご紹介しましたが、今回のアルテグラのアップデートで特筆したいのはブレーキです。

パッドクリアランス(パッドとパッドの隙間)が増えたことにより、ローターがパッドに無駄に触れることも少なくなりました。

今回の患『車』さんはフロントブレーキの異音が気になる事で、もちろんそれも調整済みです。

後ほどご紹介しましょう。

サドルのクランプは両サイドから挟むタイプですね。

エアロ形状に妥協が無い分、シートポストも替えがきかない構造です。

フロントディレイラーも進化しています。

しかしそれよりも気になる事が…。

取付け台座のボルトが接する部分だけ塗装がありません。

これは整備性の向上を狙っているのでしょう。

メカニックとしては高く評価したい部分です。

掃除前の状態ですが、新型アルテグラの変速フィーリングは確かに進化を感じます。

リアが12速になったことで、ホイールにもまた互換性の問題が発生します。

今後も気をつけていかなければなりませんね。

空気抵抗の削減を狙った構造ですが、整備性に関しては難アリです。

コーティング前なのでボトルケージは一旦外してあります。

ボリュームのあるBB付近はカーボンならではという造形ですね。

厄介なことに流通量が少ないネジピッチのアクスルシャフト。

輪行等で万が一にも紛失したら大変です。

しかしこうして表記されているのは親切だと思います。

レバー先端はガーミンのサイコン等と連携することで使えるスイッチです。

シフターもまたスイッチなので、『押し込んで変速機を動かす』という構造ではありません。

言い換えると軽い力での変速が可能ということですね。

『エアロ系ロードバイクあるある』のひとつ。

その名は『90度に切れない(曲げられない)コックピット』

この車種に限らず、エアロ系のロードバイクはコックピット(ハンドルまわり)を90度に曲げられない構造になっているものが多いです。

フロントフォークにストッパーが付いていて、ヘッドチューブ内で引っかかる構造になっています。

一説によると落車時にブレーキホースを傷めないようにするためだとか。

しかし、落車時にフロントフォークのそのストッパーがヘッドチューブを突き破り、フレームがお亡くなりになったというユーザーさんもいます。

実際の運転でハンドル操作をする時は、ハンドルを90度に切ることもないでしょう。

ですが、輪行袋に入れるにはかなり苦労するし、物理的に袋に入れられないかもしれません。

エアロ系のロードバイクを買う際は、その辺りも覚えておくと後悔しにくいでしょう。

■今回のご依頼内容

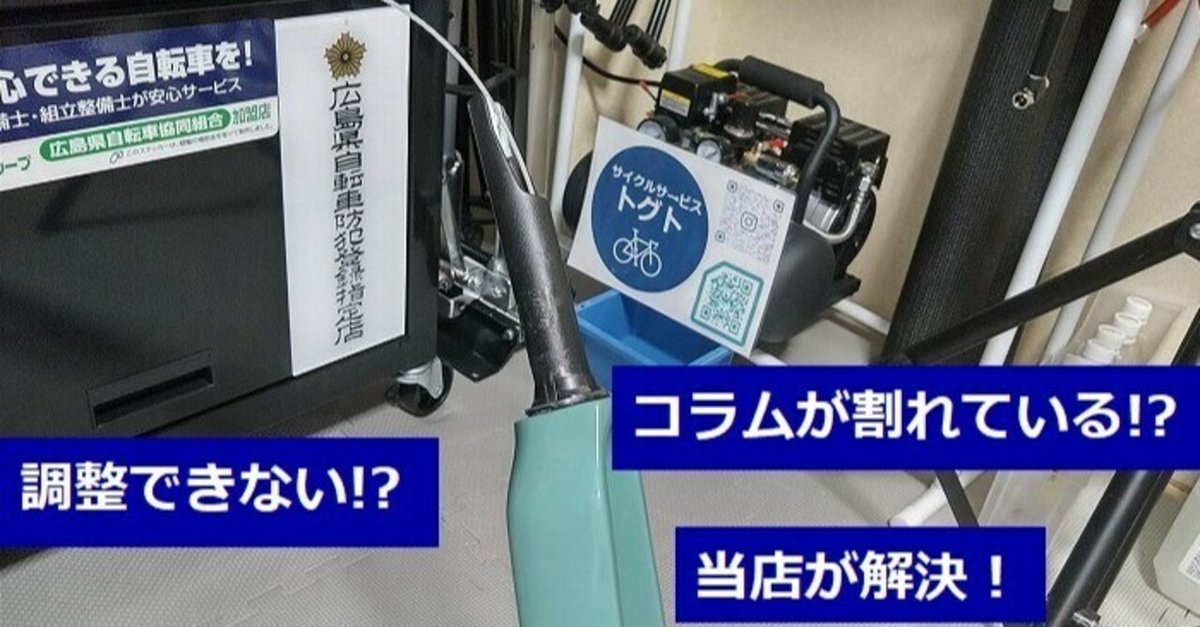

コラムスペーサーを抜いてハンドル高を自分好みの下げようとしたそうです。

すでに他のスポーツタイプ自転車で同様の作業を経験していたものの、エアロードがあまりにも特殊過ぎる構造でどうにもならなくなったそうです。

ついでにフロントブレーキのローターがパッドに『シュンッ!シュンッ!』と触れるのも気になるとのこと。

販売価格を下げるために人件費をカットしている【CANYON】(キャニオン)に問い合わせても2桁におよぶ日数の間レスが無かったり、回答がどうにも的を射なかったりで長期間お困りでした。

文章だけで表現すると、

『コラムスペーサーを抜いてハンドル高を下げるだけ』

です。

しかし、特殊過ぎる構造ゆえに作業はとても大がかりなものになってしまいました。

ご依頼いただいたユーザーさん(お客さん)も、エアロードを購入後に苦しむ人を減らしたいとのことで、こうして当店ブログでご紹介させていただくことになりました。

■作業ダイジェスト(写真多数)

まず手順について。

①フロントブレーキホースを切断する(場合によりリアも)

②ブレーキ本体も外す(ついでに徹底洗浄する)

③ホイールを外したついでにブレーキローターも洗浄する

④フロントフォークを抜き取る(ついでに掃除もやっちゃう)

⑤フォーク固定要のスモールパーツを救出する。

⑥適正に組み直す(出来ればハンドル高を下げる)

⑦ブレーキ本体を適切に取付ける(必要に応じてフォーク側をヤスリがけする)

⑧ブレーキホース長を最適化する

⑨ブレーキオイル再注入&エア抜き

等々。

他にも細かい部分はいろいろありますが、まとめるとこんな感じです。

というわけで、50枚を超える写真で作業の様子をご紹介しましょう。

予めブレーキ本体の固定ボルトを緩めます。

使っているレバーはこのように最新のアルテグラ。

ブレーキオイルの出入り口はここにあります。

六角レンチでキャップを外します。

オイルライン開閉のボルトは工具が刺さっている部分です。

オイルを抜いたらブレーキホースを外しやすくしておきます。

フラットマウント規格のブレーキ本体は脱着の際のボルトの手順も重要です。

2箇所の本体固定用ボルトを少しずつ緩めましょう。

最終的には下側を完全に抜き取ってから

上側を完全に抜き取ります。

これでホースは抜けます。

ブレーキ本体もキレイに外せました。

使用感がある状態です。

ここからまだまだ分解していきます。

細かいピンももちろん抜いて洗浄します。

細かい隙間にブレーキダストが溜まっていますね。

これはなかなか普段は掃除できない部分です。

今回はブレーキの音鳴りも気になるとのことだったので、原因究明のためにも一度完全分解から徹底洗浄してみました。

見違えるほどにキレイななりました。

細かいカスもキレイに取り除きます。

ブレーキ本体を組み直します。

パーツ点数は少ないのでこれ自体は難しい作業ではないと思います。

トルクチェックだけはしっかりと!

パッドが油を吸うとゲームオーバーなので、ブロックを噛ませます。

フロントフォークを抜き取るということは、先端に付いている金色の玉みたいなヤツ(オリーブ)を外さなければなりません。

かしめてあるので再利用はできないので切断が必要です。

とは言っても、ホース長が足りなくなるとまた厄介なので、本当に最低限のだけ切断します。

結果として長すぎたらあとでまた切ればOKです。

しかし、無駄に切りすぎて長さが足りなくなったら大事になります。

慎重に位置を決めて、無事にいい感じの長さに切断できました。

ハンドルまわりからのケーブル内通タイプはフォークも特殊な形状だったりします。

フロントフォークがお亡くなりになったら大変です。

祈るような思いで無事に抜き取れました。

ちなみにキャニオンから付いてくる専用工具は↑のフォークコラムに対し、このようにネジ込んで使います。

このステム部分の一番上にある穴に通したいのですが、どうにも通れません、

この専用工具は絶対無くさないように注意しましょう。

組み直す時のために下準備を済ませつつ、ガラス系コーティングを施工してあります。

↑の丸部分がコラムのストッパーです。

(ハンドルを90度に切れない原因)

ヘッドチューブの中はこうなっています。

開けたついでに掃除しましょう。

↑分割式のコラムスペーサーです。

無事に該当部品を救出できました!

専用工具であるヘッド調整ツールで動きを確認します。

ヘッド調整を行う場合は、先にこのツールを付けておくのが吉です。

動きは問題無し。

試しにコラムスペーサーを入れていきます。

とりあえず仮止めです。

ブレーキホース長を確認してから『インサート』を圧入します。

↑銀色の部品です。

やむを得ず新品を使いました。

オリーブの側面にはうっすらとプレミアムグリスを塗ります。

コネクティングボルトをこの向きでホースに通します。

オリーブを先頭にして、そのすぐ後ろからコネクティングボルトがついてくればOKです。

空中では力をかけにいので、一旦フロント・フォークに固定します。

組み付けも手順が重要です。

ここでミスるとブレーキ本体に大きなキズが残るかもしれません。

ブレーキホースをしっかり押し込みながらコネクティングボルトを締め込みます。

改めてオイル出入り口を開けます。

オイルが抜けきった状態が↑です。

ファンネル(じょうご)をセットします。

オイルライン開閉ボルトを緩めたら

下からゆっくりオイルを注入します。

ゆっくり注入することで、気泡の浸入をある程度防ぐことができます。

レバーにセットしたファンネルにオイルが溜まってきたら、ブレーキ本体の開閉ボルトを閉じます。

じゅうぶんなエア抜き作業を済ませたらファンネルを外します。

ブレーキホースの再接続が完了しました。

ヘッド調整については↓をご覧下さい。

というわけで、無事に仕上がりました。

プロ・メカニックとして、これから【CANYON】(キャニオン)の自転車を買おうとしている人に向けての解説動画や記事を公開予定です。

広島市や近郊にお住まいでキャニオンのロードバイクでお困りの方はお気軽に当店へご相談下さい。

■自転車のご依頼・ご相談等はメールでお気軽にどうぞ↓

当店は出張修理等が多いため、決まった店休日や営業時間という概念がありません。

他店様が営業していない時間帯でも予約制にてご依頼等を承ります。

また、当店にて自転車の販売(防犯登録含む)も行っておりますが、他店様にてお買い上げの自転車の組立や点検及び調整、修理やカスタマイズ、オーバーホール等のアフターケアも大歓迎です。

ご依頼・ご相談はメールにて24時間いつでもどうぞ↓

※運転中や作業中等ですぐに返信できない場合もありますが、チャット感覚でお気軽にご利用下さいませ。

いいなと思ったら応援しよう!