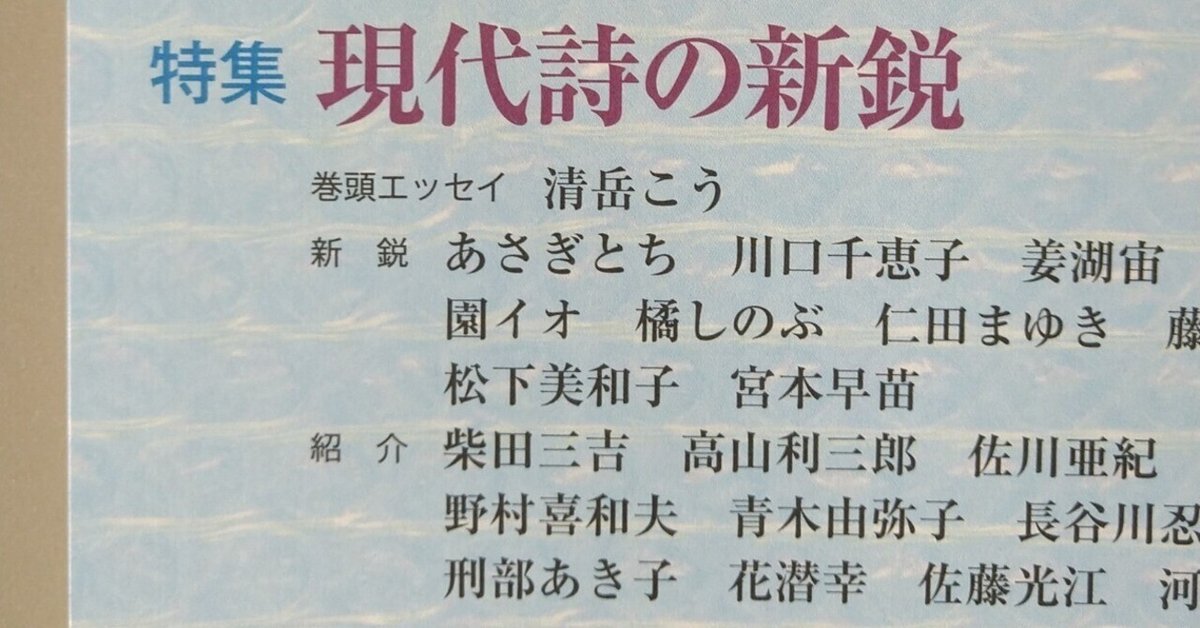

エッセイ|『詩と思想』現代詩の新鋭に選ばれました。

この度、『詩と思想』現代詩の新鋭に選ばれました。大変有難うございました。エッセイ、柴田三吉さんの紹介文、新作詩「めばえ」が掲載されています。詳しくは4月号をご覧ください。

おそらく昨年発行した第一詩集『水は器に合わせ形を変えるでしょう いつか 思いもよらぬときに』が、選考基準に達したからであると思われます。

清岳こうさんは巻頭エッセイで、次のように述べています。

「鋭い」とは先が尖っていてこそですから「新鋭」とは「新しく」て「尖って」いなければならないようです。(略)いつの時代も「新しい」は反逆なのです。破壊なのです。表現に安住の地はあり得ません。近年、破壊を目指した詩はいくらでもありますが、問題はその後です。破壊したからには責任をもって「新しい」を構築しなければならないのです。それを実行しているのが「新鋭」だと思います。その時、世間の理解や絶賛を期待してはいけないのです。

第一詩集では、病と向き合い七転八倒しながら詩を創り上げてきた現実とプロセスを、どうしてもキャリアの始めに置いておきたい、生き様を残しておきたいという願望がありました。それゆえ、ある程度技術と体力がついてきてから頂いた詩人会議投稿欄受賞作品などはあえて採用しませんでした。

そのため、体力欠乏期が期せずして生んだ短詩中心の詩集になったわけですが、それでも、その中には未熟な自分なりに磨いて完結させた表現世界がありました。そしてそれは、ボキャブラリーを駆使した長大で難解な現代詩が評価されがちな今の詩壇傾向への、ちょっとした子どもっぽい物言いとアンチテーゼでもありました。

だから、まさか自分の詩集が目をつけられ、評価をして頂けるとは思いもよりませんでした。意外や、という驚きと感謝の気持ちで一杯でした。

清岳さんは尖り、破壊ということを仰っています。私はロック・ポップ音楽を作ってきたので、その辺は経験値で確かに第一詩集の中にも存在していたものだと思います。

最初の頃は、体力面が続かないがゆえのやむを得ない短詩制作の日々でしたが、それをまとめるにあたり、短詩が個性になっている、とも思いました。(もっとも私の中では10行以上の詩は長詩と位置付けているのですが……)不利な状況を有利に、というわけでもないのですが、出来る範囲で序詩始め、詩の配置も工夫して、ポップミュージックのコンセプト・アルバムのような詩集にしたつもりでした。それが奏功し目を引いたのかも知れません。

さて、問題は清岳さんのいうように「その後」ですね。「新しさ」を責任を持ち継続できるか。とりあえず、まだ全然制作には入っていないのですが、第二詩集は少し落ち着いて行こうかな…とも思っていたところだったのですが……。

清岳さんからは「世間の評価など気にせず、茨の道をゆけえええ」と、鼓舞されている感じもします。何となく長渕剛の楽曲「Captain of the ship」が頭の中をよぎります。ヨーソロー、あれだけのパワーがあればいいのですが。

いずれにしろ、今回は大変有難うございました。

ここまで導いて頂いたたくさんの方々、自分の詩を読んで頂いた方々に感謝申し上げます。これからもがんばります。