noteで学べるシステマ講座 第30回ミカエルが教える「全換気の呼吸」

全換気の呼吸

2020年12月に開催された「呼吸の真髄」ウェビナーの3日目に、ミカエルが教えてくれた呼吸法があります。

やり方は次のとおり。

仰向けバージョン

1.肺を上・中・下の3つのパートの分割する。姿勢は自由だが仰向けに寝てやると良い。

2.肺の上部三分の一を使って呼吸をする。これを50回ほど。

3.真ん中の三分の一を使って呼吸をする。同じく50回ほど。

4.下部の三分の一を使って呼吸をする。同じく50回ほど。

5.お腹を凹ませながら息を吐く。お腹を凹ませることで肺を下から押し上げるように。

6.吐ききったら息を吸う。5.と6.を50回ほど。

うつ伏せバージョン

うつ伏せになると、肺の背中側での呼吸がしやすくなる。

1.うつ伏せになる。

2.息を吸ってお腹をふくらませる。

3.息を吐いてお腹をへこませる。

4.それによって背骨がどのように動くのか観察する。

5.呼吸によって背骨が動くを利用して這う。頭方向と足方向へ。

原理について

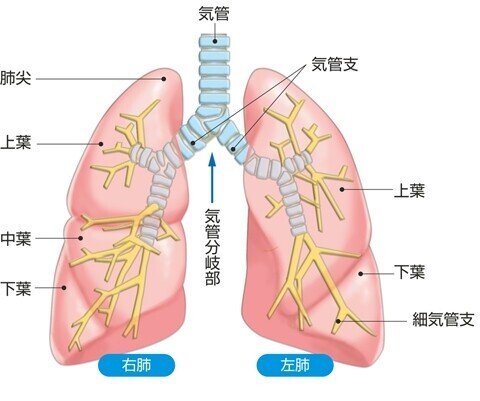

肺は右肺は上葉、中葉、下葉の3パートに別れています。左肺は心臓でスペースが狭い分、上葉と下葉の2パートです。しかしここでは便宜上、右肺にあわせて肺を3パートに分けて考えます。

ミカエルはこう言います。

「日常の呼吸では肺の上方1/3(上葉)しか使われていない。残り2/3を使うには、呼吸のトレーニングが必要だ」

その状態を放置すると、残り2/3の部位に古い空気が溜まったままとなり、ウイルスや細菌の温床となってしまいます。それを防ぐには、肺全体のガス交換をする練習が必要なのです。

肺に溜まった空気は「残気」と呼ばれます。残気が病の一因となるという考えはシステマに限らず、中医学やヨガでも見られます。私が昔、クンダリーニ・ヨーガを習ってた時も、ウォームアップとして肺の残気を出し切る胸式呼吸のエクササイズが行われていました。

肺の認識

肺について理解を深めるために、ちょっとデータを見てみましょう。

参照元はこちらのサイト。わかりやすく肺の情報がまとめられています。

肺をフル動員した際の肺活量が「全肺活量」

これに対して、私たちが学生時代に機器にフーっと息を吹き込んで図った肺活量がいわゆる「肺活量」です。成人男性の平均が3〜4リットル、女性で2~3リットルと言われています。

でも吐ききっても出し切れるわけではないので、肺活量は全肺活量よりもいくらか少なくなります。この差が「残気量」です。

安静時に1回の呼吸で出入りする空気の量は「1回換気量」と呼ばれ、平均約500ml程度です。

つまり普段の呼吸では肺のほんの一部しか使われていません。その他多くの部分は予備として残されているのです。たまに息切れするような運動をして、定期的に肺の予備の部分も使っていればよいのですが、多くの現代人はそうではありません。使われないでいるうちに、使えなくなってしまうのです。

その一因が、体幹の緊張です。肺呼吸は肋骨や横隔膜の運動によって行われます。肩、胸、首、腹部の筋肉が強張り、動かなくなってしまうことで、呼吸の運動が制限されてしまうのです。

だから「全換気の呼吸」は体幹全体の緊張を和らげる呼吸法とも言えます。

いま「全換気の呼吸」を教えた理由

ミカエルがこの日のテーマに全換気の呼吸を選んだのには、一つの理由がありました。

ここから先は

¥ 500

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

お読み頂きありがとうございます。投げ銭のかたはこちらからどうぞ!