マクロでみる銀行に貸出総量規制がある某(亡)国のお話(自国通貨の流通はどのように起こるのか)

政府、中央銀行、民間銀行、企業、国民 の5種類の経済主体のある国を想定します。最初は自国通貨は当然0です。

※大まかな自国通貨の流れを見るために、利息は考えません。

※なるべく現実に日本で起こったことを簡略化して説明しますが、現象の速度は現実より早く極端にしている場合があり、また同時に起こることを分けて書いたりしています。

自国通貨が始まる1年目

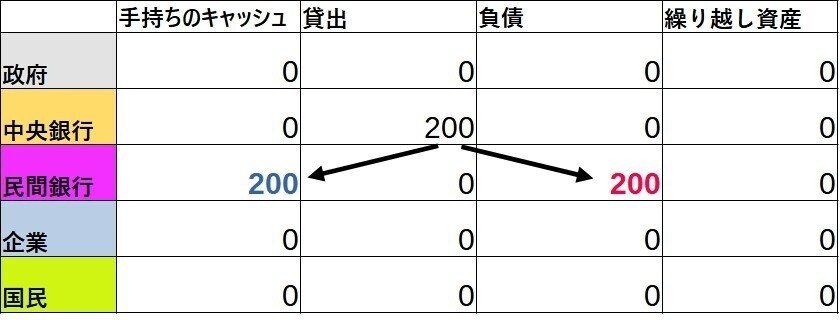

中銀は持っている資産(金等 ※海外から資産を借りて自国通貨の価値の根拠とする場合もあります)を元に自国通貨残高を200であると宣言します。(この瞬間国際的に認められる中銀の資産価値と自国通貨の交換目方為替レートが決まります)

民間銀行は持っている資産(土地や証券等)を中銀に査定してもらいそれを担保に200の自国通貨を借ります。これは、中銀にある各銀行の日銀当座預金に書き(振込)込まれます。

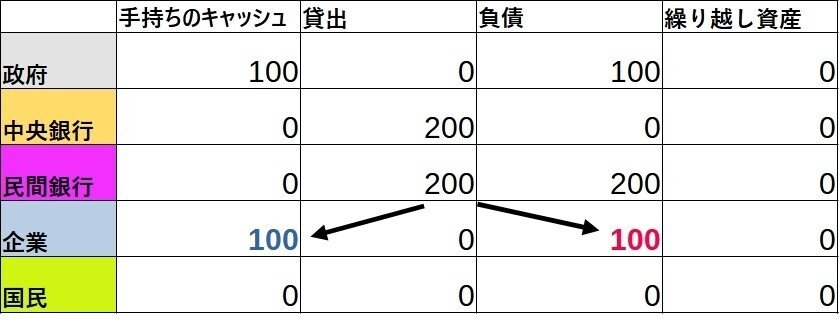

政府は国債を発行して、銀行が買い取り、100の自国通貨を得て公共事業を行います。

企業は、民間銀行に100の自国通貨を貸してもらい、事業を行います

キャッシュの手持ちは政府100、企業100になりました。国民は公共事業、と企業から200の給与所得を得て国内発展のための仕事を行います。

政府は租税や社会保険料等により国民から一定量の貨幣を取得します。この国民負担率を50%とします。すると下記のようになります。

2年目

自国通貨が様々な経済主体にいきわたりました。2期目に政府は手持ちの100を使いさらに公共事業を行います

企業は銀行からさらに100お金を借りて事業を行います。

※銀行には手持ちがありませんが、大丈夫です。銀行はお金を持っていなくても(他人の預金という形で持っていても)貸しだすことが法的にできます。これを信用創造と言います。

企業は従業員に給与を払い仕事をしてもらいます

企業は売り上げを立て始めます。

政府は租税等により国民から貨幣を回収します。すると下記のようになります。

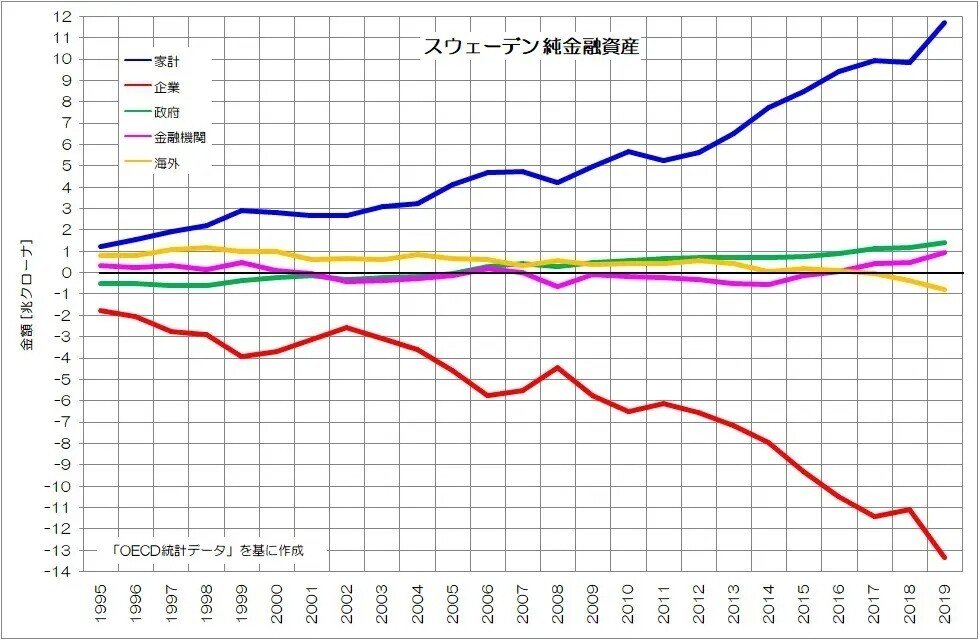

何が起こっているかお判りでしょうか?1年目は政府は国債を100発行したものの、2年目以降は国債の発行は必要なく、民間銀行の貸出が増え、企業の負債となり、

企業の負債ー企業の繰越資産=国民の資産

となっています。その結果国民は労働により将来価値を創っていきます。これが経済発展です。

多くの国でこのような形に経済がなっているのがわかります。

※図は 小川製作所さんより引用させていただきました

このプロセスは何度でも繰り返すことができ、プロセスを経るごとに、国内は発展していきます。

一定期間が経過し下記のような状況になった国を想定します。国民はキャッシュを手にし、国の発展に寄与する仕事をしてインフラ整備や豊かな物品、教育を手に入れています。

経済が停止する日

ここで突然政府が民間銀行に対して下記のような規制をかけてきたらどうなるでしょう?

1 民間銀行はやっぱり1000までしか貸しちゃダメ

2 それ以上貸している銀行は強制的につぶすよ

3 ちなみに国債はいくら買ってもいいよ

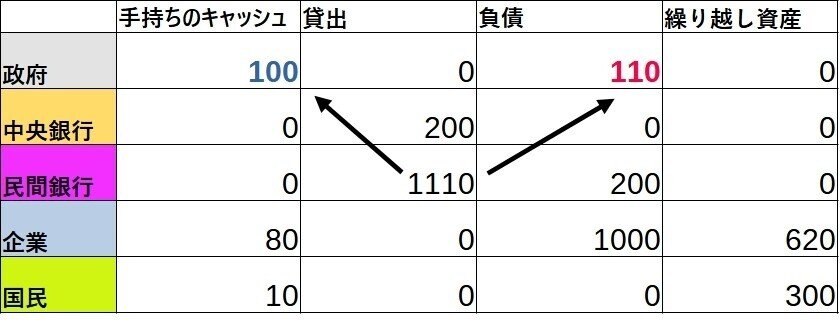

民間銀行はすでに国債以外の1100の貸し出しが企業向けにある為、100の負債を民間から回収しないと組織がつぶされてしまいます。企業の貸し出しを回収し、新たな貸し出しは控えるしかありません。

(これが1998年の金融ビッグバンにより日本に導入された早期是正措置と、本来不要なバーゼル国際基準の国内銀行への適応と同様の規制となります。)

企業は、突然の過酷な銀行の貸しはがしの暴挙に対応して、内部留保を吐き出し、返せない企業は倒産します。いままで負債を増やす一辺倒だったものが借入の解消に通貨が逆流し始めます。

政府は前年度同様100で公共事業を行います。

銀行と企業の関係の話に戻ります

銀行と企業の信頼関係は破壊され、企業は銀行を以後忌避するようになり企業側からもできるだけ借り入れを増やさないようになります。このような状況下では企業の最適な生き残り戦略は、下記となります。

新たな借入ができない(したくない)ため、コスト(給与)を下げて、収支が黒字以上になるようにする

そこで企業は給与を①80に下げました。②企業売り上げは同じです。

これで銀行からお金をあらたに借りずにすみ、繰越資産を減らさずに回るようになり、経営も安定化できるでしょう。これは企業が生き残るための合理的な行動です。

政府は、国民負担率50%でキャッシュを回収します。

給与を下げられた国民の繰り越せる手持ちが減った(貧困化)ことがわかります。

また、税収が10減ってしまいました。前年度と同じ予算が組めません。そこで、政府は国債を発行し税収を補填します。銀行は国債はリスク資産として計算する必要がないため、喜んで買います。

銀行の貸し出し(信用創造)が増えない中で、企業がコストカット(給与低下)した分、税収が下がり、政府がその分を補填しようとすると、国債発行が増え続けていくのがわかります。

また興味深いことに、

企業の負債ー企業の繰越資産=国民の資産 だったのが

↓

新規国債発行残高=繰り越せる国民の資産

に経済構造が転換したことがわかります。MMTerのいう「政府の赤字はみんなの黒字」は正しいことがわかりました。

これが平成の日本に起こったことかと考えられます。ただ、元々の原因は銀行の数が増えない中で、「銀行の貸出総量に上限を与えるような規制」をかけたことであり、MMTより一般的な経済構造に戻せばよくね?と思う次第です。