開かれたインターネット上でSNSがサイロ化している。新たな対立と分断が始まっているのか?

日経の記事からです。

「開かれたネット上」のSNSでサイロ化が進んでいます。

SNS企業が利用者の囲い込みを進めている。日本経済新聞が国内主要100サイトを調べたところ、フェイスブックやX(旧ツイッター)からのアクセスが足元で3年前に比べ2〜4割減っていた。それぞれ他サイトへのリンク付き投稿の表示順位を下げるなど、自社の箱庭にユーザーがとどまるようにした結果だ。インターネット空間で多様な情報に接する自由が損なわれている懸念がある。

チャートは語る

以下に気なるところを書き出します。

SNSの箱庭化: 日本の主要100サイトではFacebookやX(旧Twitter)からのアクセスが過去3年で2〜4割減少。これは、SNS企業がユーザーを自社プラットフォーム内に留めるためにリンク付き投稿の表示順位を下げた結果と考えられる。

アクセス数の変動: 2020年9月と比較して2023年9月の総アクセス数は13%増加したが、SNS経由の流入は16%減少。この変動は検索エンジンや広告など他の経路への依存が増加したことを示唆している。

Facebookの動向: Facebookは投稿の表示順を決めるアルゴリズムを頻繁に変更。特にニュースサイトへの外部リンク表示が下がった。さらに、欧州の主要国でニュースコンテンツの閲覧タブを廃止する計画がある。

Xの政策変更: イーロン・マスクによる買収後、Xでは外部サイトへの流出が約20%減少。マスク氏は、Xにおける外部リンク付き投稿の表示を制限し、ウェブページのタイトルの自動表示を一時停止した。

サイト分野別のアクセス変動: 飲食や宿泊の口コミ・予約サイトが最も大きく4割以上減少。新聞・雑誌・テレビや動画配信は30%減少したが、電子商取引(EC)は80%、通信・ネットサービスは20%以上増加した。

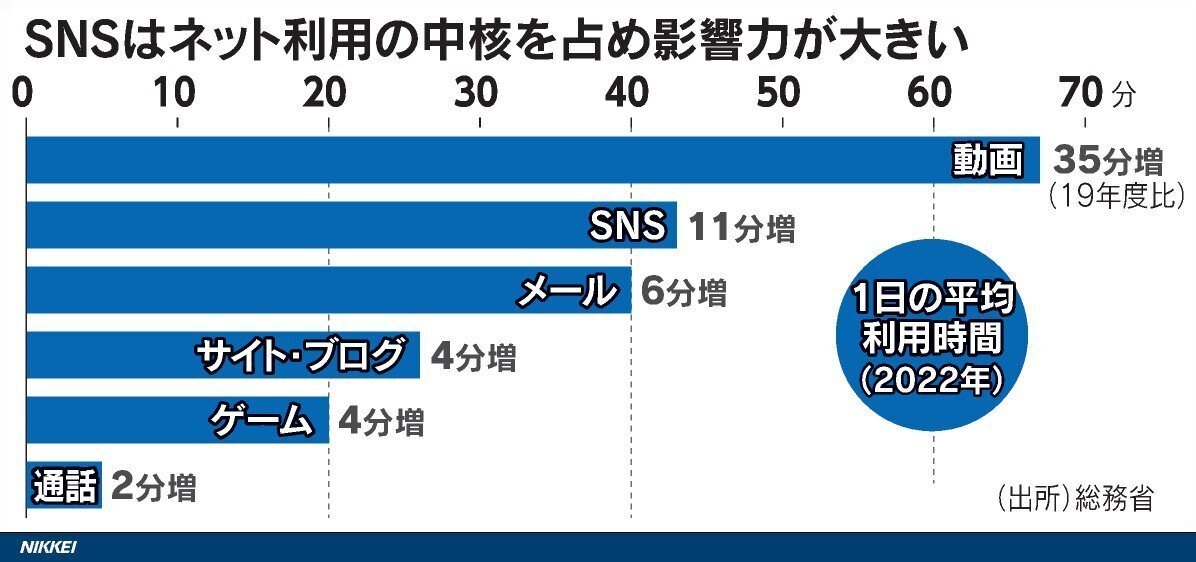

オンライン利用時間の増加: 総務省の調査では、平日のインターネット利用時間が平均175分で、そのうちSNS利用は43分。これは3年前から11分増加している。

SNSの社会的影響: 偽ニュースの拡散などにより、SNS企業は投稿内容だけでなくリンク先も監視する必要に迫られている。これにより、監視コストが増加している。

SNSの定義と役割: SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)はユーザーがコンテンツをオンラインで共有するサービス。FacebookやXのように広告を通じて収益を上げている。投稿の表示順序はアルゴリズムによって決まり、ショート動画などの表示順位が上がっている。

個人と個人がつながる開かれたプラットフォームであるSNSが対立と分断を産んでしまっていることになっているという分析です。

同時に一人ひとりにとって心地よいSNSがあることも事実。

Xを買収したイーロンマスクをめぐる憶測などで状況を判断せずに、上記のような客観的な情報を見ていきましょう。

そして、広告な情報設計においてよりよい使い方を見つけるべきです。

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

それでは、また。

いいなと思ったら応援しよう!