ホラー映画の話(オオカミの家)

幼いころはホラー映画なんて怖くて見られなかった。

中学生の頃はちょうどおもしろフラッシュ全盛期で、よくブラクラを踏んでビビり散らかしていたりもした。

今でも心霊写真とかネットに出回る怖い画像とかは苦手だが、ホラー映画に関してはよく観るようになってきたのは何故なのか。

親譲りの映画好きの血が流れているので、感性が養われるより以前から、よく分からないながらも様々な映画を観てきた。

成人してからは過去に観た映画を再度復習してみたり、自分の好きなジャンルを突き詰めてみたりと、映画との関わりかたも深くなってきたように思う。

特に好きなジャンルとしてはサスペンス系やソリッドシチュエーション系なのだが、どちらにも多少のホラー要素があり、そこからいわゆるジャンルとしてのホラー映画にも手を出し始めたのがきっかけだったかもしれない。

ゴア表現のおぞましさ、ジャンプスケア特有のびっくり怖い感覚、クリーチャー造形などの視覚情報として入ってくる怖さはホラー映画の一つの醍醐味ではあるが、個人的にはそれ以外、特に制作面によった内容に注目することが多い。

オチへ繋がるストーリー構成が上手いか、舞台となっている世界観はどうか、制作側が意図している怖さの表現はどうか、そういった部分で観終わった時に背中に残る独特のあの感じを楽しんでいる。

例えば「ジェーンドゥの解剖」では、身元不明死体を解剖していくうちに次々とあらわになる不可解な事実を見せることで、魔女狩りとの関係性を示し一連の超常現象への理由付けをしながら後味の悪いオチへと帰結する巧みさがある。

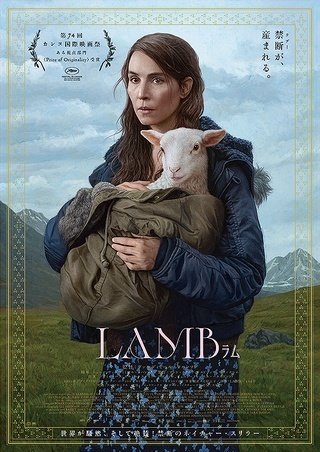

「Lamb」の舞台は北欧で、寒冷な地域であることや白夜で日が落ちないという要素があることで、全編を通してうっすらと気味が悪い雰囲気を作り上げている。半人半羊の我が子を慈しむ夫婦の異様さを充分に底上げできており効果的だ。

「ヘレディタリー」では漫然と視聴していると気付かない描写も多くみられた。数秒の風景シーンに溶け込む異質な人物や、画面明度を上げないとよく見えない暗がりを不自然に移動するキャラクターなど、あまり説明のない状態で突然画面内に現れるうえにそのシーンでは直接的な危害がなかったりするので、気付いた後にじわじわと嫌な感じだけが残ったりする。(特にアリ・アスター監督はサブリミナルの使い方が上手い)

自分は「創作する」ことが好きな人間なので、直接的な怖さの表象ではなく、見る人間に委ねられた想像の余地のある怖さ(さらに言えばそれを想像させるように仕組まれた表現の巧みさ)に、特にクリエイティビティを感じ惹かれているのだろう。

さて、ここまでが前置き

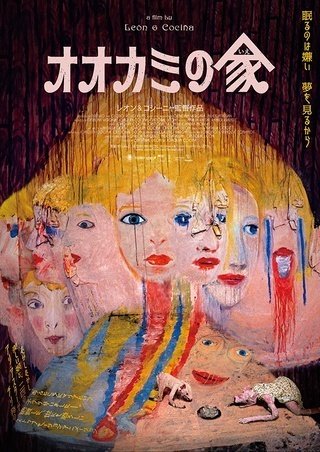

今回ホラー映画の談義を始めたのは、先日「オオカミの家」を観に行ってきたからに他ならない。

某SNSで情報を見かけてから公開が待ち遠しかったが、ついに8月19日から公開開始となった。

チリ発のストップモーション作品であり、上にも挙げたアリ・アスター監督が惚れ込んだ作品として、界隈では非常に話題になっていた。

監督はクリストバル・レオンとホアキン・コシーニャの二人組。監督だけでなく撮影やアニメーション・美術など制作の大部分も同時に担っている。

動画サイトで作品トレーラーを見た時から「これは割とトラウマ系かもな…」と覚悟はしていたのだが、実際に観終わって感じたのは自分がホラー映画に求めるものそのもので、非常に満足かつ嫌な気持ちに満たされている。

そもそもストップモーションアニメというものを認識したのは小学生の頃で、ティム・バートン監督の「ナイトメア・ビフォア・クリスマス」や「ジャイアント・ピーチ」をストーリーの面白さだけで繰り返し観ていた時に親からストップモーションアニメの技法を教えてもらって感心した覚えがある。

その後も同監督の「コープス・ブライド」や、スタジオライカの「コララインとボタンの魔女」「KUBO」などを経てストップモーションアニメの魅力と進化を味わい、数年前には単独制作で話題になった「JUNK HEAD」や、有名映画の特殊効果担当として名高いフィル・ティペットが手掛けた「MADGOD」も視聴してきた。

総じて感じるのはやはり“労力”だ。作品1本を作り上げるのに要するコストが異常に高い。

そしてもう一点、作者の感性の再現度である。アニメーション作品にも様々なものがあるが、ことストップモーションアニメについて言えば、監督の脳内の発露が著しい作品が非常に多いと感じる。

「オオカミの家」も例に漏れず、監督の思考回路をそのまま映像にまとめましたとでも言うような、いったい何を見せられているんだと思われてもおかしくない映像ではある。

全編ワンカットで進んでく構成も、人間の思考が絶えずシフトしながら地続きにつながっていることの表現でもあるように感じる。(実際には、カット割を入れないことで、どこまでが主人公の見ている世界でどこからが想像の世界なのかを曖昧にすることによる不安感の煽りによる効果の面が強いとは思うが…)

映像化された他者の思考を見せられる怖さは、単純なホラー表現よりも一つ深い部分でダメージが与えられるように思う。理解できないものへの恐怖。後の人間性にまで影響しそうな部分だ。

では作品について掘り下げてみよう。

以下のようなあらすじが公式ウェブサイトに掲載されている。

―美しい山々に囲まれたチリ南部のドイツ人集落。“助け合って幸せに”をモットーとするその集落に、動物が大好きなマリアという美しい娘が暮らしていた。ある日、ブタを逃がしてしまったマリアは、きびしい罰に耐えられず集落から脱走してしまう。逃げ込んだ一軒家で出会った2匹の子ブタに「ペドロ」「アナ」と名付け、世話をすることにしたマリア。だが、安心したのも束の間、森の奥から彼女を探すオオカミの声が聞こえはじめる。 怯えるマリアに呼応するように、子ブタは恐ろしい姿に形を変え、家は悪夢のような禍々しい世界と化していく……。

同サイト内に記載があるが、今作品についてはチリに実在した宗教的コミューン「コロニア・ディグニダ」をインスパイア元としており、作品冒頭にも実写映像とともにこの作品が作られたいきさつ(という設定)と「私たちのコミューンは素晴らしいものですよ」といった意味合いの語りが挿入されている。もちろん事前情報としてこの実在したコミューンについて知っておけば、作品をより深く理解できるとは思うが、私は知らないまま観たのでまぁよしとしよう。(観終わってから調べて理解の補強をした。)

以下に核心には触れない程度のストーリー概要を記載する

ネタバレアレルギー過激派はご注意を

あらすじにあるとおり“助けあって幸せに”をモットーと掲げているが、実際には虐待・洗脳・支配階級の絶対的な統治などにより管理されているコミューン。そんな環境から逃げ出すために脱走したマリアはコミューンに属さないチリ人の助けを乞うために、森の中の一軒家へ避難する。

マリアの名前を呼び問いかけるオオカミの声。これはコミューンの支配者だろう。脱走したマリアを再度支配するために追いかけているようだ。

住人のいない一軒家で出会った二匹の豚に「ペドロ」「アナ」と名前をつけ世話をし、姿かたちを人間に変身させて共に生活をするが、オオカミの声は迫り、ペドロとアナも不穏な言動や行動をしはじめる。

いよいよ食料も尽きてしまい、食料調達のために家の外へ出ようとするマリアを「外に出たらオオカミがいるよ。食料なら家の中にあるよ。」と引き留めるペドロとアナ。気付くと拘束されていたマリアは、食卓に並ぶ食べ物を見る目で自分を見つめるペドロとアナが視界に入るのだった。

今作品の最大の特徴は、舞台美術とそれに付随する映像表現だと考える。

作品内に実体として登場するのはマリア、ペドロ、アナの3人なのだが、一軒家の内壁に描かれた二次元の絵として登場したり、紙で作られたハリボテのような立体物として現れたりするうえに、ハリボテとして表象される際には床から骨組みが立ち上がってきて肉付けされて完成していく様が、二次元的な壁画として表象される場合も、目や口といったパーツ単体から徐々に人の形に構築されていくような表現で描かれたりしている。(※言語での説明が困難なため、動画サイトなどでトレーラーを見てもらうと分かりやすい)

人物としての形が画面内に構築されては破壊され消えていくような表現が絶えず繰り返されており、ワンカットで進む画面のはずなのに人物としての一貫性が欠如しているという矛盾っぷり。身体的な特徴(髪の色、身長)などで人物の把握はできるが、人物が完成するまでのあいだは判別できないタイミングも多々ある。

家の内部についても、壁に描かれた家具や扉から始まり、その一面を塗りつぶしたり、描いたオブジェクトを描きなおしていくことで一人称視点が移動しているように見せたり、人物表現と同じく三次元的に表れる扉や部屋がある一方で、壁に描かれた二次元的な扉や廊下も度々出てくる。

“部屋”という三次元空間内に三次元オブジェクトとして存在する物体と、二次元オブジェクトとして描かれた要素が入り乱れ、描いたものを上書きしながら(立体物は崩壊と再生を繰り返しながら)コマ送りされていくという過去に類を見ない映像表現が、異質なものに対する恐怖を増長させている。

同時上映されている「骨」については、三次元立体のコマ撮りでいわゆるストップモーションアニメとして想像される映像そのものなのだが、扱われるモチーフや呪術的な印象から、こちらも異質な恐怖を与えてくる。発掘された最古のアニメーション映像の修復作品(という設定)なので荒い画質も相まって劇場の雰囲気を一瞬で作り上げていく。「骨」で作られた雰囲気そのままに「オオカミの家」へ繋がる構成もかなり効果的だ。

劇場特有の音響も非常に印象に残っている。近年の作品ではよく見受けられる立体音響が効果的に使われており、右から左へ抜けていくようなオオカミの声、片側の部屋から漏れているテレビの音声、耳元で囁かれているような声など、“家”の中に入り込んでマリアを追体験しているような感覚も味わえる。

総評としては、アート系ホラー映画の歴史に残る1作と言っても過言ではない出来だった。

※以下に重大なネタバレを含むので要注意

ネタバレの下に本文のまとめあり(安全)

―気付くと拘束されていたマリアは、食卓に並ぶ食べ物を見る目で自分を見つめるペドロとアナが視界に入るのだった…

ペドロとアナに食べられそうになっているマリアは、コミューンを逃げ出したことを後悔しオオカミに助けを乞う。

「もう気付いているだろう。オオカミはお前の中にいる。」

部屋の中で木に姿を変え動かなくなるペドロとアナ。

マリアは黄色の小鳥になりコミューンへ帰っていくのであった。

コミューンの支配から逃れたかったマリアだが、支配文化に洗脳されているので「私はあのコミューンの人たちとは違う」と思いながらも2匹の豚を支配し自分の思い通りに行動させ(人の形に変えてしまうのも自分に都合の良い形にしたい自己満足のためだったのでは)、意にそぐわなければ強制してしまう。そもそも追いかけてきているオオカミなど存在せず、マリアに呼び掛けているのはマリアの心に巣食う支配欲だったのだ。(作品内にオオカミの姿は一度も出てこない。オオカミらしき表現は後半のシーンに出てくる“目”だけ。)

これでタイトルもきちんと回収された。マリアが逃げ込んだ一軒家は「オオカミ(マリア)の家」になってしまったわけだ。

マリアの作った規範で構成された“家”は逃げ出してきたコミューンそのものであり、そこで育ったペドロとアナも同様に支配が当たり前の世界で、外に出ようとするマリアを拘束している。

どこまでが現実で、どこからが妄想なのかの区別がつかないので断定はできないが、二匹の豚もひょっとすると現実ではなく、常にマリアの精神世界の話なのかもしれない。この辺りは観た人によって感じ方が変わる部分だと思う。

そもそも冒頭で「このコミューンは素晴らしいところですよ」といった語り掛けがあるということは、この映像はコミューン発信のプロパガンダ作品である。(という設定ね)

「わざわざ素晴らしい集団を離れても良いことはありませんよ。私たちと一緒に助け合って幸せに暮らしましょうね(支配を受け入れてね)」を伝えるための寓話だ。

プロパガンダ作品という体で作られた映像にしては禍々しすぎるが…

ここまでがネタバレ

ここから下は安全です。

ちょっと保険をかけておくと、ここに書いた内容は個人の見解で、とらえ方は観る人によって変わるし、自分が観た時の感覚や意見をきちんと持ってくださいねということは伝えておく。

映画に限らずどんな作品にでも言えるが、作品に対する理解や感情は様々であるし、これだけが正解ですってこともそうそうないので。

自分と見解が違うからと言って「お前は間違っている!」とか言わずに、「ほーん、こういう見方・考え方もあるんやね~」程度に受け止めておくこと。よろしく。

最後に。

エンドロールを眺めながら、作者の意図とそれに合致した映像表現を噛みしめ、思考を整理しながらこの異質をどう受け止めて処理しようかなどと考えていたら、劇場が明るくなっていた。

満足度の高い作品との出会いに感謝しつつも、またホラー映画の沼に沈む深さが増したな…と浅い後悔をするのだった。

おわり。