動きすぎてはいけない サメ映画について

スタジオ・システムの転覆

1960s

映画とは、戦場のようなものだ。愛、憎しみ、アクション、暴力、そして死。要するに、エモーションだ。

ジャン=リュック・ゴダール『気狂いピエロ』

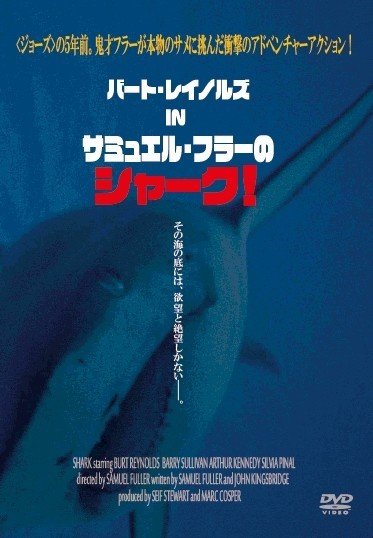

このサミュエル・フラーの言葉に従うならば、1960年代、映画はさながら収容所かのようなスタジオを失う。サメ映画は、このようなスタジオ・システム崩壊後にあらわれたジャンル映画である。当時、ハリウッドで映画の大量生産を支えていたスタジオ・システムが崩壊の一途をたどる中、西部劇といったジャンル映画は窮地に立たされた。そこで登場するのがサメ映画である。その歴史はゾンビ映画とパラレルにあり、1969年公開のサミュエル・フラーによる『シャーク!』は、ゾンビ映画においては1968年公開のナイト・オブ・ザ・リビングデッドにあたる。これは、ジャンル映画としての地位を決定づけた1975年公開の『ジョーズ』と1978年公開の『ゾンビ』、その序奏だ。

しかし、『シャーク!』においてはすでに、後のサメ映画において繰り返される金と原始的な自然の恐怖といった対立軸の萌芽を、見て取ることが出来る。本作において、主要な人物の多くは金に目が無い。皆メキシコの海に眠る財宝を目当てに、愛なき血みどろの争いを繰り広げる。そこで、サメは呪いとして語られるが、無論、金の亡者たちには関係ない。財宝を求め、お構い無しに海に飛び込む。そして、挙句にはサメまでもが謀略に使用される。こうして、金の「計算可能性」を前に、愛、そしてサメすらも敗れ去る。この「計算可能性」の勝利は『ジョーズ』以後にはみられない特徴だが、それはある種屈折した表現に結実する。そう愛を忘れ、仲間を裏切り金を得た女は、赤い空をバックに破滅を予定された航海に向かう。こうした悲劇的なショットをもって物語は幕を閉じる。

潜在的イメージとしての大洋

1970s

続いては、サメ映画隆盛の原点である1973年に公開された『ジョーズ』。本作は、前述の通りスタジオ・システム崩壊以後に製作される。これはスピルバーグの来歴とも連関しているが、ヒッチコックを尊敬してやまない彼は、多作の監督を目指し短期での製作を予定する。無論、スタジオ・システム無しでの撮影が短期間で可能なわけがない。まずもって、ブルースと名付けられたサメの機械が、海に入れるや否や故障してしまう。このブルースは、それまでの映画における実際のサメの映像を遥かに超える迫力だが、天候とも相まって撮影期間の延長と制作費の増大を招いた。このように、サメ映画のジャンル映画としての確立には、大きな困難を伴った。

さて、こうした困難の末、完成した『ジョーズ』はアミティ島で発生するサメの襲撃事件を描く。象徴的なのはなんといっても、まず最初の犠牲者がヒッピーであるところだ。戦後のベビーブームの影響で、60年代以降現れたヒッピーら若者によってレジャーブームはより推進される。70年代には産業としても成立しており、アミティ島のように財政の中核を成すまでとなった。このように、まさに『ジョーズ』はレジャー産業といった資本主義の「システム」に、共産主義の「生活世界」が呑まれていく時代に生まれた。

サメはこの共産主義を包摂した資本主義、つまり新自由主義に襲い掛かる。そうして、サメによって地獄と化した楽園に、もはや観光客が遠のくことは確実。市の経済は破綻の危機に陥る。そこで立ち上がるのが、警察署長のマーティン・ブロディ、漁師のサム・クイント、海洋学者のマット・フーパーである。なかでも、クイントは太平洋戦争でインディアナポリスの乗組員であった。そこで彼は日本海軍による攻撃で沈没し、漂流した際に鮫に襲われた経験を持つ。この戦争の傷跡を背負った男は、物語終盤、鮫により命を落とす。そう、大洋より迫るサメは、大陸の時間の蓄積、歴史を藻屑に帰す。ここで、サメは新自由主義への攻撃と同時に、戦争の「痕跡」、そして幾多の「亡霊」をも死に至らしめる。

これは、ある種『バック・トゥ・ザ・フューチャー』への布石として捉えることができる。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は、60年代、70年代を飛び越えて50年代へとタイムスリップする。ここでは、ヒッピー・ムーヴメントの興隆は忘却され、古き良きアメリカが幻視される。もはや反戦運動に投じることのないアメリカに、戦争は存在しない。80年代、大統領であったロナルド・レーガンによる新保守主義そのものといってもいいイデオロギーがここにある。『ジョーズ』はその移行期として、歴史の狭間、時代の結節点にある。

こうした結果、物語の中心となるのは市の経済を優先しようとする市長と、被害者遺族との狭間で揺れ動くブロディとなる。ここで『バック・トゥ・ザ・フューチャー』と大きく異なる点は、彼らにはサム・クイントを含めた戦後の「亡霊」、そして被害者の「亡霊」が忘却されることなくある所だ。

ところで、次は『ジョーズ』のイメージのため、ハーマン・メルヴィルの『白鯨』をみることにする。

こうした不揃いなリストに、われわれは船を付け加えなければならない。これもまた、一種の円形舞台であり、回路なのである。ターナーの絵画作品におけるように、二つに裂けることは偶発事故ではなく、船に固有の力能であるようだ。小説作品の中で、この構造を永久に定着したのは、ハーマン・メルヴィルである。海に植えつけられる結晶核としての船は、結晶の二つの面の間にとらえられている。透明な面は、船の上部であり、そこでは、すべてが命令にしたがって可視的でなければならない。不透明な面は、水面下に展開する船の下部であり、石炭係りの黒い顔である。しかし、透明な面が一種の舞台がドラマツルギーを現働化して乗客自身の心を奪う一方で、潜在的なもののほうは不透明な面に移行し、機械係りの間の仕返し、乗組員長の悪魔的な倒錯、船長の偏執、蜂起した黒人たちのひそかな復讐などのうちに現働化する、ともいえる。たがいに相手に対してたえず現働化し、たえず活性化しあうのは、潜在的イメージの二つの面からなる回路である。このような船の映画的ヴァージョンを提供してくれるのは、ヒューストンの『白鯨』よりも、むしろウェルズの『上海から来た女』である。

ジル・ドゥルーズ『シネマ2*時間イメージ』

このようなイメージを『ジョーズ』に置き換えるとすれば、現働的イメージを大陸に、潜在的イメージを大洋、その潜在的イメージを現働化させるのが船、サメとなる。なぜなら、大洋は前近代的な非合理として過去であり、サメはその不透明な水面下からヒレを覗かせ、見る者の終わりに姿をみせる。そこでは、西洋的、あるいは近代において完成をみた観察、監視(observe=opticon)の構図は逆転し、人間は「見えないもの」からのまなざしに晒され続け、現象を捉えることができない。そのサメが現象する、あるいは現働化する時とは、観察者の死を意味するのであるから。

さて、続く1978年に公開された『ジョーズ2』はどうか。本作は『エイリアン2』と同様に、ホラー映画からアクション映画へと転身した作品であるが、図式的には『ジョーズ』と同様に大陸と大洋の延長線上にある。最後、アミティの電力を司る長大な海底ケーブルによって、サメが感電死させられる点をもって、本作は大陸と大洋の対立を大規模に展開してみせた作品といえる。そこでブロディは『ジョーズ』の最後と同様に、動かず待つ。じっくりとサメが現働化する一点を待ち構え、見るのである。その非対称性の崩壊、見つめ合うことによってサメを葬り去る。つまり大洋に対する窃視、あるいはオリエンタリズムは、鏡のようにして大洋から見つめるサメを、さらに見つめる、その見つめ合う間隙に死をもたらす。大陸と大洋の対立は、どちらかの終わりによってのみ終わるのである。

大洋を現働化するテーマパーク

1980s

それから5年の後、1983年『ジョーズ3』が公開される。海底にまで及ぶ巨大な水族館、シー・ワールドを舞台とする本作は、エンジニアとして水族館で働くブロディ署長の息子、マイケル・ブロディと、その恋人、キャスリン・モーガンを物語の主軸とする。彼女は生物学者で、イルカを愛し、捕鯨禁止が議題の海洋法会議に出席するなど、ヒッピーの延長線上にあたる活動をしている。80年代はこのようにヒッピーであった若者の多くは就職し、社会人として活躍している。また、一作目では強権的な市長が登場していたが、レーガン政権によって推進された新自由主義はシー・ワールドのような大企業の躍進に貢献し、『ジョーズ3』においては館長が市長と同様の強権的態度を示す。そうして、館長はホオジロザメの飼育が、水族館の宣伝と同時に学術的研究ともなり、館長とモーガン両者に有益であるとして行う。

ここではもはや、大洋は非合理な、大陸に対する外部として機能しておらず、大洋は水族館として大陸に呑み込まれる。こうしたことから、本作は新自由主義の完成ともいえるが、その強固な「システム」すらもサメは破壊に導く。それは捕獲したサメではなく、その水族館に襲来する母親によって、つまり水族館のさらなる外より来たる。その侵入、あるいは浸水はサメがガラスを喰い破るシーンに明確にみることができる。この映画が、シーンが第二次立体映画ブームを牽引したことも、偶然であるはずはなく、本作の6年後に公開された『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』での飛び出すジョーズは、このような必然に自覚的であった。ここでの見つめ合う人間とサメ、それをガラスという鏡的なモチーフ、あるいはスクリーンを介してみせるシーン。それは、映画のある種の限界、単一的な「作者-作品-観客」のコミュニケーションを露呈するものであった。

しかし、このような徹底的な自己言及を経た上でなお、本作も80年代の楽観的気分の引力には逃れられない。最後には、ブロディとモーガンはイルカという大洋の善とともに、太陽の光を浴びる。このラッセン的ともいえる諦念のヒッピー、あるいはユートピアに帰るのである。

続く1987年公開の『ジョーズ4 復讐編』は、マイケル・ブロディが襲われたこと(前作でのこと)を知り、心臓発作となって亡くなった夫、マーティン・ブロディと、サメに襲われて亡くなった息子、ショーン・ブロディの復讐を誓う女性、エレン・ブロディを主役とする。興味深いところは、『ジョーズ3』では子を奪われた母ザメの復讐劇であったのが、本作は息子と夫を奪われた母の復讐劇となっている。これは『エイリアン』がシリーズ化することで、エイリアン・クイーンと、エレン・リプリーによる母の物語として撮られたことと重なる。

科学の終焉と責任という原理

1990s

続いては、1990年代のサメ映画について。特筆するべきはやはり1999年公開の『ディープ・ブルー』であろう。本作は、多くのサメ映画が低予算で製作される中、6000万ドルという多額の制作費がかけられた数少ないA級パニック映画である。舞台は、大洋に建設された医学研究施設アクアティカ。そこではアオザメを飼育しており、その脳細胞を利用してアルツハイマー病の治療薬を開発していた。しかし、そのうちの一匹が脱走し、人間を襲撃する事件が発生。メディアにも大きく報じられる。この事態を、アクアティカを所有するキマイラ製薬の社長は重く見て、研究費用の差し止めと施設の全面封鎖を宣告するが、アルツハイマー病で父を亡くした科学者、スーザンはそれを拒否。かくして、社長より猶予を貰った彼女は、研究を足早に最終段階へと進める。

さて、ここまでの物語において、これまでのサメ映画と大きく違う点は何か。それは、権力者の行動である。学者自体は既に『ジョーズ3』で施設の存続を支持していたが、権力者は違う。『ジョーズ』、『ジョーズ2』の市長、『ジョーズ3』の館長は、いずれも海岸、水族館の閉鎖に消極的であったのに対し、本作の社長は閉鎖に積極的であった。これは、まずもって株式といった評価を主軸とした経済の進展によるものであろう。より大規模に拡大した企業は貨幣の信頼関係を、ブランドイメージによって担保するのである。それに対して、科学者スーザンは亡くなった父の「亡霊」と不治の病の克服という「大きな物語」とを取り違えることによって、目の前の犠牲に対して「憐れみ」を持たず、盲目に研究を断行する。

彼女は、未来に対する責任を担う意識、すなわち「未来倫理」を欠いているのだ。そこには、ただ荒れ果てた科学のフロンティアが待ち望む。科学が科学として、技術に陥る時を避けるための未来がないのである。それは、すなわち科学の終焉をも意味する。冷戦の終焉と時を同じくして終えた宇宙開発競争が見据えた未来は、ある種の「大きな物語」として働いた。それこそが、曲がりなりにも「未来倫理」としてあったからこそ科学は科学としてあった。

自然科学の未来に、過去の驚きよりもいっそう目覚ましい驚異は起こらないとは決して言い切れないが、重要で根元的な原理のほとんどは、しっかりと確証されており、さらなる進歩は、主として、これらの原理をあらゆる現象に厳密に適用することによって達成されるだろう。測定科学がその重要性を発揮するのがここ―定量的な結果が定性的な研究よりも要求される場― である。現に、ある著名な科学者は、自然科学の未来の真実は小数点第6位に探されることになるはずだ、と語っている。

ジョン・ホーガン『科学の終焉』

またこうした研究、実験の結果、脳が肥大化したサメは驚くべき知性を得てしまう。そしてサメは科学者たちを欺き、施設からの脱出を図る。逃げ出せば、食物連鎖を破壊することは間違いない。かくして、彼女は自然をも脅かす元凶となる。

自然は目的を宿している。だから、価値も宿している。したがって、 価値から離れた自然など考えられない。

ハンス・ヨナス『責任という原理―科学技術文明のための倫理学の試み』

この科学者たちの科学、その「計算可能性」を超えてしまう。このような計算不可能な存在としてのサメを生み出してしまう点、これは後進に多くの類似作品をみつけることができる。シャークトパス・シリーズはその代表格である。

この「計算不可能性」の露呈、これは『ジョーズ3』と同様に、サメが施設のガラスを喰い破り、大洋が大陸に浸水することにみることができる。そこで、人間とサメは初めて見つめ合い、対称的な関係性が生まれる。こうして、人間がサメを飼育する一方的な関係は転覆する。浸水した海底施設は、それまでの人間による監視カメラを利用した、またクロールスペースに類似した通路を介しておこなっていた監視、観察(observe=opticon)をサメがおこなう。しかし、映画終盤に判明するようにサメは施設という「監獄」からの脱出を望んでおり、浸水したことで人間も同様に脱出を望むことになる。この点で、動物と人間は目的、運動が一致している。よって、閉鎖的空間と開放的空間は、より広く開放的空間=deep blue seaを焦点として「脱構築」される。それでも、人間は「未来倫理」、あるいは自然の合目的性のために、立ち向かう。自らの責任のもと、未来のために。

漂泊の…戦場の…

2000s

続いて2000年代、POV方式によるモキュメンタリーが流行する真っ只中の2003年に『オープン・ウォーター』は公開された。この時代、スタジオ・システムの「痕跡」はもはや無い。恐ろしく低予算で、手持ちカメラによる照明すら不在のロケーション撮影を、逆手にとった作品が数多く生まれた。無論、本作はPOV方式でも、モキュメンタリーでもないが、実話を基とした物語で、波に揺られて構図がままならない映像は時代を映す。物語はダイビング中、手違いにより海に取り残された夫婦。それを海上からひたすら映すカメラは、水面下を絶対的な闇、「見えないもの」として恐怖を煽る。

そこで、本作がこれまでのサメ映画と決定的に違うのは、漂流した沖合が舞台であること。大陸と大洋という構図によって撮られたサメ映画では、安全地帯として陸が存在したが、『オープン・ウォーター』は文字通り開放的な海、deep blue seaに放り出されるために、気の休まることはない。もはや戦線は内にある。このような逃げ場のない恐怖は、時を経て『シャークトパス』、『ビーチ・シャーク』、『ゴースト・シャーク』、そして『シャークネード』といったアメリカの本土自体をも恐怖に陥れるサメ映画に、影響を与えたともとれる。しかしまた、この流れを、2001年に起きたアメリカ同時多発テロ事件の影響とみるのは、奇異に感じるだろうか。アメリカでは、このテロ事件を本土に対する真珠湾以来の攻撃として記憶した。この衝撃にサメ映画も呼応し、実話を基とした物語と揺れるカメラでリアリティを担保した上、逃げ場のないアメリカ本土の恐怖を、逃げ場のない大洋によって撮らざるをなかったと考えるのは、別段間違いではなかろう。そう本作は戦場を撮影していたのである。

そしてまた、この対テロ戦争が生み出したもの、難民。その当て所もなく彷徨う無国籍的在り方、これは本作の大洋を漂泊する人物そのものではないか。つまり、本作はこの大洋を場として、アメリカ人と難民を同じフレームに収めること、あるいは同じ人間として撮影することに成功した。これは、世界内戦において根を刈られた者たちの映画だ。

存在論的、郵便的—浅瀬

2010s

続く2010年代は、サメ映画の黄金時代とも呼ぶべき時代であり、ゴミのような量、ゴミのようなサメ映画が大量に公開された。この「なんでもよくどうでもいいもの」の時代、その「ジャンク」さにおいて、2013年公開の『シャークネード』は秀でている。アメリカの災害として代表的なものといえばハリケーンだが、本作のそれはサメを巻き上げる。このサメの色に空を染めるハリケーンは、アメリカをサメの恐怖が覆う様を端的にあらわす。しかし、飛来するサメが視認しづらく画面の映えが非常に悪いので、映画としては悪手ともいえる。その代わり、海から放たれたサメは広い行動範囲を得て、続編の度に舞台の規模は拡大していく。

『シャークネード』はこのように突飛な方法によって『オープン・ウォーター』同様、大陸と大洋という対立を崩壊させ、戦線は海辺からアメリカ全土、地球全土、そして宇宙へと広がり、サメとの戦いは総力戦へと突き進む。このサメの登場は、グローバリズムの波をむしろ加速させる。サメという共通の敵によって人類は結束するのである。これこそが、アメリカの掲げるグローバリズム、アメリカン・ドリーム、あるいは「否定神学共同体」である。

そもそも「メシア的なもの」とはデリダにとって、「来るべき民主主義」のラディカルな異種混合性…を表す重要な隠喩=概念だった。しかし他者へのその開放性が、実はある外傷、実証的には語れない否定的経験によってのみ支えられるものだとしたら?そのとき「メシア的なもの」の効果は突如反転し、きわめて強力な否定的同一性の論理となって共同体を再組織化することになるだろう。つまり共同体が異種混合的であること、その成員に何も実体的な共同性がないことが、逆に人々を排他的に結びつけることがありうるのだ。私たちはそれを「否定神学的共同体」とでも呼ぶことができる。

東浩紀『存在論的、郵便的−ジャック・デリダについて』

アサイラムはそれこそを、そしてそれがゆえに支えるための場、つまりスタジオを必要としたのである。歴史的にスタジオの不在は映画の大量生産の不可能性へと直面させた。しかし、サメ映画はジャンル映画としての勃興からして、スタジオの不在に相対することを、また開放的な大洋に相対することを条件としてきた。これを、アサイラムは書き換えた。一つは、前述の通り戦線を拡大させたこと。もう一つは、セットこそ無いが、スタジオを持っていること。アサイラムは、製作の会議から、CG、サウンド、編集その全てが社内で完結する。だからこそ、恐ろしく短いスパンで映画を大量に製作できる。このセットなきスタジオ・システムは、セットが不在であるからこそスタジオとロケ=アメリカ=世界を入れ子状にして統治した。ここでスタジオ・システムは大きな時間的隔たりを通して、初めて完成へと至ったのである。

たった一つの否定、その「一なるもの」の排除を伴うことによって。この徹底した単一化にサメは分裂症を引き起こす。『ダブルヘッド ・ジョーズ』に始まり、『トリプルヘッド・ジョーズ』、『ファイブヘッド・ジョーズ』、『シックスヘッド・ジョーズ』と分裂は止まらない。さらには、『ゴースト・シャーク』では「亡霊」として、『メガ・シャークVSメカ・シャーク』では機械として、『ピラニアシャーク』ではピラニアとして、「生成変化」を繰り返す。

これは、起源において複数であったゾンビ映画、ピラニア映画には見当たらない、サメ映画特有のもので、『激突』のスピルバーグであるからこそ生まれた病である。他では『エイリアン』も同じ病を抱えるに足る要素を持ち合わせていたが、2作目のジェームズ・キャメロン、あの『ピラニア』の続編、『殺人魚フライングキラー』の監督によって未遂に至る。しかし、これもまた起源のリドリー・スコットによって新たに神学の物語が生み出されることとなった。このアメリカ的、またはユダヤ-キリスト教的病の戦いに終わりはみえない。

しかし、わたしはある別の映画をみることができる。2016年公開の『The Shallows(邦題はロスト・バケーション)』がそれである。本作もまた、2000年代から続く逃げ場のない恐怖を扱った作品であるが、特徴的なのは何と言っても浅瀬(shallows)に浮き出た岩礁を舞台とすることである。この岩礁というのは、大洋によって大陸から隔てられているがために、無人島的な装いを呈す。これこそが本作を特別なものとする要因である。

まず、無人島は大陸とは違い、孤独であるがゆえに『シャークネード』のような共通の敵を介した連帯を生まない。つまり、「否定神学的共同体」が存在し得ない。かといって、浅瀬は大陸の人間とのコミュニケーションの可能性が残されているがゆえに『オープン・ウォーター』のようにコミュニケーション不可能な、失敗可能性しか存在しないサメ=大洋に放り込まれたわけでもない。無人島、あるいは浅瀬は、このように大陸と大洋の間にある点において重要である。

しかしまた、浅瀬は無人島と異なる点として想像力、あるいは「イメージ」の問題がある。

ドゥルーズは、他者のいない無人島では自分に見えてない部分の知覚を支える者がいないので、無人島では世界が自分の見えている物だけになる(=自分に見えないものは存在しない)と言っている。

國分功一郎『ドゥルーズの哲学原理』

つまり、他者のいない無人島では「イメージ」に限界が伴う。それに対し、浅瀬は目の前の海辺に見える人影や声に他者を見出すことができる。そこでの不可能な対話は人を豊かな想像力の可能性に開け放つ。

では、次にその『The Shallows』でのコミュニケーションを見ていくとしよう。まず最初、サメが現れた際、海辺には現地のサーファーがまだおり、彼女は助けを呼ぶが虚しくも声は届かない。そして、夜には酔っ払いが海辺に現れる。しかし、彼女の忠告を聞かずにサーフボードを盗もうと海に入ってサメに襲われ死亡。翌日は、前日と同じサーファーが現れるもののサメの存在を信じず、海に入る。無論、彼らもサメに襲われ死亡する。また同日、岩礁を離れ、ブイにたどり着いた彼女は近くを通った船に気付いてもらおうと、ブイに備え付けられた信号拳銃によって信号弾を放つ。しかし、それもまた届くことはない。ここで、唯一届いたのは現地のサーファーが遺したウェアラブルカメラ、これに録画した映像だけ。このサーファーの死後、岩礁に漂着したカメラで彼女は、勿論救助を要請する主旨ではあるものの、それに加えて家族への遺言も撮影した。そして、そのカメラは海に投げ込まれ、やがて海辺に漂着してビーチの案内人であった男の息子に渡る。即座に少年は父にそれを伝え、最後には、サメを倒した後衰弱しきって浅瀬に漂う彼女を、案内人の男が救い出すこととなる。

この録画した映像=映画=手紙入りの瓶を投げ入れる行為、すなわち投壜通信こそが、本作のコミュニケーションの特異性を示している。そもそも、孤独な浅瀬においては大洋に浮かぶ船や海辺の人間へのメッセージですら、届かないかもしれない。しかし、投壜通信はそこに間違ったところに届く可能性をも加える。現にカメラは彼女の予想だにしなかった者、案内人の息子に届いた。この「誤配」こそが最終的に彼女を救うのである。ここで、映画のコミュニケーションは「作者-作品-観客」、つまりサメ映画での「大洋-サメ-大陸」にあたる単一的な、あるいは垂直的な神学に類するコミュニケーションを離れ、水平的な複数性に解放される。

また、本作が興味深いのはかといって大陸の連帯を全否定しているわけではないこと。そもそも、彼女は医者への夢から逃げることで大洋へと向かった。その夢というのも、元々母の病を治したいがため。その母の死後、彼女は大学を抜け出て母の思い出のビーチに行く。しかし、その彼女が死に迫る中、支えとなるのは母の「亡霊」である。彼女は、岩礁に降り立つ傷を負ったカモメに、母をみる。そうして、そのカモメに話しかける。この『ロビンソン・クルーソー』でのオウム、つまり複数的な独り言を経て、カモメの傷を治すに至る。そこで、彼女は死を踏み越えるのである。さらには、最後に彼女を救うのは息子と父の連帯であり、彼女の「家族」との関係も回復する。勿論、彼女は生還した後に大陸に閉じこもるわけでもなく、医学生に帰る後、またサーフィンをしに大洋に出向く。このように、彼女は浅瀬での体験を経たからこそ、大陸と大洋の対立を対立としてではなく共生して考えることができたのである。

この新たなるスタジオ・システムなきアメリカ映画、そこにはセットを代替する浅瀬が新たな場として生起するのである。

島を夢想する—不安と共に、あるいは喜びと共に、何れにしても—、それは、人が分離する。すでに分離されている、大陸から遠ざかっている、一人ぼっちで寄る辺ない、そうしたことの夢想である。あるいは、ゼロからの再出発、再創造、再開を夢想することである。

ドゥルーズ 『無人島の原因と理由』