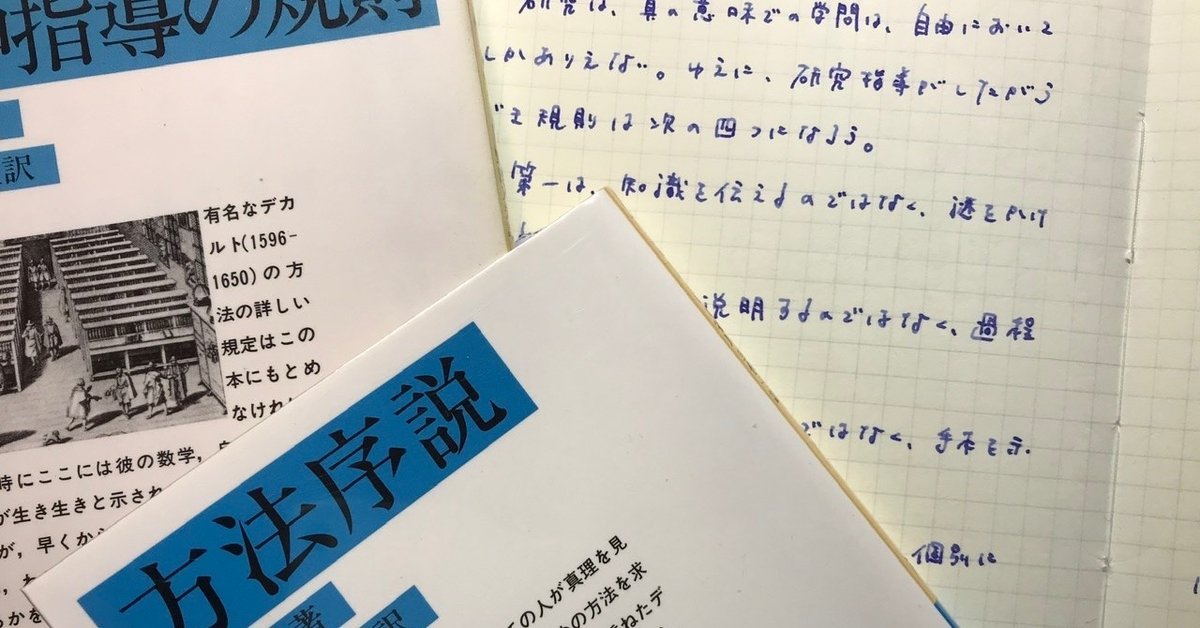

研究指導の規則

かくして私は、論理学を構成しているおびただしい数の規則の代わりに、守ることを一度たりとも怠らないという固く恒常的な決心をするなら、次の四つの規則で十分だと思った。

第一は、私が明証的に真だと認めるのでなければ、何ものも真として受け入れないこと。つまり、注意深く即断と偏見とを避けること、そしてまったく疑う余地がないほど私の精神に明晰かつ判明に現れるもの以外は、私の判断のなかに取り入れないこと。

第二は、私が検討する難問をそれぞれ、できるかぎり多くの、しかもそれらをうまく解決するのに必要なだけの小部分に分けること。

第三は、私の思考を順序にしたがって導くこと。もっとも単純で認識しやすい対象から始めて、階段のように少しずつ、もっとも複雑な対象の認識にまで登っていくこと。そのとき、自然のままでは前後のないもののあいだにも順序を想定すること。

最後は、私が何も見落とさなかったと確信できるまで、完全な枚挙と全般的な見直しをいつでもおこなうこと。

──ルネ・デカルト

研究は、真の意味での学問は、自由においてしかありえない。ゆえに、研究指導がしたがうべき規則は次の四つになろう。

第一は、知識を伝えるのではなく、謎をかけること。

第二は、結果を説明するのではなく、過程を経験させること。

第三は、方法を論じるのではなく、手本を示すこと。

最後は、制度を築くのではなく、個別に接すること。

「われわれは他人の知識で物知りにはなれるが、少なくとも賢くなるには、われわれ自身の知恵によるしかない」(モンテーニュ)。借りものの既成の知識では解決できない問題をまえにして初めて、人間は自分自身の知恵でもって考え始める。それは、教わることも教えることもできず、ただ経験し、訓練を積むことができるだけだ。

デカルトの方法は、自分自身で考えることの訓練──クリティカの訓練──においては、なおも効果的だろう。ただし、この訓練はすでに謎に出会い、謎にとらわれていることを前提にしている。謎そのものの発見──トピカの訓練──については、ヴィーコはその方法を求めたものの、しかし結局のところ方法はなく、ただ手本があるばかりだ。自分自身をその手本の一つになるまで鍛え上げることができるか否か──結局はそこに帰着する。その意味で、研究指導は研究の実践そのものである。

学問にとって制度はあくまで人間同士が接する機会を整えるものであって、制度自体が学問を成し遂げることはない。この接触はつねにそのつどの個別的なものだ。ただし、個人的なものではない。複数の接触(多数である必要はないが)こそが視野の広がりと発想の柔軟さをもたらすだろう。個人的な知識のやりとりに終始するなら、学問は死に絶えるだろう。一人の師よりも幾人かの友からこそ、人は知恵を──知識についてはさておき──身につけるのだ。

ともあれ、語るときは熱意をもって語ること。熱意は伝染するものだから。そして語るときには謎をかけ、疑問を抱かせること。人が話に惹き込まれるとすれば、それは疑問・不安・期待のいずれかからだ。しかし自己保身の域を出ない不安と期待は学問においては邪道であって、王道は疑問であり、衒いのない好奇心だ。それには自分自身が謎にとらわれていなければならない。さらには語るときに想像のなかで敵対しないこと。敵意は敵意をしか呼ばない。個別に接するとはなによりも廉直であることにほかならない。

(2016年4月1日─2020年7月1日)