『衣のひだ』に魅せられた一日~芳年展とミュシャ展

2023年7月21日に北九州市立美術館の分館・本館をハシゴして『アルフォンス・ミュシャ展 アール・ヌーヴォーの華』と『 芳幾・芳年―国芳門下の2大ライバル』を見てきました。

実は大衆芸術や版画の展覧会は西洋近代絵画の展覧会と比べると、体力的にヘビーなんですよね。

小品とかデッサンが無いので全作品をガッツリ見て回ることになり、実際の滞在時間は長くなってしまいます。(興味の無い作品は飛ばして見るからだろっていうツッコミは無しで…)

と、わかっていながら、今回は奥さんも付き合ってくれるということで、頑張って丸一日かけて行ってきました。

ちなみに『芳年展』(芳幾を無視するのは許して!)では当日学芸員さんのギャラリートークが聞けました。

とても分かりやすくて良かったです。ありがとうございました。

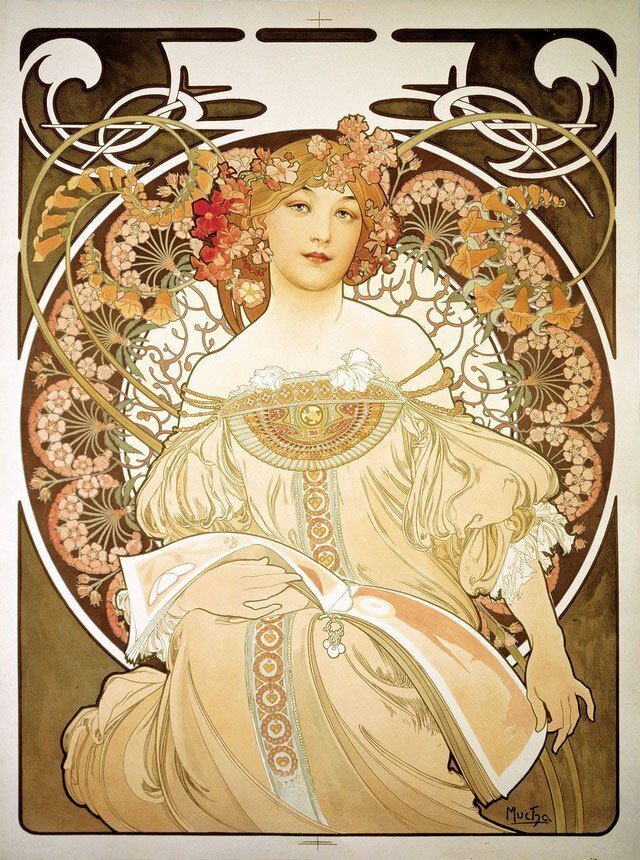

アルフォンス・ミュシャは皆さんご存じのアールヌーヴォーの画家。美しい女性が描かれたポスターで有名です。

月岡芳年は恐らく今一番人気のある浮世絵作家。詳しくは私の記事を読むべし。(ガッツリ5回シリーズなので途中リタイアしないでね。)

それぞれは全然別のジャンルなのですが、少し面白い点に気が付きましたので、今回はここを皆さんにお伝えしてみたいと思います。

二人の画家に共通する魅力。それは『衣文』

浮世絵の芳年とアールヌーヴォーのミュシャ、それぞれ独特な魅力があって、見所も違います。

にもかかわらず、この二つの展覧会を連続して見ているうちに自分が同じポイントに注目していることに気が付きました。

それが『衣文(えもん)』です。

「衣紋掛け」なんて言うと和服用のハンガーのことですが、美術用語の『衣文』は「衣類のひだが作る“文様”」つまり“ドレープ”のことですね。

これは日本でも西洋でも絵画や彫刻において重要な表現テクニックの一つでした。

この衣文の描き方が芳年とミュシャでは全く違うのと同時に、両者とも執拗なくらいのこだわりを持って描いていて、見比べていくととても面白いなと感じたわけです。

『衣文』表現の広がり

二人の作品の話をする前に、衣文の歴史について少し説明をしておきます。

特に日本の肖像画での衣文の描き方は少し特殊ですので。

衣文の歴史の話は古代ギリシャの彫刻で描かれた衣のひだからスタートしましょう。

裸体の表現がリアルになっていく過程で、その体にまとわりつく衣(ころも)の質感にもリアルさが求められるようになりました。

そうした中で衣のひだ自体に対するフェティッシュな愛着が生まれるのです。

この表現法はアレクサンドロス大王の東征によってインド西北部に伝わり、ガンダーラ美術の中に定着します。

またここで生まれた仏教美術が中国から日本へ伝わって、日本の肖像画での衣文の描き方にも影響を及ぼします。

ですがその後、日本の肖像画自体が様式化していきます。

まず呪詛を恐れてなのか、容貌を似せて描くことが無くなります。

また衣服も束帯や十二単のようにざっくりとしたシルエットの服が主流になったせいか、衣服の描き方に衣文へのこだわりは感じられなくなります。

日本独特の衣文表現~『強装束』の誕生

日本の美術に衣文への関心が復活するのは平安末期かもしれません。

それまでの貴族は柔らかい生地でできていて曲線的なシルエットを描く服装でしたが、鳥羽上皇は生地を厚くしたり糊を効かせたりした直線的なシルエットを好みました。

これが上級貴族の正装に取り入れられると、着付けは一人ではできないため補助する役目の人が必要となり、やがて服を美しく着付ける技術が体系化され『衣紋道』となります。(着付けの世界では「衣紋」の字の方が一般的なようです。)

この着付けの仕方は『強装束』(こわしょうぞく)と呼ばれ、対して従来の着付けは『柔装束』(なえしょうぞく)と呼ばれました。

この強装束の衣装の中に、まるで人物がすっぽりと収まるような描き方が日本の肖像画の一つの型となっていきます。

優雅で、体を締め付けない、着心地のいい衣装。

現代でも好まれそうです。

ガチガチのハリボテから顔だけ出しているみたいにも見えます。

この厳めしさが地位と権力、ひいては人間のポテンシャルを

表現するものと考えられるようになったのでしょう。

幾何学的、様式的な表現を好む傾向は『琳派』など日本美術には顕著ですが、そうした不自然な衣文が絵画の中にだけ存在するのではなく『強装束』という“リアル”から先に生まれたと考えると、日本人の独特な感性の一端を見る思いがします。

硬質な衣文を好んだ芳年

こうした強装束的な硬い衣文を好んだ日本画家が月岡芳年でした。

特に彼の画業の後半では、この硬質な衣文が芳年の特徴と言っても良いほどに洗練されていきます。

写実的な人物の描き方と、それとは異質な硬い質感の衣装の対比が、彼の作品に「飽き」を感じさせない魅力となっているのです。

近世西洋絵画には無い黒い輪郭線をあえて強調し、衣文を緩い「ひだ」ではなく、もはや「折り目」としていくような描き方には強装束の美学が流れています。

柔らかさ、心地良さ、機能性を犠牲にしてでも、威勢や粋(いき)の感覚を表現しようとする日本人の装束に対するセンスが表現されているように感じられます。

能の一場面ですが、衣装が意図的に膨らまされ、

糊を効かせて硬い質感に仕上げられることで

とても美しい輪郭線を描いています。

風になびく衣装は細かく波打っていますが、

生地は不自然なほど硬く描かれています。

自然に揺らぐススキと違い、硬質な衣文が

人物たちの気迫を表現しているかに見えます。

柔らかくリアルに描かれる西洋美術の衣文

西洋美術での衣文は古代ギリシャからの表現をそのまま継承していきます。

中世になってリアルな衣文の表現は少し後退しますが、基本的に柔らかく幾重にも重なるひだを好む傾向は変わりません。

ゴシック絵画なので衣文は硬めですね。

西洋での衣文への愛着も、19世紀末に近づくと「リアルなひだを描きたかっただけだろ!」と言いたくなるほどの域にまで到達します。

どんだけ柔らかい生地なのか…

実際西洋の画家は衣文だけのデッサンを繰り返し練習するほど、衣装のひだにこだわっていたのです。

衣紋を自由に操る画家、ミュシャ

衣紋にこだわった西洋画家たちの中でもミュシャは別格です。

その理由は彼のキャリアのほとんどがグラフィックデザイナーであることによると思います。

油絵と違い、イラストには輪郭線があります。

またポスターなどの装飾絵画には、全体としての統一感やインパクトも求められます。

ミュシャはそうした絵に対する“縛り”を、彼にしか描けない作品の“魅力”に変えました。

そこに描かれているものの中に、ミュシャによってあらかじめ意図されていないものは一つもなく、全てが計算されたうえで配置されているのです。

この絵の中に無計画に描かれた線は一本もありません。

人物の輪郭や背景の意匠だけでなく、

衣服の柔らかく繊細な衣文の美しさが

この作品の魅力となっています。

レイトン『イーピゲネイア』のミュシャ版。

衣紋だけでなく背景の木々や女性の髪形までの全てが

この絵が美しく見えるように計算されて描かれています。

下から衣装を辿れば女性の艶めかしいプロポーションを感じ、

華やかな衿飾りの上にはこちらを見下ろす美しい顔…

この絵の最大の魅力を挙げれば何でしょう?

それはこの美女を包む衣文ではないでしょうか。

ミュシャは正式にアカデミックな絵画手法を学んだ人であり、しかもその技量はかなりの水準にありました。

彼が装飾絵画において大変質の高い作品を描くことができたのには、このアカデミックな絵画教育の恩恵が多分に関係しています。

正確なデッサン、人物の表情やポージング、構図や色彩の妙、ビザンチン風の装飾、そして衣文への尋常ならざる愛着です。

彼の作品のこうした魅力を現代の私たちは愛して止みません。

それはとりもなおさず、19世紀のアカデミック絵画の感性を愛することなのです。

ミュシャの創造力の源泉をアカデミック絵画から探してみるのも面白いかもしれませんね。

絵画の細かいところに“フェチ”を感じてみよう

今回は絵画に描かれた衣装のひだ『衣文』に注目して解説しました。

一般の人はこうした細かい表現を集中して見るということはあまりないと思います。

ですがこうした見方をしてみると、それぞれの画家や流派、時代などによって描き方が違っていたり、それぞれ独特の魅力が感じられたりで奥の深い楽しみ方ができるものなのです。

今回見たような衣文への愛着は、実は現代でも生きています。

芳年が好んだ硬質な衣文はアニメやマンガで時々使われるデフォルメであり、見覚えのある方もおられるかもしれません。

ミュシャやアカデミーの画家たちが画家たちが好む“女体に貼りつくような”衣文は、まさに今流行りのAIイラストで綺麗なお姉さんが身に纏ってくれています。

現代的な表現を使うなら、それはひだに対する“フェチズム”と呼んでもいいものでしょう。

私は絵を見る楽しみ方としてはそれも大いにアリだと思います。

絵画の楽しみ方は人それぞれ。

ご自身の好きなポイントを探してみるのも楽しいのではないでしょうか。

今回はここまでです。

かなりマニアックな内容になったかもしれませんね。

でも衣紋だけでなく、西洋絵画だとドレス生地の光沢の表現、髪の毛や肌の描き方なんかにも画家ごとに特徴があって面白いですよ。

いつかこの点も解説してみたいと思います。

それではまた!

いいなと思ったら応援しよう!