アンティークショップで買った洋書から、100年前の持ち主だった少年を特定する話②

【これまでのおさらい】

1915年に出版された児童向け文法書「Sentence Analysis By Diagram」の持ち主を辿る話第2弾。

前稿では、この本を1919年に入手した第1の持ち主、オハイオ州スプリングフィールド在住の18歳で、富豪一族出身の秀才だったジョン・フランシス・ブックウォルター青年について述べた。

残る2人は、

・ジョン・フランシス青年と同じ住所に住んでいたと思われる少年A(第2の持ち主)

・少年Aの次にこの本を所有したと思われるマーシャ・リース嬢(第3の持ち主)

である。

【2人目の特定へ】

第2の持ち主であるA少年の特定の前に、第3の持ち主が特定できてしまったので、以下に記したい。

まず、その持ち主、マーシャ・リース嬢によって書き込まれた内容をここでもう一度見ていこう。

この書き込みから、彼女は当時オハイオ州スプリングフィールドのイースト・ユークリッド・アベニュー421番地に住んでいたことが分かる。以前の持ち主であるA少年と同様、本をなくした場合に備えて、自分の住所に届けてくれるよう呼び掛けている。このことから、彼女もまたこの本を本棚に眠らせていたのではなく、持ち歩いて勉強していたと推測できる。

特徴的なのが彼女のイラスト。「(本を拾ってくれた)謝礼はこれです」の文言に続けて、「くらえ!」とばかりに暴力的なイラストが2つ並んでいる。左はドレスを着た女性が男性の尻を蹴り上げているように見え、右は銃か何かで撃たれている絵のようだ。数多くの書き込みの中で唯一、彼女のこの銃で撃たれた人物のイラストだけが赤く彩色されている。

彼女の特定作業を始める前に、筆者と、共同で解読に当たったヌガザカ氏(@NUGAZAKA)は、マーシャ嬢が一体どんな女の子なのかと想像を巡らせた。我々の予想は「ビン底眼鏡をかけたオタク少女で、文法書を抱えてハイスクールの廊下をおどおど歩き、すれ違ったチアリーダーに鼻で笑われるタイプ。でも眼鏡を外したら美人」

何とも勝手で、オタクにとって都合の良い妄想を反映したプロファイリングだ。その時筆者は冗談交じりに付け加えた。「でも、アフリカ系の女の子かもしれないよ」と。

その時我々は気づいていなかったのだ。自分たちが無意識のうちにマーシャ嬢を「コーカソイドの女の子」として思い描いていたことを。バイアスのかかった目で彼女を見ていたことを。

【前史:人種問題】

アメリカは世界各地からの移民によって建てられた多民族国家だ。前回、ジョン・フランシス青年の特定作業に大いに役立った家系調査サイトの数々は、人々の「ルーツを知りたい」需要に応えるものと言える。それだけルーツが多様なのだ。オハイオ州スプリングフィールドもまた然り。ジョン・フランシス青年の実家であるブックウォルター家はドイツ系の苗字だし、彼の母グウェンドリンはドイツ系の父とアイルランド系の母のミックスだ。しかし、この町は最初から全ての人種に優しかったわけではない。

Wikipediaの引用で恐縮だが、ジョン・フランシス青年がまだ幼かった1904年、町の住民たちがアフリカ系男性をリンチの末殺害するという事件が起こった。1906年にもアフリカ系の居住区が焼かれたという。

そんな歴史を持つ町で、公民権運動が起こる以前の1930年代に、この本を使って勉強に励んでいたと思われるアフリカ系の少女がいる。それが、この本の第3の持ち主であり、裏表紙側の書き込みをした人物、マーシャ・リース嬢だ。「ancestory」に、1940年の国勢調査の記録がある。

https://www.ancestry.com/1940-census/usa/Ohio/Marcia-Leath_16d777

この記録によれば彼女は1922年「前後」生まれ。名前、スプリングフィールド在住であること、そして通りの名前は分からないものの、「421」という番地まで、本の書き込みと一致している。これはもうほぼ確定で良いのではないだろうか。人種の欄にある記載は「アフリカ系」だ。

本に残された筆跡を見るに、書き込みをした当時のマーシャ嬢は10歳~ローティーンといったところではないかと思われる。まだ筆記体は用いないが、太い鉛筆で自由に書きなぐっているA少年よりは少し年上といった印象。定規で線を引き、几帳面な一面を覗かせる。生まれ年から推測するに、この書き込みをしたのは1930年代初頭のことではないだろうか。

【つい最近まで存命だった持ち主】

さらに調べると、2016年7月10日付の「スプリングフィールド・ニュース・サン」紙に、一つの訃報を見つけた。

https://www.legacy.com/us/obituaries/springfield/name/marcia-bethel-obituary?pid=180618703&__cf_chl_captcha_tk__=pmd_vsogSbYUHDIh.mX1wP_.dwfHpr_yzKOIBBEX2.ejbx8-1630836249-0-gqNtZGzNAzujcnBszQdl

結婚して姓が「ベセル」に変わってはいるが、前出の国勢調査と父母の名が一致していることから、この方がかつてのマーシャ嬢の可能性が高いと考えられる。1921年5月生まれ。5年前までご存命であったようだ。ページをスクロールすると、ご友人が投稿した写真を見ることができる。1940年の記録通り、アフリカ系の女性だ。

ここで、マーシャ嬢、もといマーシャ・ベセルさんが、この本を使っていたであろう1930年代という時代を思い出してほしい。そして、この本の最初の持ち主が、裕福な家庭の子息であったということも。

【町で一番の勝ち組から、有色人種の少女のもとへ】

第1の持ち主ジョン・フランシス・ブックウォルターはドイツ系の男性。大叔父は州知事、祖父は水力発電会社の経営者という家庭で育ち、米国内トップの寄宿学校で学び、親子2代にわたってアイビーリーグ出身。当時のスプリングフィールドの住民の中でも「勝ち組」に位置する人物だった。

翻って、マーシャさんはアフリカ系の女性。アメリカでは女性の参政権が1920年に認められていたものの、人種分離を定めたジム・クロウ法が、マーシャさんの日常生活を厳しく制限していた。各地で起こるアフリカ系への暴力事件も見聞きしていただろう。マーシャさんが描いた2つ目のイラスト、男性が銃で撃たれている図にも、深い意味が隠されているように思えてくる。

赤い彩色は人物の服の色かもしれないが、銃で撃たれた人物が流す血のようにも見える。当時の彼女にとって、有色人種への暴力は身近なものだったことを示しているのではないか。

そんな時代に生きるアフリカ系の女の子にとって、アイビーリーグはおろか、大学進学を夢見ることさえ困難だったと想像できる。にもかかわらず、彼女はこの本を手に取り、勉強することを選んだ。

この本がどのような経緯でブックウォルター家からマーシャさんの手に渡ったかは不明だ。当時のジョン・フランシス青年の住所であるイースト・ハイストリート1054番地と、マーシャさんのご実家であったユークリッド・アベニュー421番地は大通りを二つ挟んでおり、やや距離がある。

(北側の赤いピンがジョン・フランシス青年の住所、南側の赤いピンがマーシャ嬢の住所)

1901年生まれのジョン・フランシス青年と1921年生まれのマーシャさんに個人的な接点があったとも思えないし、人種のことを考えても、親しい近所づきあいがあったとは考えにくい。我々はこれについて、

・ジョン・フランシス青年が成人後、ガレージセールや教会のバザーで学生時代の蔵書を放出し、それがマーシャさんの目に留まった

・富裕層であるブックウォルター家にマーシャさんの父母いずれかがお手伝いさんとして出入りしており、娘の将来の教育のためにと本を譲り受けた

などの仮説を立てている。

【なぜ、彼女は学ぼうとしたか】

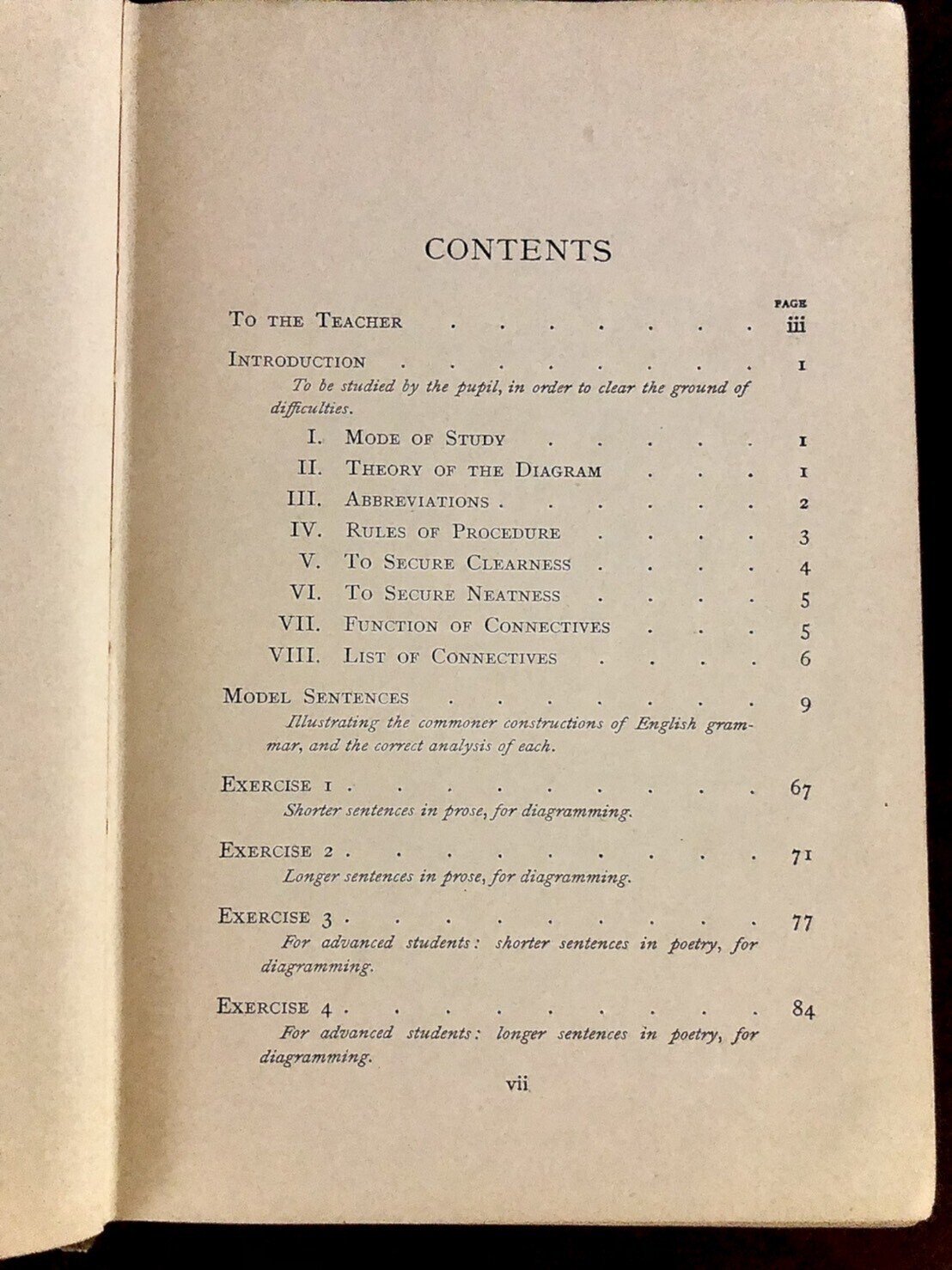

それにしても、この本は文法の学習書とはいえ児童書のくくりではなく、あくまで教師が児童に指導することを前提として書かれている。

(本の目次。大人向けの解説や指導法の後に、子ども向けの練習問題が掲載されている)

10歳ちょっとの少女が持ち歩き、一人で学ぶにしては大人びた選択だ。

しかし、当時のニュースを調べると、マーシャさんが勉学に励むきっかけとなったかもしれない出来事が発覚した。

【女の子のロールモデル】

1931年、ジェーン・ボーリン女史(1908~2007)が、アフリカ系女性として初めてイェール大学を卒業している。ちょうど、マーシャさんがこの本を持ち歩いていたと考えられる時期と一致する。彼女は後に、米国初のアフリカ系女性裁判長となる人物だ。

アフリカ系、それも女性のイェール卒業のニュースは、アフリカ系住民の社会を大いに沸かせたことだろう。有色人種の女の子でも、進学を夢見る自由があると、世界に知らしめる出来事だった。10歳だったマーシャさんもボーリン女史の功績に触発され、進学を志したかもしれない。そんな時にこの本を手に取ったとしたら。イェール大学の校訓や、名門寄宿学校の卒業年などの書き込みから、以前の持ち主がアイビーリーグに学んだことを推察したとしたら。自分もこの本で勉強して、いつか・・・と、大切に本を抱えて、スプリングフィールドの町を行く少女の姿が目に浮かぶ。

あらためてマーシャさんの描いたイラストを見る。女性が男性を威勢よく蹴り上げる絵に、旺盛な自立心が垣間見える。自分を抑圧する社会のいろいろなものを、いつかすべて跳ねのけてやると言わんばかりだ。

上記はすべて筆者の妄想にすぎないが、ドイツ系の青年からアフリカ系の少女へと受け継がれたこの本が、人種や性差といった大人の作った分断を乗り越えて、少年少女の学びたい気持ちや、進学の夢をつないだものであることは確かだ。その後のマーシャさんの進路がどんなものであったか、追悼記事からうかがい知ることはできないが、大人になった彼女の知的で穏やかなたたずまいを見るに、少女の志は成ったように思う。

11人いらっしゃるという彼女のひ孫さんたちの中にも、彼女の向学心と自立心が受け継がれていることを願う。これにて、2人目の特定作業を完了としたい。

次回は、1901年生まれのジョン・フランシス青年と、1921年生まれのマーシャさんの間を埋めるミッシングリンクであるA少年の正体に迫る。特定作業にかかった我々は、当時のオハイオが抱えていた思いもよらない闇の側面へと誘われていくこととなる。