【15年ぶり】きくらげが脇役?ハァ?舐めないでいただきたい!【食べ物しらべ】#KUKUMU

小学校は嫌いだったが、2年生の学習発表会はちょっと思い出に残っている。

あのとき、私たちの学年は「食べ物調べ」をやらされた。好きな食べ物、嫌いな食べ物、なんでもいいので調査対象を決め、まとめたものを発表するのだ。

トマト、ピーマン、じゃがいも、卵などをテーマにする子が多いなか、当時の私が選んだのはきくらげ。

学習発表会当日に配られたしおり(たしかオレンジ色)には、誰がどの教室で何時から何のテーマで発表を行うのかタイムテーブルが書かれていた。1組から4組、理科室と家庭科室、端から端まで見渡すと、きくらげを選んだのは私だけだった。しめしめ、大成功。自分で言ってしまうのは恥ずかしいが、「誰とも被らない、ちょっと変なテーマにしてやろう」と企んだのだ。精神が幼い、憎たらしいクソガキである。

被っていないことを確認した時点でミッションは終了。私の発表を誰がどんな反応で聞いていたのかはさっぱり覚えていないし、発表のために作った絵本のような物はすぐに捨ててしまった。残ってたら面白かったのにね。たしか、調べた内容をオリジナルキャラクターに解説させるという手法を取っていたはずだ。

幼稚な動機による食材選びだったとはいえ、あの時間が無駄だったかと言えばそうではなく、調査をきっかけにきくらげのことが「まぁまぁ好き」から「かなり好き」に変わった。いまではきのこの中で2番目に好きだ。

さて、きくらげと聞くと皆さんはどんな料理を思い浮かべるだろうか。ちょっと考えてみてほしい。

当ててみせましょう。

あなたが想像したのは、「きくらげの卵炒め」「とんこつラーメン」「長崎ちゃんぽん」のいずれかではないでしょうか?

これは私がメンタリズムを習得したから当てられたわけではない。きくらげの活躍の場が、あまりに少ないのだ。ラーメンやちゃんぽんは、メインじゃなくてトッピングだし……。

弾力ある噛み応えと、淡白ゆえにどんな料理にも溶けこめるきくらげ。「へへ、お前こんなところにいたのか」と、道端でネコを見つけたときのような気持ちになる。憧れとまでいかないけれど、なぜかちょっと気になる存在。もっと市民権を得ていいはずなのに、なかなかどうしてマイナー食材の位置に止まっているのか。実際、よしザわ家の中でも、私以外は誰もきくらげに関心を持っていない。

もっときくらげを食べてみようか。美味しいんだからさ。すっかり寒い日も増えてきた、きのこの季節。およそ15年ぶりに、私はきくらげについて調べ直すことにした。

ちょいキモなお名前

きくらげは漢字で「木耳」と書く。木に耳が生えているように見えるからという由来だ。ちょっと不気味なこのセンスは世界共通で、きくらげがよく採れる中国はもちろん、日本や英語圏でも、「耳っぽいきのこ」として古くから扱われている。

日本では、海月(くらげ)に食感が似ているからという説もあるが、平安時代の辞書『倭名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』では「人の耳」、江戸時代中期の百科事典『和漢三才図会』では「猫の耳」に例えられており、やはり耳っぽさは顕在だ。

さらに、きくらげは英語で「Jew’s Ear」(ユダの耳)。ユダとは、イエス・キリストを裏切ったとされる「イスカリオテのユダ」だ。後悔の念から、首を吊ったニワトコの木にきくらげが生えてきたという俗説が由来とされる。単純にきくらげがニワトコの木を好むだけなのだが、キリスト教の信仰が深いヨーロッパではきくらげを食用することが少ない。きくらげに洋食のイメージが薄いのは、この名前のせいだとも言える。

言われてみれば耳に見えなくもないが、他のきのこに比べると由来がきもちわるい。しいたけやえのきは、発生した木が名前の由来になっているのだから、きくらげだってニワトコから名前を取って「ニワノコ」とかさ。(「ニワタケ」はすでに別のきのこがある。)もう少しなんとかなった気がするのだけど。

すごいぜ、きくらげ!

黒くてグニっとしていて、見た目はけっして華やかとはいえないかもしれない。しかし、きくらげは栄養満点でとても優秀な食べ物だ。

なかでも、ビタミンDと食物繊維が豊富。

ビタミンDは身体の免疫力を高め、骨や歯を丈夫にする。青魚や鮭、ウナギにもビタミンDは含まれているものの、昨今は魚もどんどん値上がりしている。魚介をつまみに日本酒を飲みたい私としては、厳しい時代だ。その点、きくらげは「菌床」(木のおがくずに、きのこの菌が混ざったブロックのようなもの)があれば、家庭でも簡単に育てられるほど安定して栽培することができるので、急激な値上げが起きることは考えにくい。

栄養価の話に戻そう。アメリカの研究によれば、ビタミンDを普段多く摂っている人ほど、コロナウイルスに感染するリスクが低く、重症化を防ぐことにも役立つというのだ。免疫力を上げることは、コロナウイルスから身を守ることにもつながる。いまの時代、ビタミンDはきちんと摂っておくに越したことはない。

食物繊維は、腸内環境を整えてくれる「不溶性食物繊維」と、糖や脂質の吸収を抑える「水溶性食物繊維」に分けられる。野菜やきのこに多い食物繊維だが、きのこ界で見ればきくらげの食物繊維量は、しいたけやえのきを差し置いて、堂々の1位! しかも、茹でた状態で比較すると、きくらげはゴボウの3倍も食物繊維が含まれている。もう整腸剤なんていらないね。お通じスッキリ、デブの素は体からバイバイ。しかも、歯ごたえしっかりで意識せずとも噛む回数が増えるから、ダイエットにはもってこいなのだ。

その他きくらげには、むくみ解消につながるカリウム、骨や歯をつくるカルシウムとマグネシウム、肌や髪を美しく保つ鉄や亜鉛など、不足しがちなミネラルが多く含まれている。

免疫力向上、ダイエット効果、美容作用の3点セット。きくらげを食べる習慣が身に付けば、美しく健康に長生きができそう。食生活はグズグズ、いつもニキビとお友達のよしザわも、今から備えれば美魔女も夢じゃない……かも。

生きくらげが無いなら、乾燥きくらげを食べればいいじゃない

ここまで読んでくださっている方は、きくらげのイメージが少し変わってきているのではないだろうか。「試しにちょっと買ってみようかな」とか思っている方もいるんじゃないだろうか。

生きくらげの旬は6〜9月なのだが、都内のスーパーだとシーズン中も滅多に見かけない。ちなみに、編集担当の栗田さんに聞いてみたところ、長崎県のスーパーでの扱いも都内とあまり変わりないらしい。

それなら乾燥きくらげでいいじゃない。日持ちもするし、好きなときに好きなだけ使える。戻したあとのきくらげは、冷蔵だけでなく冷凍保存もできるのですよ。

というわけで、買ってきた。業務スーパーの200g(648円)と20g(68円)で、これとは別にスライスされた状態で乾物になっているものもある。スライスの方が若干値段が高いが、調理のときの手間を考えるとスライスの方が良かったかもしれない。

基本のザクザクきくらげ

とにかくパッケージに書いてある通りに戻せばOK。

【黒きくらげの戻し方】

①ボウルにたっぷりの水と本品を入れ、30分程度浸します。(ぬるま湯なら15~20分程度)

②付け根の固い部分を取り除きます。

③水の中でもみ洗いし、表面の汚れを落とします。

ポイントは「たっぷりの水」というところ。きくらげが泳げるくらいいっぱいの水に浸すと、ムラなく戻る。吸水後は5倍の重さになるので、レシピを

見る時は戻す前と後、どちらの量なのかを確認しておこう。

20g・30分・水で戻すとこんな感じ。ザクザク食感が強めなので、ナムルや佃煮、炒め物に使うときは30分が丁度良いかも。

食中毒を起こす可能性があるので、戻したきくらげは加熱が必須。茹で、焼き、レンジ、煮込み、炊き込みなどなど、何らかの方法で火を通そう。

先ほどのきくらげを湯通しして、ラーメンに全部のせてみた。とんこつの印象が強いけど、実はどんなラーメンでも合う。きくらげをのせれば、インスタント麺を食べる罪悪感も和らぐね!

戻し方の②に書かれている「付け根の固い部分」はコレのこと。それほど固くないので、気にならなければ取り除かなくても良い。③のもみ洗いも、軽~くで大丈夫。

応用のブリブリきくらげ

乾物から料理に使えるようにするためには、30分程度で十分だが、4~6時間することで大量に水分を吸収し、より肉厚で生のきくらげに近い歯ざわりに近づく。

ただし、12時間以上吸水させると表面が溶けたような食感になってしまうので、放置しすぎには注意。夜寝る前にセットしておいて、朝になったら水を切ると丁度良い。

味噌汁や炒め物、ワサビ醤油や生姜醤油で刺身風、オリーブオイルと塩でサラダ風に食べるときはこっちの食感がオススメ。

クリームパスタにしたら美味しかった。

おまけ:きくらげをお酒で戻してみよう

筆者のよしザわは週6~7日は飲まないと気が済まない呑兵衛なので、水だけでなくお酒でもきくらげを戻してみることにした。

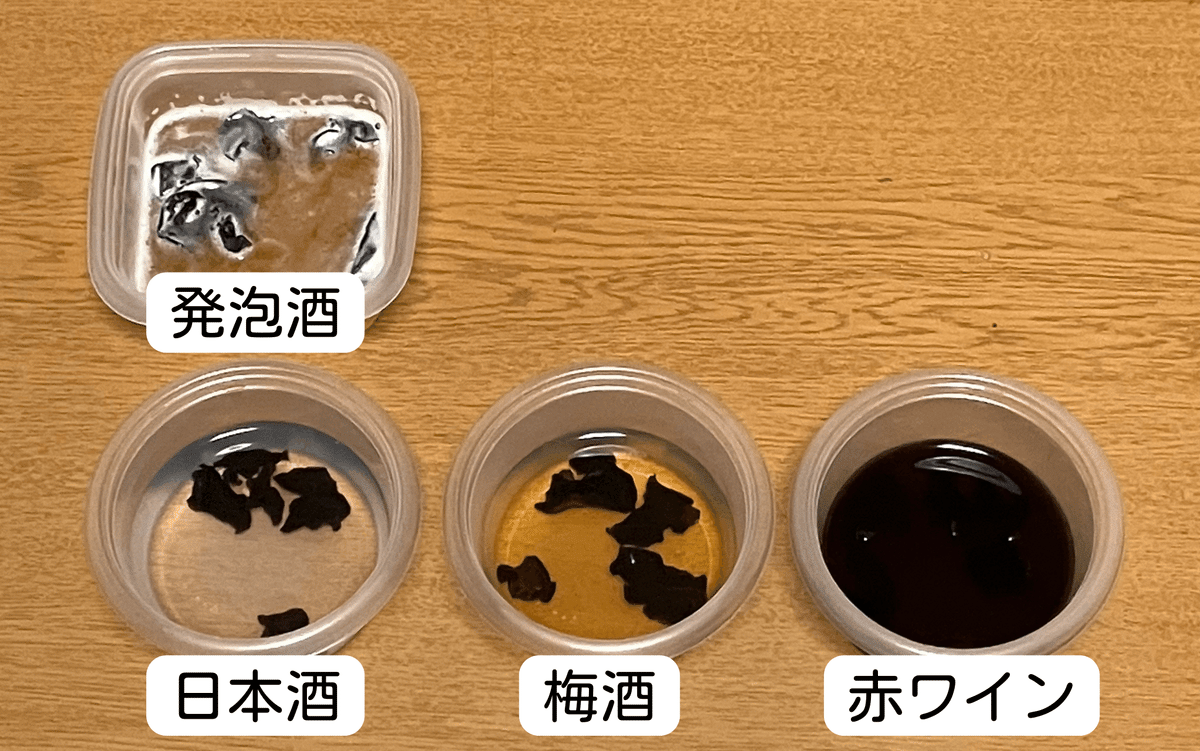

30分戻した後の酒きくらげがこちら↓

見た目だとほぼ違いがわからないが、匂いはしっかり。炭酸の方が吸水しやすいようで、発泡酒きくらげは他のきくらげより大きく戻っている。

「酒風味の良いつまみになるんじゃない!? 大発明ぢゃん!!」と思っていたのだが、お湯にくぐらせたら、風味はほとんど飛んでいってしまいましたとさ。考えればわかることだった……。

どんな料理でもきくらげを入れる女

戻すときは水で良いというのがわかったところで、最後にきくらげの食べ方を紹介しようと思う。

結論から言うと、何に入れても良い。

食感に特徴があるものの、味や匂いが薄いのでどんな料理に入れても邪魔しない。中華だけじゃなく、和食・洋食でも名脇役として大活躍。ただ、傾向としては味の濃い料理の方が合う。ポン酢、白だし、マヨネーズ、まさかのタバスコなど、調味料をストレートに味わいたいときの素材としてどうぞ。

細切りをごま油と塩で和えてナムルに(+豆板醬もGOOD)、醤油とみりんで炒めたらふりかけに、みじん切りにしてゆで卵とマヨネーズと混ぜたらタルタル風と、主食のおともにもバッチリだ。

実は、広まっていないだけで、きくらげのレシピはたくさんある。パスタ、カレー、炊き込みごはん、天ぷら、トーストなど、ここでは紹介しきれない。

そこでぜひ一度、「きくらげファーム稲沢」さんのインスタグラムを覗いてみてほしい。常識と想像を打ち破るきくらげレシピの数々と、“中の人”のチャレンジ精神に脱帽する。もちろん、定番レシピもしっかり押さえてくださっているのでご安心を!

私も、まだまだ試してみたいレシピがたくさんある。美味しく食べながら痩せてやるぞ~!

小学生だったあの日、奇を衒うための「手段」として使ってしまったことをきくらげに謝りたい。お前、メイン張れるくらいすげーよ。

***

文・写真:よしザわ るな

編集:栗田真希

参考文献

・一般社団法人 日本のきくらげ普及推進協議会『きくらげの逆襲』(毎日新聞社)2022

・根田仁『きのこミュージアム』(八坂書房)2014

・今関六也・大谷吉雄・本郷次雄 編『山溪カラー名鑑日本のきのこ』(山と溪谷社)2011

・田中静一・小島麗逸・太田泰弘 編訳『斉民要術』(雄山閣)1997

食べるマガジン『KUKUMU』の今月のテーマは、「きのこ」です。4人のライターによるそれぞれの記事をお楽しみください。毎週水曜日の夜に更新予定です。『KUKUMU』について、詳しくは上記のnoteをどうぞ。また、わたしたちのマガジンを将来 zine としてまとめたいと思っています。そのため、上記のnoteよりサポートしていただけるとうれしいです。