【みみ #28】”聞こえない”子供が学ぶ私塾

⭐ ファン登録のお願い ⭐

Inclusive Hubの取り組みにご共感いただけましたら、ぜひファン登録をいただけますと幸いです。

このような障害のある方やご家族、その課題解決に既に取り組んでいる研究開発者にインタビューし記事を配信する「メディア」から始まり、実際に当事者やご家族とその課題解決に取り組む研究開発者が知り合う「👀ミートアップ👀」の実施や、継続して共に考える「🤝コミュニティ🤝」の内容報告などの情報提供をさせていただきます。

🔽 ファン登録はこちら 🔽

及川 澄志さん

東京都国立市に、“聞こえない”子供のための私塾がある。その名も『シコウカ』。以下の3つをテーマに、「学び続ける力」を育てている。

論理的・プログラミング的など、様々な視点で考える力「思考力」。

どんな聞こえにも左右されず、全ての子どもが目を使って思考する力「視考力」。

失敗してもいい、やってみよう、試して行動する力「試行力」。

この私塾を立ち上げたのが、ご自身も“聞こえない”及川さんだ。

及川さんは、「20歳まで“聞こえる”友達しかいなかった」。北海道の高校を卒業して札幌の会社に就職したが、そこから人生は大きく変わり始める。

中学からバスケットボールをやっていたため、社会人バスケチームに所属して大会に出場すると、そこで初めて「“聞こえない”人のバスケチームがある」ことを知った。いきなり「日本代表にも誘われて」、その後なんと、聴覚障害者のための世界規模の総合スポーツ競技大会である「デフリンピックに3回も出場した」。

昔は情報が乏しい時代。及川さん自身、そんな大会があると知らなかった。「“聞こえない”人のスポーツイベントがあることを、同じ“聞こえない”子供に伝えたい」。そんな想いから、20歳まで“聞こえる”友達しかいなかった及川さんが、“聞こえない”子供に教える聾学校の先生に転じた。

そこから17年間に及ぶ教員生活。充実していた一方で、学校というものは基本的に「担任として責任をもって学級経営を行う学級担任制」だ。しかし、その経験を重ねるたびに、他のクラスの親御さんからこっちも見てほしいという声が広がっていく。「先生ではなく、塾講師になれば、誰でも教えることができる」。そして、「聾学校ではできないことをやりたい」。そんな想いが及川さんの中に募っていった。

聾学校の定年退職後に始めることも考えたが、「体力があるうちに新しいことをやろう」と、私塾『シコウカ』を立ち上げた。

実は、“聞こえる”子に日本語を教える方法をそのまま“聞こえない”子に当てはめることは難しく、「永遠の課題の一つ」だそう。一方で、プログラミングや論理的思考は「“聞こえる”“聞こえない”に関わらず共通しているものがある」。

及川さんが開いた私塾『シコウカ』では、特にプログラミングは「”聞こえる“”聞こえない“子供たちが一緒に授業を受ける」。「“聞こえる”子供がわざわざ聴覚障害児向けの教室に行くだろうか?」と思うかもしれないが、口コミが広がり、現在は“聞こえる”子供も及川さんのところに通っている。近時、健常児と障害児を同じ場所で教育する『インクルーシブ教育』が叫ばれているが、『シコウカ』ではもう始まっている。

当たり前だが、“聞こえない”子供は、“聞こえる”子供に比べて圧倒的に少ない。だから、及川さんは「全国の聞こえない子供に教えたい」と、オンライン授業も開始し、昨年末には学習アプリを活用した家庭学習教育サービスも始めた。「より多くの子供に、何とか“言葉の力”を身につけてほしいから」。

そうした中、開業してまだ3年だが、現在、「予約が埋まっている日が増えてきている状況」だ。現在は対象年齢が小学校6年生までだが、中学生の親御さんからの要望も増えている。

他に教えられる人がいればもっと期待に応えられることはわかっているが、“聞こえない”子供に「手話を使って教えられる人材は少なく、そういう人材はほとんど聾学校にいる」。聾学校でも「自分と同じ想いをもつ先生はいると思う」一方で、及川さんのように公務員を辞して民間教育サービスに転じる例は珍しいのではないだろうか。

最近では、一般校に通っている“聞こえない”子供が増えている。しかし、どんなに性能の良い人工内耳や補聴器を装用しても「“聞こえる”人と完全に同じにはならない」。

さらに、同じ“聞こえない”でも、聴覚障害だけではなく、ろう重複障害や医療的ケアの子供もいて、多様だ。

だからこそ、「自分の聞こえなさを理解してくれる人の存在や、共感しあう場が必要」と及川さんは話す。私塾の傍ら、聾学校や大学の講師も務めながら、“聞こえない”子供の保護者を支援したり、同じ“聞こえない”者同士のつながりにも尽力したりしている。

教育の根幹は学校だ。しかし、民間教育サービスが枝葉を思い思いの方向に自由に広げることで、木全体が大きく育ち、それがまた根幹を太くしてきたことも事実だろう。

及川さんは、“聞こえる”中も“聞こえない”中も両方経験し、その上で公教育から民間教育サービスに挑戦し、そしてオンライン教育やインクルーシブ教育を実践して、障害に左右されない教育という木を大きく育てようとしている。

そんな木を応援したいし、その木から次の木が生まれ、森に広がったら素敵だなと思う。そういえば、及川さんが「スタッフを雇えたらいいんですけど、まだ自分の経営が下手で検討中です」なんて苦笑いしてた。応援するなら今かもしれない。

ここまで読んでくださった皆さまに‥

⭐ ファン登録のお願い ⭐

Inclusive Hubの取り組みにご共感いただけましたら、ぜひファン登録をいただけますと幸いです。

このような障害のある方やご家族、その課題解決に既に取り組んでいる研究開発者にインタビューし記事を配信する「メディア」から始まり、実際に当事者やご家族とその課題解決に取り組む研究開発者が知り合う「👀ミートアップ👀」の実施や、継続して共に考える「🤝コミュニティ🤝」の内容報告などの情報提供をさせていただきます。

🔽 ファン登録はこちら 🔽

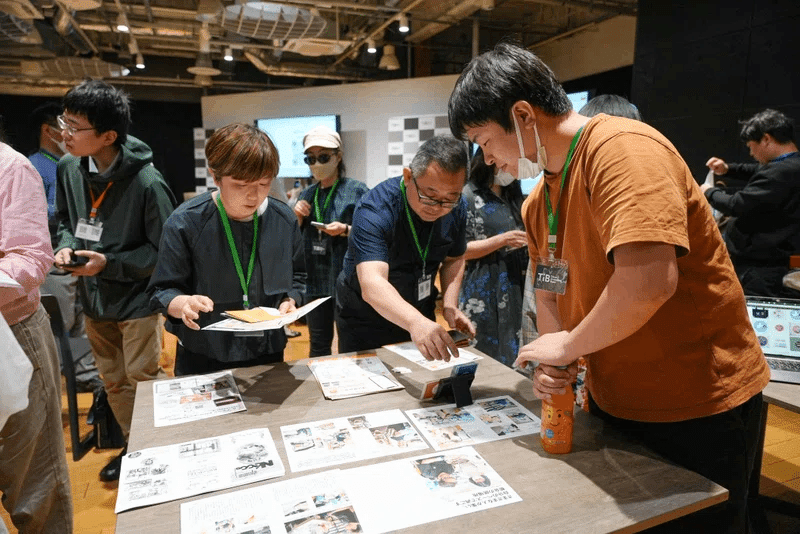

「👀ミートアップ👀」の様子はこんな感じ

「🤝コミュニティ🤝」の様子はこんな感じ