教育データは誰のもの?

教育データ政策の重要論点シリーズ、今回のテーマは「教育データにおけるデータオーナーシップ」です。他のシリーズはこちらのブログを見てください。

後藤の情報発信のスタンスはこちらになりますので、ご理解・ご協力をお願いします。

どういう課題か

元々は「教育データは、利用者である子どもたちのものか、お金を払ってる自治体のものか」といった形で、自治体が購入したサービスの利用ログを自由に使って良いのか?みたいな議論がありました。

最近では、リクルートのニュースも大きな話題になり、文科省が全国調査に動くことになりました。

「良いサービスを提供したい」

「安全を提供したい」

どちらも「子どもたちに良い環境を提供する」ために考えていることなので、極論同士をぶつけていがみあうのはもったいない。(そういう思想でないなら、教育市場から退出願いたい)

人によって安全の感覚も違うので、「その時の"担当者の思想"や"SNSの雰囲気"で、これまで良いよってってもらってたものが、急に炎上してしまう」となってしまうと、事業者や教育現場のデータ担当者としても"超"保守的な運用しか成立しなくなってしまいます。

AIが普及するこの社会において、被取得者(ユーザー)からするとそのデータがどのように使われているのかを全て把握するのは難しいです。だからこそ、事業者として、「取得するデータを最初から規制する」など、禁欲的な姿勢が求められるようになってきているという印象も受けます。

しかし、データは正しく使えば、子供たちにとって非常に価値あるものになるので、保守的になりすぎてもいけません。

「なにがOKで、何がNGなのか」を個別に議論していると大変なので、ある程度のベースとなるルールを国で整理したうえで、自治体や事業者が、個別の話をしていけば、健全で前向きなデータ利活用ができるようになると思うんです。

前提知識

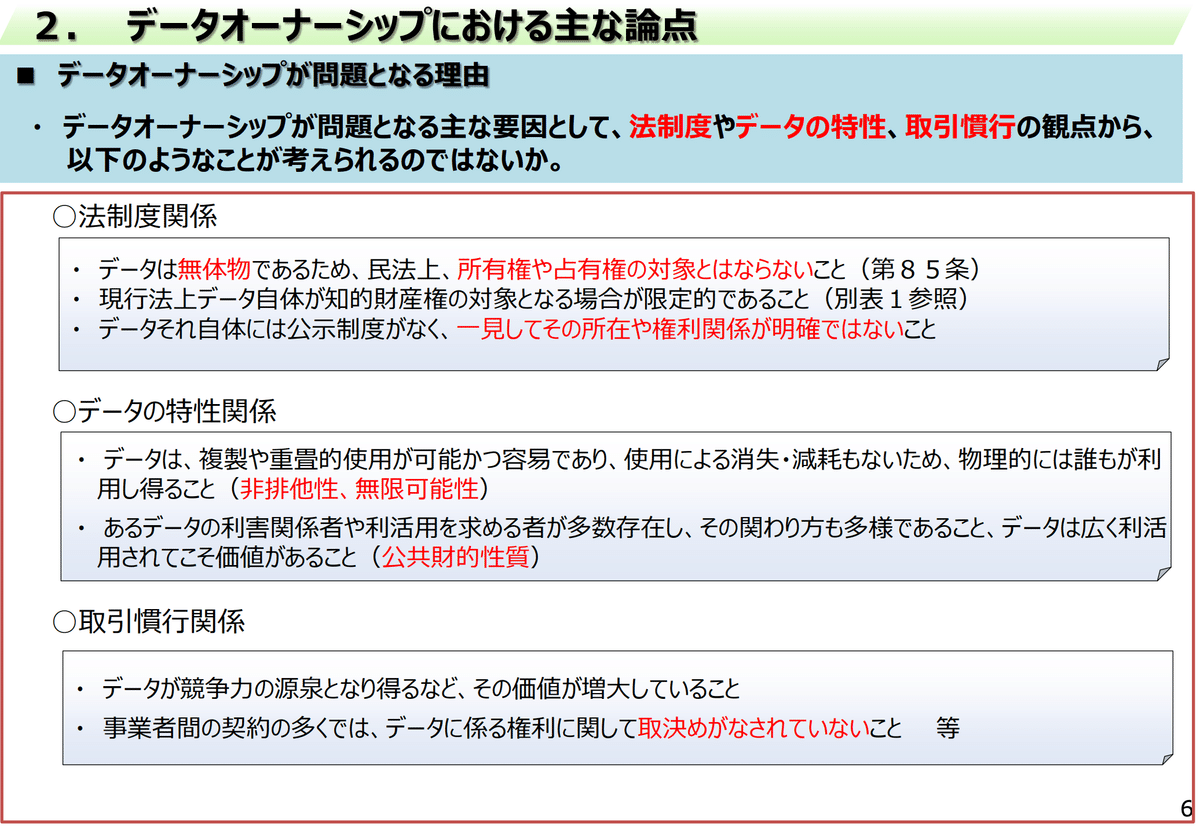

実は「データは誰のものか」という議論自体がナンセンスで、日本の民法では「データは有体物ではないので、所有権・占有権の対象にならない」という法的な結論があります。

この内容は、「データオーナーシップにおける法務・契約面での主要な論点@経産省(H29.5)」で整理されています。(この資料がわかりやすいのですが、元データの公開リンクを知っている方がいれば、教えて欲しい)

EUでは、GDPR(一般データ保護規則)という規則が制定されており、「デジタル経済を発展させることができるようにする信頼を形成するため」にも、自身の個人データの支配権限をもつべきであるとしています。所有しているというよりは、「control」を持つべきという話ですね。(GDPRはにわか知識なので、詳しい人や参考になる情報があれば教えて欲しい)

Natural persons should have control of their own personal data.

自然人は、個人データの支配権限を持つべきである。

どこまで厳しい制約をつけるかは別として、「社会を発展させるために、信頼を形成する」ために、「個人の強力な支配権限を持つことを明示する」という考え方は参考にすべきだと思います。

議論の軸の整理

やっと、ここからが本題です。

まず、「データは子どもたちのものだから…」から始まる主張は時間がもったいないので、やめましょう。この手の議論は全て「権利」の話をしましょう。

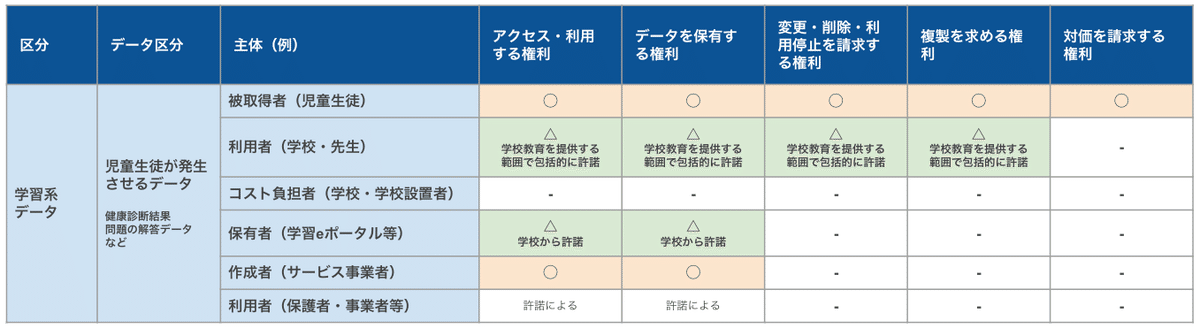

その上で、データオーナーシップについて整理を考えるために「誰」が「何のデータ」に対して、「どのような権利」を持つのかを、丁寧に整理していこうと思います。

誰がって、誰よ

経産省の資料を参考にしながら、教育領域で議論しやすいように区分してみました。

◾️主体一覧

- 被取得者: 機器を稼働させデータを発生させた者(児童生徒など)

- コスト負担者: お金を払った主体(学校設置者など)

- 作成者: データを発生させたサービス事業者(学習サービスなど))

- 保有者: データを保管する事業者(校務支援システムなど)

- 利用者・解析者: データを取得して利用する主体

データの取得元である被取得者は、よくある学習サービスだと、ユーザーである児童生徒となります。先生が書いたメモなどは先生が被取得者と定義しました。生徒の行動を元に先生がつけた成績データなどは、先生も生徒も被取得者と言えそうです。

多くの場合、学校設置者はサービス自体を使っているわけではなく、「被取得者」にはならないので、経産省資料の区分にはないですが、「コスト負担者」として新規に定義しました。また、学校は、私立なら自分でお金を払っているし、公立なら学校設置者(自治体)の一部と捉えて、「コスト負担者」として考えることが妥当かなと思います。

データの取得元ではないが、そのデータを保持する役割を持つ、校務支援システムや学習eポータル、PDS(Peasonal Data Store)は、保有者としました。

なお、保護者の扱いですが、未成年者の契約となるので、保護者を一般的な利用者と捉えるか、被取得者A側の主体と捉えるかは議論が必要だと考えます。(個人的には、子と親は別人格ですし、親子の関係が必ずしも良好であるとは言えないので、利用者と定義することが妥当だと考えています)

誰が買ったや、誰が使っているかなど、様々なケースが考えられますので、「被取得者」や「コスト負担者」など、データが発生するためにどのような役割を担ったかによって、整理を進めていくのが良いと思います。

データって、どれよ

「書籍の閲覧データは…」「定期テストの結果データは…」と議論をしていると、膨大な量になってしまうので、データをある程度の大きさにグルーピングして、権利の議論をすべきでしょう。

一旦「教育データ標準」の分類をベースにして、必要ならさらに分割していく形で考えていきます。

(1)主体情報

学校情報や学校設置者情報などは基本公開情報なので、みんながアクセスできるので、論点はあまりないと思います。児童生徒の主体情報に関するオーナーシップは議論の対象になりますかね。

(2)内容情報

内容情報のデータオーナーシップについては、学習指導要領コード等の公開情報などは論点はあまりないと思います。また、各社のコンテンツに付加される内容情報は議論の対象になりえます。

(3)活動情報

僕たちは、この情報の権利に議論を尽くさなければなりません。内容情報にもいくつか種類があります。

主に議論すべきはこのように区分すれば良いかなと思います。(これは議論が進むともう少し細かく区分されそうな気がします)

1)公開データ

2)児童生徒が発生させるデータ(健康診断結果、問題の解答データなど)

3)先生が発生させ、児童生徒が閲覧できるデータ(評定データなど)

4)先生が発生させ、児童生徒が閲覧できないデータ(配布前の成績、見取りのメモなど)

また、取得した生データにおける権利の議論は当然必要ですが、データの利活用を考えると、その生データを匿名加工したり、派生して生成されたデータなどの権利も合わせて考える必要があります。

権利って、何よ

データ・オーナーシップに対して検討すべき権利は、経産省の資料にも例示されていますが、「等」という書き方をされているので、断定されているわけではありません。

僕が整理するならこんな感じでしょうか。むしろ、どんな権利を定義するかは現場の方々や有識者の方々と整理する必要があります。

- アクセス・利用する権利

- データを保有する権利

- 変更・削除・利用停止を請求する権利

- 複製を求める権利(他者に共有できる)

- 対価を請求する権利

いくつか補足すると、データを保有する権利は、アクセス権とは区別しています。暗号化され、アクセスはできないけど、保有するということもありえます。アクセス権と利用権も区別した方が良いかもしれませんね。。。

複製を求める権利は、誰にデータを共有して(複製して)良いのかを決める管理と捉えてください。同時に、任意の主体にアクセス権とデータを保有する権利を付与できるものと捉えたほうが良いでしょう。

また、対価を請求する権利は、「データを販売した時に、対価を受け取る権利」として考えており、基本的には「事業者がデータを販売する権利はないよ」と明示するために書いています。

削除や利用停止を求める権利については、「オプトアウト」の話ですが、これは健全で円滑に学校教育が実現されるために、オプトアウトが認められない場合があることは共通認識をつくるべきだと思います。(ChatGPTに医療データのオプトアウトについて聞いてみました)

例えば、下記のケースについて、どう感じますか?

Case1: 集まったデータを統計処理して誰のデータかをわからなくした上で、調査レポートとして広告をつけて公開することはアリか。(匿名加工データの被取得者の対価請求権)

Case2: 絶対に個人が特定されないようにした上で、集まってきた行動ログ自体を販売することはアリか。(匿名加工データの被取得者の対価請求権)

Case3: 個人は特定されないが、自治体が特定される状態で情報(例えば端末の稼働状況)が公開されるのはアリか。(作成者の利用権)

Case4: 個人は特定されない形で、営業資料に「サービスがよく使われている時間帯」の統計グラフを表示するのはアリか。(作成者の利用権)

このあたりのYes/Noの議論をはじめると、人によって意見は別れるんじゃないかなと。一方で、これに向き合って議論するからこそ、誰が何の権利を待つべきかという問いの解像度が上がっていくと思います。

論点の整理

では、これらを元に、何が議論されるべきでしょうか。

特に主たる論点の「データの区分」は、十分に現場のことを理解している方と、データの影響範囲のことを俯瞰して見れる人が協力して、適切な区分の仕方を見つけていく必要があると感じます。

■主たる論点

- データオーナーシップを考えるべき主体はなにか

- データオーナーシップを考えるべきデータの区分はなにか

- データオーナーシップ(権利)にはどんな種類があるか

- 各主体は、どのデータに対して、どんな権利を持つべきか

■細かいけど重要そうな論点

- 匿名加工されたデータや派生して生成されたデータの権利はどう捉えるか

- 未成年のデータオーナーシップにおける保護者の権利はどうなるか

- どういう根拠で、学校は生徒の在学中のオプトアウトを拒否できるか

- 権利外の部分について、本人同意があれば何でもOKなのか?では、要求すること自体がNGな項目はなにか。(本人同意を取ったらなんでもOKなら、必要不可欠なサービスは好き勝手できちゃう)

これらをどう整理するか

ここまでの内容をまとめて、データ区分ごとに、こんなマトリクスを作って丁寧に整理していくと、各主体に何が認められ、何が認められないのかが整理されます。

例えば、2例だけ整理してみますが、このような整理になっていくでしょうか。

僕の考えのポイントを解説すると、下記のような感じです。

最大のデータオーナーシップを持つのは被取得書。

学校採用サービスにおける生徒の学習履歴データについては、学校はコスト負担者として捉える。ただし、学校教育を適切に提供するために、学校は生徒から入学時に包括的に複製権まで含めて許諾されるべきだと考えます。

コスト負担者に認められる権利については、特に様々な方の意見を伺いたいです。基本的には、コストを負担してても、個人のデータに直接アクセスできるべきではないというスタンスです。会社で社内SNSを契約してても、個人同士のDMを見られていたら気持ち悪いです。ただ、投資対効果の評価をする意味で、匿名加工したデータ、もしくは統計処理がされたデータを利用する権利は認められるべきと考えます。

対価請求権をサービス事業者は持つべきではない。当然、それを流通するダッシュボードサービス等が収益化することは否定されませんが、データ自体を販売することは、匿名加工処理が行われていたとしても、認められるべきではないと考えています。

データの作成者は「匿名加工データ」「統計処理されたデータ」については認められるべきですが、サービスの利用規約にて利用用途の明記がされるべきだと考えます。

保護者は子どもたちとは別人格であり、保護者は利用者として捉えるべきだと考えています。そのため、子どもたちから、保護者にアクセス権を許諾されると捉えるべきだと考えます。(未成年における同意取得の方法は今まさに国で議論が進んでいる内容です)

自分の主張をたっぷり書いちゃいましたが、僕が作ったデータオーナーシップ表が、正しいかはわかりません。重要なことは「どこに◯がついてるか」ではなく、このように「誰が、何のデータに、どんな権利を持つか」という観点で丁寧にデータオーナーシップの議論を丁寧に進めるべきだということです。

でも、ここまで整理すれば、「データは誰のものか」という大味な議論よりも、遥かに高い次元で具体的に議論進むと思いませんか!?

ここまで読んでくださったマニアックなみなさまのご意見もお待ちしています!では、この調子で他の論点も整理していきましょう!

他の論点はこちらから↓

参考になる資料

オススメの資料があれば、コメントに入れてくれるととても嬉しいです!

内容を見て、良いものであれば、こちらのリストに追加します。

学習データは誰のものか:まなポケの稲田さんのブログ。経産省のガイドラインを中心に理論編を把握する上で、わかりやすいです。

学びのデータは誰のものか:まなポケの稲田さんのブログ。上のブログとはタイトルは似てるが、違う記事。データオーナーシップをどう決めていくなというところの話がメインです。

AI・データの利用に関する契約ガイドライン(経産省):ブログ内で取り上げた内容がガイドラインになったもの。ガッツリ学びたいならこちら。