浜松町の伝説「映画のミューズ」と「浪曲のスサノオ」 【東京は芝神明、浜松町あたりのものがたり】

中野翠さんという書き手、肩書で言うと、コラムニスト、エッセイストになるらしいが、この人の文章には、ご自分の美意識を肩ひじ張らずに生活のなかに取り入れてゆく様子があらわれていて、そういう姿勢への憧れもあり、常日頃より愛読させていただいている。多作な方で、全著作を読んでいるとは到底言えないけれど、例えば、小津安二郎の映画を観た後に、その余韻を楽しむには、小津について書かれた中野翠さんの文章を読むに勝るものは無いと断言しておきたい。

中野さんの著書に、『会いたかったひと、曲者天国』(文春文庫2001)という、もともとは2冊だった単行本を文庫本にするさいに1冊にまとめたものがある。目次を見れば、ジョージ・オーウエルに始まって、樋口一葉、左卜全、プレストン・スタージャス、淡島寒月、佐部利信、ダイアン・アーバス、依田学海、清水宏など、作家、映画監督、映画俳優、写真家、落語家、幇間まで、幅広い分野の職種のそれこそ曲者の名前が39人並んでおり、一通り読んだとしても、しばらく経つうちに、映画を観たり本を読んだりした何かのきっかけで、そういえば、この人のことを中野さん書いていたけどどうだったろうと読み直したくなるに決まっているひとばかりだ。これなら、文庫本にするときには分冊のままよりも手元における1冊にした方が便利だろうと読者の読み勝手に合わせてつくられた親切な合本なのだ。

この39人のラストを飾るのは、「桑野通子」。21世紀の今日では、ほとんど忘れられてしまったが、映画のミューズ(女神)としか思えないほどに映画のなかで輝き、21世紀の今観ても映画のなかから独特のオーラを放ち、映画を輝かせている女優だ。

1915年(大正4年)に生まれ、1946年(昭和21年)に急逝した。溝口健二監督の映画撮影中に倒れ、病院で応急手当を受けたが、そのまま亡くなった。享年31歳。今でも、映画好きの間では、その早逝が残念がられている。

僕が初めて、桑野通子を観たのは、小津安二郎の『淑女は何を忘れたか』1937年(昭和12年)で、倦怠期を迎えている東京の高級住宅街の中年夫婦に大阪から妻の姪がやってきて、「ワイルドな新風を巻き起こして去ってゆく。」(中野翠『会いたかったひと、曲者天国』)という話で、この洋装姿が眩しいスラリとしたモダンなシティガールの姪の役を桑野通子が、颯爽というか、とても自由な存在感をスクリーンから振りまきながら演じていて、その自然体の格好良さに、小津とか、他の俳優や、ストーリーも飛んでしまうくらいに感動してしまい、とりあえずは、その名前を覚えることとなった。

1915年に生まれ、三田高等女学校を卒業後、森永製菓の初代スイートガールに選ばれ、1934年に赤坂ため池にあったダンスホール『フロリダ』でスカウトされ、松竹へ入社、その年の11月に清水宏『金環蝕』でデビューした。翌年から上原謙とのコンビで「アイアイコンビ」で売り出し、小津安二郎や清水宏、島津保次郎などの有名監督の作に次々と出演し、大スターとなった。

僕が『淑女は何を忘れたか』で観た桑野通子は22歳、映画デビュー2年目で乗りに乗っているときとはいえ、あのシャープな存在感はただものではなかった。戦前の映画界にこんなモダンな姿が似合う、鋭利な存在感をもった女優がいたことが、まず驚きだった。それまでの戦前の女優と言えば、田中絹代、山田五十鈴、高峰三枝子、高峰秀子(少女か!)という具合で、育ちの良かった高峰三枝子には洋装も似合う気品はあったが、桑野通子がスラリとした肢体で映像から発散する都会的な色気はなかった。画面の桑野通子に、時代を越えた魅力を感じてしまっていた。

中野さんは、動く桑野通子というか映画での桑通子を初めてご覧になったのは、やはりこの映画だということで、その感動をツボを押さえた短い文章でみごとに書かれている。

「どんぴしゃり。清新溌溂。気配や息づかいといったものが、六十年(!)の歳月を超えて、すぐそこにいる人のもののように感じられる。」(中野翠『会いたかったひと、曲者天国』)

年上の映画通の方たちから桑野通子の魅力をさんざん聞かされ、あまりの讃辞の多さに疑ってかかっていた中野さんは、この映画で桑野通子の魅力に目覚め、出演映画を次々と観ることになる。そこで、さらにびっくりしたのは、いわくありげな流れ者の女(映画『ありがたうさん』1936)、黒襟の着物姿のダンスホールの女(映画『恋も忘れて』1937)と演じる役によって魅力がひろがってゆくことだったらしい。

「洋服姿の明朗活発なモダンガール、そして黒えりの着物姿の美しい流れ者ー。二十代の前半のごく前半に桑野通子はこの二つの女性像をすっかり自分のものしている。」(中野翠『会いたかったひと、曲者天国』)

調べてみると桑野通子の出演作は、戦争を挟んで、86作あった。なかでも、名作と今でも言われているのは、清水宏『ありがたうさん』1936、溝口健二『女性の勝利』1946、小津安二郎『淑女は何を忘れたか』1937、五所平之介『伊豆の娘たち』1945、島津保次郎『兄とその妹』1939である。清水宏監督作品でデビューしているだけでなく、多くの作品に出演しており、清水宏が桑野通子を育てたとも言えるらしい。

森永のスイートガール、ダンスホールの売れっ子、美人の都会派女優からは、自由奔放なキャラクターがイメージされるが、コンビを組んでいた上原謙の証言によれば、おとなしく控えめだったという。あの当時に自動車免許を取得して、車を運転していたという行動的な面も伝わっている。

さて、桑野通子は、芝神明前通り三島町の出身なのである。

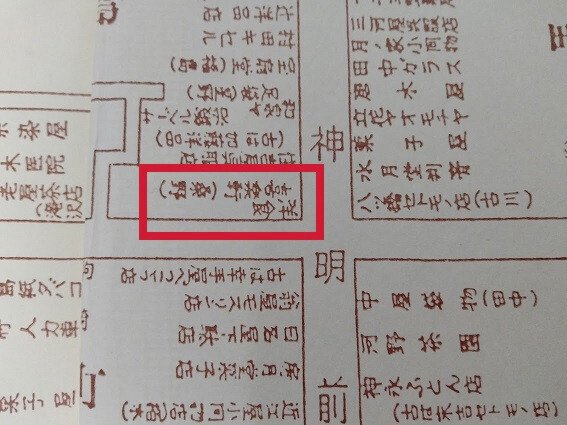

桑野通子が生まれた当時の神明前通りは、現在の芝神明商店街にあたる。神明神社の参道と直角に交わっている神明前通りは、東西に町名が分かれていた。増上寺の参道から北の新橋に向かって、西側は、七軒町・宮本町・三島町、同じく東側は、神明町・宇田川町。宮本町と七軒町のあいだに参道があり、神明町を貫いて、第一京浜国道(旧東海道)に抜けていた。

桑野通子の実家のあったのは、三島町の中ほどの角にあった、「洋食 喜楽軒」で、地図には、(桑野)と記されている。

大正10年ごろの神明前通りの地図には、ありとあらゆる種類の店が両側に並んでおり、賑わいのほどが偲ばれる。だが、その中で、洋食店は、桑野通子の実家を含め2軒だけである。入り口の白い暖簾に「西洋御料理」と書いてあった(『明治っ子雑記帳』)ということだ。

芝神明前は、江戸の繁華街の一つであり、神社前では、宮地芝居が盛大に行われ、花街が隆盛を極め、ないものがないほどにいろいろな種類の商品を扱っている商店が連なって、江戸に住む人たち、江戸にやってきた人たちでにぎわっていた。

中でも、三島町は、江戸時代には、絵草子屋が軒を連ねて、今の原宿竹下通りのような賑わいがあったらしい。芝神明前が盛り場に発展するきっかけとなったのは、増上寺の僧たちの茶屋遊びからともいわれているように、この非日常の祭り空間の背後には増上寺という大きな存在があった。

三島町に1868年(慶応3年)に生まれたのは、明治の文豪尾崎紅葉。父は、根付師で幇間の尾崎谷斎、母庸、庸の父荒木舜庵は、江戸でも有名な医師で、神明町で漢方医を営んでいた。紅葉の妻喜久は、神明町にあった樺島医院の医院長(元備中新見藩漢方医)樺島玄周の娘で、紅葉がともに硯友社を創る山田美妙は、隣町の浜松町で桶屋を営む母と祖母と暮らしていた。

父の谷斎は、「谷斎彫り」といわれる独特の作風を持ち、寡作だが人気があり、谷斎ものを持たない芸者は本物ではないとまで言われたという。また、一方で、武田安五郎という名前では、柳橋や新橋で有名な幇間であり、芝紅葉山(現在の東京タワーの場所)に会員制の高級料理亭紅葉館が開業するとそこにも出入りしていた。尾崎紅葉の筆名の紅葉は、この紅葉館からとられており、硯友社は、九段にあったが、硯友社の仲間とよく通っていたということだ。ただし、紅葉自身は父が幇間であることを恥じており、生涯隠していたという。谷斎の家の表札は4つあったとも伝わっており、多彩な人だったらしい。 こうして、尾崎紅葉の周りのひとたちをめぐると江戸から東京に移ったころの三島町界隈の19世紀の浜松町にあった文化的な人脈の一面が見えてくる。

桑野通子は、20世紀1915年生まれではあるが、19世紀まで培ってきた芝神明前の猥雑な土壌、表札を4つ掲げて生きているひとがおり、一方では、江戸時代に大名屋敷に勤めていた医師が医院を開いているような雰囲気のある、文化的には、奥行きのある熟成した土壌から飛び出してきたように思える。

江戸時代の浜松町には、桑野通子が出現した芝神明前とは増上寺の参道を挟んだ南側の古川の河口にあった新網町といういわば二つのアジールがあった。(前記の大正時代の地図を参照)どちらもご瓦解後に増上寺の威信が衰弱するとともに、江戸時代の勢いを失ったともみえるが、芝神明前から桑野通子が花開いたように、芝新網町からは、浪曲師桃中軒雲右衛門が登場していた。

桃中軒雲右衛門は、1873年(明治6年)に生まれ、1916年(大正5年)に亡くなった。

現在の浪曲のイメージ、舞台中央の浪曲師の背後に金屏風、浪曲師の前には、相撲の化粧まわしのようなテーブルかけの架かった小さなテーブル、舞台右手には、曲師と呼ばれる三味線演者というセットを始めたのは、桃中軒雲右衛門であり、20世紀の初めに浪曲を市民社会に受け入れられるように近代化し、ラジオによる隆盛の礎を築いた伝説の浪曲師である。

そもそも浪曲は、「浪花節」として、芝新網町で生まれた。

ことの経緯を拾ってみる。

明治の初年、芝の新網町に門付けに出ては、自前で三味線を弾きながら、今でいうところの浪花節を語っていた、異名坊主国こと国松というちょぼくれがいたそうだ。江戸時代の新網町は、説教節や祭文語りなどの門付け芸人が大勢住んでいた(後述)ことで有名だったので、そういうひとりが国松だろう。

ちょぼくれとは、「江戸時代の大道芸・門付け芸で、願人(がんにん)坊主などが錫杖・鈴などを振りながら、祭文(さいもん)風の歌をうたって米銭をこうたもの。大坂ではちょんがれといった。」(デジタル大辞泉)

願人坊主とは、江戸時代に流行した僧形の大道芸人のことで、辞書によっては、僧形の乞食とまで書いてある。

というわけで、芝新網町にたくさんいたちょぼくれのひとりが、国松で、「毎日自ら三味線を弾いて門付けに出て今日の浪花節を語って歩くうち、東京府知事の指定で語ったのが縁で知事の愛顧を受け」るようになった。「知事はいたく国松の芸を好んで、ある時公然鑑札を下付するから一つの組合を組織せよ」ということになった。国松は、この機会を掴まえ、組合設立の最低人数である25人を集めるために、友人であるかっぽれの梅松に頼み込み、かっぽれの連中に一時的に組合に加入してもらった。

さて、組合をつくれるところまではきたが、肝腎のこの組合の芸の名称をどうしようかとなった時に、国松が大阪にはこれに似た浮かれ節というものがあると言うと、これを聞いた府知事から、それでは大阪の節だから、浪花節がよかろうということになり、明治5年浪花節組合が出来上がり、初代組合頭取には、国松こと春日井国松が、春日井亭を名乗り、就任した。

以上の記述は、岡本和明『俺の喉は一声千両 天才浪曲師桃中軒雲右門』からの引用をもとにした。桃中軒雲右門について書いてゆくにあたり、桃中軒雲右門の子孫にあたるという岡本氏のこの本を随時参考にさせていただいた。桃中軒雲右門や浪曲についての本をくまなく読んだわけではないが、この本には、今引用した浪花節の誕生についての記述一つとってもわかるように、浪曲の底に流れていて、ひとびとの心底に触れることとなった、地から湧き出たようなエネルギーの源泉をきちんと描こうとしている真摯な姿勢があり、参照させていただいた。

浪花節組合は発足したが、その地位は低く、浪花節は嫌いだと公言するする文化人も多く、寄席への出演は認められず、全くの野天か葦簀張りの小屋かけ、通称「ヒラキ」で興行がおこなわれていた。

その後、浪花節の芸人たちのさまざまな苦労もあり、徐々に寄席に出演するようにもなり、世間的な人気も獲得してゆき、それまで共演を拒否していた、落語、講談との共演もはじまり、明治33年(1900)には、東京の寄席120軒のうち53軒が浪花節の定席となり、明治39年(1907)には、135軒のうち80軒が浪花節の定席となった。

大道芸から生まれ、それなりの人気を獲得したが、まだまださげすまれてもいた浪花節を現在に繋がる近代化に成功し、地位を向上させたのは、桃中軒雲右門である。

桃中軒雲右衛門の父親は、吉川繁吉という祭文語りで、母親は三味線弾きだった。父親を幼くしてなくした雲右衛門は、少年時を芝新網町で暮らし、吉川小繁という名で浪花節語りとなった。

ーーー父親の繁吉の死後暫くの間住んだだけだったが、新網町、 は小繁にとっては故郷のような場所で、今でも時折思い出したようにその町を訪れていた。

ーーー下谷万年町、四谷鮫が橋と並ぶ東京の貧民窟の中でも、芝新網町は第一に挙げられていたが、そこには車曳き、日雇取、土方、屑買い、帰拾い、羅宇屋、鋳掛屋、蝙蝠傘直し、笊屋、ブリキ屋、塗師屋、瀬戸物ツギ、浅蜊売り、足駄直し、桶屋、古縄古草鞋拾い、鰻・団子串削り、納豆売り、按摩、鍼治者、加持山伏、八卦見、この他、大道講釈、軽業、独楽回し、浪花節、ちょぼくれ、三味線弾き等の芸人達、そして、スリ、万引きと実に様々な商売の人間達が住んでいた。家の広さは五畳敷きは稀で、はとんどは三畳に土間二尺、中には二坪の座敷を筵の屏風で中を切り、家族六、七人が肩を寄せ合って住んでいる者もいた。

(岡本和明『俺の喉は一声千両 天才浪曲師桃中軒雲右門』より引用)

小繁は、自分が目指す浪花節の節回しを探しまとめて、仲間からも離反し、放浪の旅に出る。そこで出会ったのが、初代三河屋梅車の妻であった三味線弾きのお浜であり、ふたりで芸の修練を重ねる中で、夫の暴力に悩むお浜と恋仲となり、駆け落ちをすることとなった。

京都や大阪でふたりで修行を重ね、節回しに工夫を加えていったが、上手くゆかず、芸人として売れないままに食い詰めて二人して東京に戻った。その翌年の1902年(明治35)に九州の玄洋社の宮崎滔天が弟子入りしてきて、桃中軒雲右衛門の運命が回り始める。宮崎滔天は、中国革命の孫文を応援するなどして有名な政事活動家で、玄洋社を中心に幅広い人脈を持っていた。その滔天が、弟子入りして、いわば桃中軒雲右衛門のマネージャーとして広報宣伝活動をはじめたのだ。

雲右衛門は、滔天という良き相談相手で、売り出しのプロを得て、1903年(明治36)滔天の勧めで九州へ赴いた。日露戦争の出兵兵士を送り出す喧騒の北九州で、玄洋社の強力なネットワークに後援され、滔天・福本日南との合作で完成させた『義士伝』で武士道鼓吹を旗印にした雲右衛門のオリジナルな浪曲が売れに売れ、今までの鍛錬で蓄積した才能を一気に開花させることとなった。浪曲の舞台セットが出来上がったのもこの時である。

九州で確立した独自の芸と盛大な人気を背景に、1907年(明治40)には、大阪の中座、東京の本郷座で大入りにし、寄席でも蔑まれていた浪曲を劇場に進出させるという大成功を成し遂げ、浪曲の地位を一気に上げ、世間の上下の階級を超えた認知と人気を得たのだった。

この桃中軒雲右衛門が、人生の折々で、思い出し、しばしば訪ね、女房のお浜や宮崎滔天のような同志ともいえる人たちをいざなったのが、芝新網町だった。

三味線弾きのお浜と一緒になったものの食い詰めてしまい、二人で大阪に行くことになった時にも、旅立つ前にお浜を新網町に連れて行っている。だが、そこには変貌した新網町があった。

ーーー新網町を訪れるのは僅か三年ぶりなのに住む人間は随分と変わっていた。以前ならすぐに知っている人間を何人も見かけることができたが、その日は誰も知っている人間はいなかった。そして、人間の数も急激に減っていて、いたる所に空家があった。原因は戦争である。(岡本和明『俺の喉は一声千両 天才浪曲師桃中軒雲右門』より引用)

戦争とは、日清戦争のことであり、食料や衣類、武器を戦地で運ぶ輜重兵として新網町などの貧民窟に住む車夫たちが陸軍にふだんの稼ぎよりは増しな日当で雇われていってしまったからだった。

芸人たちが集まっている場所は残っており、全国の各地からきた人たちが方言も気にせずに暮らしているようだった。そこを指さしながら、雲右衛門がお浜に、自分の浪花節の節はそこに住む芸人たちが口ずさんでいるのを覚えたものだし、話の筋は、講釈師が演じているのを覚えたものだと呟き、自分の芸の根底にある景色を嚙みしめる場面は印象的だ。

(岡本和明『俺の喉は一声千両 天才浪曲師桃中軒雲右門』より引用)

桃中軒雲右衛門は、弟子になった宮崎滔天を新網町に連れていった。おれの浪花節はここで生まれたんだ、新網町が無ければ浪花節が生まれなかった話をいかにも嬉しそうにする。しかし、かつては、もっと活気があったことから、活気がなくなった原因である戦争の話とこの貧しい生活から抜け出すためには、軍隊で貰えるお金がいかに魅力的かという厳しい生活をこの町で暮らす人たちの気持ちを伝えるかのように滔天に話した。

ーーー雲右衛門と(新網町を)歩いている内に滔天は同じ様な熱気が門司、博多、大牟田といった北九州に町にあるように思えた。

(岡本和明『俺の喉は一声千両 天才浪曲師桃中軒雲右門』より引用)

桃中軒雲右衛門が、九州で浪花節を唸り、大きな共感を得て、人気が高まっていったのはこの後だった。その中には、多くの日露戦争に出兵する兵士たちがいた。

功なり名をあげ、社会的な成功者となり、大きな屋敷を構えたのも、新網町近くの芝公園内だったという。

その後、芝新網町は、関東大震災後の都市計画で、町名が廃止され、区画整理により、町割りも消えてしまった。

浪花節を唸りながら彷徨する若き日の桃中軒雲右衛門に、スサノオと似た荒ぶる魂を見る思いがし、その荒ぶる魂は、芝新網町という土地で江戸時代の昔から暮らしてきたひとたちの情念や思考が土地そのものとともに発酵してきた由縁がある気がして仕方ないのだ。

21世紀に暮らす私たちは、近代人特有の人間中心の眼と価値観に慣れてしまい、風景を観ても、ビルだとか、畑だとか、鉄道だとか、道路だとかがどうなっているのか、これからそれらをどう生かそうかとしか発想しなくなっている。だが、その風景には、そこに住んでいたひとたちとその土地が醸し出してきたものがあり、それが、何かの拍子に、ある人物に憑依したかのように現れることがあるのではないだろうか。

それが、神明前ならば、映画のミューズ(女神)である桑野通子、芝新網町は、浪曲のスサノオである桃中軒雲右衛門だったと思う。

*参考及び引用図書

・中野翠『会いたかったひと、曲者天国』(文春文庫2001)

・岡本和明『俺の喉は一声千両 天才浪曲師・桃中軒雲右衛門』(新潮社2014)

・大林清『明治っ子雑記帳』(青蛙房1989)