■AUTOMAGICイズム■ 第四章・発想転換で新たな価値を創造する

序章:カスタムバイクが少数派に向けた特別な嗜好品だった頃、オーナーには「いかに他人とは違うバイクに乗るか」ということが重要だった。そんな中から生まれたのが、他機種用エンジンを移植するカスタム手法。一部から批判の的になりながらも「カスタムコンプリート」と名付けた企画は大当たり、新たな価値を作り出す重要性をアピールした。

日本のカスタムバイク製作の手法として、1990年代半ばまでの主流だったのが「純正部品流用」カスタムだ。当時のバイク雑誌を見ても分かるとおり、カワサキZ1やスズキGSX1100Sカタナ、ホンダCB900/1100Fの多くにスズキGSX -R1100やヤマハFZR1000の足周りが移植された。我々もそれらの足周りを流用して、1970年代から80年代初めの絶版モデルのカスタム車を数多く製作した。 前回のコラムで書いたように、Zやカタナをカスタムする際のウィークポイントは、ステアリングステムやスイングアームなどの足周り部分だ。太いタイヤや強力なブレーキの装着によるフレームのヨレが剛性が低いステムやスイングアームのせいだと分かってからは、GSX -RやFZRの利用価値がいっそう高まったのだ。機種別のステムキットやスイングアーム、スペシャルホイールなどがリーズナブルな価格でリリースされ始めたのは1990年代後半以降であり、この頃までは純正流用が常套手段だった。

我々が部品流用のドナーとして逆輸入モデルに目を付けたのには理由がある。1990年代初頭はバブル時代の余韻もあって、

相当数のGSX -R1100やFZR1000が日本で登録されていた。

ところが補修部品が非常に高額で、ちょっとした転倒事故で割れて傷つく純正ウルとタンクで40万円強のコストが掛かることも珍しくなかった。僕にはそうしたダメージを鈑金塗装でリペアする技術があったが、多くのバイクショップでは修理代が高額で、中古車もしくは新車乗り換えという選択肢しかなった。ユーザーもまた、修理して乗るよりは、さっさと乗り換えたいという風潮が強かった。それゆえ、機能はピンピンしているのに外装はボロという多くの逆輸入車が業者向けオークションに流通していたのだ。

結果、Z1やカタナの車体にGSX -RやFZRの足周りが合体したカスタムマシンが大量に誕生したが、一方で足周りを取り外された油冷1100やFZR1000エンジンが余剰パーツとして手元に残った。必要な足周りをカスタムに使ったら、残ったエンジンは「使い道に困る余り物」だが、ほとんどのドナー車はエンジンは元気だから、処分するには惜しい素材だった。一部海外のバイヤーに売った分もあったが、それも大したビジネスにはならなかった。そこでちょっと捉え方を変えて、新たなブームを起こせる

価値を考えてみた。

【一石二鳥以上の効果があったカスタムコンプリート】

1000㏄オーバーの逆輸入車が国内市場に流れ込んだ1990年代、

影が薄くなったのが750㏄クラスだった。ナナハンカタナ(GSX750S)やナナハンニンジャ(GPZ750R)はオークション価格が安いものの、整備して商品化してもそれなりの値段しか付かず、ショップにはウマ味のある商品ではなかった。ユーザーも同様で、1100カタナや900ニンジャがある中で、750を積極的に選ぶ理由はなかった。

そこで思いついたのが、残ったモノ=GSX -R1100やFZR1000のエンジンを不人気車=750カタナやFZ750に積んでしまうというアイデアだ。ホイールやブレーキや足周りのカスタムは相当数こなしたが、心臓部であるエンジンを換装したことはなく、「これは新しいトレンドになるかもしれない」という予感があった。当時は750の吸排気チューニングや排気量アップも手がけてきたが、ノーマルで70馬力前後の750エンジンに手間を掛けていくより、例えば、純正で125馬力以上を出していた油冷

1100の方が、安全マージンを保ったまま圧倒的にパワフルであることは、誰が想像しても明らかだった。 ただ、そうしたカスタム=エンジンス

ワップは邪道であり異端だという認識が、当時のバイク業界やユーザーの間には少なからずあり、世間の目は冷ややかだった。エンジンチューニングを行うなら、あくまで純正エンジンをベースに実践するのが本筋という雰囲気もあった。

しかし僕としては、誰もやったことのない、もしくはやりたがらない領域に挑戦することが新たなカスタムであり、一人でも多くの人が面白がってくれれば良いと思っていた。大上段に振りかぶれば、こういういじり方がカスタムという文化に対して新たな方向性や選択肢を示す道しるべになるはずだという意気込みもあった。カスタムバイクショップを経営する立場からすれば、処分するしかないエンジンを安い車体に積むことによって付加価値が上がり利益につながれば、ビジネス的にも大きな魅力があった。

こうしたきっかけでスタートした油冷1100エンジン+750カタナ車体のカスタムマシンには、我々の想像通り、いや想像を超えるほどの人気が出た。そしてこの時、僕がこのマシンに名付けたネーミングが「カスタムコンプリート」であった。現在では多くのバイクショップやバイク雑誌がこのフレーズを使うが、少なくとも僕は油冷カタナ以前にこの呼び方を見たことがなく、「オートマジックの提案するコンプリートマシン」と命名したことを覚えている。

【純正マフラー活用も考慮されたエンジン搭載位置】

油冷エンジンをカタナに積むというアイデアは閃いたものの、実際の作業では試行錯誤が続いた。僕はレース畑の出身ではないし、当時は正直言って個性とルックスが第一で、走行性能やマシン作りに深い造詣があるわけではなかった。別の機会に取り上げるが、オートマジックが車体作りで大いにノウハウを蓄積するのは、1999 年のモテ耐がきっかけで、それから2000年に初参戦初優勝したT・O・F(テイスト・オブ・フリーランス=当時)で以降である。

だから少しでも参考になりそうな人々、例えばレーシングファクトリーの

知り合いや、バイクメーカーで車体の開発に関係したことのあるライダーなどに、片っ端から「エンジンってどこに積めば都合が良いの?」と質問して回った。

インターネットや雑誌から情報を拾える現在とは、状況は違っていたのだ。

その結果、大半の答えは「できるだけ前に積んでおけば間違いはない」というものだった。リア荷重だった1980年代前半までに対して、1990年代はフロントタイヤに荷重を与える傾向になっており、同時にスイングアームピボットを前進させて、ホイールベースが同じならスイングアームを長くする傾向が一般化しつつあった。カタナのエンジンと油冷エンジンの全長には結構な差があり、カタナフレームのクレードル内のどこにでも積めそうだった。そこでジャッキでエンジンを支えながら、傾き具合やカウンター

シャフトとスイングアームピボット位置関係を考えながら、マウントプレートを試作して搭載位置を検討した。

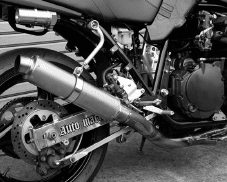

その過程で、スタッフと共に気づいたのが「ひょっとして、油冷用純正2本出しマフラーがカタナの車体に付くんじゃないの?」ということだ。具体的には、カタナのタンデムステップ下にあるマフラーステー穴に、GSX -R用純正マフラーステーを仮固定した状態で、エキパイフランジを油冷エンジンに仮付けすると、カタナフレームの前寄りに具合良く油冷エンジンが搭載できたのだ。これならGSX -R用純正マフラーを装着して販売できるし、ユーザーが購入後にカスタムする際にもGSX -R用社外マフラーをボルトオンで装着できる。

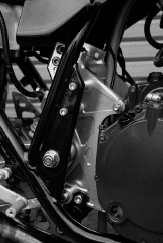

油冷エンジンを完全ボルトオンで搭載可能としたのもこだわりのポイントだ。フレーム本体にステーを追加したり切除すると、溶接やペイント作業が追加されるため、750をフレーム単体状態にしなくてはならない。だがプレートマウントでエンジンを搭載できれば、フレームへ加工が不要で、ショップもユーザーも負担が軽くなるのだ。

クレードルの中心に置いた方が良いという考え方のショップもあったが、エンジンが後ろに下がる分GSX -R用エキパイとカタナのダウンチューブが干渉し、フランジ延長を余儀なくされる例もあった。その点でも、GSX -R用マフラーが流用できるのは好評だった。

スズキGSX750S 、ヤマハFZ750 、カワ サキGPZ750Rといったナナハンが、

カスタムの素材として 息を吹き返した。当時は完成車を雑誌広告に掲載して、

こ れを目当てにしたユーザーも多かった。

オークションで仕入れてきたばかりの750ニンジャ。走行距離は少なく程度も悪くないが、ナナハンというだけで値段は激安。これをベースにユーザーが喜ぶ価値を与えることが、バイクにもユーザーにも、またカスタムバイクショップにとっても

メリットがあることだと思う。

【誰もやってないからやってみる新たな挑戦がカスタムの醍醐味】

こうして完成した油冷1100仕様の750カタナは、ユーザーの想像を超える痛快なカスタムマシンだった。カタナのエンジン単体重量は85㎏だが、油冷化によって10㎏以上も軽量化されたことで押し歩きだけで軽さが実感でき、その軽さはフレームへのストレスを大幅に軽減した。

エンジンパワーは750に対して約2倍となったのだから、街乗りでも高速でも走らないわけがなかった。

企画当初は一人でも多くのユーザーが面白がってくれれば……というつもりで始めたカスタムコンプリートは、オートマジックの代名詞とまでいえるほど普及した。他機種のエンジンを移植するなんてあり得ないという意見や批判もあったが、「このバイクのいじり方はこれしかない」という固定概念にとらわれることは最も退屈でつまらないと僕は思う。他人にとやかく言われようが、思った道を進むのがカスタムだと考えている。

実際に手を動かさず頭の中で想像するだけでは何も進まない。悩むだけで実行せず諦めてしまう中には、乗り越えられるはずのハードルもあるはず。多くのカスタムショップがそうした道を避けてしまうから、結局は同じようなものにしかならないような気がする。僕はカスタム界の異端児と言われることもあるが、そんなつもりはない。体裁のカスタムではなく、オートマジックだからこそ実現できるのカスタムマシンを作り出したいだけなのだ。その中に新たな価値を感じてもらえる作品があれば本望である。