『道をたどる~迷路の謎~』リテラ探究学習研究レポート

「迷路」とは、読んで字のごとく人を迷わせるようにできた道のことです。

なぜ、人は迷路をみると解きたくなってしまうのでしょうか?

迷路の歴史や仕組み、その魅力について詳しく調べてくれました。

この研究をしたのは、新高校1年生のY・Aさんです。

■リテラの先生からのコメント

迷宮の文化的な意味や最新の研究まで、迷路の中を一歩一歩進むように、研究も進んでいきましたね。

迷うことがあっても、明確な意思を持ち、確かな足取りで、ゴールまで歩むことができました。

■テキスト資料

みなさんは、もようを見たとき、一つの道をたどってしまいませんか?

たとえば、格子もようを見たとき、

じゅうたんのがらを見たとき、

あるいは、ラーメンのどんぶりを見たとき、自然と目で道をたどってしまうのではないでしょうか。

スタートからゴールまでの道のりをたどる遊びを、迷路と言います。

今回、ぼくは、迷路の謎やしくみについて解明していきたいと思います。

迷路の原点は、迷宮です。

迷宮は一つの長い通路でできており、たどることによって人に落ち着きや精神的な平和をあたえるとされてきました。

また、魔よけとしても使われました。

このどんぶりの模様も、悪魔を迷わせる、魔よけとして使われていました。

迷宮は、ヨーロッパ各地でも、模様として使われました。

これは、迷宮の描かれた紀元前400年のコインです。

ギリシャ神話にはミノタウロスを封じ込めるために、迷宮が登場します。

12?14世紀には、キリスト教の聖堂の床に迷宮が描かれました。

これは13世紀に作られたシャルトル大聖堂の床の迷宮です。

キリストの祭壇(さいだん)に向けて迷宮をたどることによって、瞑想をするしゅうかんがありました。

そして、ルネサンス時代には、生け垣を使ったガーデン迷路が人気になりました。

一つの長い通路でできており、たどることによって人に落ち着きや精神的な平和をあたえるとされた迷宮とちがい、迷路は、いくつもの行き止まりが作られています。

出口にたどり着く前に、意図的に行きづまりを経験させる迷路は、 忍耐力やパズルが好きな人のために作られました。

迷路には難易度があり、「簡単な迷路」と「難しい迷路」が存在します。

迷路の難しさを研究した2017年の論文によると、分岐の多さと、分岐した後の道の深さが関係するそうです。

簡単な迷路は、分岐が少なく、分岐後もすぐに行き止まりになります。

一方、難しい迷路は分岐点が多く、分岐後も先が読みにくくなってます。

たとえば、これは、分岐が0の「レベル0」の迷路です。

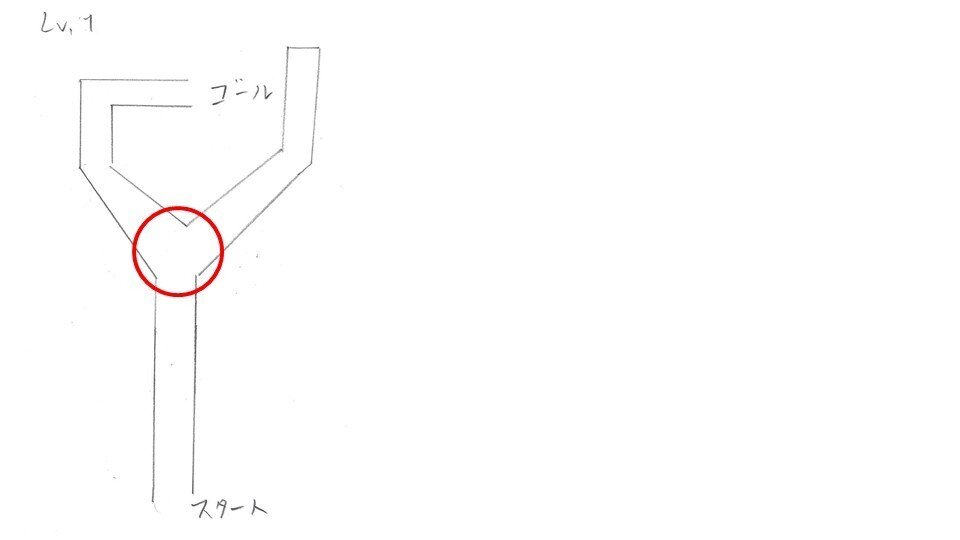

これは、分岐が一つの「レベル1」の迷路です。

これも分岐は一つですが、分岐後の道が深く、「レベル1の」の迷路よりも難しくなっています。

「レベル3」の迷路は、全部で5つの分岐があり、分岐後の道も深いため、難しさが増しています。

もう1つレベルが上がると分岐が6つになり、道も細かいのでより複雑でさらに難易度が高くなります。

ぼくが迷路を作るにあたって、難しいと思ったことは、分岐点を作れば作るほど、分岐の先の道が短くなってしまい、逆に簡単になってしまうことでした。

したがって、迷路の面積に対して、分岐を作りすぎないことが大切であることを学びました。

また、正解の道を作ってから分岐点をつけていくと、簡単に迷路を作ることができます。

その際は、できるだけ直線的にせず、曲がりくねった道にするほうが、難しくなります。

迷路は単純に見えて、長い歴史と、文化的な意味を持ちます。

また、解くにも描くにも、工夫が必要です。

迷路だけに、「奥が深い」のです。

みなさんもぜひ、迷路を作ってみてはいかがでしょうか。

これで発表を終わります。

聞いてくださって、ありがとうございました。

■研究の振り返り

◇これはどのような作品ですか?

迷路の奥深さや意味、仕組み、歴史を語った作品

◇どうしてこの作品をつくりたかったのですか?

物事の難しさや簡単さの基準や仕組みを知りたくて、”難易度”という観点から気になったものが迷路だったから。

◇作品づくりで楽しかったことは何ですか?

迷路は迷宮とは違うことや迷路は意外と奥が深いことに驚きました。

◇作品づくりで難しかったことは何ですか?

ポストイットの迷路を工夫させながら作っていくことでした。

◇作品作りを通して学んだことは何ですか?

自分が思っているほど物事は難しいと感じたことです。

◇次に活かしたいことや、気をつけたいことはありますか?

体が動きすぎだと思ったのでもっと良い体の使い方などを気を付けたいです

◇来年研究したいことは何かありますか?

”より良い人生とは”とか、、、?

◇この作品を読んでくれた人に一言

迷路はさまざま意味をもっていて、そのうえ楽しいことなのでみなさんも、迷路を作ってみたりしてください!