YOKOHAMA散歩 横浜トリエンナーレ 魯迅の精神がいまを勇気づける力に

アーティスティック・ディレクター、キャロル・インホワ・ルーが会見で語った言葉。

『野草』には魯迅の宇宙観と人生哲学が込められており、あらゆる制度や規則、統制に超然と立ち向かい、個人の生命の抗い難い力を、高潔な存在へと高めた存在であり、希望ではなく絶望を出発点としています。

なんと、絶望から出発した国際展。しかもオファーを受けたのは、まだコロナによるロックダウン中の2021年末のこと。

これは、中々ハードな展示の予感。

テーマの構想1

「歴史的な深みの欠如や現実との乖離といった課題への取り組み」

構想2

「今日私たちが置かれている複雑な歴史的状況の反映」

構想3

「人間社会の活動や経験、歴史をつぶさに見つめ、私たち自身や友人、隣人の歴史から学ぶこと。多くの一般的な庶民の人生を描き、埋もれてしまう群衆の声を届けること」

そして、次の言葉で結ばれている。

近年の様々な危機の連鎖は、人間の存在の脆弱な状態を明らかにしただけでなく、20世紀に考案された政治制度や社会組織のモデルの様々な限界を露呈させています。社会主義体制の衰退と東西の冷戦終結に続く現在の世界秩序は、新自由主義経済と保守政治の支配によって特徴づけられています。

新自由主義体制は、市民ではなく消費者を、共同体ではなくショッピングモールを生み出します。個人が互いに阻害され、自己認識が道徳的に破綻し、社会化が弱体化した原始的社会を作り出しました。

私たちは今日の経験を芸術的なアプローチで表現する必要性を感じており、このトリエンナーレで今日版の『野草』を構成したいと考えています。

つまり、現代の状況を歴史的な観点から捉え直し、現在に生きる市井の民の声から世界各地にある現実をあぶり出す。そして、世界に聳え立つ壁に挑戦し、恐れずに卵をぶつけ、個人の生命の尊さを知らしめること、と理解した。

言葉で記せば、世界各地のアーティストに憑依した生のエネルギーに反転する前の抑圧された負のエネルギーが、満ちてるような気配を感じる。

わたくし、耐えられる?大丈夫かな?

世界は、ルールを守っていれば安全安心と刷り込まれ、日本社会でぬくぬくと生きてきた我々の世代。

インターネットで世界の距離は縮まったが、情報の渦の中で真贋は霧の中に消えた。誰しもが世界の危機をうすうすは感じてるが、バイアスをかけて生きることが心を守ることにも気づいてる。

「正しく恐れろ」 かけ声だけは知ってる。

柳田邦男氏が語っていたように、一人称、二人称、三人称、視点を変化させると社会で起きている出来事と個人の距離は変わる。自分に起きたこと、友人や家族に起きたこと、遠くの異国や古い昔に起きたことと考えればわかりやすい。

わたくしは、学生時代に南北問題を学び、食糧危機について考えたこともあったが、日々の生活の中では三人称の世界に遠ざかり、消費社会を享受してる。

貧困問題、教育の格差問題、紛争・難民問題、児童労働・人身売買問題、移民問題、人権・ジェンダーギャップの問題、災害の問題、気候変動・環境問題、パンデミックの問題、一人称で交われば目を逸らすことができない課題が世界各地に山積してる。

本国際展の意義は、来場者がそれぞれの課題に立ち向かう人の声を身近に捉え、少しでも関心をそばに寄せることだろう。

感じたことだけをぽつぽつ綴ろ。

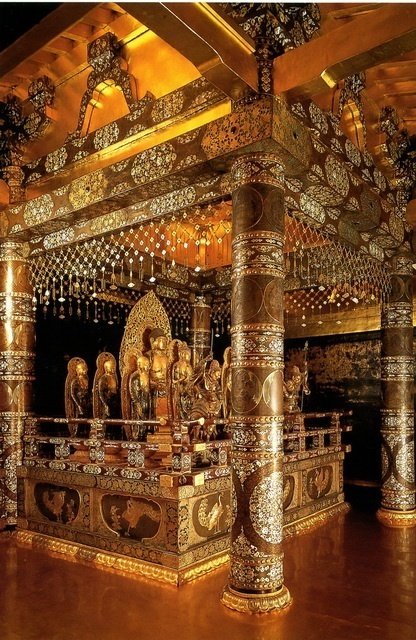

展示場に足を踏み入れれば、そこは住むところを追われた人たちのキャンプ。

大きな唸り声が繰り返し、鳴り響いている。人の声で模した空襲警報の音や爆撃機の音。意味が分かるまで、狼の遠吠えのようにも聞こえた。人の声で音を模すと同朋に危険を知らせる音に変化するのかもしれない。会場には緊張感が常に充満している。展示場を出るまで心が休まることがなかった。危機の中での暮らしを続ける人が、普通にメンタルにダメージがあることを身体感覚で理解できる。慣れなければサバイバルはできないのだろうが。生き延びることで精一杯な分、知らぬ間に身体は蝕まれるだろう。

鏡に映っていいるのはなんだろ。テントの屋根か?血の色で塗られているようで生きた心地がしない。

広いテーブルにタブレットが置いてある。世界の学者の論文が、それぞれのタブレットで読めるようになっている。あたかも、議論しているような展示の仕方で。日本からは柄谷行人、斎藤公平が参加。新しい社会への処方箋はあるのか。

3階の廊下に展示された写真。ある福島の猟師の骨太の言葉が綴られてる。

生きるために喰う。

藤原信也がメメントモリで提示した世界観を想起した。

現代社会に生きてれば、仮面をつけて知らんふりするけれど、人間にも本能がある。焼き尽くされ、仮面をはぎ取られてしまえばどんな人間にだって現れる。

映像の力は凄い。暴力を切り取り提示されれば皆釘付けになる。暴力がコントロールを失うさまは地獄を出現させる。世界の何処ではいつも暴力にさらされている人がいる、今もこの映像とつながった世界のどこかで。

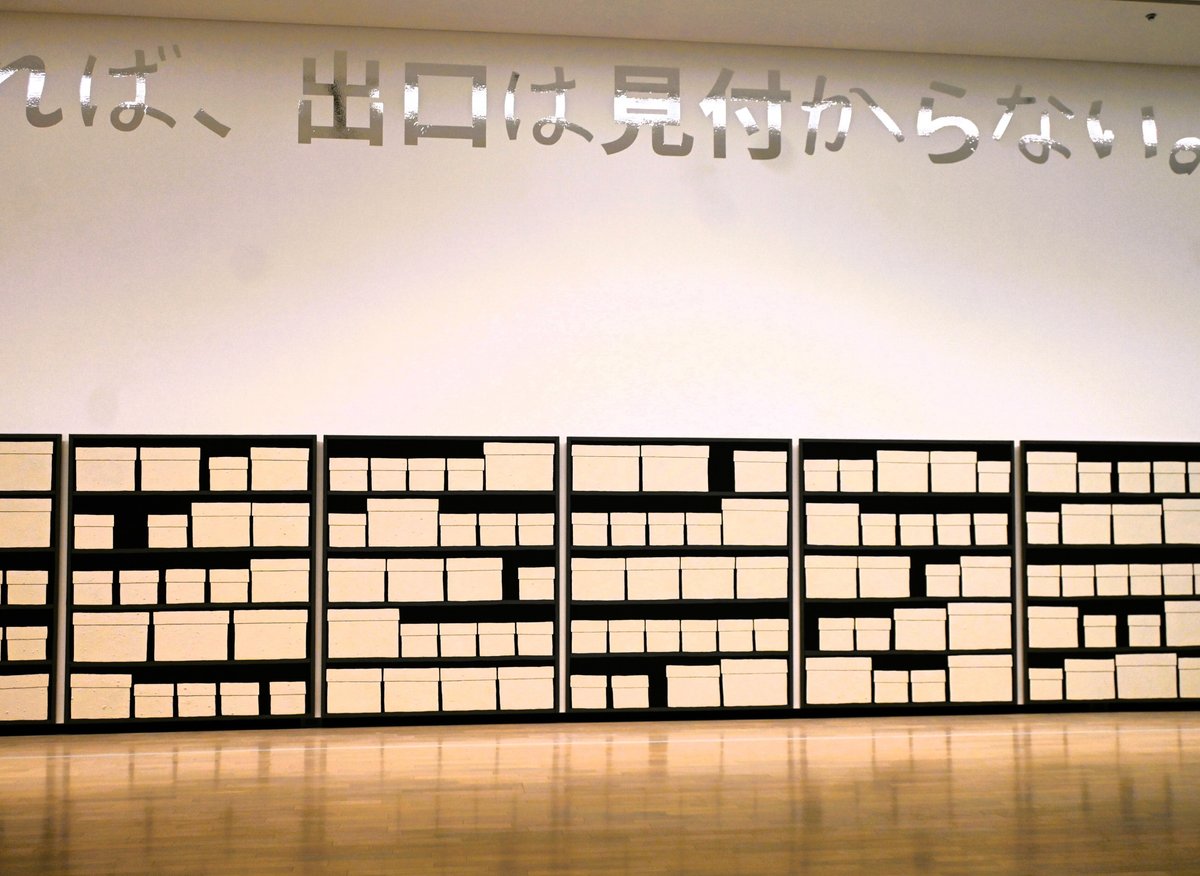

何かと思ったら骨箱だった。オーストラリア先住民の骨が収納されてる。骨箱の中で歴史も死者も訴え続けている。記憶に、記録に残る限り。

津波に襲われた街で踊る舞踏家。それは祈り、祈り続けることはわたしにもできること。

足もとに転がるビニル袋に入った人形二体、いや二人。

映像に眼を奪われれば真実は見えない。映像は常にプロパガンダの匂いを纏う。真贋が見えにくくなったこの世界のよう。

アメリカの移民問題を考えさせられる写真。世界は交わっているのか、分断されてるのか。生まれ落ちた場所によって個人には常に温度差がある。もう、ごちゃまぜの世界しか選択肢はないように思うこの頃。

衝突した人でなければ出口は見えない。誤った人でなければ悟ることはできない。直観も直感も大事だが、熟考も必要。でも考えれば考えるほど出口も悟りも遠ざかる。

うーん。

世界で無くなることのない様々な呻きや叫び、苦しみに溢れた横浜トリエンナーレ展。

世界を包括的に捉えることは難しい。

しかし、一つの問題でも深堀していけば、様々な課題は地下の深いところでつながっているのだろうという予感はする。

断片的に見える大きな山のように積み上がった苦しみから学べることは、簡単に言葉にならない。

「自分も見に行ったよ」という人と出会ったら対話してみようと思う。対話が大事なのだろう。今日は、友人と一緒で良かった。

急な夏日。美術館の外では、こどもたちが裸足で水に足をつけてはしゃぎまわってた。平凡な毎日が続くことを望んでる。