ビジネスの物語をデザインに落とし込む方法について考えてみた

こんにちは。弁護士ドットコムでブランドデザイナーとして働いている、での人です。

ブランディングについて日々考えたり、趣味の自主制作をやったりする中で、物語を具現化することの面白さについて考える機会が多くあります。

ビジネス文脈でも「ストーリーテリング」が語られるようになって久しく、文献も多々ありますが、知識を得るのと腑に落ちるのは別の体験、100番煎じでも自分で煎じることに意味がある。ということで、自分にとってのストーリーテリングとは何か?というのをまとめてみました。

前提編

1. 「ストーリーテリング」大前提

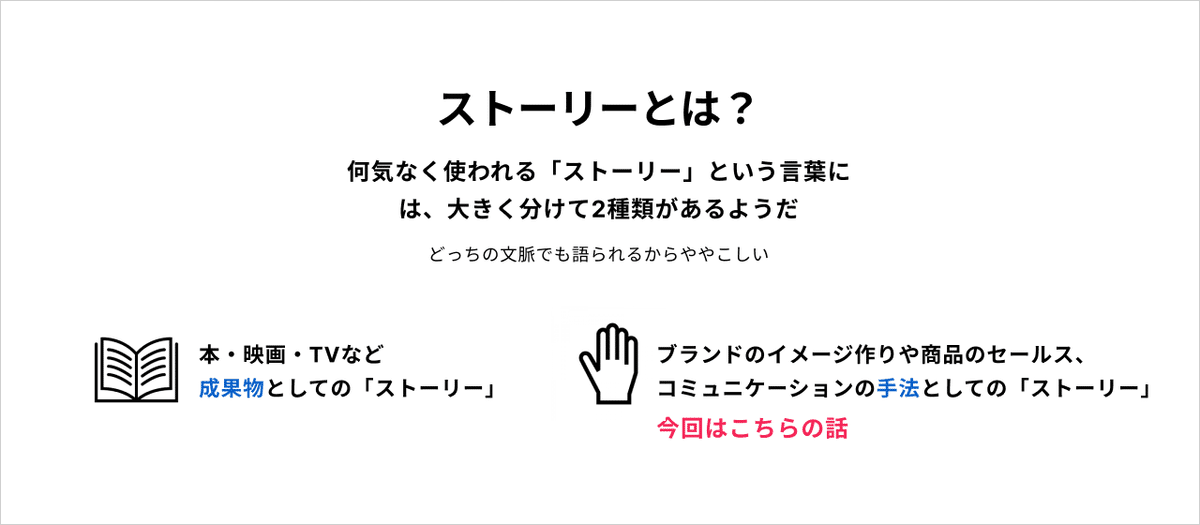

どちらも単に「ストーリー」と呼ばれることがあってややこしいので、一旦①成果物 ②手法 に分けて前提の整理をしました。

この②を今回の本題として、ストーリーテリングとは

人が人に何かを伝えるときに伝えやすくする手法の一つ

と定義して話を進めます。

ではストーリーテリングはどんな場面でその力を発揮するのでしょうか?

2. ストーリーが有効な場面とは

A「この住宅は3ベッドルーム、2バスルームで、広さは120㎡です。便利なロケーションと最新の設備が特徴です。」

B「Mさんは、120㎡のこの住宅で犬たちと楽しい時間を過ごしています。広々としたリビングと便利な立地で、毎日がより快適になりました。」

同じ住宅について書いたこの2つの文言を比べてみると

A → 機能や数字、事実を述べている

B → 行動や感情を述べている

という大きな違いがあります。

だいぶ印象が違いますね。頭にはそれぞれどんな絵が浮かびますか?

ストーリーテリング手法を使っているのがBです。

ビジネスの場において数字・事実は組織やプロジェクトを動かしていくのに重要ではありますが、物語ることのメリットはざっくり下の3つに分けられそうです。

ロジカルな説明が理屈での納得感をもたらすのに比べ、ストーリーでの語りかけはイメージをわきやすくしたり感情を動かす効果があるようです。

しかしここで次のワード「ナラティブ」が登場します。

3. ナラティブって何??

ストーリーテリングについて掘り下げていくと必ずぶち当たる、訳せばどっちも「物語」になるこの言葉。

参考文献をいろいろ読んでみてなんとなくふわっとした認識はできたものの、「自分にとってこれがナラティブである」が一言にまとめられなかったので図解を考えました。

「ストーリー」は視聴型、「ナラティブ」は没入型と言えるのではないか、というのが図にしてみた気づきです。

その考えを持ちつつ実践編に入っていきます。

実践編

1. ストーリー的アプローチ事例 - イベント登壇資料 -

一つ目はごりごりビジュアルを作る実践ではなく、全体の語りの流れや強弱の判断軸を作るための思考に取り入れた事例について。

SRE NEXT 2023にて弊社エンジニアが登壇する際に、登壇資料のデザイン調整をお手伝いしました。そもそもSRE(Site Reliability Engineering)とはなんぞや?ということが理解できていなかったため、資料を読みこむとともに背景を頭に入れていきます。(今回の本題ではない部分の説明は省略します)

このスライドには以下の3つのストーリーが含まれると考えました。

これらが合致することで、イベント参加者が聞きたい内容によりマッチした演出ができるのではという仮説を立てました。上からごく簡単にまとめると

信頼性に深い関心を持つエンジニアに対し、より多様なSRE実践の普及のきっかけを提供する(2023年開催時)

クラウドサインのエンジニア像が外部に伝わっていない状態の解消

組織のありかたと実践例を通してクラウドサインSREが大事にしていることを伝える

です。

そこから聞き手の感情や思考をどう持っていきたいかを考え、元の原稿に基づいて提案をしていきます。

振り返りと気づきはこちら。

三層の物語のスタートとゴールを明確にしたことで、全体として伝えたいことをブレさせずに完成まで辿り着くことができた。

ストーリーに沿って感情曲線を作ってみたことで、セクションごとのボリューム調整の提案がやりやすくなった。

登壇者の方にはこんなフィードバックをいただきました。ありがたや。

「SRE内で発表内容を検討した結果、SREの組織論というやや抽象度の高いテーマを選ぶことになった。なのでそもそもSREとは何か、他社のSREと何が違うのかというところから表現する必要があり、それをデザイナー視点のコメントで整理できたので助かった。

結果的に僕らのチームって何を大事に働いているんだっけという価値に気づくことができ、感情のこもった良い発表ができたんじゃないかなと思います」

イベントレポートはこちらから読めます。

2. ナラティブ的アプローチ事例 - カンファレンスKV -

弁護士ドットコムのクラウドサイン事業部が行った2023年秋のカンファレンスタイトルは「踏み出す、次の未来へ」。

ChatGPTが2022年に登場してからのAIの目まぐるしい進化の中でクラウドサインがどんなビジョンを描き、来場者の方にどう感じてほしいのかの手がかりを掴むためにリサーチやヒアリングを重ねて物語の形を探っていきます。

そしてピックアップした

新しい世界への移行(境界)

発見・再発見・価値観の転換

行動(主役感、自発性)

という3つのキーワードを、構図・色・照明・速度感などに翻訳して絵にしていきました。

気づいたことは以下。

一枚ものビジュアルは、言葉に比べて圧倒的に「現在地」に情報が絞られる。

なぜなら一枚である以上画面上には明確なスタートとゴールの時系列が存在しないから(流れは作れる)

登場するものが何で誰なのか、どこからどう読み解くかは受け手に委ねられる。

故に、そこに自己を投影して先を想像する余白を作ることができる。見た人それぞれが語るものの入り口として存在することができる。

ビジュアル一枚でどう事業に貢献できたかを測るのは難しいですが(今後の課題)、「制作プロセス=対話を通して関係者が目指すビジョン・抱える物語が明確になる」という効果があったと感じています。

まとめ

ストーリー活用方法は多岐に渡り、すでに経験的に知っていて意識せずに取り組まれているケースも多いと思いますが、今回整理しなおしたことで自分にとっての曖昧さが少し緩和されました。

戦略にはロジックが必要ですが、人を動かすには感性が必要。その間をうまく繋いでいける人材がこれからは求められると思います。それは物語を形に起こすことができるデザイナーの得意分野ではなかろうかという気がしています。

感性はどんどん見せないと外からは見えにくい。チームの価値を上げる&事業部の中で感性とコミュニケーションを取る役割を担っていけるように、私たちデザイナーにはこんなことができますよということをもっと打ち出していく必要を感じました。