花の頬杖|秀歌を紐解く(2)

私が和歌を愛する理由はいくつもあるのですが、中でも素敵だな、と感じるところは、和歌が普段づかいの連絡手段でありながら、同時にその文学性の高さゆえ、はるか後世にまで作品として伝わっている点です。

現代で無理やり喩えるなら、友人や恋人とのLINEで面白いやり取りがバズったりすることがありますけど、あれが1000年後の人の目に触れるということです。うーん、やっぱりLINEでは厳しそう。

今回は、そういった友人同士の気の置けないやり取りを紐解いていきたいと思います。

躬恒と貫之の「和する歌」

躬恒がもとより

草も木も吹けば枯れぬる秋風に咲きのみまさる

物思ひの花

返し

言繁き心より咲く物思ひの花の枝をば頬杖につく

紀貫之と凡河内躬恒は共に『古今和歌集』撰者として、初の勅撰和歌集編纂に携わりました。撰者は四人いて、それぞれ交流があったことが、彼らの遺している和歌の数々から伺い知れるのですが、中でも貫之と躬恒の間には、無二の親友といった感じのやり取りが多く存しています。

七日のあしたに躬恒がもとより

君に逢はで一日二日になりぬれば今朝彦星の心地すらしも

とある返し

あひ見ずて一日も君にならはねば織女(たなばた)よりも我ぞまされる

お互いを彦星と織姫になぞらえて、しばらく会っていない淋しさを述べ合う和歌です。作者名を伏せてしまえば、まるで恋人同士のような口ぶりにも思えてきます。表現もすごいんですが、何より「一日二日」会えてないことを嘆いてみせるのは…、あんたら二人、仲良すぎか!と。

『貫之集』には、この後にもう一首、躬恒宛に送った七夕の和歌が載せられているので、もしかすると、毎年の恒例行事のようなやり取りだったのかもしれません。

二人が意気投合したのは、もちろん和歌の道の上で邂逅したこと、古くは豪族だった出自でありながら今は藤原家に押されて没落した身であること、等も考えられますが、

貫之と躬恒は一方は指導者的・理論家的だったのに対して、他方はすぐれて実作者的で、かなり人間のタイプが異なっていたが、それがかえってウマが合う理由だったのかも知れない。

実際、性格が真逆の人との方が、意外とうまくいくケースってありますもんね。

二人の「タイプの違い」については、また改めて最後に触れたいと思います。

何の「物思ひ」?

さて、そんな親友同士の二人の間で、冒頭のような二首が交わされたわけです。

まずは躬恒の歌から。

草も木も吹けば枯れぬる秋風に咲きのみまさる

物思ひの花

季節は秋のようです。一日ごとに寒さが増してくる、夏場にあれだけ繁っていた青草が、木枯らしの風に色を失って枯れていく。そんな荒野に咲き誇る花などあり得ないはずですが、「物思ひの花」だけが、秋風のたびに咲き満ちていく。

現代人はとかく、「食欲の秋!スポーツの秋!!」などとはしゃいでしまいますが、古来、秋は悲しい季節でした。

大方の秋来るからに我が身こそ悲しきものと

思ひ知りぬれ ④〈秋歌上〉185

木の間より漏り来る月の影見れば

心尽くしの秋は来にけれ ④〈秋歌上〉184

このような、我が身が悲しく思われる、心尽くし(=傷心)の季節ですから、躬恒の「物思ひの花」も咲き満ちようというもの。とはいえ、単に悲秋を詠む和歌にしては、「物思ひ」というのはやや具体的過ぎる印象も受けます。

親友の貫之に対し、躬恒が訴えたかった「物思ひ」とは何でしょうか? 歌人としての名声を得る身で、未だ彼自身を悩ませるものとは??

確かに、彼らの官位という点では、もう一声求めるところではあったでしょう。実際、次のような和歌もあります。

もとより友達に侍りければ、貫之にあひ語らひ

て、兼輔朝臣の家に名簿を伝へさせ侍りけるに、

その名簿に加へて貫之におくりける 躬恒

人に告ぐたよりだに無し大荒木の森の下なる草の身なれば

こういう和歌を、「述懐歌」といいます。上の例のように、「名簿(なつき=履歴書)」に付ける場合もあれば、身分の高い貴族から歌集の提出を求められた際に、奥書にそっと添える場合もあったようです。その内容は、現在の不遇(森の下なる草の身=草莽の臣であること)を嘆くもので、それを憐れんでもらうことで、今後何とか引き立ててもらえることを期待するものです。

ただ、当該の「草も木も」の歌は、とりわけ躬恒の不遇を訴えるものでもないように見えます。

述懐歌でないとすれば、何の「物思ひ」を歌っているのか。

今度は、和歌の表現に注目してみましょう。手がかりとなる語は、「枯れぬる」「秋風」です。

平かねきがやうやうかれ方になりにければ、

つかはしける 中務

秋風の吹くにつけてもとはぬかな荻の葉ならばおとはしてまし(『後撰和歌集』巻十二〈恋四〉847)

あひ知れりける人のやうやくかれ方になりける

間に、焼けたる茅の葉に文をさしてつかはせり

ける 小町が姉

時過ぎてかれゆく小野の浅茅には今は思ひぞ絶えず燃えける(『古今和歌集』巻十五〈恋歌五〉790)

上の二例は、恋人が「かれ方(逢瀬が絶えがち)」になる頃に詠まれた歌で、それぞれ「秋(=飽き)風」「かれ(=枯れ・離れ)ゆく」の語が用いられています。これらの表現に鑑みると、「(草も木も)かれぬる秋風」と詠んだ躬恒の歌も、恋人に飽きられて、離れていってしまう、といった、恋の悩みであったことが推察されるのです。

躬恒がモテる人だったかどうかは、今となっては分かりませんけども、当時の大事なモテ要素の一つは、和歌が上手に詠めることでした。とすれば、躬恒もそれなりに色々あったと想像して差し支えなさそうです。そんな彼が思い煩う恋とは、どんなものだったのか。

そういえば、件の友人・貫之の方にも、こんな歌がありました。

弥生ばかりに物のたうびける人のもとに又人

まかりつつ消息すと聞きてつかはしける 貫之

露ならぬ心を花におきそめて風吹くごとに物思ひぞつく

詞書によると、三月頃、交際をしていた女性のところに、もう一人別の男性が通っていると聞いて贈った歌だということです。三角関係! 当代きっての歌人であるはずの貫之も、こういった恋で悩む経験があったのですね。

注目したいのは、その和歌に「物思ひ」「花」の語が入っていることです。もしかすると、この貫之歌を思い浮かべながら、躬恒は当該の歌を詠んだかもしれません。「聞いてくれよ、カノジョに飽きられたみたいでさ、気持ちが離れていくのが辛くて。なあ、貫之。あの時三角関係の恋に苦しんでいた君なら分かるだろう?」…そういう暗号を、「物思ひの花」に込めたのではないでしょうか。

「ことしげき心」を種として

親友から持ちかけられた恋の相談。一体どう応じれば正解なのか、非常に難しい問題です(私なんかはそもそも経験が豊かなわけでもないので、なおさら)。

ごく一般的な話をするなら、悩みの相談に対しては「カウンセリングマインド」が必要だと説かれます。要は、傾聴に徹する。決して意見すること無く、相手の思いをそのまま受容してあげる。まして否定などは厳禁です。

ただ、親友同士の間柄となれば話は別かもしれません。親友を思うからこそ、「あんな男、やめときなよー!」と、友の恋路に意見することもありますからね。

さて、貫之の場合、親友にどんなアドバイスを送ったのでしょう。歌を再掲します。

言繁き心より咲く物思ひの花の枝をば頬杖につく

一つ、確認しておくべきことがあります。この「心」とは誰の心か。無論、その後に「物思ひの花」が咲くと続いているので、躬恒の心、の意となります。

それをふまえた上で初句を眺めると、どうにも違和感があるのです。

「言繁し」とは、秘密の間柄の男女について、周囲の人々が噂を立てることを意味します。当時は結婚のことを「所顕(ところあら)はし」とも呼ぶように、正式な夫婦になる前の交際は、露呈してはまずいものだったようです。噂が立ってしまうと、思うように逢瀬ができなくなる、という和歌が多く詠まれています。ためしに、『万葉集』の「言繁し」の用例を見てみましょう。

うら若み花咲きかたき梅を植ゑて人の言繁み思ひぞ我がする ④788

言繁み君は来まさず霍公鳥汝れだに来鳴け朝戸開かむ ⑧1499

言繁き里に住まずは今朝鳴きし雁にたぐひて行かましものを [一云 国にあらずは] ⑧1515

旅にすら紐解くものを言繁みまろ寝ぞ我がする長きこの夜を ⑩2305

言繁み相問はなくに梅の花雪にしをれてうつろはむかも ⑲4282

『万葉集』にはこの他にも、「言の繁けく」といった形も存在しますが、そのどれもが「他人の噂がうるさいので(自分達の逢瀬に支障が出る)」という意味で用いられています。

ですが、それを貫之の歌に当てはめると変です。「言繁き心」は躬恒の心なので、この「言」もまた、他人の噂などではなく、躬恒自身の言葉であるはずだからです。

通常使われる意味ではない、他人の噂以外の「言繁き」の語と、人の心から花が咲く…この図式から私が連想するのは、『古今和歌集』の「仮名序」です。

やまとうたは、人の心を種として、万の言の葉とぞなれりける。世の中にある人、言(こと)・業(わざ)繁きものなれば、心に思ふことを、見るもの聞くものにつけて言ひ出せるなり。

彼ら二人が撰者として関わった『古今和歌集』、その中の、貫之にとっては自らの筆となる「仮名序」に、「人の心を種として」植物のように繁茂する和歌の在り方と、世間の人が日々、言葉・行動を忙しなく生み出しているさまが述べられているのです。

自然の花ではない、人工の「物思ひの花」を咲かせてしまった躬恒。でもその花の源は周囲の環境の憂鬱さではなく、躬恒自身の「言繁き心」にあります。世間の人と同じく、日々言語を多用しまくった結果―そしてそれは、「仮名序」の文脈だと、他でもない「やまとうた(=和歌)」を多くの相手に詠み贈ったということ―、それにより、自身を「物思ひの花」で飾ることになったのだ、と貫之は言いたいのです。つまり、

「いや、言いたいことは分かるよ。苦しいよな。でもさ、躬恒、それってお前がいろんな女性にちょっかいをかけてるからだろう? 全く呆れる…、まあ、でもお前って、そういうとこも含めて生粋の『歌人』だよな。いいんじゃない、その花も花には違いないって。いっそ頬杖の代わりについとけよ」

貫之は、そう言いたかったのではないでしょうか。躬恒の浮気心を責めながらも、一方で「やまとうた」の真髄を心得ている点には関心している、という感じです。

ただし、貫之の過去の経験に縋ってアドバイスを期待した躬恒は完全にお門違いだったということです(分かってやってたんでしょうかねえ)。貫之がこの和歌を開いて見た瞬間、どんな顔をしたか。「お前が言うな!」と、ニヤニヤしたんじゃないかな…、と妄想してしまいます。

「頬杖」をつく人

さて、この二首に対し、新潮日本古典集成『貫之集』では次のような現代語訳がなされています。

【躬恒歌】

秋風が吹くと、草も木も枯れてしまう。飽きがきて、恋しい人との仲も離れ、もの思いの花ばかりが、ますます咲きまさってくるのです。

【貫之返歌】

あなたのお心にはたくさんのお相手があるために、もの思いの花が咲くのでしょう。そのもの思いの花の枝を杖にして、頬杖をついておいでです。

(新潮日本古典集成1988)

この訳では、先述の「仮名序」の文脈は切り捨てられているようです。すわ私の深読みか!、とも思いますが、まあ深読みし過ぎたら戻ればいいだけです。真実は当人同士にしか分かりませんが、迷ったら、作品にとって幸せな読みである方を選べばいいと思います。さあ、どちらが好みですか?

いろんな解釈が可能である、ということは、国語嫌いの人にとって許せないことの一つかもしれません。が、文系だけではなく理系の世界だって、魅力的な仮説が複数並び立つことはあります。今日の「真実」は、明日の「旧説」かもしれない。いろんな可能性を考えることは、人類に許された数少ない娯楽でもあります。

先に記した貫之からのメッセージ(あくまで妄想ですが)は、躬恒に対して当たりがだいぶ優しいものです。そんな「白貫之」とは打って変わって、結構きつめな「黒貫之」も妄想する余地があります。

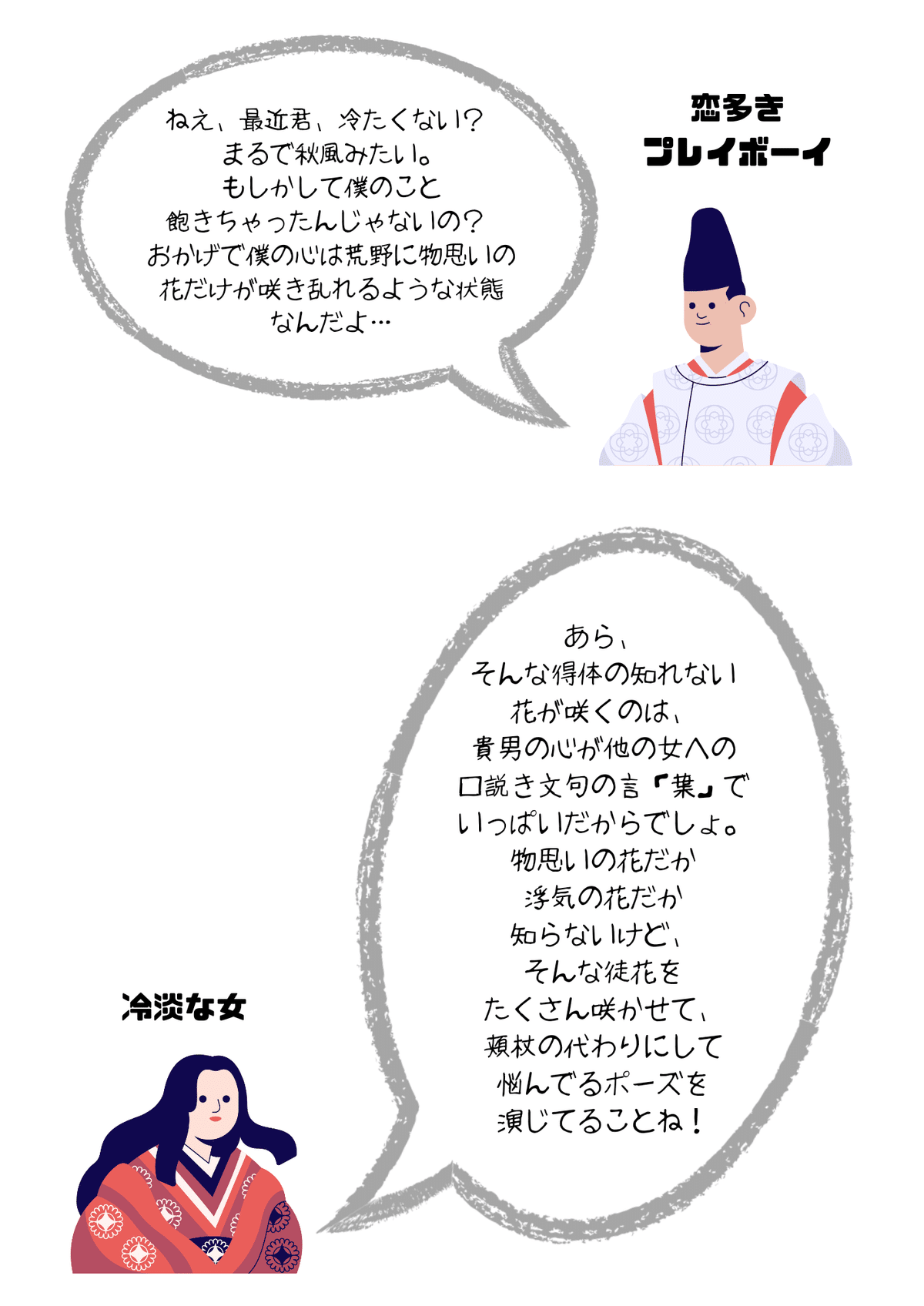

たとえば、この二首のやり取りを、七夕の時のような男女の恋歌に読み替えてみるのです。

明言されておりませんが、『集成』の現代語訳はむしろこっちに近いのではないかと感じます。サディスティックな黒貫之は、自らを女性に仮託して、躬恒を強めに責めてみせます。

この読みの妥当性を証明するものとして、初句の「言繁き」に躬恒の手数の多さを非難する響きがある点に加え、結句の「頬杖」により、躬恒の媚態を見抜いて突き放しているという点が挙げられます。煩雑で申し訳ないですが、物語作品等に見られる「頬杖」の用例を以下に列挙します。

①

物もいはず、頬杖をつきて、いみじく嘆かしげに思ひたり。

※難題をふっかけることで、皇子らの求婚をかわそうとするかぐや姫だったが、庫持皇子が蓬莱の玉の枝を持ち帰ったと聞き、嘆かわしく思っている。

②

雨はいやまさりにまされば、思ひわびて、 頬杖つきて、しばしより居給へり。

※三日の餅(結婚儀礼)の夜にも関わらず、雨で姫君に会いに行けない男君の悲嘆。

③

人や取りつらむ、いかなる事出でこんと思ひ嘆きて、 頬杖をつきて、ほれて(=呆然として)ゐたるを、

※男君から預かっていた内緒の手紙を、姫君に手渡す前に紛失してしまった帯刀。

④

また、やもめ住みしたる男の、ふみかきさして、頬杖つきて、もの思ひまはしたるところに、ささがにのいづこともなくふく風はかくてあまたになりぞすらしもとものして、もてかへりおきけり。

※道綱が、上司の元から持ち帰った絵に、和歌を書き入れる道綱母。絵には、寡夫が物思いにふける姿が描かれていた。

⑤

中将、いみじく信じて、頬杖をつきて、むかひ居給へり。法の師の、世のことわり説き聞かせん所の心地するも、かつは、 をかしけれど、

※「雨夜の品定め」で、法師のように得意気に語る左馬頭の話を、信者のように夢中で聞く頭中将。

⑥

「雨となり、雲とやなりにけむ、今は知らず」と、うちひとりごちて、頬杖つき給へる御さま、「女にては、見捨てて亡くならむ魂必ずとまりなんかし」と、色めかしき心地に、うちまもられつつ、

※葵上を亡くして傷心の光源氏。その様子を頭中将は心中で称賛しながら見つめている。

⑦

すこし微笑みて、「自らの御心ながらだに、 え定め給ふまじかなるを。まして、ことわりも、何も、いづこにとまるべきにか」といふかひなげに、 とりなし給へば、 はづかしうさへおぼえ給ひて、頬杖つき給ひて寄り臥し給へれば、

※女三宮を新しく妻に迎えた源氏が言い訳を並べるのを、正妻である紫の上は澄まして取りなす。その様子を見てきまりが悪いと感じながら、寄り添い臥している源氏。

⑧

中将の君、母屋の柱のもとに頬杖をつきて、いといみじうおぼし歎きたるに、この姫君見やりつつ、いと物聞こえまほしげにおぼしたれば、「常はいと恥づかしきものに思ひきこえ給へるに、いかにおぼしめすにか。近う寄らせ給へ」と、人々も聞こゆれば、中将の君泣く泣く近寄り給ひて、御手をとらへて、

※思い嘆く中将の君に対し、その心の内を悟った周囲の人々が、勇気づける一言をかけている。

⑨

ひとへにらうたげにあはれなる様なりしも、ただ今向かひたる心地して、頬杖をつきて、水の底深く眺め入り給へるまみの気色思はしげにて、数珠持てはやされたる腕つきなど、よに、人のなべて持たぬ数珠のやうに珍しう美しげなり。

※主人公・狭衣が、入水した飛鳥井女君を思い出しながら、水底を眺めつつ悲嘆している。

⑩

わづかに十三ばかりにやと見えて、額髪のかかりたるほどよりはじめて、この世のものとも見えず美しきに、萩重の織物の袿、紫苑色など押し重ねたる、頬杖をつきて、いとものなげかしげなる、

※身寄りの無い姫君が、恵まれた境遇である腹違いの姉と貝合わせで勝負することになり、その準備を進めている場面。できるだけ多くの貝殻を集めなくてはならないが、姫君にはあてにできる親類がおらず、自らの劣勢を嘆いている。

⑪

今は昔、木こりの山守に斧を取られて、わびし、心憂しと思ひて、頬杖突きてをりける。

※山守に斧を取られた木こりの嘆き。

いろんな人物が、いろんなシーンで頬杖を突いていますね。これらの用例から読み取れる要素はさまざまありますが、今回は一点だけ強調しておきたいと思います。それは、「頬杖は、言葉以上に周囲に訴求する力がある」ということです。

たとえば、庫持皇子の巧みな嘘により、自らの計略が危うくなってしまったかぐや姫は、もはや言葉も発することができず、途方に暮れて頬杖を突くしかありません(→①)。中将から託された秘密の手紙を、落窪の姫君に手渡す前に紛失してしまうという大失態の前に、帯刀は呆然自失のまま頬杖を突きます(→③)。新しい妻を迎え、公然の浮気をする夫の光源氏に対し、気丈にふるまう紫の上。合わす顔もない源氏は、ただ頬杖を突いて横になるばかり(→⑦)。これらのように、頬杖の仕草は時に言葉をも差し置いてしまうほどの強い表現力を持っているようです。

実際その仕草は、絵に描かれる姿であり(→④)、「女性が見たら、死んだ魂さえ戻ってくるほどの美しさだ」と同性までもが見惚れる姿でもあり(→⑥)、その光源氏の面影を重ねられた狭衣もまた、物語の語り手によって、憂わしい表情とともに「絵になる」頬杖姿が絶賛されているのです(→⑨)。

そうした強い表現力があるということは、「やってる側」が意識的なこともあり、その場合、頬杖は周囲への無言の媚態にもなり得ます。それが上手くいけば、家来の帯刀が雨天決行も辞さずに中将を手助けしようと躍起になりますし(→②)、話を聞き出そうとする頭中将に左馬頭も喜んで続きを話します(→⑤)。嘆く中将の君に周囲の人は慰めの声をかけますし(→⑧)、劣勢の姫君を垣間見た男君は何とか勝たせてやりたいと同情し(→⑩)、斧を取り上げた山守も、頬杖を突く木こりのいじらしさの前に、条件付きではあるものの返してやろう、という気持ちを湧き立たせてしまうのです(→⑪)。

さあ、そんな「頬杖」の語を、貫之は躬恒に対して用いています。その心は―、「君はとやかく言葉にするのをやめて、魅力的な頬杖の仕草でも作ってなさい」といったところでしょうか。それとも、「そうやって物欲しげに媚びてるんじゃないよ。その悩みは、君お得意のポーズだってこと、分かってるんだからな」といったところでしょうか。

飽きて離れていくだけの素っ気無い終わり方をするくらいなら、駄目な自分をもっと責めてほしい、もっと執着してほしい。人懐っこい、かまってちゃんの躬恒が求めていたのは、こんなふうに真正面から叱ってくれる言葉だったのかもしれないし、あるいは貫之がそういう「甘え」を察して、出されたパスを理想通りに返してあげたのかもしれません。

まとめ∶当意即妙な掛け合い

まとめると、次の通りです。

最後に、ちょっとだけ補足。さらに想像を逞しくして、二人の「タイプの違い」に触れたいと思います。それは、和歌をつくるスピードに関してのこと。

歌を詠まむには、急ぐまじきがよきなり。いまだ、昔より、とく詠めるにかしこきことなし。されば、貫之などは、歌ひとつを、十日二十日などにこそ詠みけれ。

実はこの後には、「だけど、TPOによっては事情が変わることもある」として、かの有名な小式部内侍の即詠(大江山いくのの道の遠ければ)が引かれるのですが、まあそれはそれとして、貫之は一首の和歌を詠出するのに10〜20日も時間をかけたと俊頼は説明しています。これは後世の伝説なので真実かどうかは謎ですが、彼の歌の表現の細やかさを見ていると、十分信憑性がある話だと感じられます。

一方、躬恒の方は、

同じ帝の御時、躬恒を召して、月のいとおもしろき夜、御あそびなどありて、「月を弓張といふは何の心ぞ。其のよしつかうまつれ」とおほせたまうければ、御階のもとにさぶらひて、つかうまつりける、

照る月を弓張としもいふことは山辺をさして

いればなりけり

禄に大袿かづきて、又、

白雲のこのかたにしもおりゐるは天つ風こそ

吹きて来つらし

との逸話が伝わるように、即興性に優れたタイプのようです。もちろん、貫之にも即興での詠作に関するエピソードはありますが(蟻通明神の和歌等)、躬恒はそれよりも一段上、梅の花を折り取っての技巧的な歌だとか、忠岑との謎掛けのような問答三十首とか、挙例に事欠きません。

じっくり熟考型の貫之と、ひらめき瞬発型の躬恒。二人のタイプは、こうした和歌の作り方の点でも違っていたと思われます。

そして、私はまた妄想するのです。

上掲のような二人のやり取りは、貫之に不足していた瞬発力を鍛えるトレーニングになっていたのではないか、と。もっと言うと、躬恒は貫之に「稽古を付けてやる」くらいの挑み方で、和歌を贈っていたのではないか、と。

それは貫之もいい加減には返せないですよね。

この妄想が当たっているかどうかは分かりませんが、一見気心の知れた仲良し同士のやり取りに見えながら、理想の和歌を追究するプロ同士、好敵手同士の刺し合いとも取れるこの二首です。

たなびく雲の立ち居、鳴く鹿の起き臥しは、貫之らが、この世に同じく生まれて、この事の時にあへるをなむ喜びぬる。

人麿亡くなりにたれど、歌のこと留まれるかな。たとひ時移り事去り楽しび悲しび行き交ふとも、この歌の文字あるをや。

私が大好きな仮名序の末尾部分です(ここから最後の「大空の月…今を恋ひざらめやも」までずっと好きです、いつ読んでも泣けてきます)。ほんそれ、と言いたくなる貫之と躬恒の二人の関係ですね。奇跡の邂逅があったからこその、奇跡の文学史です。

もう、この二人に関しては話が尽きませんので、また稿を改めて、いずれ。