クラス3【経営理念2】お客様満足追求 ホスピタリティについて

序論

顧客満足度向上を目指す多くの飲食店で使用されている用語「QSC」(Quality, Service, Cleanliness)ですが、当社は「QHC」(Quality, Hospitality, Cleanliness)という概念を使用しています。この背景には、ホスピタリティが単なるサービスを超えた、顧客体験の土台となる要素であるという認識が基になっています。また、クラス4以上に求める洞察力について、ホスピタリティはまさに洞察力とほぼ同義と捉えることができます。本稿では、ホスピタリティを「洞察力」という観点から再定義します。

本論

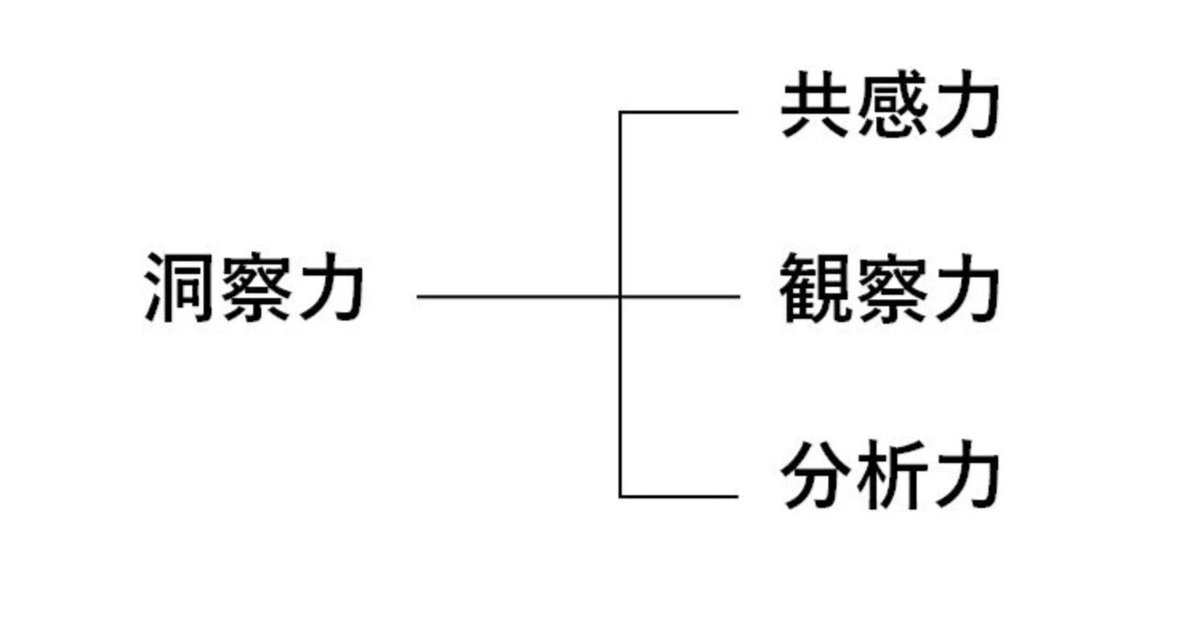

洞察力とは、単なる情報の収集や分析を超え、深い理解や解釈を通じて本質を見抜く能力です。これを構成する要素は、以下の三つです:

共感力:他者の感情や視点を理解し、それに基づいて行動する能力。

観察力:状況や環境の変化を敏感に感じ取り、必要な対応を行う能力。

分析力:観察した情報をもとに問題点を特定し、解決策を導き出す能力。

これらの要素は、ホスピタリティの質を高めるために欠かせないものであり、特に顧客との接点が多い飲食業においては、店の成功を左右する決定的な要因となります。

(洞察力の詳細:クラス3【洞察力】洞察力の定義と要素)

また、ホスピタリティを再定義する際、洞察力の三つの構成要素に基づいて以下のように分類します。

【共感力】

お客様視点の重要性:お客様がどのように感じるかを常に考えることが大切です。店内の清潔さ、スタッフの笑顔、迅速なサービスなど、すべてが「自分がお客様だったらどう感じるか」を基準に判断されるべきです。

【観察力】

店内をお客様視点でよく観察し、問題がないか把握することが重要です。具体的には以下の点がチェック項目となります。

店内の清潔感

笑顔で歓迎されているかどうか

メニューの配置:お客様が食べたいものがメニューにあるかどうか、またその並び順が直感的であるかを確認することで、選びやすさを向上させることができます。

適切な提供スピード

BGMの選定:1990年から最近のJPOPで構成されており、極端なロック、バラード等好みが分かれるものは避け、顧客層である20~60代全員が不快な思いをしないもの。また、季節外れなものがない。

商品の説明とおすすめの食べ方:料理が何であるか、どのように食べるのがベストかをお客様に分かりやすく伝えることも重要です。

清潔な食器とテーブルマネジメント:汚れた皿の交換や、テーブルの上を広く使えるよう配慮することで、快適な食事環境を提供します。

ストレスフリーなお会計:お会計時に待たされないかどうかも、お客様の満足度に影響します。スムーズな会計を心掛けましょう。

お見送りの姿勢:最後に笑顔でお見送りをすることで、お客様に再来店の意欲を持ってもらうことが可能です。

【分析力】

問題点の特定と改善策の実施:観察した情報を基に、お客様の不満や店内の問題点を迅速に特定し、すぐに改善策を講じることが必要です。たとえば、提供スピードの遅さやスタッフの対応に問題があった場合、その場で原因を分析し、解決策を実行することが求められます。

結論

ホスピタリティは、顧客満足の土台としてQとC(Quality and Cleanliness)を支える重要な要素であり、その質を向上させるためには洞察力の強化が不可欠です。洞察力を構成する共感力、観察力、分析力をバランスよく養い、店舗全体で一貫した高品質なサービスを提供することで、顧客満足度の向上とリピーターの獲得を実現できます。

このように、ホスピタリティを洞察力の観点から再定義することで、顧客体験をより豊かで有意義なものにし、持続可能な成長を支える力となるでしょう。

問題フォーム

それでは、この文章に関するいくつかの問題に回答してみましょう。