【短編小説(ホラー)】箱の中 4000字

[HL:先祖代々伝わる幸福を与える箱の中にあったものは]

私の家は旧家だ。江戸時代は武家で、私の先祖はこの四風山の上に城を構える神津藩主に代々仕えてきたそうだ。

私の目の前に箱がある。一辺25センチ四方の正方形をした白木の箱だ。綺麗に磨かれている。この箱は初代四風家当主に贈られたものだと聞く。戦国時代、四風家は戦場の誰もが恐れるような一騎当千の活躍をしたそうだ。その働きに対する下賜品として、この箱が贈られた。なんでもこの箱が当家にある限り、当家は栄える、そうだ。けれども守らなければならない条件がついていた。

この箱は決して開けてはいけない。

栄えるとは何だろう。

戦国当時と現代ではあまりに時代が異なる。子沢山も天下無双ももはや現代の美徳ではない。それら無価値となってしまったものと引き換えに、当主はこの家を、もっといえば箱から離れることができないのだ。だからこの箱は最早、この家にとって呪いに等しいものとなっていた。

そして当代の当主の私にとっては特に。

最後に先代当主である父と話したときのことを思い出す。あれはやはりこの古い家の一部屋で、私がちょうど十二歳になった日だ。家で最も新しい子孫が十二歳になれば、その子が次の当主となる。

「ねぇお父さん。あの箱に何の意味があるというの」

「千草、これは昔からの決まりなんだ。お前に子どもが生まれるまでの辛抱だ。そうすればお前の子どもが当主を継ぐ。どこにでも行けるようになるさ」

それは父も同じ事。そして父はそうしたのだ。だから私はますます、父の言うことがわからなかった。

父の嬉しさと申し訳無さのあふれるぎこちない笑顔を見上げた。この交代が私が十二歳になったときに行われることを、私はもっと小さいころから知っていた。だからこの父に、どのような感情をもってよいのか、最早わからなかった。私はそのために生まれたのだから。

この家は最も若い代の長子が当主となる。父に子は私しかない。つまり私は生まれたときから当主になることが予定されていた。

「お父さんは私が生まれて喜んだ?」

そう問えば、父はいつも複雑な表情をして口をつぐむ。父が結婚して子どもを作ったのは40歳の時だ。そして私の母である人は、私を産んですぐ離婚して家を出たと聞いている。父はそれなりに大切に私を育てた。けれどもおそらく、私より自身の自由の方が大切だったのだろう。成長するたび、年を重ねるたび、縁側の外を眺める父の瞳からその感情がありありと見て取れた。結局家の内側にいる私自身には、ろくに関心もなかったのだ。むしろ、なるべく関心を持たないようにしていたのかもしれない。罪悪感で。

それから12年、つまり私が生まれて十二歳になったこの日、父はようやく当主の座を降りてどこでも行けるようになる。私を身代わりにこの家に置いて。父の代わりに、私はもう、修学旅行にも市外の遠足や臨海学校にも確定的に行けなくなる。四風家の当主は神津市を離れてはいけない、もっといえば箱から離れてはいけない決まりになっている。

私に将来子どもが生まれて十二歳になれば、私の代わりにこの家に縛り付けられる。そんなことはとても気が進まなかった。父もかつてはそう思ったのかもしれない。けれども40くらいになれば父のように子どもを欲するようになるのだろうか。この家から逃げ出すために。とても暗澹たる気持ちが胸の奥に降り積もっていた。

「お父さん。本当にこんなことに意味あるの? 私がこの町を出たら何が起こるっていうの。なにも起こるはずがないでしょう?」

それでも最後に、私は聞いた。

この箱はとても不合理だ。当主は箱から離れてはならない。かわりに子孫繁栄が約束されるとしても、私はそんな犠牲の上での繁栄なんて望まない。第一、時代錯誤だ。私はそれを父に肯定してほしかった。けれどもその希望に反して父は急に声を顰めた。誰にも聞こえないようにかすれた声だ。

「千草、お前にも聞こえるだろう? 声が」

「そんなものは幻聴です」

けれども、私の声も自然と顰められた。家の柱がギシリと、きしんだ気がしたからだ。古い家はきしむものだと思い返しても、生まれたときから家の奥にある箱の存在感は私の魂に刻み込まれていた。

箱はこの家の奥の奥にある神棚に収められている。だから聞かれるはずがない。それにあの声は幻聴だ。そうに違いない。私もそう思っている。けれども確かに、私は小さい頃から箱の声を聞いていた。

四風家には箱に関する決まりがもう一つある。箱の声に返事をしてはいけないということだ。

そんな言い伝えがあるということは、箱から声が聞こえるということが前提になっている。けれどもこの箱は四風家の神棚に置かれてから数百年は経過している。声が聞こえるはずがない。もし声が聞こえるというのであれば、その中身は数百年前からこの箱の中に何かいるということだ。

そう思えば背筋が寒くなる。そんな人知の及ばないもの。人知が及ばない。だからそんなものは存在しない。存在して良いはずがない。

父は家を出ていった。そして私が一人残された。

私が父に最後に会ったのはあの12歳の日だ。父はこの家から逃げるように、海外に行ってしまった。時折義務的に電話やネットで連絡はあるが、この家の、特にあの箱については話題にしようとはしなかった。

そうして私がこの家に一人で暮らすようになって6年が過ぎた。18歳の誕生日だ。この国の法律でも、成人した。

この家には住み込みのお手伝いさんがいるから生活に問題はない。

修学旅行は休んだ。

友達はそれなりに多い。

友達の半分ほどは東京や大阪に進学する。

残る友達もいる。

けれども卒業旅行の話には加われない。

私はずっと、この家で一人で暮らすんだろうか。これからも?

もし私に子どもが生まれたら、やはり運命を呪うだろう。この呪いのような祝いはすでに祝いの意味を持たない。誰かを不幸にするのなら、私が終わらせてもいいのでは。

『助けて』

眼の前の白い箱から声が聞こえた。小さくか細い声だ。

『誰か。お願い』

箱から聞こえる声は私が小さい頃からずっと同じだ。助けを求める声だ。子どもの声のように聞こえる。

この声が本当に聞こえているのなら、この声は何だろう。何故助けを求めているの。

座敷わらしの話が思い浮かぶ。家の中に閉じ込めておくことで、家に幸運を集め続ける話が。この中にいるのはそういう存在なんだろうか。けれども四風家は現在、幸福ではなかった。この箱がもたらすものは子孫繁栄と天下無双で、財を集めたりはしない。生まれつき、私のちからはとても強い。体はとても丈夫だ。インターハイで何に出たとしても全て県大会で優勝できるほどだ。けれども私は神津を出ることができないから、出場したりはしない。つまり今の世界ではその御利益は宝の持ち腐れというものだ。箱の中の助けを求める声。かつてこの家はこの中身によって大きな利益を受けていたのかもしれない。けれども今は、お互いを不幸にしているだけではないか。

それならいっそ、もう全てを解放してもよいのではないか。下賜したお殿様も、その一族も既にいない。誰に憚る必要があるというの。だから私は初めて、声をかけた。

「あなたは誰」

『だ、誰!?』

「私は四風千草。あなたはそこで何をしているの?」

『わ、私はここに閉じ込められて封印を……』

「自分では出られないの?」

一瞬の沈黙。出られるなら出ているはずだ。

『助けて。ここから出して。お願い』

その声は必死だった。何百年もここに閉じ込められていたのだろう。けれどもそれは何百年も生きる存在で、声はか細かったが力が弱いことには直結しない。

「わかった。開ける。開けるけど、私に危害を加えないで」

『あっ。あなたこそ。どうか私をここから出して! そうすれば私はすぐに逃げていくから』

その声は嘘をついているようには思えなかった。けれども嘘だったとしてもどうなるというんだろう。私はここから出ちゃだめなんだ。今どき? そんなの死んでるのと変わらない。

袱紗を解き白木の箱の蓋に手をかける。その表面はとてもつやつやとして滑らかだ。

けれども、これが私の家を何百年も縛ってきたものだ。そんな実感が触れた指から感じられた。軽く力を込めればカタリと木がずれる音がする。このまま持ち上げれば、容易に持ち上げられそうだ。わずかに指が震えた。本当に開けてもいいんだろうか。そんな思いが湧く。

『お願い。出して』

出してほしい。この家から。その思いは私の心の底からも湧いてきて、そのまま腕を持ち上げれば、ピリリと薄膜を剥がすような妙な感触のあと、簡単に蓋は外れた。恐る恐る中を見れば、四角い箱の底に埃のような小さい光が見え、それはふわりと宙に浮いて、あっという間に窓から飛び去った。

そして何も起こらなかった。思わず周りを見渡した。警戒していたが、あの光が戻ってくる様子もない。

あっけにとられた。

こんなに簡単なことだったんだ。何故ためらっていたのだろう。

「あはは」

思わず笑った。なんで早く開けなかったんだろう。けれどもそこで、何かがピキリと割れる音がして、額にひび割れるような痛みが響いた。

「あははは」

けれども笑いは止まらなかった。そのひび割れに空気が浸透するように何かが私に満ちるに連れ、空気をより取り込もうとでもしているのか笑い声は止まらなかった。

「あははははははははははは」

そうして笑い終わった時、メキリと額がひび割れた。触れてみれば、皮膚が盛り上がり瘤ができていた。瘤というにしては硬い。つまりこれは角だ。そうしてその角から記憶が頭に流れ込む。

私は、私たちはかつて、四風山に住む四風童子という鬼だった。行者に調伏されたから神津藩主に従っていただけだ。そして行者が去るとき、四風家はその強い力を子孫という形で分割させ、神津藩主の支配下に置いた。そのための子孫繁栄であり、弱体化した天下無双なのだ。ああ、あの小さい光はこの箱は、正しく四風を封印する呪いだった。

けれどもかつて一騎当千であったとしても、今の世で何の意味があるだろう。どれほど強い力と皮膚を持っていたとしても、拳銃で撃たれれば流石に死んでしまう。この姿では外に出ることなどできそうにない。

そうして私はこの家から出られなくなった。

Fin

★似た系列の話

これは実はあんまり似てないけど、似た話はあるので持ってくるときに覚えてたら差し替えるかも。

★短編小説のマガジン

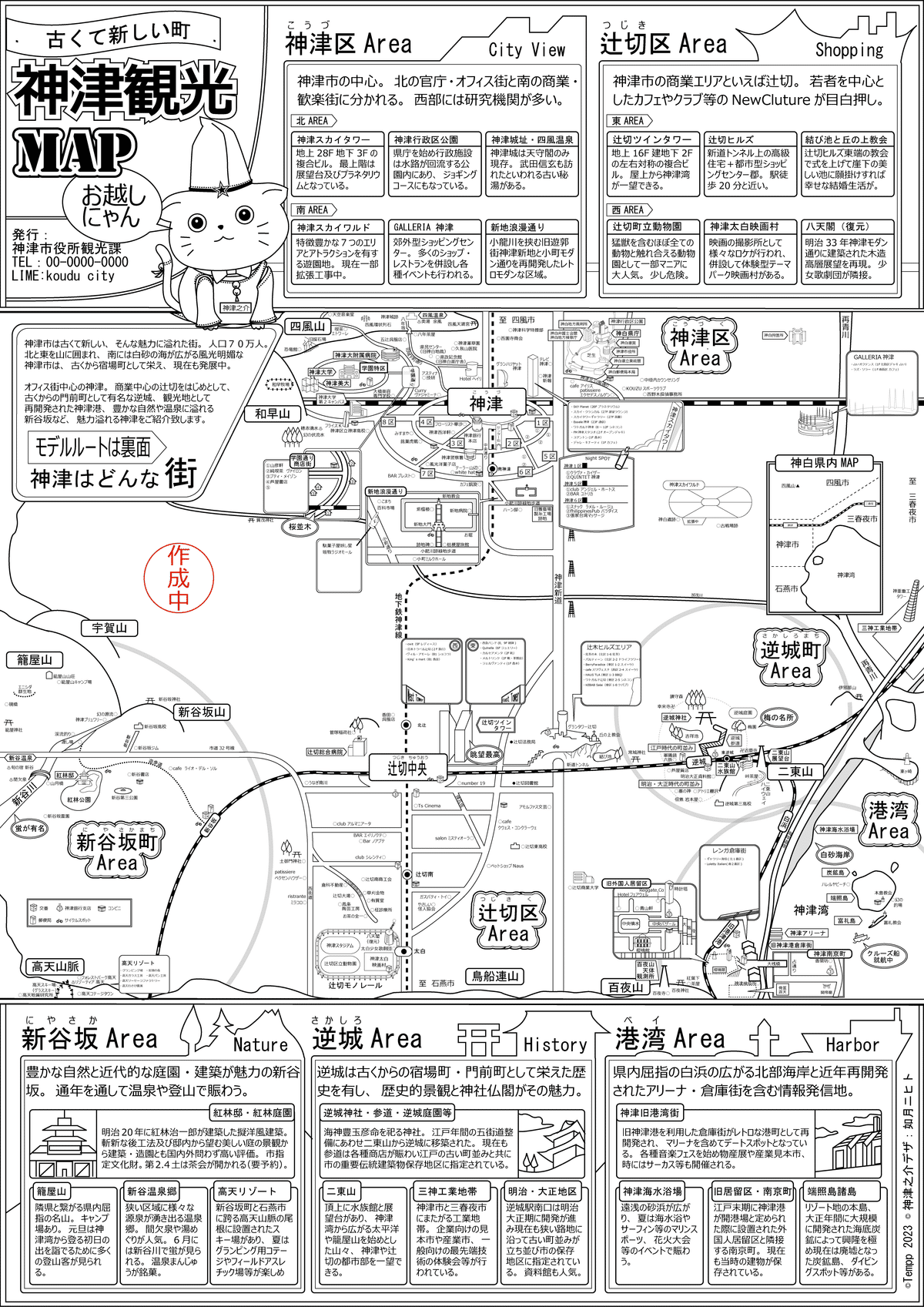

★神津地図

四風山は地図中央上部です。