札幌郊外 きのこの山は食べ盛り

芸術の秋、食欲の秋を紹介してきましたので、今回は運動にまつわるお話を。

9月の最終週、札幌中心部からほど近い秘密基地的な森へきのこ狩りに出かけました。案内してくれたのは帯広市在住の専門家・宮谷恵美子さん。前日夜には「時代はキノコ! めくるめくキノコの世界へ」と題した座学が行われました。勉学の秋ですね。

座学では、目から鱗が落ちるようなお話がありました。世界にキノコがなかったら、森はすぐに植物の死骸でいっぱいになってしまうということです。

約3億年前まで続いた石炭紀が終わったのは、木の繊維や、硬い成分であるリグニンを分解するキノコ類が出現したため。逆に言えば、石炭というのはキノコが存在しなかった時代の遺物であり、以降はつくられていないとのことでした。うーん、キノコってすごい!

翌朝は午前7時に集合。採取用のナイフと調理ばさみ、熊対策のスプレーなどを持参し、軽登山用の服装で森に入りました。われわれはビニールの買い物袋を用意したのですが、宮谷さんが持参したのは網目のある籠。「キノコが傷みにくく、歩きながら胞子をまき散らすことができる」と言います。

札幌では数日前に小雨が降りましたが、湿り気は足りないよう。「秋は気温15度くらいが続き、まとまった雨が降った3日後辺りがボーナスチャンス」とのことでした。

そんなわけで、過大な期待は抱かなかったのですが、針葉樹と広葉樹が混じった森には予想以上のキノコが生えており、札幌の自然の底力を感じました。

例えば、こちらはサルノコシカケ科のアミヒラタケ。これだけ立派ならサルも座れそう。北海道はサルの北限を越えていますけど。

採ってきたキノコを専門家が見ると、どんな場所を歩いてきたのかがおおよそ分かるそうです。例えば

・カラマツ→ハナイグチ(北海道ではラクヨウ)、ホテイシメジ

・シラカバ→ヤマイグチ、ベニテングタケ

・エゾマツ、トドマツ→ヤマドリタケ(ポルチーニ)、アブラシメジ、時にマツタケ!

・ミズナラ・カシワ→マイタケ、ヤマブシタケ、チチタケ

・ニレ→タモギタケ、ホシアンズタケ

・ヤナギ・ハンノキ→エノキタケ、クリタケ

・近隣の林や貯木場→ハタケシメジ、ナラタケ(北海道ではボリボリ)

などなど。

森には代表的な毒キノコの一つである「オオキヌハダトヤマタケ」も生えていました。誤って食べると大量に汗をかき、呼吸困難を引き起こすそうです。

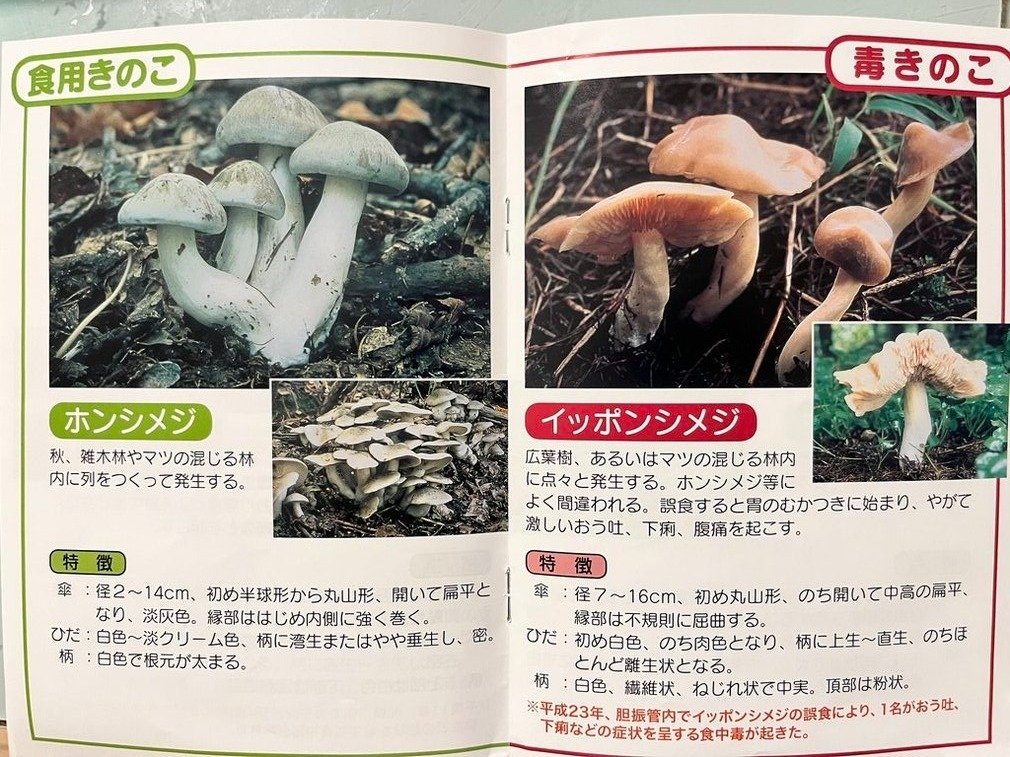

キノコの難しさって、すごく美味しい品種とよく似ている毒キノコがあること。イタリア料理でよく使われるポルチーニ(ヤマドリタケ)に似たドクヤマドリ、ホンシメジに似たイッポンシメジなど、枚挙にいとまがありません。

そう言えば今回、根元に卵のような白い袋状のつぼがある「タマゴタケ」が採れました。

こちらは美味なのですが、幻覚などを引き起こすベニテングタケに似ており、注意する必要があります。

とにかく、知らないキノコは「採らない」「食べない」「人にあげない」が食中毒予防のポイントです。『虫が食っていれば食べられる』『臭いが良ければ食べられる』などはいずれも俗説。科学的根拠のない言い伝えを信じないことも重要です。

さて、昼過ぎに山を下りた後、収穫物を改めてチェックしてもらい、確実に食べられるキノコを持ち帰ることにしました。

私の成果はこちら。

ボウルに入った奥のラクヨウ(ハナイグチ)から時計回りにアミヒラタケ、カワラダケ、フウセンダケ、マスタケ、ホコリタケの6種類でした。

持ち帰るに当たって、宮谷さんから名言をいただきました。「キノコは山の刺身。鮮度が落ちやすいので、どんなに疲れていても、その日のうちに水にさらしたり、熱を通したりの処理を施すこと」。その教えに従い、帰宅後も眠い目をこすりながら台所に立ち続けました。

翌日朝にいただいたのが、以下の料理。

フウセンダケとアミヒラタケの煮物と炊き込みご飯、マスタケとソーセージ炒め、ラクヨウの味噌汁、免疫力を高め、がん抑制にも効果があるとされるカワラタケは煎じてお茶にしました。秋を感じる滋味深い味わいでした。ちなみにホコリタケはバター炒めにしたところ縮んでしまい、食卓に並ぶ前に胃袋に消えてしまいました。

キノコのゆで汁は、こしてから冷蔵庫で保管し、後日、豚汁をつくりました。出汁の旨味が格別で、豚汁の味がグレードアップしたことを書き加えておきます。

そんなわけで、運動の秋について書こうと思ったのですが、結局は食欲の秋の話になってしまいました笑