甦るフランク・ロイド・ライト(23)Guggenheim Museum 1

<あらすじ>

65年の時を経て、フランク・ロイド・ライトが、もし現代に甦ったら何を語るか、というエッセイ集です。今回(第23話)は、ライトの孤高の傑作Solomon R. Guggenheim Museum(1)を解説してもらいます。

Solomon R. Guggenheim Museum

実現案との差異を調べるのが面白い

18~22話の5話にわたり、円形作品について解説してきた。今回は、その総決算だ。

Solomon R. Guggenheim Museumを、ご説明する。ボリュームが多いので、複数話に分ける。

空間は連続する

まず、グッゲンハイム美術館の目的は何か。

空間の連続性の実現だ。初期から一貫するコンセプトである。私の空間は、生き生きと伸びやかに連続することを是とする。

ただ、実現するのは、なかなか難しいということを知ってもらいたい。

まず、空間は水平方向にしか連続しない。

単純に床を垂直に積んでも、それぞれの階の空間同士は、連続できない。

また、構造・機能・制度といったあらゆる要因で、妨害する壁が、空間の前に立ち塞がる。

私は、各作品で箱の解体を進めたが、箱こそ空間の連続性を阻害する害悪であった。

空間の連続性の実現のため、私はそれらの妨害をクリアする必要があった。グッゲンハイム美術館の設計・工事監理は26年間の年月を費やす。

その年月は、空間の連続性を獲得する戦いの歳月でもあった。

私の展覧会にて 1953年頃

・・・

検討案の変遷

グッゲンハイム美術館の設計は、1943年にスタートする。敷地はニューヨークの都心部だったので、平屋など許されない。都市にふさわしい容積を確保するために複層にしなければならなかった。普通の複層ビルでは、空間は連続しない。

私は、前述した鉛直方向に伸びる空間の連続性をどう実現するか模索した。

設計当初は、複数の案が議論の俎上に上がった。

Scheme AからCまで、3案ある。

まずは、ジグラート案(Scheme A)だ。これが初手になる。この螺旋のスロープをもってすれば、大地から鉛直方向に、空間は連続することができる。巻貝のような建築である。

日干煉瓦で築かれた階段ピラミッド状の聖塔

Frank Lloyd Wright 1924

Sugarloaf Mountain, Maryland, Unbuilt Project

ジグラート案の祖型となるプラネタリウム

Frank Lloyd Wright 1924

Sugarloaf Mountain, Maryland, Unbuilt Project

このプロジェクトで、スロープは外部車路であった

グッゲンハイム案の際、内部空間になる

すでにグッゲンハイム美術館の設計の19年前に、ジグラート案の祖型は存在していた(上図)。

ただ、ジグラート案よりもさらに良い案がないか、私は模索し続けた。

次に六角形案(Scheme B)も提案したが、即刻却下された。たしかに面白みは何もない。

六角形は、箱の解体を目的として、ハンナ邸をはじめ、私の建築でよく用いられたが、

今回の計画では出番はなさそうじゃ。

最終的に、グッゲンハイム氏と私は、ジグダッド案を逆さにした逆ジグラート案(Scheme C)の方針で設計を進めることを決定した。

ジグラート案の弱点は、中央吹き抜けに採光がとりずらく、空間もしりすぼみになる。

凸型の立面を改め、上部により発散する形状にすることにより、ダイナミックな内部空間を創作できる可能性を、逆ジグラート案はもっていた。

立面図と断面図

・・

平面の変遷

この逆ジグラート案(Scheme C)から、最終案までの変遷を下に並べる。

Scheme Fで、バックヤードが移動し、

最終案でコアが三角形になる。

1943年から1959年の竣工まで、25年間以上プランは変化し続ける。

私の造形は、成長する。

完成する前も完成後もである。

私の空間は、あらゆる多様性に向かって発散するので、着工まで案を絞り切るのが大変であった。

・・

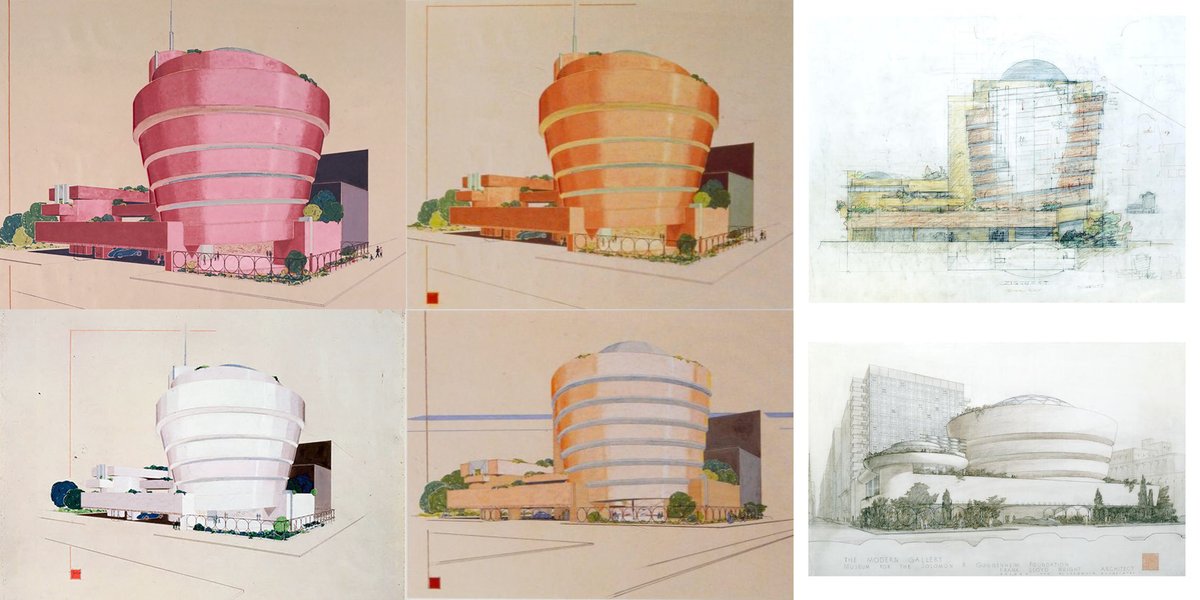

色の変遷

ここでは、外装色の変遷についてご説明する。

皆は、グッゲンハイムの外壁色は白をイメージしているに違いない。

なので、前述した検討案の色彩に困惑した読者もいたかもしれない。しかし、これら様々な色は、私が意図したものであった。

上図のように、この美術館の検討時、外壁色は様々な色で塗られた。

当初、ピンク色の大理石で提案した。これがとてつもなく不評だった。

(Scheme D)1945

コスト的に不可能じゃった

アメリカで産出する大理石の色なのだが、当時のアメリカ人の感性には響かなかった。

彼らが、本当にアメリカ人なのかが疑わしい。

オレンジ色も提案したが、下写真のMarin County Civic Centerの外壁色に似ているじゃろう。

Frank Lloyd Wright 1957

私の建築は、基本白くない

最終的には、私はベージュ色を採用した。

なぜ、ベージュ色にしたか。ベージュ色は、大地の色だからだ。螺旋という成長する空間の根拠を、アメリカの大地に求めた。

空間が意志をもち、大地に根差し、空へ成長する過程を、グッゲンハイムの外壁色で表現した。

空間の連続性は、大地の連続性によって、もたらさる。有機的空間の根は、大地である。

ベージュの色見本

私の代表作品もベージュ色

白ではない

では、なぜグッゲンハイム美術館の外壁は、私の死後6年で、現在のような薄灰色に塗りなおされてしまったのか。直接の理由は、当初のベージュ色の塗料が廃版になってしまったらしい。

しかし、私は別の原因を考えている。

上の写真をみてほしい。

モダニズム建築一派の建築は白い。なぜ白いか。

その一派は、普遍的なる建築を標榜するために、自然・大地との分断を推し進めた。

分断のために、外装を白く塗り、人為的で人工的な表現することが流行った。

そのトレンドに、グッゲンハイム美術館の外壁も巻き込まれた。たまったものではない。

グッゲンハイム美術館を正しく理解しているのであれば、このように白く塗らない。

この美術館は、他の近代主義建築とやらと、全く異なる建築だ。大地と空間と人間とが、連続的でひとつながりの建築だ。これを有機的建築とよぶ。分断や空白を意味する白で建築を塗つぶすわけがない。

もし、グッゲンハイム美術館の塗り替えの機会があるのであれば、次こそは当初のベージュ色に戻してもらいたいところじゃ。