甦るフランク・ロイド・ライト(24)Guggenheim Museum 2

<あらすじ>

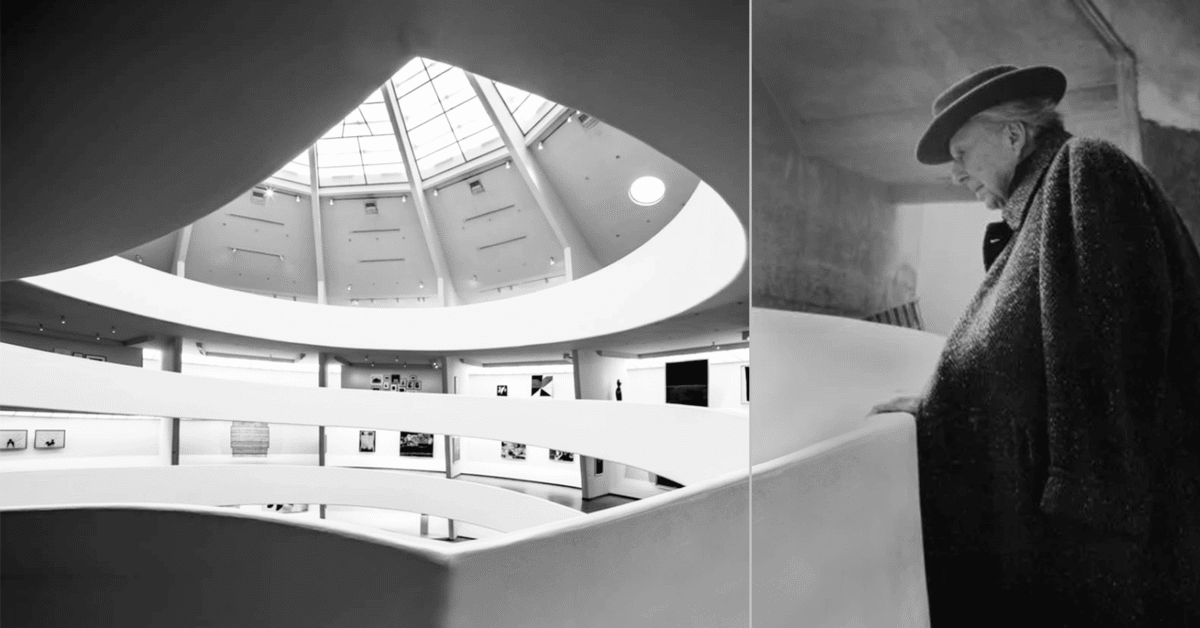

65年の時を経て、フランク・ロイド・ライトが、もし現代に甦ったら何を語るか、というエッセイ集です。今回(第24話)は、ライトの魂の傑作Solomon R. Guggenheim Museum(2)を解説してもらいます。今回は「構造」について

Solomon R. Guggenheim Museum

Frank Lloyd Wright 1943 - 1959

New York S.400

前回、グッゲンハイム美術館の検討段階での変遷について、ご説明した。

今回は、そのグッゲンハイム美術館を構造的に、どう実現したか、解説しよう。

・

構造の造形性

A「空間の連続性」とB「構造の造形性」が、私の建築論の骨子である。

2本立てのメインコンセプトだ。

この2つから私の建築はすべて説明できる。

AとBの実現とその統合は、私の悲願だ。

ロジックとイメージはあるのだが、当時なかなか具現化できずにいた。

特に「構造の造形性」(流動する造形)について、技術的な課題が多かった。グッゲンハイムが、私のラストチャンスであった。

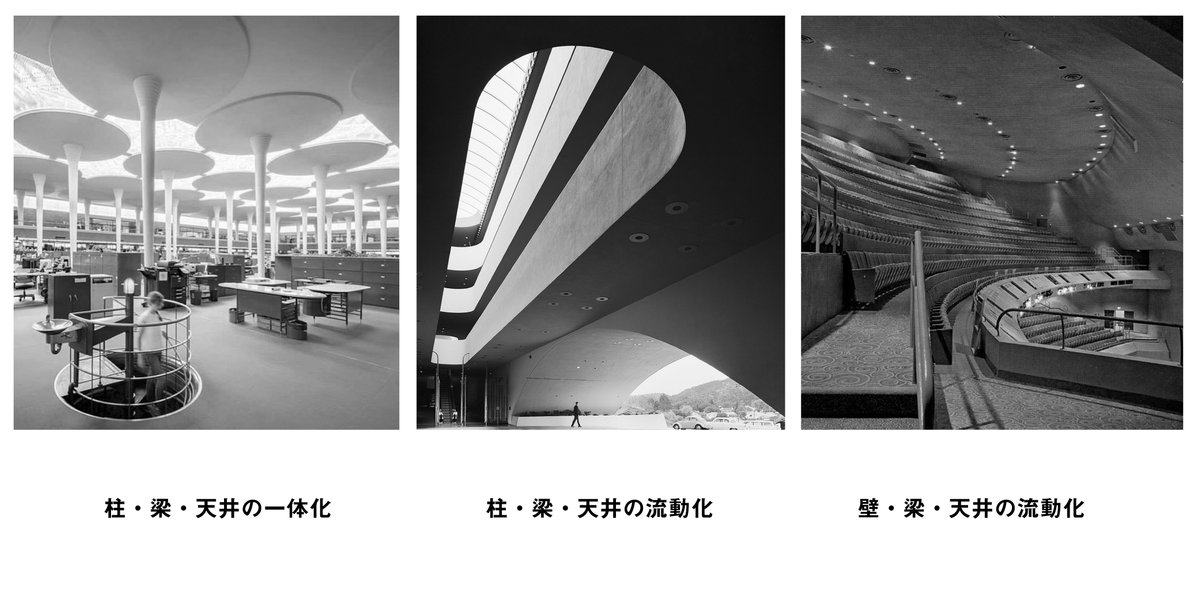

下図に「構造の造形性」の具体例を示す。

これらも「構造の造形性」の一種じゃ

「構造の造形性」とは、生命の立ち姿のように、あらゆる部位が連続的でよどみなく繋がる造形の性質のことを指している。柱・壁・梁といった、構造部位がそれぞれ分かれるのではなく、目的に従って、それらの部位が3次元的に溶け合うことを意図している。要は、植物や貝類の造形の性質に従いたいのだ。空間も物質も一様に流動する。

そもそもは、「空間の連続性」の研究の方が先行していた。この空間をどう包み込むか考え出したのが「構造の造形性」である。

空間の性質を最大限引き出せる構造体は、いかなる造形か、という研究だ。

「空間の連続性」(continuity)は、空間や人間精神の初源(Begining)であるが、

「構造の造形性」(plasticity)は、それの実体化・構造化として位置づけられる。

空間と造形それぞれの性質に従い、実作で研究を進めると、結果として、空間も物質も一緒に流動する大きな渦のようなイメージに至った。

このイメージであれば、<空間と造形>及び<部分と全体>は、悲願の統合を果たす。

私の人生最後の傑作となるであろうグッゲンハイムで体現することを真に誓った。

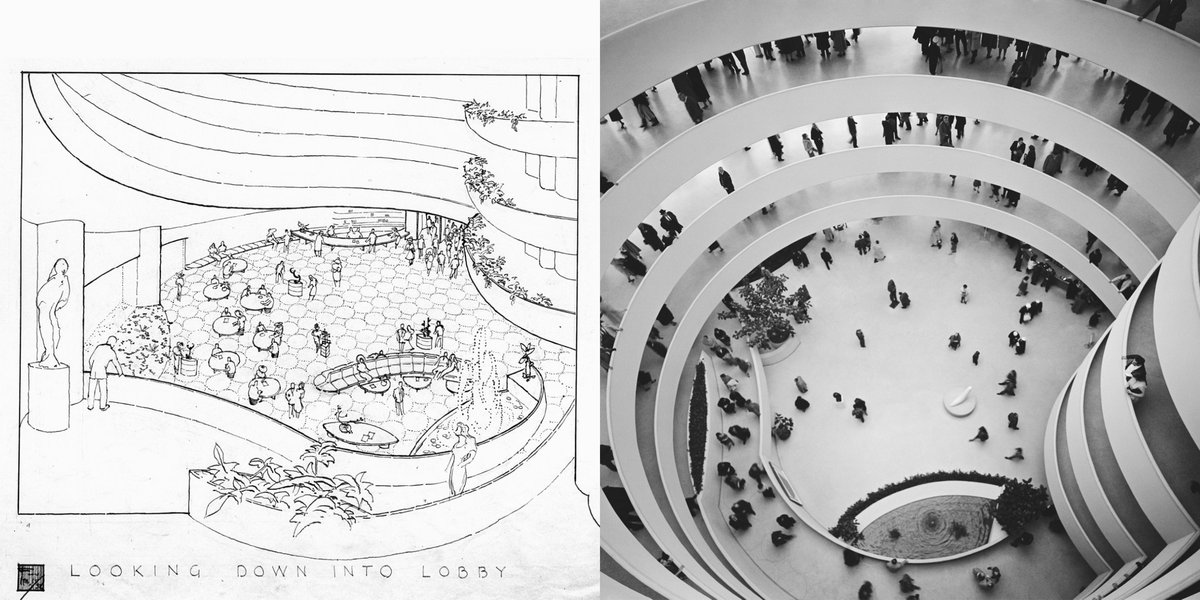

これが連続性と造形性の統合への道

・

螺旋構造

前節で、構造のコンセプトについてご説明した。

「構造の造形性」を実践するため、単純な柱梁構造など採用するわけがない。

求めるものは、生物のように淀みなく肌理が連続する構造体だ。

キャンチレバーを駆使し、RCの床のみが螺旋状に連続する造形を構想した。

Ove Arup 1934

無柱の円弧スパイラルの構造は、すでに既出であった。アラップのペンギンプールが1934年に竣工している。(上図)

グッゲンハイムのスパイラルも当初、垂直な柱はなかった。水平性を強調したいので、鉛直な要素などつくるわけがない。

螺旋状のおもちゃスリンキーのようなノリじゃ。

この時点では、螺旋に絡む柱はない。

ウェブ・ウォール

しかし、詳細設計を進めるにあたって、この規模の螺旋状のスラブ連続体は、建築確認の許可が下りないことがわかった。今みてもスラブだけで全体の構造が成立するわけがない。

そこで私はしぶしぶ耐震壁(web wall)を配置することにした。ただ、外周部と吹き抜け側に垂直要素を加えることは、一切許さなかった。

ガナイト・コンクリート

スロープは軽量コンクリート

耐震壁は普通コンクリートとした。

また、特に曲面を造形するのに苦心した。この困難な曲面の実現のため、吹付コンクリート"gun-placed concrete"を採用した。通常のように型枠にコンクリートを流し込むのではなく、造形した合板型枠に速乾性のコンクリートを吹付ける工法とした。この工法により、曲面の造形は容易になったが、速乾性によるディテールの制御は難しくなった。曲面はシームレスに連続するべきで、型枠の痕など許されない。現場監督に、執拗に研磨と塗装の見直しをお願いした。

速乾性のコンクリートなので、

ディテールの調整が難しかった。

以上により、グッゲンハイム美術館における構造に関する試行錯誤の説明を終えるとする。

空間の流動をそのまま構造体として表現することに多大なる労力を費やしたが、それだけの価値ある造形になったじゃろう。

・・・

流動する造形

せっかく、「構造の造形性」の説明をしたので、もう少し余談を続ける。

「構造の造形性」とは、要は流動する造形である。この流動する造形は何を意味するのか。

例のごとく、コルビュジエと私の空間と造形の関係を比較してみよう。

/ David & Gladys Wright House 1950-52

Frank Lloyd Wright(右)

上図で、コルビュジエと私の対比を示した。

こうみると、私と比べて、コルビュジエの空間は、スカスカしてみえる。

奥行きがなく、あらゆる要素を、2次元に引き寄せ等価に扱っている。

ここでの問題点は、物質間の関係のみ強調されて、人間との関係が抜け落ちる。

空間は、物質の関係が整理され、透明で美しいが、そこに人間は存在できない。

コルビジェの空間は、理性的すぎるのだ。

私の場合は、空間が水々しく、奥行きを感じる。そして物質も生き生きとしてみえる。空間と物質が、エネルギーを高く保持したまま共存している。私の空間は、人間の感性と共鳴する。

この対比だけだと、私の完全勝利に思える。

ただ、彼も己の行き過ぎた理性に気づく。

人間の感性・身体性を再考し、物質は流動的になり、構造体は柔軟性を増す。

そして、最晩年でロンシャンやフィルミニという流動的な構造体の傑作を生む。

Le Corbusier 1953-1955

Le Corbusier 1960-1973

このように建築界にそびえる2人の巨匠は、

流動する造形に行き着く。

(私の方がスマートにたどり着いたが)

大地も空間も人間も、ソリッドな箱体など望まない。違和感しかない。

流動的で柔軟な覆いが好ましい。グッゲンハイムで、ようやく実現できた。

大地と人間に寄り添える物質の在り方、つまり「構造の造形性」とその流動する造形について、今一度再考してもらいたいのじゃ。

アルジェリア、1939年、設計

ル・コルビュジエ+ピエール・ジャンヌレ

螺旋美術館はコルビジェも構想していた