甦るフランク・ロイド・ライト(28)Fallingwater 1

<あらすじ>

65年の時を経て、フランク・ロイド・ライトが、もし現代に甦ったら何を語るか、というエッセイ集です。今回(第28話)は、ライト孤高の傑作Fallingwaterを解説してもらいます。

今回のテーマは「建築の接地と音」です。

Frank Lloyd Wright 1936

Stewart Township, Pennsylvania

有名すぎる落水荘

さて、次はグッゲンハイムから20年以上、ときを遡り、落水荘(1936)について話そう。

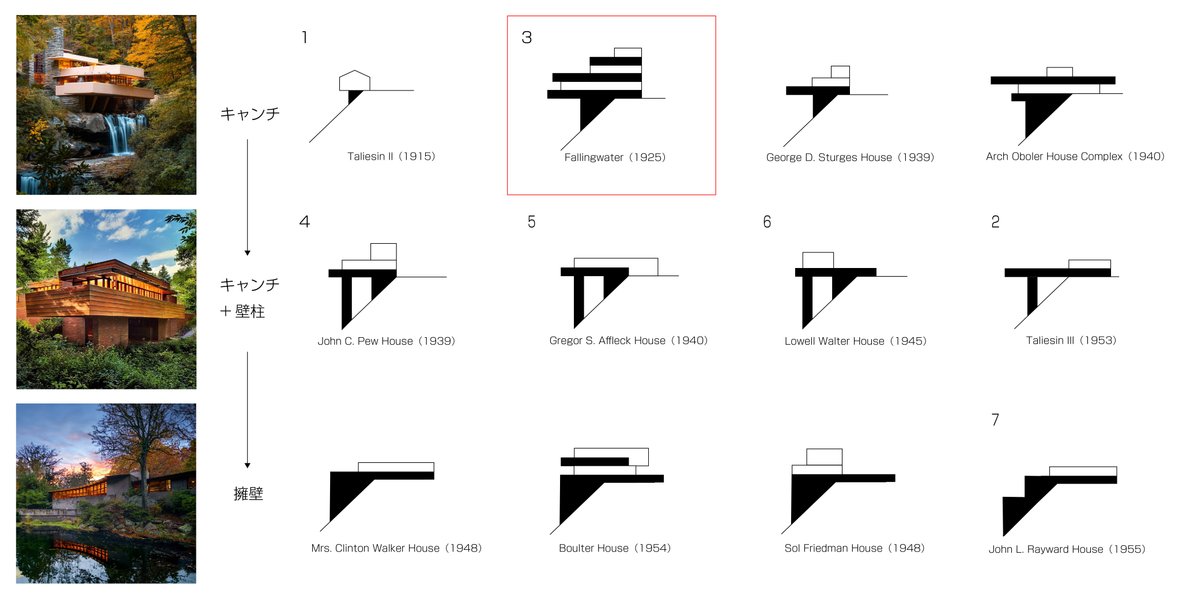

ただ、有名すぎる作品なので、わざわざ個別に詳しく説明する必要がないように思われる。皆よく知っている。ただ、その前後関係はあまり知られていない。そこで今回は、落水荘前後の関連する作品をご紹介しながら、その位置づけを再確認する。

前後に同様の作品がないので、

孤高の作品と勘違いされてしまった

落水荘は、私の作品の中でも時系列的に異質だ。唐突にニュースタイルが出現したように見える。空白の20年に構想したアイディアを、演繹法的推論から一気に具現化された伝説的な住宅として語られる。私が神格化されて、悪い気もしないが、歴史修正主義者と勘違いされたくないので、丁寧に落水荘前後の道程を説明したい。

今回は、建築の接地性・親水性の話になりそうじゃ

・・・

落水荘以前

落水荘以前の関連作品を下記に挙げる。

・Dam and Hydro House, Taliesin II(1926)

Frank Lloyd Wright

外壁が一瞬で水にやられた

滝と親密な建築は、落水荘の10年前に遡る。

この建築が、私の最初の落水荘だ。

初代落水荘と呼ぶことにする。

タリアセン近くの叔母の学校のための水力発電の小屋である。葛飾北斎の浮世絵の影響も指摘されている。(下図)

落水荘とは、ただ滝に近い住宅ではない。滝という自然に畏敬の念をもち、その傍らで住まわしてもらうという日本のアニミズム(自然崇拝)に通じる住宅だ。

滝周辺は、建築を固定する範囲が限定されるため、建築をキャンチレバーで持ち出した。

このとき、前後左右・上はもちろん、下側からも3次元的に水の音に包まれ、自らの身体と自然が一体化する感覚を得た。

初代落水荘は、漏水問題によって20年ほどで破棄された。滝と並立ではなく上部でなければ、滝と共存できないことを学んだ。

Frank Lloyd Wright

葛飾北斎「諸国滝廻り 木曾海道小野ノ瀑布」(右)

・Taliesin III(1932)

斜面と水景にバルコニーを投げ出す

地形に沿ったデザインは、私の事務所建築タリアセンで実践している。斜面に対してバルコニーを突き出す操作は、このとき既に実践していた。

私は、斜面があると、空間を水平に放り投げたくなるようじゃ。

細長いバルコニーは1953年に増設される(落水荘以後)

・・・

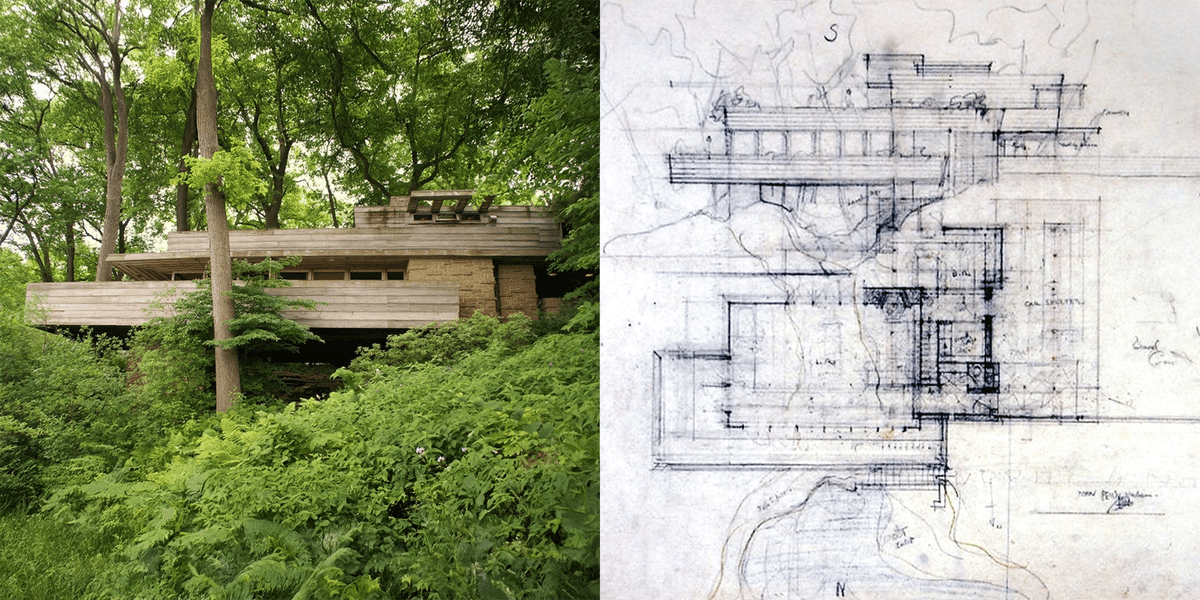

落水荘

Frank Lloyd Wright

落水荘についても簡単にご説明しよう。

初代落水荘の経験に基づき、滝の上部に空間を持ち出した。これで3次元的に自然の音と繋がれる。さらに、庇を深く伸ばし、水の音の反響板として機能させた。これは、グッゲンハイムの光の説明でも話したが、間接光の処理に似ている。間接光ならぬ間接音じゃ。弱い光や音の波は、直進するエネルギーが小さいので自由自在に回り込むことができる。波の回析をイメージしてほしい。

空間とは、光・音・匂い・触覚といった五感全てで感じるものであり、享受するための処理もまた同様になるのである。

Frank Lloyd Wright

庇が滝の音を聴く耳たぶに見えてくる

・・・

落水荘以後

落水荘以降、関連する作品をご紹介しよう。

・John C. Pew House(1939)

Frank Lloyd Wright

Pew邸は、落水荘を木造でよりリーズナブルにした作品である。Mendota湖に隣する傾斜地が敷地である。水辺ギリギリまでボリュームを寄せ、レンガ壁柱と木造キャンチにより、自然とつながる空間を試みた。平面計画も、寝室を上階(3階)に固めており、その点も落水荘オマージュと考えてよい。

Frank Lloyd Wright

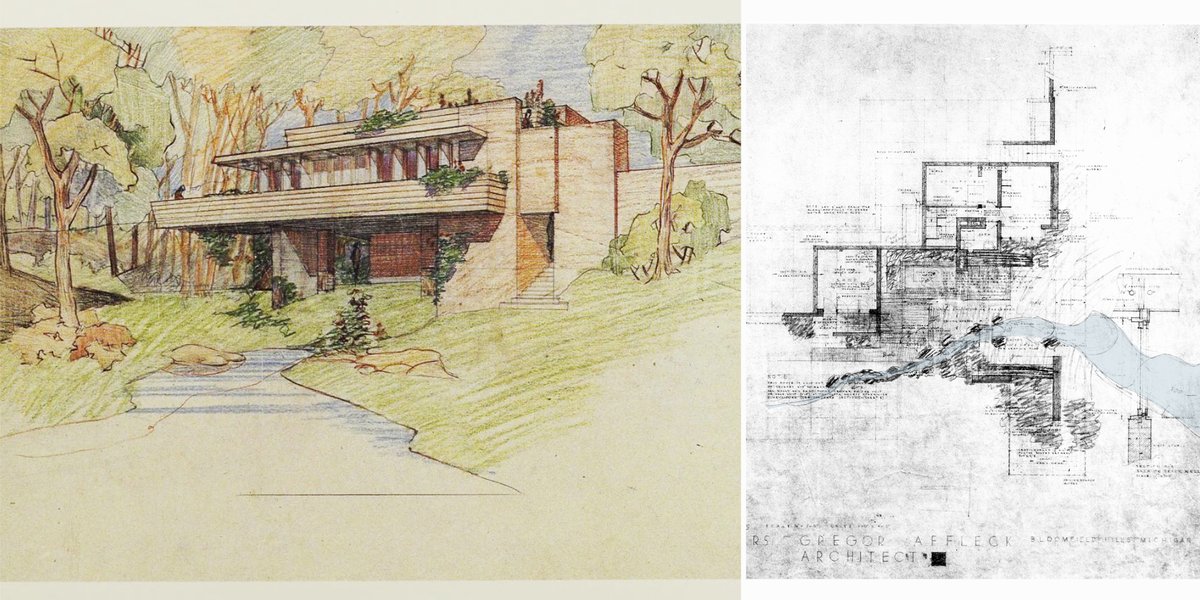

・Gregor S. Affleck House(1940)

Frank Lloyd Wright

Affleck邸は、Pew邸に似ている。透視図をみるとそっくりだ。コンセプトはPew邸と同様にリーズナブルな落水荘だが、プランは3階をもたずに、一般的なユーソニアン住宅と同様のL型平面とした。また近くの池と通じる住宅の足元に小さな川を創作した。(下図)

Frank Lloyd Wright

・Walter Boat House(1948)

Frank Lloyd Wright

このボートハウスは、Walter邸の別棟である。Wapsipinicon川へのボートを格納するための小屋だ。Affleck邸と同様に、壁柱で構造を支え、斜面と水辺をつなぐ橋のような建築をデザインした。

Frank Lloyd Wright

コルビュジエみたいじゃ

・Rayward–Shepherd House(Tirranna)

Frank Lloyd Wright

最後にRayward邸をご紹介する。Noroton川に隣接する邸宅である。

落水荘から20年を経て、私は落水荘とは違う形式の水と親密な住宅を実現する。

大地と連続する擁壁をもって川に近づき、弧状の平面で、水の音を感じる。落水荘のように構造的にアクロバティックな操作はせずとも、自然と五感をつなぐ建築を完成させた。

Frank Lloyd Wright

水の音を、弧状の平面で集める

Frank Lloyd Wright

渡り廊下・落水荘のパーゴラと似ている

・・・

大地との関係性

さて、まとめに入ろう。

私の斜面への接地の仕方は、大きく2種類ある。

「大地と分離」するか、「大地と一体」とするかの2種類である。(上図)

ざっと調べたが、斜面地に建つ住宅は72作品(347作品中)あり、そのうち59作品・8割以上が「大地と一体」化した。擁壁で大地と接地する。この理由は、構造とコストの影響が大きい。大がかりなキャンチレバーは、建設コストが潤沢にないと成立しない。

しかし、理由はコストだけではない。キャンチレバーは、3次元的な音のつながりをもたらすが、大地とは分離される。大地との連続性は、私にとって重要なコンセプトであり、多くの作品において、その大地との連続が優先された。

斜面に放り出した空間は水平に伸びた。

伸びた空間をキャンチレバーで持ち出すか、擁壁で支えるかの2択があり、大地との連続を考慮し、擁壁型へ徐々に移行した。

ただ、滝と川が近接する際は、キャンチレバーを採用することが多い。

これは初代落水荘で経験した3次元的な水の音に、自然を享受する媒介となる役割を確信しているからに他ならない。

落水荘は、私の斜面でのケース・スタディにおいて、初期に位置する。まだまだこの後進化した。

しかし、その構成・構造ともに突出した特徴をもち、私の作品群の中でも稀有な存在ということは間違いない。

私のデザインの装飾性について