甦るフランク・ロイド・ライト(29)Fallingwater 2

<あらすじ>

65年の時を経て、フランク・ロイド・ライトが、もし現代に甦ったら何を語るか、というエッセイ集です。今回(第29話)は、ライト孤高の傑作Fallingwaterを解説してもらいます。

今回のテーマは「装飾性」です。

Stewart Township, Pennsylvania

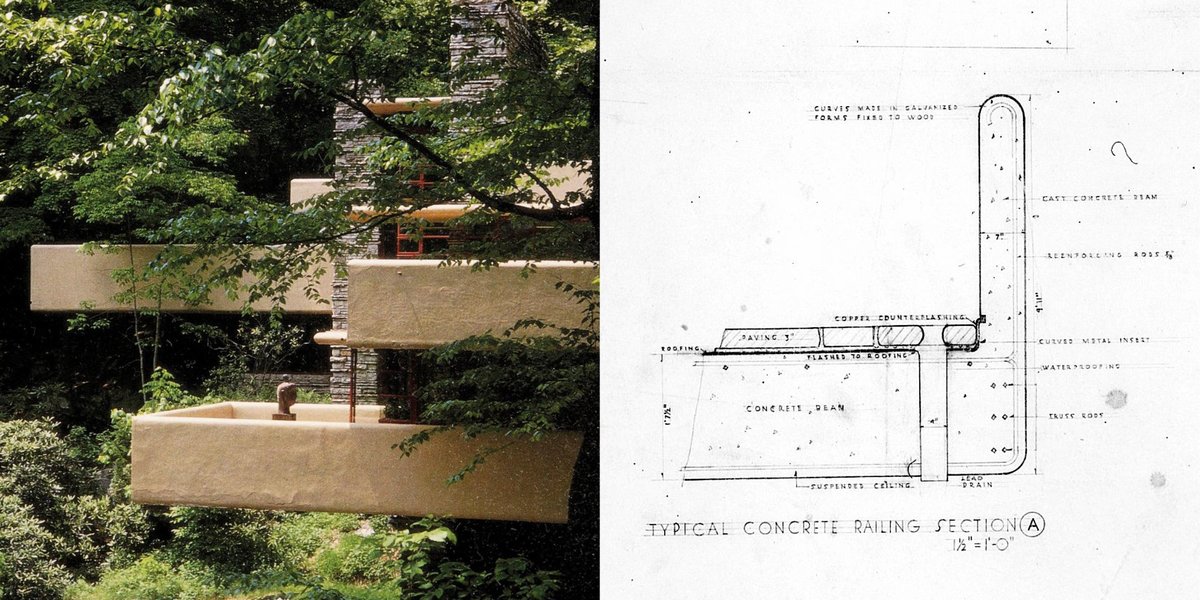

再び落水荘 すべすべした外観について

前回は、落水荘の接地性についてご説明した。

今回は、その装飾性について話したい。

落水荘のバルコニーをみて違和感を覚えないだろうか?私の建築なのにつるつるして装飾がない。

・

帝国ホテル・ヨドコウ迎賓館

ストラー邸・エニス邸

ごつごつ・ざらざらした外観をもつ

上の落水荘直前の作品群からわかるように、私はのっぺりとした面をあまり作らない。

イギリスの詩人William Blakeの言葉である「豊かであることは美しい」ということを是とし、コスト的な余力がある限り豊かに装飾をほどこした。

装飾は、建築を豊かにする機能を成す。

・・

私には、のっぺりとした面は貧相にみえている。きわめて貧乏くさい。豊かさなど微塵もない。

世界を遮断し、均質化に向かう悪しき存在だ。

しかし、落水荘の外観も、のっぺりしている。

これは異例中の異例である。これをぱっと見で、モダニズム建築の一派と勘違いされるのは困る。

私の有機的建築は、モダニズムなどという一過性のイベントに属することなど許されない。

ただ落水荘の外観は、有機的建築として正しい。その理由を今回解説したい。

・・・

装飾性(モールディング )

落水荘の前身となるバルコニー付き住宅がある。Laura Gale Houseである。この作品と落水荘の比較により、私の装飾の意図が明らかになる。

Laura Gale House(1909)

前期の作品集 Wasmuth_Portfolioより

Frank Lloyd Wright

木造 現存する

Laura Gale Houseは、プレリーハウス時代の作品であるが、初のバルコニー住宅である。また、リビング1階・寝室2階という室の構成も落水荘と同じだ。このときの外壁の意匠をみてほしい。

モールディング(縁取り・枠取り)の配置

装飾の目的は、造形の連続性の表現

モールディングと呼ばれるオーク材の縁取りが、住宅全体を連続しているのが見てとれる。これは前期プレリースタイルのデザインの特徴である。

モールディングには目的がある。単に間を埋める飾りではない。面を3次元的につなぐことだ。

グッゲンハイムのときにご説明した造形性というアイディアだ。面を自在につなぐ自由な線は、箱の稜線の存在感を軽減する。重々しい量塊ではなく、軽快なヴォリュームをつくることができる。(下図)こうした方が、建築の印象が軽くなり、建築と人間がより親密になれると考えたのだ。

マッスからヴォリュームへの変換

プレリーハウス時代の作品

モールディングは表層の軽快さを表現する

Tazaemon Yamamura House(1918)RC造

このときのモールディングの素材は大谷石

・・・・

装飾性(エッジレス)

Frank Lloyd Wright 1936

さて落水荘の話に進もう。

落水荘の外皮は2種類に分けられる。(上図)

自然と親密になる石の外皮と、自然の中に新規に水平に伸びるコンクリートの外皮だ。

自然と親密になる石の外皮は、近くの砂岩の岩壁が参照されている。極限まで自然に溶け込みつつ、木の幹のように建物の鉛直荷重を一手に引き受けている。

落水荘の構成・素材観の根拠とした

・

自然の中に新規に水平に伸びる外皮は、補修コンクリートで仕上げ、つるつるしている。

そしてエッジは丸まっている。それはなぜか?

これもモールディング同様、造形性のアイディアに起因する。

水平に伸びるコンクリートの外皮は、石の外皮とは役割が違う。引張力を駆使して重力に抗い水平な空間を獲得する。落水荘のキャンチレバーを支持するためには、鉄筋コンクリート造でしか実現はできない。未だかつてない鉄筋コンクリート造の造形性を新たに創出する必要に迫られた。

今回、鉄筋コンクリート造のキャンチレバーに、モールディングを施すことも可能であった。実際、旧山邑家別邸では大谷石のモールディングを付けた。

マッスからヴォリュームへの変換

しかし、コンクリートの特性上、面をスムーズに丸めることにより、モールディングがなくとも、面の連続性および造形性を確保することが可能であることに気がついた。

落水荘のモールディングは、オーク材でも大谷石でもなく、丸みを帯びたエッジなのである。

一見、装飾がない非ライト的住宅である落水荘は、造形性というアイディアにおいては、プレリー時代の住宅と同様なのだ。

エッジレスのデザインはまだ書き込まれていない

フィレットのデザインは、設計過程で発明された

・・・

無装飾作品

余談として、わたしの無装飾の作品を列記する。かなり少ないのですぐ終わる。

・Yahara Boat Club Building

無装飾の建築を遡ると、Yahara Boat Club Building(1902)になる。

この作品の表現に、ヨーロッパのモダニズム信者は歓喜したようだが、実際生前に完成しなかったので、このまま無装飾に実現させたかは不明だ。

・Community Christian Church(1940)

ここからは、落水荘以後の無装飾作品を並べる。

初期のRC造の公共建築

平面に直角をつくらず、面の連続性を意識した

・Anderton Court Shops(1952)

こちらも平面的に直角はつくらず、面の連続性を確保した

・Kalita Humphreys Theater(1955)

公共施設やホールというスケールが大きい建築

になるとRC造を選択できる

この時のエッジも丸まる

・Solomon R. Guggenheim Museum(1943–1956)

コンクリートのもつ流動性を空間表現として活用した

簡単にまとめよう。

今回、装飾性(造形性)というコンセプトにおいて、2種類の表現があることをお伝えした。

モールディング(縁取り)とエッジレスのデザインは、表現は全然違うが、目的は同様である。

また、構法により、装飾性が変化する。鉄筋コンクリート造のとき、無装飾性が発現する。その他構法において出現することはなかった。これは鉄筋コンクリート自体が内在する物質の流動性に起因する。

私のコンクリートの面は、モダニストが抱く単なる抽象的なサーフェイスではない。

私は、コンクリートの面から内在する物質の流れを見出していた。その流動性はサーフェイスを自由に滑り、すべすべしてエッジは丸くする。物質の内在性を空間に呼び込むこと。これすなわち、私の空間のコンセプトである「実体的な空間」の根幹になるのだ。

落水荘のエッジレスのデザインは、グッゲンハイム美術館まで続く造形性の実現に向けての、最初の発芽であったことは間違いない。