阪神・淡路大震災救済活動のボランティア参加報告

1995年2月に、私は自治労を通じてボランティアとして参加しました。そのときに活動報告として記した記録を地震発生30周年となることから再掲することにしました。

原文ママとしたかったのですが、あまりに拙いため修正を入れています。

活動期間=1995年2月10日〜17日

救援活動に参加するまで

最初にこの地震を知ったのは1995年1月17日の起床後。テレビでやけに地震について繰り返し放送しているなと思いはしたが、まさか甚大な被害が出ているとはその時点で想像もできませんでした。

これは大変な地震だったぞ、と意識したのは翌日の新聞と、テレビの特別番組によってである。報道によると今回の震災は関東大震災以来の被害であり、神戸市近辺の町の機能は完全にマヒ。住民は避難生活を余儀なくされているということだった。

そして、ボランティアたちがこれまでにない大規模な救援活動を展開しているということもあわせて報じられていた。これからの社会はボランティア活動(非営利活動)が大きな役割を担うということをP. Fドラッガー氏の著書で読んだこともあり、興味を持っていました。

自分が勤務する市役所内でも毎日話題にあり、義援金の寄付回覧も幾度となく回っていたので何回となく寄付していましたが、今回だけは、義援金だけでは物足りないという思いがありました。

そんな中、自治労が中心となった神戸南部地震の救済活動への参加募集が2月初めにありました。

今の職場はこういった取組みを後押ししてくれる環境にある。

自分の親類は関西・中国地方に居住しており、地域的な馴染みがある。

野球をしているので体力や、劣悪な環境になじむことには自信がある。

友人からセールスを受けて注文していた「IDOの携帯電話!」が届いたばかり。

現地では有線電話がつながりにくい状態だったので、利用者が少なかった携帯電話は重宝しました。地元に逐一連絡ができました。

以上のことから今回の救援活動に参加できるのは自分しかいないと思い、参加を申し込みました。

出発まで

救援活動への参加が決まってから、準備にとりかかりましたが、一方では不謹慎ながら半分ほど旅行気分でいる自分もいました。

それでも出発が近づくにつれ、周りの人から会うごとに「仕事がなければ自分も参加したかった。参加できないので自分の分までがんばってきてほしい」などといった話が多くあり、備品や金銭的なサポートも受けることがありました。

救援活動に参加できる幸運を感じるとともに、こうして応援してくれる人たちのためにもいろいろな体験をしてこようと思いを新たにしました。

神戸に向けて出発

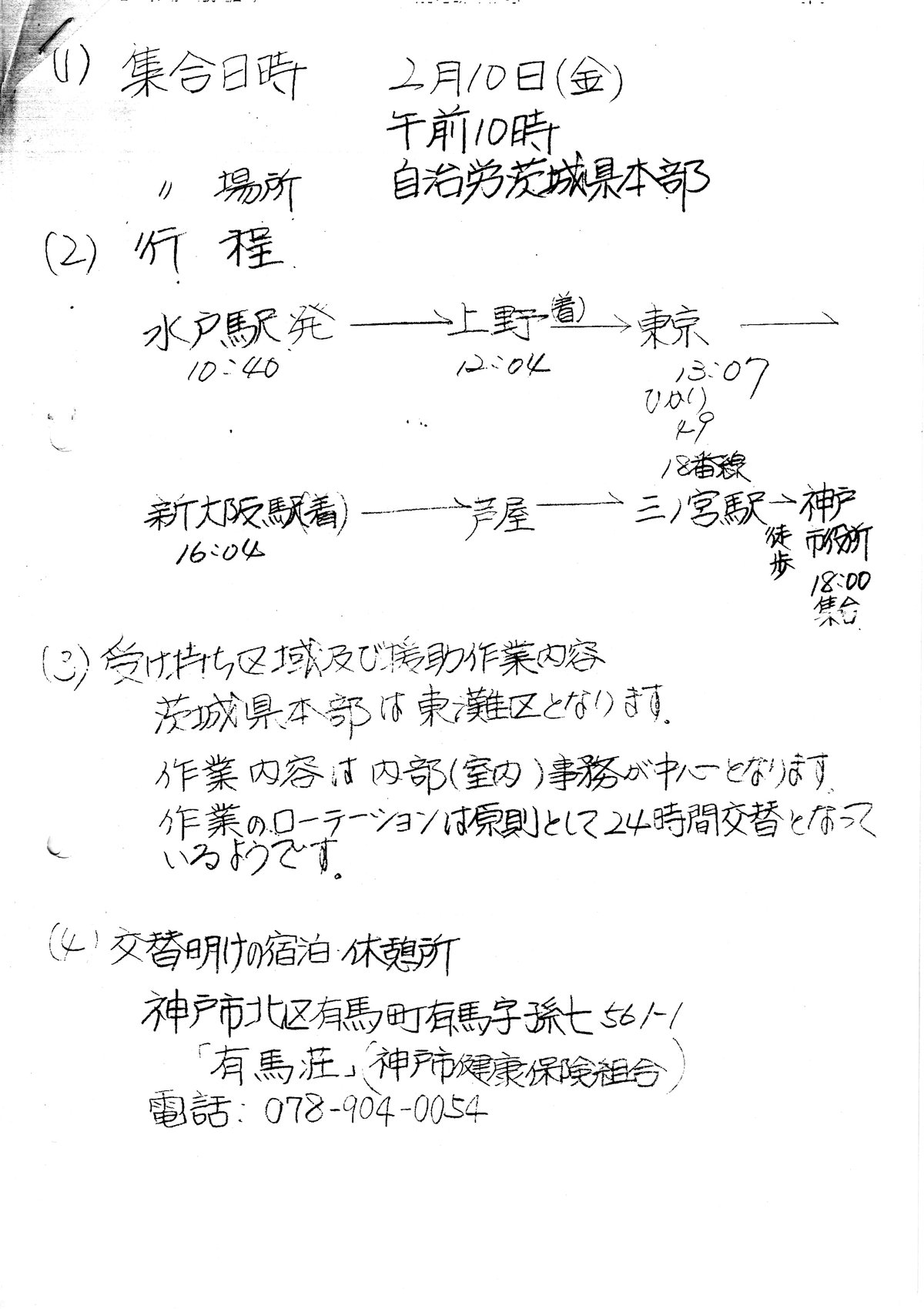

1995年2月10日。いよいよ出発。職員組合の執行委員たちから見送りを受け、集合場所である自治労茨城県本部へ9時に到着しました。すでに今回の参加者は1名を除いて集合していました。県本部書記の坂本氏。大子町の岡村氏。大宮町の篠田氏。水戸市の川崎氏。そして、東京駅で合流予定の茨城県本部組織部長の海老原氏。自分を含む計6名が今回の参加メンバーでした。

列車内では、これから自分たちが行う活動のことや、テレビでは知っているものの何一つ知らない神戸市の様子について、少しばかり不安を感じながら話し合っていました。

道中、大阪に到着するまで大震災について実感することは、新聞・雑誌記事や駅に貼ってある鉄道の不通を知らせる貼り紙だけでした。ほかはごく普通の日常が流れていて、違和感を感じたことを覚えています。

神戸市に到着

尼崎付近から車窓から見える街並みに、青いシートが目立つようになってきました。壊れた屋根を覆っているものであるとわかりました。そして辺り一面倒壊家屋ばかりの町並みになっていきました。

住吉駅に到着。ここから三宮駅までは代行バスが出ていました。駅から10分ほど歩いてバス乗り場へ向かい、20分ほど待ってバスに乗車することができました。バスは渋滞による遅れ。ようやく三宮駅に着きました。

周辺の建築物は破壊され、ねじ曲がっているため、錯覚を見ているような軽いめまいを感じるほどでした。街中の時間は止まり、あきらめが充満しているように感じられました。

時間に余裕がなかった私たちのグループは、急ぎ駅近くの神戸市中央区役所に入りました。ここが当日集合場所であり、宿泊場所でした。

区役所の2階会議室では、夕食の冷たい弁当と、温かい炊き出しの味噌汁をいただきました。会議室には段ボールが敷き詰めてあり、電気ストーブは2台稼働していました。段ボールは想像より暖かく居心地はそれほどわるくありませんでした。

自分たちのほかにも続々と各地から集まっていました。みんなやる気に満ちた顔と、初めて見る震災の被害の大きさのショックの顔とが交わっているように思えました。自分もそんな顔をしていたと思います。

しばらく時間をおいてから参加者を集めて団結式が始まりました。明日以降ボランティアが行う活動や、現在の神戸市の状況について説明を受けました。震災から1か月が過ぎていても混乱が収拾する目途すら立っていないような印象を受けました。

宿泊地は有馬荘

次の日は6時30分に区役所を出発。これからの宿泊場所になる有馬荘へと向かいました。ここで事務の引き継ぎや、神戸市役所職員から事務について具体的な説明を受けました。

午前の引き継ぎで、物資は普通にあるが、食事はずっと冷えた弁当だったとのこと。業務(罹災証明書発行)は始まったばかりであり、かなり混乱しているという。特に罹災の判断基準や、義援金の交付対象の範囲についての質疑が大半であると説明を受けました。

午後からは市役所職員の事務説明。意外なことに昼食は普通の温かい食事が出てきました。有馬荘では通常の食事や生活ができるとのことでした。そのせいか説明中、つい半分ほど寝てしまいました。

説明が終わったあと、この日は何もすることがないため、部屋のテレビを見ながら過ごしていました。NHKではロボットコンテストの再放送で地元の茨城工業高等専門学校チームが出場していました。ロボットは他の出場チームに比べ今一つあか抜けていないなーとくだらないことを考えていると、散歩に行っていた海老原氏が、ここの温泉街についての情報を買ってきた温泉鰻頭とともに持ってきてくれました。

このあたりも被害が出ているが、それほどではないこと。交通手段の寸断によりお客が途絶えたことによる影響が大きいとのこと。従業員の家が被災を受けたため、店を閉めているところが多いとのこと。

直接的ではないけれど、間接的に被害を受けていることを知ることができました。

業務開始前の日曜日

業務開始初日。本当なら昨日は勝田全国マラソンの警備をしているはずだったことを思い出しました。

仕事は午後からで、受付会場の準備をするだけの予定で、その後はバスが来るまでの時間、被災現場を見ることができるという。少し早めの昼食を済ませ、執務場所の東灘区へ約1時聞かけて到着。言われているほどこの場所では粉塵などの影響はありませんでした。

手早く指示に従い会場準備を終えると、東灘区魚崎北町付近に出かけました。国道沿いを見る限り、傾いただけの建物ものが多く、それほど被害を感じませんでしたが、路地に踏み込むとそこは別世界が拡がっていました。

建物という建物は倒壊して、商店街らしいところは火事で焼失したようで、建物はなくなっていました。建物の倒れ方も異常で、家がズレて道の半分を占拠していたり、2階建ての家は1階部分だけがきれいに潰れて、初めから1階平屋建ての家のようにも見えました。

多くの家屋には家族の消息を知らせる張り紙がしてあったり、花束と線香が置かれたりしていました。

ときおり、倒れた家から家財道具などを取り出している家族を見かけることもありました。歩いたのは約1時間ほどでしたが、見渡す限り映画のセットが拡がっているようにも見えまた。

その一方、コンビニはどこも開いていて、いつもと変わらない物資を供給しているようでした。

業務開始

今日からいよいよ業務開始。

5時30分起床。6時朝食。6時30分出発というのがこれからの日課となります。

7時30分、罹災証明発行と義援金受付会場である東灘区のコープ神戸生活センターに到着。神戸市はコープの発祥の地らしく、生活文化の一部となっているように見えました。

建物の入口には申請を待つ人が20人ほど行列を作っていました。8時30分に神戸市職員から最終的な説明を受け、受付開始時間の9時までマニュアルを読み準備する。

開始時間より5分ほど早く受付が始まり、罹災者が入場してきました。会場はあらかじめ整理券発行により入場者を制限していることや、受付会場の入口では警備員が入場を整理していることから、会場内は想像より整然と事務を進めることができていました。

自分はといえば、午前中はいちいち職員に確認しながら事務を進めていたため、あまり効率的にできませんでしたが、午後になるとかなりスムーズに仕事を進めることできるようになっていました。

この日は月曜日でもあり、来場者の数はなかなか減らず、休憩中に表の人数を見てみると、常に100人以上待っているようでした。

受付に来た方に聞いてみると、証明を受けるまで20分以上かかっていると話していました。

不思議と待機時間についてクレームするお客は5日間で2人ほどでした。「みなさん、がまん強いんですかね?」と神戸市職員に話してみたところ「みんなが同じく被害を受けているからだと思うよ」との答え。非常に納得がいきました。

罹災証明書発行事務は、基本的に2班体制。受付班とチェック班に分かれます。申請してきた方の住所から、被害状況が記されている(紙の)地図帳でチェック。その結果を記入するのが受付班。それを確認して公印を押し、証明書を渡すのがチェック班。受付班は初めて聞く地名に加え、土地勘もないので地図から探し出すのに苦労しました。

また、1日1,200人ほど申請者がやって来るので、事務量は多くかなり疲労が溜まりました。引き継ぎの時に聞いた噂では、不平不満で怒鳴り回す人もいるとのことでしたが、私がいた期間では2人だけでした。

初日から風邪をひきました。事務中はお茶もなく作業し続けいることや、町中は解体作業のため粉塵が常に舞っていることも影響があると思われました。

17時30分に受付終了。18時のバスで有馬荘へ戻りました。昼食は冷たい弁当だったので、ここで出てくる暖かい夕食はうれしい。部屋に戻るとメンバー内で1日の出来事を口々に話し合いました。

(1995年2月15日の夕食時にテレビで野茂英雄投手が大リーグに入団したことを知りました。このときはほとんどの野球関係者は無謀だ、失敗するという論調だったことを覚えています)

基本的に以上のような毎日を繰り返していきました。

日々事務は慣れていき、後半になると余裕もできました。戸惑っていた地図帳の確認も1分もあれば済ますことができるようになっていました。

確認作業でいつも不思議に思っていたのは、貸家の方がみな「文化、文化」と言っていたこと。最初は宗教関係の施設かと怪訝に思っていましたが、よくよく聞いてみると関東でいう「アパート」の意味であるとのことでした。ちょっとした「文化」の違いでしたね。

そういえば駐車場のことを「プール」と読んでいたことを思い出しました。

擢災証明の発行は基本的に神戸市の市民課職員が対応していましたが、他の部署からの応援の職員もいて、グリーンスタジアム担当という方がいました。市役所勤務30年の人で、元国体経験のあるサッカー選手であるという(今も熟年サッカーの選手とのこと)。神戸市民グリーンスタジアムはオリックスの本拠地であることから、すっかり話が盛り上がりました。

受付担当の女子職員からは、妙に信頼されてしまったようで、目が合うと必ず困難ケースが回ってきました。私は兵庫県外から来たボランティアなんですが…。

現場には各都道府県からのボランティアがやってくるので、それぞれのお国柄が仕事ぶりに見え隠れしておもしろかったです。

群馬県や新潟県、宮城県は自ら積極的に接客の伴う受付班を占拠し、我が茨城は残ったチェック班を担当すると言った感じでした。

それでも受付班が回ってくると様々な体験談を聞くことができました。ある人は6時間下敷きになっていました。ある人は1階で寝ていた両親を亡くした。話をするうちに自然と涙ぐむ人。中には我々が兵庫県外から来ていることを知って、逆に励ましてくれたり感謝してくれたりする人もいて(そういう人の家は必ず全壊だった)、かえって恐縮してしていました。自分が逆の立場だったらこういう対応ができるだろうか…。

ボランティアを終えて

こうして任期を終え、最終日に次のグループへの引き継ぎを行いました。ようやく慣れてきたのにという思いと、これで帰れるとの思いが交錯しました。

帰路は来たときより心なしか町中の瓦礫がきれいになっているように感じられ、また、復旧のスピードが上がっている雰囲気もありました。

帰路ではメンバーの打ち上げを兼ねて、神田にあるカレー屋(海老沢氏の推薦)で食事しました。恥ずかしながらここで初めてチーズカレーなるものを食し、大変美味しかったことに感激しました。

そして勝田駅に到着。

出口でいつもの昭和通りを眺めると、建物がまっすぐに立っていることに違和感を覚えたことに驚きました。神戸の町はすべての建物に歪みがあったのですね。

以上。

おまけ=得た教訓として必要な物資は①ブルーシート②トイレ

最後に一文

当時は、大震災の経験は一生遭うことはないだろうと思っていました。まさか2011年3月11日に自分が住む町で大震災+津波+原発事故が起こるとは思いもしませんでした。

避難所開設・運営や、被害状況確認などに携わることになった自分的には阪神・淡路大震災の経験が生きたと思っています。

本当は普段からの防災関係で役立ちたかったのが本音でしたが、どうしても被害に合わないと実感が伴わないのが現実です。

阪神・淡路大震災から30年経ち、記憶の風化が問題になっています。自分も微力ながらこうして記録を残すこととしました。

(不謹慎かもしれませんが、勇者ヒンメルがフリーレンのために各所に銅像を建てたことに似ていると思いました)

ここまでお読みいただきありがとうございました。

東日本大震災発生前には、防災に関するPVを作ったりもしました。