39歳父の竹修行奮闘記 第十二回「"六つ目編み盛りかご"の材料を作れ」

【前回までのあらすじ 】

39歳でひょんなことから別府で竹細工を学ぶことになった私。竹細工をする上で、とにかく大事な材料作りであるひご取り。竹を割って、剥いで、幅を揃えて、面を取って、うらすきで厚みをそろえて、とうとうひごが出来上がる。まず風車と四海波かごを作っていよいよ…

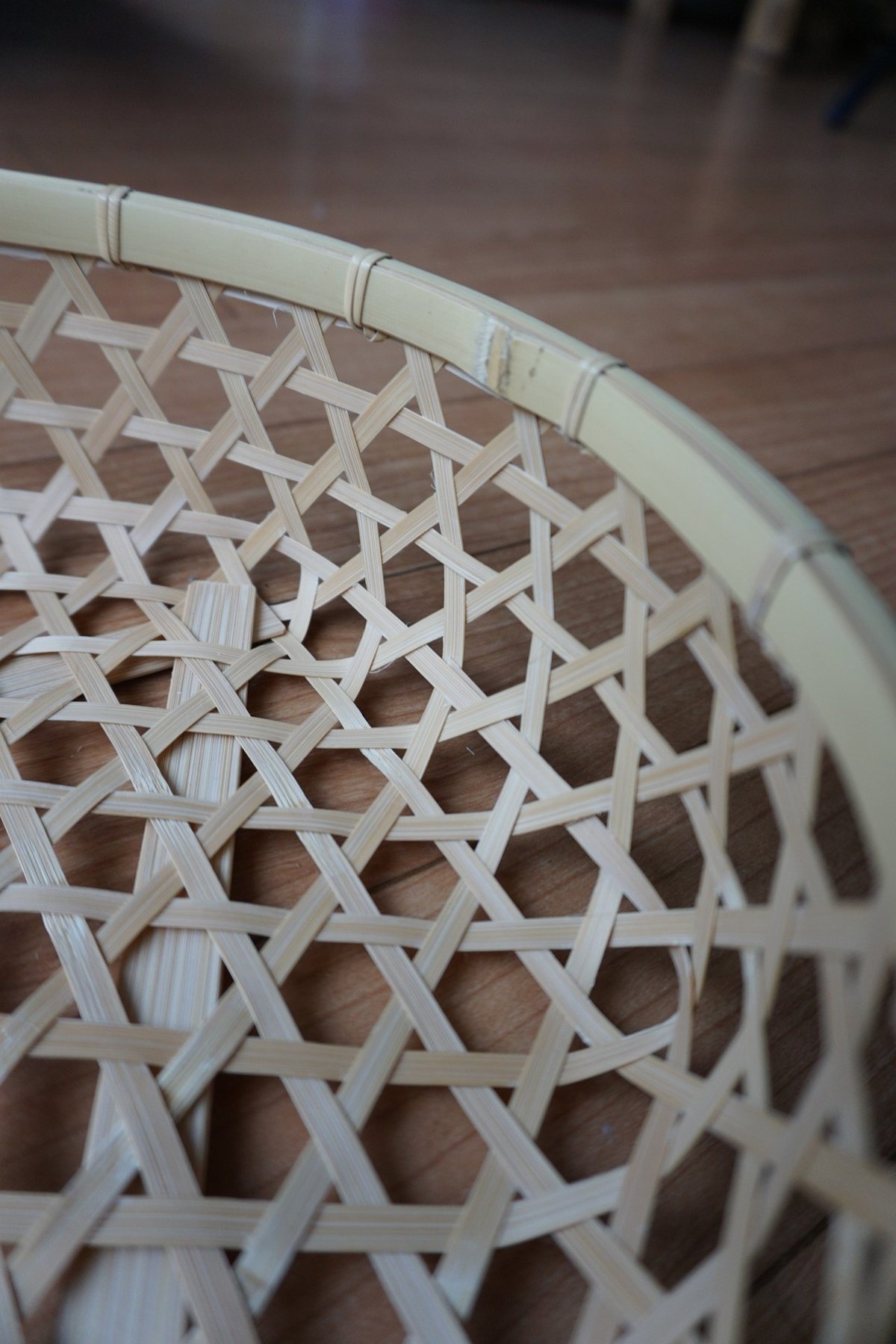

いよいよ今回から、第一課題「六つ目編み盛りかご」に入る。

課題というだけあって、なんとなく作ればいいわけではなく、明確に仕上げ寸法が決められている。今回の仕上がり寸法は直径240mm、高さ80mmだ。

六つ目編みは竹細工でも最もポピュラーな技法なので、知ってる人も多いだろう。ただまだ編みには入れない。まず長い竹が一人当たり二本支給され、それをノコギリで切るところからスタートだ。

何を作るにしても、まずは材料加工から!今回の課題1個当たりの製作に必要な材料を確認しよう。

①編みひご

編みひごは、今回のカゴで言うと、底の部分と側面の一部になるひごだ。

長さ:250×2=500mm

幅:5.0mm

厚さ:0.55mm

数量:30本

②まわしひご

まわしひごは、側面の六つ目の地面に水平な部分に使うひごだ。

長さ:900~950mm

幅:5mm

厚さ:0.55mm

数量:4本

③外縁(そとぶち)

外縁は丸い縁の外側に来る竹。

長さ:755+70mm

幅:11mm

厚さ:2.5mm

数量:1本

④内縁(うちぶち)

内縁は丸い縁の内側に来る竹。

長さ:725+70mm

幅:11mm

厚さ:2.0mm

数量:1本

⑤柾(まさ)

柾(まさ)は、外縁と内縁の間に挟む竹。厚さよりも幅を小さくして、通常のひごとは違い、表皮(ツルツルした面)を上にした状態で横に曲げる。

長さ:900mm~

幅:2.5mm

厚さ:3.0

数量:1本

⑥力竹(ちからだけ)

力竹は六角形の底に三角に差し込むことで、カゴのすわりを良くするための竹だ。

長さ:185mm

幅:14mm

厚さ:2.5mm

数量:1本

⑦籐(とう)

籐は東南アジア産のツル性の植物で、地上最強、最長の植物といわれている。竹細工では縁の固定などに使われる。

長さ:2,600mm

幅:2.0

厚さ:0.6mm

数量:1本

驚いただろうか。正直私は驚いた。たった1個のカゴを作るために、これだけの材料を加工する必要があるのだ。実際、竹細工の仕事の半分以上は材料加工が占める。日本製の竹カゴが1個5,000円以上するのは、そう考えてみると当たり前にも思えてくる。

あえて材料ごとの長さ、幅、厚さ、数量を記載してみたが、籐の加工を除けば、今まで紹介してきた技術を駆使すれば、全ての材料を準備することができる。ちなみに籐は、植物としては竹ではないが、竹細工の道具と技術を駆使して加工をすることができる。竹細工の技術は、実は汎用性があるのだ。

訓練では、まずひごとりを中心に、材料加工の時間が1週間程度与えられる。その間は、竹を割って、剥いで、幅を取って、うらすきで厚さを揃えて、面取りで角を取って、という基本的な作業をひたすら繰り返す。ちなみに私はこの材料加工が楽しくて仕方がない。伐ったままの丸い筒だった竹が、私の手によって”材料”に生まれ変わっていく。しかも”繰り返す”といっても単純な反復作業ではない。竹によって感触も難易度もまるで違うから、毎回竹との駆け引きや対話が必要になるのだ。こんなに楽しいことはない。

大好きな剥ぎ作業に没頭する筆者

訓練で作るカゴの数は、特に指定はない。作れるだけ作って構わない。ただ時間は限られているから、その後の編組(へんそ)も含めた段取りをしっかりしないと、材料を準備しても仕上げきれない。ちなみに今回の第一課題、私が作ったのは12個。学年12名の平均より少し多めといったところだろうか。

ちなみに、材料加工の精度が、その後の工程の難易度や精度にダイレクトに影響してくる。テキトーに材料を加工をしたツケは、間違いなくその後の工程で回ってくる。材料加工でのミスを、その後の工程でリカバリーすることはほぼ不可能だ。だからこそ、この連載では材料加工に回を費やしたのだった。

そして、軽い気持ちで”ワークショップ”という感覚で作れる作業量でないこともお分かりだろう。今回の六つ目編み盛りカゴを一般の人向けにワークショップにしたとして、材料加工から行うとしたら、週一回1時間を毎週やったとしても半年で仕上がるかどうか怪しい。

楽器にしてもそうだが、本来技能というのは、単発のワークショップにちょろっと参加した程度で体得できるものではない。その程度のものは”技能”とは呼ばない。ワークショップを否定するつもりはまるでないし、私も今後ワークショップをたくさん企画していくだろうと思うが、あくまで”体験”であり”入り口”でしかない。身体ごと中に足を踏み入れて見ないと、その広大で深遠な”技能”の世界を体感することはできない。まだ何も体得してないのに偉そうなことを書いてしまった。ごめんなさい。

さあ次回はいよいよお待ちかねの六つ目編みに入る。幾何学模様が出来上がっていく過程は、得も言われぬ快感を伴う。それが少しでもおすそ分けできたら幸甚である。

それではまた次回。

いいなと思ったら応援しよう!