子どもの学習費調査(文科省調べ)から~ホームスクーリング費用の経済的支援の根拠について考える~

令和3年(2021年)4月から令和4年(2022年)3月までの1年間の費用について調査が行われました。回答者は対象のこどもを持つ保護者です。調査結果の公開はまだのようです。

【追記】 調査結果が出ました。興味深い分析がありましたのでnoteに書きました。『教育の経済支援のありかたのゆくえー考察の入り口ー』(2022/2/19投稿)

学習費を調査しています

興味深いのが、この「学習費」の項目です。

これを眺めると「教育費」との違いが、なんとなくつかめそうですね。

学校教育を受けたり,ご自宅や学校外でいろいろな活動(予習・復習・補習などの学習,習い事,スポーツ,文化活動など)を行ったりするための費用が対象

入学金・入園金/入学時に納付した施設整備費等/入学検定料

授業料・保育料/施設整備費等/修学旅行費/郊外活動費/学級・児童会・生徒会費/給食費/その他の学校納付金/PTA会費/後援会等会費/寄付金

A学校教育費

1学校から指定され購入した図書の購入費

2授業などで必要な文房具類の購入費

3体育の授業に使用する体育用品の購入費

4音楽の授業に使用する楽器類の購入費

5理科,技術・家庭などの授業に使用する実験実習用具・材料等の購入費

6クラブ活動(課外の部活動を含む),学芸会・運動会・芸術鑑賞会,各教科以外の学級活動(ホームルーム活動),児童会・生徒会,修学旅行,臨海・林間学校などのために,個人的に要した経費

7学校へ通学するために要した費用:交通費、制服、通学用品費

B 学校外活動費

1予習・復習・補習といった,学校外で学校教育に関係する学習をするために要した費用

2知識や技能を身に付け,豊かな感性を培い,心とからだの健全な発達を目的とした習い事や学習活動,スポーツ,文化活動などに要した費用

「B学校外活動費」については、後述します。

次に、就学援助制度の補助対象品目について見てみましょう。

就学援助制度の補助対象品目

日本ではホームスクール家庭でも、オルタナティブスクールやフリースクールに通うこどもでも、一条校の在籍生徒となっていますから、もちろん就学援助制度を申請することができます。

対象は、要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する)と準要保護者(市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者)です。

補助対象品目を眺めるとわかりますが、「学校教育」に関係する項目となっています。

b.補助対象品目

学用品費/体育実技用具費/新入学児童生徒学用品費等/通学用品費/通学費/修学旅行費/校外活動費/医療費/学校給食費/クラブ活動費/生徒会費/PTA会費/卒業アルバム代等/オンライン学習通信費

ホームスクーリング費用援助の根拠とは

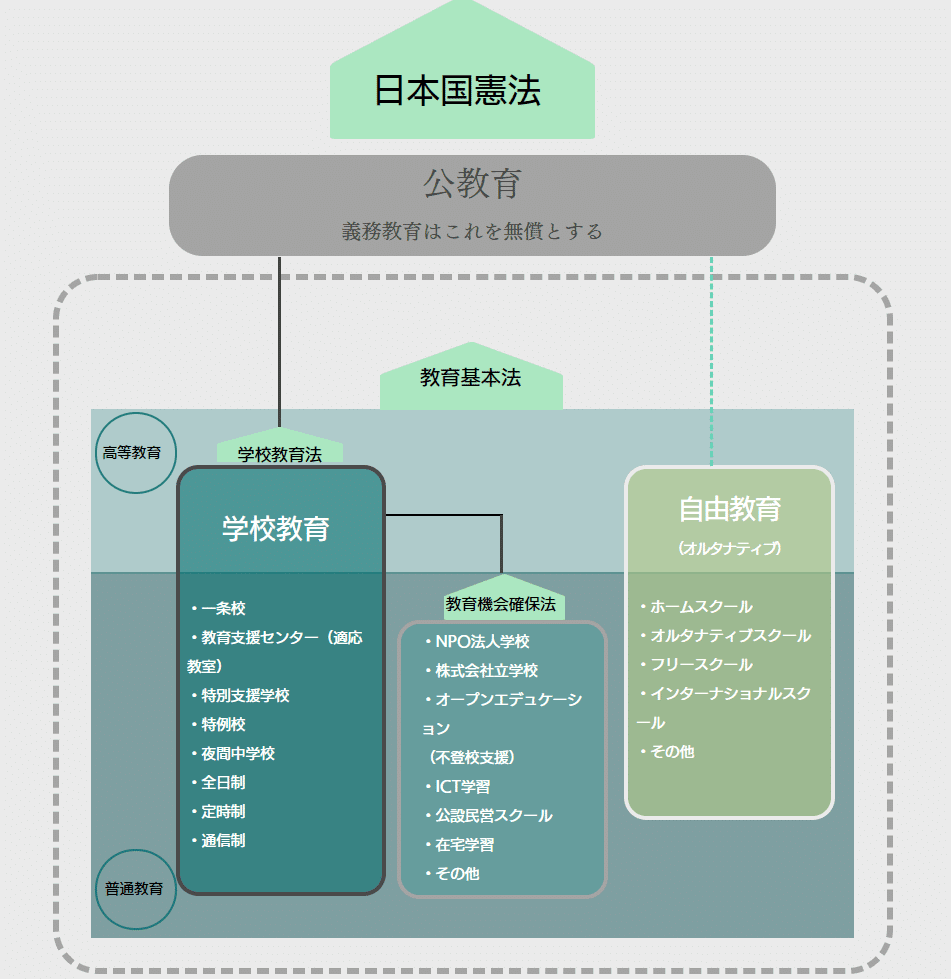

日本の教育制度を再確認しますが、公教育は学校教育のみ制度整備されている状態です。

ホームスクーリング費用とはなに示すでしょうか。

もしホームスクーリング制度を整備するとすれば、「学習費」と「教育費」をどのように位置づけることができるでしょうか。

教育制度の法整備

不登校とホームスクーリングの学習費

便宜上の分類をします。

【カリキュラム】

A 不登校における家庭学習

学習指導要領に従った学校教育

B ホームスクーリングにおける家庭学習

個別のカリキュラム

A 不登校における学習費

不登校における家庭学習とは、いわゆる学校外学校教育の実践です。

学校に行く意思はあるけれどもさまざまな事情で、通学が困難で、学校に行かないあるいは行けない状況です。すなわち文科省が定義する「不登校」の児童生徒のことです。

公的には、これにより学校教育を修了したとは認められません。それを認める法律の明文はありません。

学校外学校教育は、学校復帰や進学をみすえて学校教育の補助的役割を期待します。「不登校の受け皿」と称される各教育機関の取り組みもここに含まれます。いわゆる「不登校支援」の内容です。

この取り組みを主軸とする家庭では、「学習費」の項目を挙げることは比較的易しい作業です。

学習調査であげている「学習費」の項目に該当しそうです。

「A学校教育費」と「B学校外活動費」の両方にあてはまると考えることができるでしょう。

B ホームスクーリングにおける学習費

自由教育(オルタナティブ教育)を普通教育として選択した家庭における学習をいいます。

☑学校指定

☑授業で使用する

☑学校外で学校教育に関係する学習をするために要した費用

これらの「A学校教育費」「B学校外活動費」にもあてはまりそうにありません。なぜなら、カリキュラムは学習指導要領に準拠したものを目的としていないからです。目的とはしていないものの、体系的に学ぶ経緯から、学習指導要領の内容に重複する可能性はあります。

重複する部分だけを抜き取るあるいはあてはめる(代替する)解釈は可能です。けれども限界がありますし、解釈は個別で主観的になりますから、対応によって学校差や地域差が生じると思われます。

学習費の比較

平成30年度(2018年度)の『子どもの学習費調査』結果です。

学習費総額を見ていきます。

文部科学省 子供の学習費調査(平成30年度)https://t.co/bkO9EGpjXD

— ホームスクーリング・センター木蔭 created by ホームスクールかあさん (@374_sara) May 4, 2021

学習費総額

(学校教育費・学校給食費・学校外活動費)

全国の一人当たり年間平均額を推計

公立

幼稚園 223,647円

小学校 321,281円

中学校 488,397円

私立

幼稚園 527,916円

小学校 1,598,691円

中学校 1,406,433円 pic.twitter.com/ydz2XO36B1

単刀直入にいえば、学校に通っている場合の学習費は、学校に通わないであれば不要なものです。学校に通っている場合にかかる費用をそっくりそのまま家庭学習費に充当することができます。しかし、実際には「不登校だと経済的な負担が増える」と感じる家庭があります。なぜでしょうか。

負担を抱えてしまう理由

その1 学校関係を経費としてとらえ、事務的に手続きする観点を持てずにいること

学校にかかる費用は事務処理ですから、必要か不要か、優先度などで決定すればよいだけです。それができないのは余計な配慮や気遣い、遠慮する気持ちをのせてしまうからです。

こどもの気持ちを無視して、よかれと思って、期待を込めた対処を先回りして行う時にも、負担に思う気持ちだけが残ります。

その2 生活スタイルを変えることを想定できない

我が子が学校に通わなくなることで生活スタイルを見直す家庭は多いです。

逆に我が子が学校に通うことで維持できていただけの生活スタイルを少しも変えずに、変化する子の生活スタイルを、親の許せる範囲の枠にどうにかあてはめようとする家庭もあります。その場合、無意識にそうしているのであって、「変えたくない」意思を持っていることに無自覚です。

すでに変化した子を「そのままでいいよ」と言いながら、収める場所を作ろうとしなかったら、どうなるのでしょう。ひとつの変化が起これば次々とその影響を受けて変化は起きるものです。変化前からあるものと変化したものがぴったりとあわさることって、違うパズルのピースを無理に合わせるようなことでしょうから、きっと難しいですよね。

ダブルスクールの負担

不登校のこどもをもつ家庭の経済的負担でもっとも大きな費用品目は、「フリースクールに通う」「通信教材を購入する」がよく見られます。

けれど「不登校になったらフリースクールに通うから、不登校の子のいる家庭は経済的負担がおおきい」と言うのは、どうも違和感を覚えます。なにかどこかがねじれていないか?と感じるのです。

フリースクールが不登校の受け皿だと認識されていることがゆがみなのです。学校に通わないことになると決定的になった時、そのあとにするべきことが「フリースクールに通わせなければならない」と反射的に決断するケースはなぜ起こるのでしょうか。それはまるで対症療法のようです。不登校に効くのはフリースクールに通わせることで、悪いところにはよく効く薬を塗らなければならないと考えているかのようです。それで問題が解決するのだとでも考えるのでしょうか。

なぜそこに通うのでしょうか。

そこに、こどもの意思を汲んだ結果、どのような選択をした結果、それが決定したのでしょうか。

学校に通うこどもであってもそうでなくても学習塾に通わせる家庭もあれば、通信教材を利用する家庭もあります。学校外の活動(※学習費調査項目を参考)もそうです。

公立学校か私立学校を選ぶのと同様に、最初からオルタナティブスクールやフリースクールを選ぶこともできます。なぜなら、それが普通教育を選ぶ自由だからです。教育を選ぶ自由は保証されています。

しかしながら、「選ぶことが可能な状況かどうか」については、さまざまな差が生じえます。

”学校教育を受けるために必要な費用を備えると同時に、学校外の学習の費用も充当する”ことはすべての家庭が、それぞれの経済的事情を反映しながら、家庭方針によって、その内情を決定するからです。

それを「格差だ」と言える決定的な根拠はどうしたら示すことができるのでしょうか。あるいはその「格差を埋める」ためにはなにができるのでしょうか。

「学習費」と「教育費」の認識

『子供の学習費調査』では「学習費」に下記の項目を設けています。

B学校外活動費

1 補助学習費

2 その他の学校外活動費

その他の学校外活動費: 知識や技能を身に付け,豊かな感性を培い,心とからだの健全な発達を目的とした習い事や学習活動,スポーツ,文化活動などに要した費用のこと

〇体験活動・地域活動に関する経費

ハイキングやキャンプなどの野外活動,ボランティア活動などの社会体験活動,ボーイスカウト・ガールスカウト,子供会などの活動に要した費用

〇芸術文化活動に関する経費

音楽,舞踊,絵画などを習うために要した費用,音楽鑑賞・美術鑑賞・映画鑑賞などの芸術鑑賞,楽器演奏,演劇活動などに要した費用

〇スポーツ・レクリエーション活動に関する経費

水泳・野球・サッカー・テニス・武道・体操などのスポーツ技術を習うために要した費用,スポーツイベント等への参加費,スポーツ観戦に要した費用

〇国際交流体験活動に関する経費

留学・ホームステイなど海外での学習・交流活動のために要した費用,自宅外で参加する国際交流イベントの参加に要した費用

〇教養・その他に関する経費

習字・そろばん・外国語会話などを習うために要した経費,図書・雑誌購入費,博物館・動物園・水族館・図書館などの入場料・交通費など

「その他の学校外活動費の説明はとても曖昧な印象を受けますが、具体的な経費の内訳が続けて説明されています。これは「教育費」でしょうか。それとも「学習費」でしょうか。

これらの項目はしばしば「ホームスクーリング費用」の名目として認識されている内容と一致しています。この費用の負担こそ「経済的支援がほしい」としばしば声があがります。

ですが、これまで見てきてわかるように、「ホームスクーリングだから」と求める根拠だとは言い難いことです。学校に通っていても通っていなくても、どの家庭でも共通する内容です。

考える点は、すべてのこどもが受ける「学習する権利」です。

ただその機会は、家庭が置かれている状況により違いが生じているのは確かです。その状況に違いによって生じた「差」を、経済的支援によって埋めることは、国がおこなう社会保障に適っていると考えることは可能なのでしょうか。

「親の教育する権利」と「子どもの学習を受ける権利」がありますが、国の支援はどちらの立場を取っているのでしょうか。

親の教育する権利とこどもの学習を受ける権利

そして親は親の教育する権利に声をあげるだけでなく、子どもに代わり、子どもの意見を届ける義務もあります。大人たち全員のそれはあります。こどもの意見表明権を守ることです。

わたしたちはどちらも大切にすることが、できているでしょうか。

どちらかを保障することで、どちらかの保障が実現するという補完的な関係で縛りあうものではありません。どちらも個別に重要なのです。

「不登校がきっかけで強いられた親の負担を解消する」理由と「子どもの学習を受ける権利」を主張する声が入り混じって語られることの違和感が、このことで少し見えるような気がします。

経済的格差を埋める

「不登校をきっかけに想定していなかった学習費が増加した」のは事実かもしれません。ですが、やはり「きっかけ」に過ぎないのです。

その後の選択もこどもが置かれる状況も、それこそ家庭により千差万別です。

その千差万別な個々の状況を、”「望ましい環境」の設定に照らし合わせて、不足がある部分を支援対象とする”ことは可能なのでしょうか。

「望ましい環境」とはどんなものでしょうか。それすらも家庭により千差万別なわけです。「学校に通っていないこどもがいる家庭」という共通項で統一することは叶いません。もちろん、家庭により個々の状況は異なっているという認識は公的な支援内容でも認識されていてそれぞれの状況に応じることが含まれているのですが、状況に応じて段階的に進めることはあっても、最終目標に置かれている「望ましい環境」もさまざまで異なるものだという点は除かれている感じがします。組織が行動する指針として最終目標が不一致だと足並みがそろわないからでしょうか。

”経済的支援を求める”とはなにか

わたしが違和感を覚える点は、経済的支援の理由を「不登校」に置くことです。特に「不登校がきっかけで収入が減ったから」「不登校の子をもつ家庭は経済的負担がおおきい」というものです。だから「不登校家庭には経済的支援が必要だ」と主張することです。

あくまで「きっかけ」です。

理由でもなければ、根拠にもなりません。

きっかけがなんであれ、その後の選択は委ねられているからです。選択はなんでもできる自由ではありません。さまざまな事情と理由によって制限が生じます。「できないこと」がそれぞれ持っているのです。

そうでなければ「原因と結果」の観念によって「責任を取らなければならない」といった思考のように、「不登校ならば、こうしなければならない」制約があることになってしまいます。そんなものはありません。(※「制約」と「制限」のちがい)

ほとんどすべての家計において、経済的負担はどこにでもあります。

その程度もさまざまです。その内容もさまざまです。

いったいどれを基準にできるというのでしょう。

そこが疑問です。

もし、あるとすればそれは生活保護の基準です。

今現在、その基準が生活保障の支援の対象です。でも実際にはその仕組みも歪んだところがあります。その歪みこそが声をあげるべき点であることは言うまでもありません。不平等や不公平の理不尽を覚えるからです。

それを考えると、国が保障するのは”「豊かさ」ではない”と思い至ります。

日本国憲法第25条

1 すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない

支援の根拠を特権にしないために

「不登校だから」「〇〇だから」といった属性を根拠にするには、その定義が必要になります。

すると、「定義から外れた場合」の問題に焦点があてられるようになり、その違いが、「差」となります。

制限による区別でなければ、それは根拠のない差別につながります。良くも悪くも定義に該当するならば得ることができる特権に化けるのです。

すると定義づけするテーマ(属性)を認識させることが出発点になります。世間ではSNSでどれだけ注目されたかに比例します。社会問題だと認識されるまで大きな声になることです。

では小さな声はどうなるのでしょうか。

認識されていないけれど、そこに存在する声はどうなのでしょうか。

隠されているものは、見えないまま放っておかれます。誰も気づこうとしない限り。

部分集合に矮小化させず全体の課題としてとらえ直す

政府は、多種多様な分野に管轄を区分して社会保障につとめています。社会保障を受けるのは「個人単位」である「一人」ですが、この「一人」はさまざまな社会保障を受けています。さらにその「一人」は、家族の成員でもあります。家族は、さまざまなカタチで家庭を築いています。家族内でさまざまな関係性を持っているという意味です。

「家族がそれぞれに生きる」ための社会保障の仕組みになっているかと思います。

家族ひとりひとりの個別に持つ課題に対して、多様な支援先・相談先につなげることが現在のカタチです。課題がみつかれば適切な機関につなげるけれども、言い換えると、その機関では課題以外のことは介入できないわけです。

いろんな相談先や支援機関があるのだろうけれど、それぞれのつながりはまったく見えません。「一人」がつながる「家族」と、「家族」が形成する「家庭」のありようは、どれも影響しあっています。ですが、”支援”は該当する個人になにかしらの成果を示すものになりがちで、繋がりのその先まで広がることは難しいように見えます。結局のところ枝葉末節の部分でどうにかするくらいしかないもどかしさを抱えているのではないか、と想像します。

家庭を支える

本当の意味で、そんな目線があったらなと思います。

「家庭目線」という言葉をわたしはしばしば使うのですが、「家族目線」とはいわないですよね。なんだかちょっと違います。個人の問題に視点を向けるのではなく、個人をとりまく環境に視点を置くことが重要なんだと思います。

個人の問題に視点を置くと、問題を分類することで、支援内容も細分化し、担当別になっていきます。しかし個人をとりまく環境に視点を写せば、問題を分類するといった属性の証明を必要としなくなるのではないでしょうか。同時に、支援が必要で正当な理由を必要としません。根拠を示す必要は求められないのです。

「〇〇だから(条件)、▢▢が与えられる」というような条件が見出されると同時に結果が導き出されて対処して終わるという手続き主義的な支援が従来の形です。個人を取り巻く環境が個人にとって最善であるかをみながら環境を整えていくという連鎖の支援の形に変えると、なにがどう変わっていけるでしょうか。ひとりひとりが部分的に社会的に設定されている「望ましい状況」から不足する点を洗い出して支援を受ける意識から、ひとりひとりが個々に安心と幸福を覚える環境を望む権利を実行する意識へと変革すると何が起きるでしょうか。

ひとりの人間として、すべての人が尊重されること。

それを守る国の責務を果たすように求めること。

もとより、すでにある理念でした。そこに立ち返るというより、そこからまだ始まっていなかったかもしれないとすら思います。なぜ、そうであるかは政治的な思想が絡み、ひいては教育がおこなわれてきたわけですが、【個人の自由】は生きています。個人の自由を護り行使することは、身近な行動から始めることができます。

ここから先は

ここまでお読みくださりありがとうございます! 心に響くなにかをお伝えできていたら、うれしいです。 フォロー&サポートも是非。お待ちしています。