職場での共創のコミュ力を高める本

はじめに

本書は、実践で使える職場での共創のためのコミュニケーション法(=コミュ法)を紹介する本です。

ビジネスコミュニケーション(=ビジコミ)研修講師としてのキャリア38年のまとめです。

紹介するコツは、「コミュニケーションの決め手の9割は感情コミュニケーションの影響力」といった観点からのものです。

ちなみに、私はこれまでビジコミ研修を10数社で5年以上、長いところで24年担当しました。

ここでアドバイスした9割は感情のコミュに関するものでした。

紹介するコツの効果は、研修で実証済みです

内容は、文章とイラストに3分未満のYouTubeショート動画(限定公開)を加えて紹介しています。

本書の構成は、各項目完結型にしていますので必要な項目から、あるいは必要な項目だけをお読みいただけます。

会社を団体や組織と、お客様を住民やステークホルダーといった言葉に変えていただければ、どの業種や職業の方にもお役立ていただけます。

なお、動画には「どの関係においても押さえどころは同じです」といった観点から、他の関係のものも含めております。

言葉づかいと非言語による表現は、実際には相手や内容、状況に合わせて変えていただく必要があります。

本書が、あなたのビジネス・パフォーマンスのサポーターとしてお役に立てれば幸いです。

田中義樹

1 良好な関係をつくる第一歩は

(1)良好な関係をつくるあいさつには

良好な人間関係づくりや場づくりの第一歩は、感じのよい「あいさつ」です。

あいさつの良否が、人間関係づくりや場づくりに大きく影響します。

人は、相手やその会社によいイメージやよい思い込みを持つと、その対象の持つよいところに惹かれるようになります。

マイナス部分に関心を向けなくなるものです。

あいさつは、相手に対してよいイメージやよい思い込みをつくるうえで、とても大事な要素です。

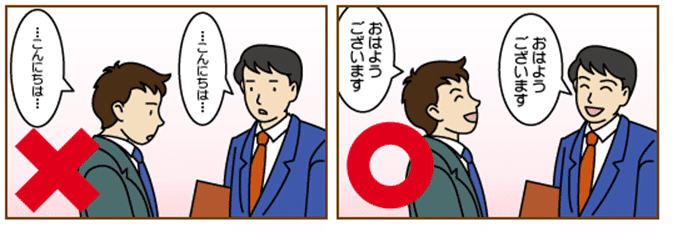

好感度の高いあいさつには、次のことを心がけるようにします。

①あいさつでの声と顔の表情を自分の気分がよくなるレベルにする

②相手や周囲(周囲の中心)にあいさつ言葉の語尾まで目線と体を向ける

③おじぎはあいさつ言葉を言った後に行う

「あいさつの押さえどころ」(youtubeショート動画限定公開)

(2)あいさつの効用

あいさつには、次のような効用があります。

①相手の心を開くことができる

②相手と心を交わすことができる

③お互いの気持ちを乗せることができる

④相手の気持ちを汲むことができる

まず、「①相手の心を開くことができる」ですが、あいさつは相手を受け入れているという気持ちの表現です。

自分が心を開くから相手や周囲も心を開いてくれるのです。

あいさつをしないということは、「私はあなたやあなたたちとは付き合いたくないんです」という気持ちの表現になってしまいます。

社内の同じ目的を持つ人にあいさつをするのは、あたり前のことなのです。

次に、「②相手と心を交わすことができる」とは、相手や周囲から返ってくるあいさつ言葉はあなたへの共感の表現です。

あいさつ言葉を交わすことで心が通い合うのです。

そして、「③お互いの気持ちを乗せることができる」ですが、前述の②に関連して、あいさつはお互いの気持ちをつくるものです。

あいさつでの声と顔の表情や動作を自分の気分がよくなるレベルにすると、

自身の気持ちが乗ります。

相手や周囲の気持ちも乗ってきます。

感情コミュニケーションは伝染します。

さらに、「④相手の気持ちを汲むことができる」とは、あなたのあいさつに対する相手や周囲の反応から、相手の心の状態を汲み取ることができるということです。

明るいあいさつが返ってくれば、「相手や周囲は乗っているな」とわかります。

逆であれば、「体調不良や何か問題を抱えているのかな」ということがうかがえます。

2 会話の切っ掛けのつくり方

(1)切っ掛けづくりのポイント

人間関係を前に進めるためには、相手の気持ちをこちらの意向に向ける言葉を返してもらうようにします。

言葉は、自分の気持ちや考えを伝える手段です。

また、言葉は発した人の気持ちを、よりその言葉の意味する気持ちにするものです。

つまり、相手に前向きな言葉を発してもらうようにすると、相手のより前向きな言動につながるということです。

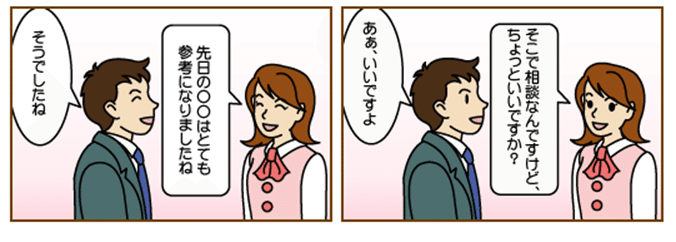

そこで、「会話の切っ掛けづくりには」ということですが、それには次のような言葉を返してもらう働きかけを行います。

①了承の言葉→「あぁ、いいですよ」など

②感謝の言葉→「ありがとうございます」など

③同意の言葉→「私もそう思います」など

④注目・興味の言葉→「ええ、本当ですか?」など

⑤共感の言葉→「そうそう、そうですよね」など

(2)切っ掛けづくりのいろいろ

まず、「了承の言葉を返してもらう」ですが、こちらは「人への働きかけにおいては必須のこと」と言えます。

ですから、こちらの意向を伝えたいときには、まず初めに了承の言葉をもらうようにします。

次に、「感謝の言葉を返してもらう」と「同意の言葉を返してもらう」ですが、人は「ありがとうございます」「私もそう思います」と言った後には、「いや」とは言いにくい(否定しにくい)ものです。

たとえば、説得においては「ほめる」ことで、「ありがとうございます」といった言葉を返してもらうようにします。

あるいは、

「○○さんだからわかってくれていると思うけど、○○については○○をする必要があるんじゃないかな、どう?」

といった問いかけによって、

「私もそう思います」

といった同意の言葉を返してもらいます。

このように、相手の主体的な言動を喚起する説得では、この2つの方法はより有効な方法だと言えます。

そして、「注目・興味の言葉を返してもらう」ですが、人は興味のある話には進んで乗ってきます。

相手から、

「どうなったんですか?」

「どうしてですか?」

「どうすればいいんですか?」

といった言葉が返ってくる話題から入ると、会話がはずんできます。

さらに、「共感の言葉を返してもらう」ですが、人は共通の体験や情報、近い体験や近い情報を持っていると早く親しくなります。

相手から、

「本当ですか、凄い。一緒です」

「あれは○○でしたよね」

「近い体験してますね」

といった言葉が返る話題から入ると、親近感が生まれ、会話がはずんできます。

たとえば、

「○○さんはA社の仕事もしておられるんですよね?」

「ええ、5年間お世話になっています」

「実は、私はA社の○○君とは学校が同じでして…」

「ええっ、そうなんですか。○○さんは○○ですものね」…(盛り上がり)。

といった感じです。

繰り返しになりますが、いずれの場合にも、気持ちをこちらの意向に向けてほしいときには、まず「いいですよ」という了承の言葉をもらうようにします。

なお、ここではプライバシーや個人情報への配慮が必要です。

「お願いや説得の対話に誘う方法」(youtubeショート動画限定公開)

3 相手の意向を汲む聴き方

話を聴いてくれる人はいい人です。

聴くことは、あなたやあなたの話す内容に好意を持ち、興味を持ち、「関心を持っていますよ」という意思表示です。

好意には、好意が返ってきます。

また、聴くことにはいろいろなメリットがあります。

相手の知識や知恵、話し方などを学ぶことができます。

そして、相手にとっては、自身の改善や新たな考え・方法への気づきにつなげることができます。

そこで聴き方ですが、それには相手の思いや考えをきちんと汲み取る聴き方をします。

まずは、うなずきを大切にします。

つまり、好意や内容への関心を目線と前向きな動作で伝えるようにします。

話すテンポに合わせたうなずきによって、相手の気持ちは乗ってくるものです。

ここで気をつけたいことは、腕を組んだりふんぞり返ったりしないようにします。

腕を組むのは、相手の気持ちを遮ることになりかねません。

ましてやふんぞり返りが加わると、マイナスのダブル効果です。

相手からすると、その態度に威圧感を感じ、いよいよ話す気が失せてしまいます。

4 思い通り話してもらう聴き方

(1)相づちの活かし方

話を聴く際には、内容に合わせた相づちを活用します。

相づちとしては、次の5つを適時適切に入れるようにします。

①受容(復唱も含む)の相づち

②促進の相づち

③共感の相づち

④感嘆の相づち

⑤同意の相づち

(2)受容の相づち

まず、「受容の相づち」ですが、これは「ええ」「はい」あるいは相手の話を復唱したり要約をして返す相づちです。

こうすることで、「あなたの話を受け入れていますよ」という気持ちを伝えます。

特に、復唱をするときには、単にオウム返しをするよりは自分の言葉にして返すほうが、あなたの理解状況がわかり、相手は話しやすくなってきます。

(3)促進の相づち

次に、「促進の相づち」ですが、これは相手の話を前に進める相づちです。

「そして?」「それから?」といった相づちです。

この相づちによって、相手は「もっと話を聴きたい」といった興味や関心に応えようとするものです。

(4)共感の相づち

そして、「共感の相づち」ですが、

こちらは

「そうそう、あれは○○でしたよね」

「いやぁ、それは○○でしたね」

「その気持ちわかりますね」

といった共感の気持ちを伝える相づちです。

この相づちで、相手は「彼は私の気持ちがわかってくれている。彼はいいやつだな」といった気持ちになるものです。

(5)感嘆の相づち

4番目の「感嘆の相づち」ですが、

これは

「ほぉ〜、○○を、凄いですね」

「へぇ〜、○○なんてなかなかできませんよ。素晴らしいですね」

といった相づちです。

相手は「もっと聴いて、聴いて」といった気持ちになるものです。

ところで、この「感嘆のあいづち」で受ける場面ができると、相手との関係が簡単に“ほどよい関係”になるはずです。

(6)同意の相づち

5番目の「同意の相づち」ですが、

こちらは

「本当にそう」

「私も同じ」

「私も○○については賛成です」

といった相づちです。

こうすることで、相手の話を勢いづけることになり、相手の心の中に「彼は信頼できるな」「話の合いそうな人だな」といった気持ちを生むものです。

そういう意味では、相手の信頼を得るとか、相手の本音や「ここだけの話ですよ」といった話を引き出すためには、「共感」や「感嘆」、「同意」の相づちで受ける方へ相手の話を持っていくようにします。

ところで、相づちに関しては特に次のことが大事です。

①同じあいづちを繰り返さない

②声と顔の表情、態度や動作を話の内容に合わせたものにする

加えて、こちらのねらいどおりに話してもらうためには、うなずきや相づちだけではなく、ほめることや励ますことを入れるようにします。

「話の聴き方」(youtubeショート動画限定公開)

ここから先は

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

よろしければサポートをお願いします。いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!